律呂

中國音律體系

《宋書。南朝梁。沈約志第一》志序歷上中有“制十二管,以聽鳳鳴,以定律呂。”“昔先王之作樂也,以振風盪俗,饗神佐賢,必協律呂之和,以節八音之中。”“講肄彈擊,必合律呂,”基本意思比較好解釋:字面意思是天下的紛擾,必然遵守一定的準則、標準,引申一下,就是所有的事情都有一定的制度規則,再與時俱進一下,就是社會必須服從法治。

律呂是古代禮樂中的說法,即是有規則、標準的意思。

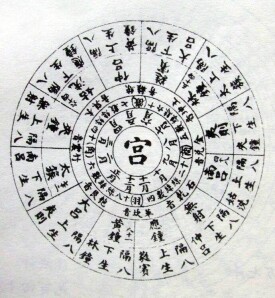

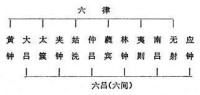

律呂,是古代樂律的統稱,可分為陽律和陰律陰律。是有一定音高標準和相應名稱的中國音律體系。律呂是十二律的又稱,語源出於三分損益律的六律、六呂。《伶州鳩論律》中將十二律按次序分為單數、雙數排列,稱單數各律為“六”,稱雙數各律為“六間”。單數的六個律即六律,後世又稱為六陽律;雙數的六個律即六呂,後世又稱為六陰律或六同。

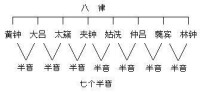

“隔八相生,旋相為宮”,意即隔開八個半音,產生一個新律。

六呂

中國古代律制“十二率”,又名“正律”,簡稱“律呂”。在一個八度之內分為十二個不完全相等的半音。從“一”到“十二”各律的名稱及其相當於的音高依次如下:

黃鐘(f)→大呂(#f)→太簇(g)→夾鍾(#g)→古洗(a)→仲呂(#a)蕤賓(b)→林鐘(C)→夷則(#c)→南呂(d)→無射(#d)→應鐘(e)

其中奇數各律(黃鐘、太簇、古洗、蕤賓、夷則、無射)稱“六陽律”或“律”;偶數各律(省略)稱“六陰呂”或“呂”。總稱“六律、六呂”。

“這裡的‘十二律’並非‘十二平均律’,在一個八度之內分成十二個不完全相等的半音”

按照三分損益法“隔八相生”的八律(相當於現在所說的純五度,702音分),不等於十二平均律中的純五度(700音分),這樣圖中的#do與bre、#re與bmi、#fa與bsol、#sol與bla、#la與bsi就不是音高相同的音了(在十二平均律中是等音),它們的音高應該相差一個最大音差(24音分,也叫古代音差)。

這種不能返回到出發律的現象,在歷史上便有了“京房六十律”與“錢樂之三百六十律”的出現,但即使如此仍然不能成為等音。因此,在老先生的圖示中便不宜將這些不等的音放在同一個律名下,因為它們應該是不同的律名(如“京房六十律”便有六十個律名)。

“律”指的是規律性的、成體系的標準音高。《國語·周語下》伶州鳩論律:“律,所以立均出度也。”“立均”,確定音階中各音的位置(並以標準音階首音所應律名作為均名);“出度”,提出相應各律振動體的長度標準。成體系的、互有規律聯繫的“律”才可以稱為“律呂”。

校正樂律的器具

律呂

比喻準則、標準

唐韓愈《進撰平淮西碑文表》:“至於臣者,自知最為淺陋,顧貪恩待,趨以就事,叢雜乖戾,律呂失次。”宋洪适《原跋》:“今之所編,頗又律呂乖次。惜矣,舊規之不能存也。”黃中黃《孫逸仙》:“其人誠亞東之珍寶,其言誠革命之律呂哉。”

中國傳統音樂實踐中所應用的各種律制當以純律為最早;理論計算則以三分損益律最先出。西周編鐘銘文中已經出現三分損益律名“妥賓”(即蕤賓)、“無”(即無射)等。“律呂”的語源出於三分損益律的六律、六呂。它在“伶州鳩論律”一文中是作為十二律的總稱出現的。州鳩按十二律次序分單數、雙數排列,後世把其中單數各律稱為六陽律;雙數各律稱為六陰呂(伶州鳩稱為“六間”)。

律呂

對不同律制而言,上列十二律名的精確音高關係一般僅指三分損益關係的前十二律,稱為十二正律。有時,亦用作兼含變律在內的“律位”名稱(見宮調、琴律)。

伶州鳩論律中,僅稱單數各律為“六”“六律”始見於漢代出現的《周禮·春官》。其他先秦典籍中如國語史伯論樂中所記西周末六律概念,《左傳》昭公二十年、昭公二十五年論五聲,皆可解釋為六聲音階,而非六個陽律的涵義。

律呂

六同原出《周禮·春官》“典同”:“掌六律六同之和。”一說“同”字即“間”字誤刻,六同即六間。一說“同”字即“銅”,指銅質律管而言。清代紀大奎則以為“六同”屬於另一黃鐘音高系統(實即變律),六同並非六呂。

總論律呂,狹義概念僅指三分損益律的十二正律,對陰陽之分可棄其迷信附會之說而理解為單雙數概念廣義之律呂兼含變律(包括其他律制與複合律制),“律”之成體系者概稱“律呂”。

樂理是西樂概念,傳統音樂基本與之相對應的是“律呂”或“樂律”。講律呂起源,就是要論述傳統樂理的產生。

律呂新論

班固《漢書·律曆志》說:“黃帝使泠綸自大夏之西,崑崙之陰,取竹之解谷生,其竅厚均者,斷兩節間而吹之,以為黃鐘之宮。制十二筩以聽鳳之鳴。其雄鳴為六,雌鳴亦六。比黃鐘之宮,而皆可以生之,是為律本。至治之世,天地之氣合以生風;天地之風氣正,十二律定。”

《尚書·堯典》載:“帝曰:夔,命汝典樂教胄子。詩言志,歌永言,聲依永,律和聲。八音克諧,無相奪倫,神人以和。”又曰:“我欲聞六律,五聲,八音,···”

從文獻記載來分析律呂起源,劉昭以為起自伏羲氏,班固認為始自黃帝。關於伏羲氏、黃帝,《周易》、《史記》等可靠典籍都有明載,確有其人自然不存在問題。至於他們是否確定律制,因為只是班固、劉昭等人在史書中論及,而缺少更多資料相互參證,所以尚不能斷定。

今文《尚書》是儒家根本經典,其可靠性歷來舉世公認,至今尚無人能舉出確鑿證據動搖其真實性。其首篇《堯典》記載虞舜命夔典樂,本身即具備相當可信性,而且有其他史料可以參證:

《禮記·樂記》曰:“昔者舜作五弦之琴,以歌《南風》。夔始制樂,以賞諸侯。”

《呂氏春秋·察傳》曰:“昔者舜欲以樂傳教於天下,乃令重黎舉夔於草莽之中而進之,舜以為樂正。夔於是正六律,和五聲,以通八風,而天下大服。”

《史記·五帝本紀第一》曰:“(舜)以夔為典樂,教穉子,直而溫,寬而栗,剛而無虐,簡而無傲;詩言意,歌長言,聲依永,律和聲,八音能諧,毋相奪倫,神人以和。”

綜上所述,律呂至遲產生於虞舜時,距今歷史應在四千年以上。

律呂

春秋時期管仲提出了三分損益法,已計算出五聲音階的律度。至戰國後期出現了《樂記》這樣的音樂美學專著,反映了中國音樂日趨成熟,建立起較有系統的音樂理論。中國的音樂思想具有下列三個特點:一是認為音樂來自自然。二是音律離不開“易”,強調陰陽二氣相錯、相和。三是音樂必須為人和社會服務,具有較強的功利觀念,因此在中國的古史書——二十五史中都有《樂志》或《律曆志》記述音律的發展變化,以及與天文、歷算、人事的關係。然而這些方面始終離不開“易”的精神。

物體受到力的作用會發生振動,因振動而產生聲音。自然界中存在的聲音,如果按照音高排列,低可以低到次聲波,高可以高到超聲波。人的感官可以分辨的聲音有著非常廣闊的範圍。在如此廣闊的範圍當中,人們希望找到那些音高最合適的聲音,通過他們的組合,形成樂曲,來表述內心的感受。

古代聖賢確定這些標準音的過程,顯現著他們對音樂的理解,以及對人,對自然,以至於對整個宇宙的感悟和體認。《樂記》曰:“樂者,天地之和也。”用白話來說,就是:樂,表現天地的和諧。構成音樂的基本音,也應該是體現天地和諧的聲音。可以通過了解古人確定標準音的過程,來認識這一觀念。

標準音在西樂中是中央音C,在中國音樂中是黃鐘。古人通過候氣的方法來確定黃種的音高。

《後漢書·律曆志》載:“候氣之法,為室三重,戶閉,塗釁必周,密布緹縵。室中以木為案,每律個一,內*外高,從其方位,加律其上,以葭莩灰抑其內端,案歷而候之。氣至者灰動。其尾鰭所動者其灰散,人及風所動者其灰聚。”

確定黃鐘的律管用竹子做成。竹管長的聲音低,竹管短的聲音高。在尚未確定音律標準之前,律管的長度當然也不能確定。蔡元定在《律呂新書卷二·律呂證辨》中說:“今欲求聲氣之中而莫適為準則,莫若且多截竹,以擬黃鐘之管,或極其短,或極其長,長短之內每差一分以為一管。”將所有這些竹管按照方位置於室內案上。冬至日與氣相應的那一根就是黃鐘。

冬至這一天陰氣極,而一陽來複,是自然界的客觀現象。將這支與冬至陽氣相應的竹管確定為標準音,體現了古人“人法地,地法天,天法道,道法自然”,即天人合一的思想。

古人將這支黃鐘律管的長度規定為九寸。(值得注意的是,古人制定度量衡的標準是以黃鐘律管的形製為根據的,而不是以先有的尺度來確定黃鐘。)一寸又分為十分。對這支黃鐘管的長短與粗細的比例也有嚴格要求,即,如果它的長度為九寸,那麼它的內截面積就應當是九十平方分,體積應當是八百一十立方分。假如不符合這個要求,則需要通過損益其長度,增減其粗細,通過侯氣重新確定,直至完全符合為止。

根據《漢書·律曆志上》,這支標準律管如果以大小適中且相等的黍子進行測量,其長度應該等於九十粒黍子並列的長度,官內應該正好容納黍子一千二百粒。

古代度量衡的標準即由此產生。

度的標準。每粒黍子的長度為一分,十分為一寸,十寸為一尺,十尺為一丈,十丈為一引。(分之下尚有更小的尺度:一分為十厘,一厘為十毫,一毫為十絲,一絲為十忽。後面將用到這些單位,特此註明。)

量的標準。以井水注滿黃鐘管。井水的容量為一龠,兩龠為一合,十合為一升,十升為一斗,十斗為一斛。

衡的標準。一千二百粒黍子,其重量規定為十二銖,二十四銖為一兩,十六兩為一斤,三十斤為一鈞,四鈞為一石。

《尚書·堯典》曰:“(虞舜)協時月正日,同律度量衡。”四千多年以來,中國歷史上每一次更朝換代,社會安定下來,開國君主都要把統一律度量衡作為一件非常重要的大事來做。這也是天下統一、九州混同的重要標誌。而通過對樂律制定的了解,不難看出,律度量衡的統一,不只是象徵著國家的統一,而且也意味著人與自然的統一,天與人的統一。所以說,黃鐘律的確立,不僅僅具有音樂上的意義,也體現著華夏文明上律天時、下襲水土的基本精神。《禮記·禮運》曰:“故聖人作則,必以天地為本,以陰陽為端,以四時為柄,以日星為紀,月以為量,鬼神以為徒,五行以為質,禮義以為器,人情以為田,四靈以為畜。”