禪城區

廣東省佛山市轄區

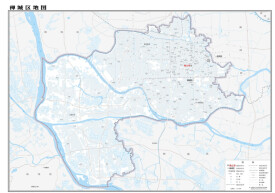

禪城區,隸屬廣東省佛山市,佛山市五個行政轄區之一,位於廣東省中部,佛山市中心城區。全國百強區第16名,是佛山市的政治、經濟、文化中心。

禪城區被佛山市南海區三面環繞,東南、南面與順德區毗鄰。距離廣州市區荔灣區、越秀區、天河區、海珠區、番禺區約為30公里。鄰近廣州市、深圳市等珠江三角州多個著名城市,是廣東第三城佛山的政治、經濟以及科教文衛的“中心”。

禪城區的祖廟街道原名佛山鎮,是中國古代四大名鎮之一、天下四大聚,嶺南文化發源地之一和國家歷史文化名城,是聞名的武術之鄉、成藥之鄉、民間藝術之鄉,密集地保存著8個歷史文化街區。禪城是佛山市政治、金融、文化、交通、信息中心駐地,第三產業在佛山高度發達。

佛山禪城,明清時期,是中國南方最大的商品集散中心,被列為全國“四大聚”(北京、佛山、蘇州、漢口)之一。

禪城區是粵劇發源地,嶺南文化發源地之一,擁有被外國朋友譽為東方民間藝術之宮的名勝古迹“祖廟”、嶺南四大名園之一的“梁園”和凝聚中華武術精髓的“黃飛鴻博物館”。

截至2018年,禪城區下轄南庄鎮和祖廟、石灣鎮、張槎3個街道,145個村(社區),區內常住人口123萬,總面積154.09平方公里。

2018年10月,入選2018年度全國投資潛力百強區、全國科技創新百強區、全國綠色發展百強區。2018年11月,入選2018年工業百強區。2019年10月,成為全國綜合實力百強區排行榜(全國百強區)第16名,被評為2019年度全國投資潛力百強區、2019年度全國科技創新百強區、2019年度全國綠色發展百強區。2019年,禪城區實現地區生產總值1920.46億元,同比增長6.4%。

2020年6月30日,入選第二批革命文物保護利用片區分縣名單。

佛山,“肇跡於晉,得名於唐”,早在唐宋年間,手工業、商業和文化已十分繁榮,至北宋時期,已發展成為商賈雲集、工商業發達的嶺南重鎮,與湖北的漢口鎮、江西的景德鎮和河南的朱仙鎮並稱中國的“四大名鎮”。

禪城區

晉代,禪城稱“季華鄉”。唐貞觀二年(628年),季華鄉稱“佛山”,意為“佛家之山”,簡稱“禪”。

五代十國時佛山禪城、順德屬咸寧縣,宋初重新併入南海縣。

明景泰三年(1452年),敕封佛山為“忠義鄉”,屬南海縣。

民國時期,佛山曾先後設佛山鎮、佛山市、佛山鎮。

1949年10月31日,佛山市人民政府成立。

1950年7月1日,佛山改市為鎮,歸南海縣管轄。

1951年6月26日,佛山鎮改鎮為市。

1954年6月,中共粵中區黨委、粵中行署由江門市遷入佛山市大福路10號。

1956年2月,成立中共佛山地委、佛山專區

1958年佛山、江門改縣級市,由佛山專區領導。

1966年,佛山市升為地級市,由廣東省、佛山專區雙重領導。

1970年,佛山專區更名為佛山地區,佛山、江門改為縣級市。

1983年6月1日,撤銷佛山地區建制,實行市領導縣體制。

1984年6月,佛山市轄汾江區(1986年易名為城區)、石灣區、南海、順德、高明、三水縣,代管中山市。2000年,城區轄6個街道,石灣區轄2個街道、4個鎮。根據第五次人口普查數據,城區總人口296706人,其中:昇平街道48879人、祖廟街道46746人、永安街道43575人、普君街道62221人、城門頭街道36775人、同濟街道49530人、逕口華僑經濟區虛擬鎮8980人;石灣區總人口471950人,其中:江灣街道40277人、城南街道27530人、石灣鎮42017人、張槎鎮149982人、瀾石鎮101033人、環市鎮111111人。

2002年12月8日,國務院批准(國函[2002]109號)調整佛山市行政區劃:撤銷佛山市城區和石灣區,設立佛山市禪城區。以原佛山市城區、石灣區和原南海市南庄鎮的行政區域為禪城區的行政區域。區人民政府駐大福南路。2003年1月8日禪城區正式掛牌。行政區劃調整前:城區面積19平方千米,人口32萬,郵政編碼528000;石灣區面積71平方千米,人口17萬,郵政編碼528031。

2002年,禪城區轄8個街道(昇平祖廟永安普君同濟城門頭 江灣城南)、5個鎮(瀾石 石灣 張槎 環市 南庄)。

2003年9月18日,經省人民政府批准,省民政廳批複,同意撤銷禪城區張槎、環市、瀾石鎮建制,分別設立張槎、環市、瀾石街道辦事處;撤銷石灣鎮、江灣街道辦事處,將其行政區域合併設立石灣街道辦事處。經市人民政府批准,撤銷城門頭街道辦事處,將其行政區域併入祖廟街道辦事處;撤銷永安街道辦事處,將其行政區域併入昇平街道辦事處;撤銷同濟街道辦事處,將其行政區域併入普君街道辦事處。調整后,轄8個街道、1個鎮:張槎街道、環市街道、瀾石街道、城南街道、石灣鎮街道、昇平街道、祖廟街道、普君街道,南庄鎮。

禪城區地處東經113°0′41″~113°05′40″,北緯22°35′01″~23°02′24″。位於珠江三角洲腹地,廣州市西南,佛山市中部。轄區東、西、北面與南海區接壤,東南、南面與順德區毗鄰,南北長15公里,東西寬19公里。轄域面積154.09平方公里。

禪城區地質屬第四紀地層,以粘土為主,其他歸粒徑不等的沙層,屬七度地震區。礦產資源主要是非金屬礦,石膏石分佈廣,層厚床寬,質量好,儲量豐富,屬於與斷陷盆地有關的湖相蒸發膏鹽礦床。

禪城區為平坦的沖積平原,絕大部分海拔1.3~4.6米,有零星的小山丘,海拔在50米以下。地貌以堆積地系列為主,類型單一,屬三角洲平原。三角洲平原組成物質是亞砂土和淤泥層,屬珠江三角洲沉積的頂積層。地表大部分被鬆散沉積物所覆蓋,厚約15~25米。

禪城區地處南亞熱帶海洋性季風氣候區,春秋季短,夏季長,日照較長,熱量充足,雨量豐沛。冬季多和暖,霜期短,極少結冰。2012年,平均降水量2036毫米,比上年增加759毫米;平均氣溫22.4℃,下降0.7℃。4月,禪城區出現3次較為明顯的強降水過程,最大雨量分別在石灣(32.8毫米)、南庄(77毫米)、南庄(69毫米)。市氣象台共發布禪城區雷雨大風藍色預警信號2次、雷雨大風黃色預警信號1次、冰雹橙色預警信號1次、暴雨黃色預警信號3次、暴雨橙色預警信號1次。7月24日凌晨起,受颱風“韋森特”影響,禪城區普降大到暴雨,局部大暴雨,並出現8~11級陣風。禪城平均降雨量154毫米,累積雨量超過100毫米的有11個站點。

禪城區轄8個街道(昇平、祖廟、永安、普君、同濟、城門頭、江灣、城南)、5個鎮(瀾石、石灣、張槎、環市、南庄)。

截至2005年12月31日,禪城區轄8個街道(昇平、祖廟、普君、石灣、城南、張槎、瀾石、環市)、1個鎮(南庄)

2006年6月29日,禪城區對轄區街道行政區劃進行調整。行政區劃調整后,禪城區轄3個街道(祖廟、石灣、張槎)、1個鎮(南庄)。

2007年4月,祖廟街道撤銷永進、紅強、燎原等8個社區,其行政區劃分別併入永安、市東、媽廟等8個社區。

禪城區轄3個街道、1個鎮:祖廟街道、石灣街道、張槎街道、南庄鎮。區人民政府駐祖廟街道大福南路。

| 街道/鎮 | 面積 | 人口 |

| 祖廟街道 | 31.65平方千米 | 307333人 |

| 石灣街道 | 24.4平方千米 | 137376人 |

| 張槎街道 | 24.5平方千米 | 77131人 |

| 南庄鎮 | 77平方千米 | 78550人 |

2010年末,禪城區常住人口為1101077人,同第五次全國人口普查2000年11月1日零時的923439人相比,十年共增加177638人,增長19.24%。年平均增長率為1.77%。

禪城常住人口中共有家庭戶299147戶,家庭戶人口為823631人,平均每個家庭戶的人口為2.75人,比2000年第五次全國人口普查的2.99人減少0.24人。

禪城常住人口中,男性人口為574103人,佔52.14%;女性人口為526974人,佔47.86%。總人口性別比(以女性為100,男性對女性的比例)由2000年第五次全國人口普查的111.69下降為108.94。

禪城常住人口中,0-14歲人口為125479人,佔11.40%;15-64歲人口為909229人,佔82.57%;65歲及以上人口為66369人,佔6.03%。同2000年第五次全國人口普查相比,0-14歲人口的比重下降2.46個百分點,15-64歲人口的比重上升1.3個百分點,65歲及以上人口的比重上升1.16個百分點。

2019年末,全區常住人口120.87萬人,比上年末增加2.47萬人。其中戶籍人口71.03萬人,增加2.80萬人;男女性別比例為96.1:100。全年出生人口1.00萬人,出生率為14.30‰,下降2.23個千分點;死亡人口0.37萬人,死亡率為5.35‰,下降0.43個千分點;自然增長率為8.95‰,下降1.8個千分點。年末已辦居住登記外來人口63.57萬人,下降2.9%。全區年末戶籍總戶數23.13萬戶,增加1.19萬戶,增長5.4%。

2021年5月18日,佛山市第七次全國人口普查公報,禪城區常住人口為1330262人。

2019年,實現地區生產總值1920.46億元,按可比價口徑計算,比上年增長6.4%。其中,第一產業增加值0.27億元,下降5.4%;第二產業增加值695.71億元,增長3.7%;第三產業增加值1224.48億元,增長8.3%。第一產業增加值佔地區生產總值的比重忽略不計,第二產業增加值比重為36.2%,第三產業增加值比重為63.8%。在第三產業中,批發和零售業增長3.0%;交通運輸、倉儲和郵政業增長11.7%;住宿和餐飲業增長1.4%;金融業增長12.6%;房地產業增長2.1%;其他服務業增長10.9%。在現代產業中,高技術製造業增加值增長5.7%,占規模以上工業增加值的比重為10.9%;先進位造業增加值增長2.9%,比重為36.3%。2019年,現代服務業增加值增長9.3%,占第三產業比重為63.7%,佔地區生產總值比重為40.6%。按常住人口計算,全區人均地區生產總值160526元,增長4.3%;按當年平均匯率折算23270美元,與上年持平。

2019年,農業總產值0.53億元,比上年下降3.9%。其中,種植業產值0.12億元,下降13.0%;漁業產值0.39億元,增長0.4%;農林牧漁服務業產值0.03億元,增長7.1%。

禪城區已形成了陶瓷、紡織、不鏽鋼、童服、鋁型材、機械製造、電工器材、電子、激光音像製品、製藥、新材料、造紙、塑料和食品等支柱行業,擁有建陶、照相機、顯像管、照明材料、製冷、針織品、不鏽鋼、鋁型材、摩托車、電纜、激光儲存檔、冷櫃、人造革、中成藥等一批競爭力強、市場前景較好的產品。

禪城區擁有一批著名企業和產品品牌,如佛山照明、海天味業、興發鋁材、東鵬、鷹牌、新中源、蒙娜麗莎、金舵陶瓷、興發鋁材、星星冷櫃、中寶光纜、佛斯弟摩托車等。禪城區擁有“中國名牌產品”12個,“中國馳名商標”1件,“國家免檢產品”43個,“廣東省名牌產品”33個,“廣東省著名商標”28件,入選“中國企業500強”企業2家。

2019年,實現工業增加值612.68億元,按可比價口徑計算,比上年增長3.5%。其中,規模以上工業增加值增長3.7%;規模以下工業增加值增長1.6%。在規上工業中,從註冊類型看,集體企業增長10.0%,股份合作企業增長6.1%,股份制企業增長4.4%,外商及港澳台商投資企業與上年持平,其他經濟類型企業增長3.7%;從行業分類看,十大支柱產業增長8.3%,其中,電力、熱力生產和供應業增長18.7%;紡織業增長18.6%;金屬製品業增長10.8%;電器機械和器材製造業增長7.6%;橡膠和塑料製品業增長6.5%;計算機、通信和其他電子設備製造業增長4.8%;專用設備製造業增長2.3%;紡織服裝、服飾業下降3.0%;非金屬礦物製品業下降7.5%;通用設備製造業下降8.1%。五大高耗能行業增加值比上年增長9.6%。其中,有色金屬冶鍊和壓延加工業下降6.0%;非金屬礦物製品業下降7.5%;黑色金屬冶鍊和壓延加工業增長5.3%;化學原料和化學製品製造業下降5.6%;電力、熱力生產和供應業增長18.7%。

規模以上工業主營業務收入比上年增長3.4%;利潤總額下降11.6%;產品銷售率97.8%,下降0.5個百分點;資產負債率51.1%,下降2.2個百分點;資產貢獻率11.2%,下降1個百分點;經濟效益綜合指數159.0%,提高3.7個百分點。

2019年,全社會建築業增加值83.03億元,比上年增長5.9%。全區具有總承包或專業承包資質等級的建築業企業148家,增加49家。房屋施工面積1732.80萬平方米,增長0.9%,房屋竣工面積110.34萬平方米,下降18.2%。

國內貿易

2019年,實現社會消費品零售總額869.34億元,比上年增長7.0%,其中商品零售額達815.71億元,增長7.0%;餐飲收入53.64億元,增長6.2%。實現商品銷售總額3978.59億元,增長5.0%;其中,批發業銷售額3462.04億元,增長4.7%;零售業516.55億元,增長6.5%。

在限額以上批發和零售業商品零售額中,糧油、食品類比上年增長24.7%,中西藥品類增長13.8%,文化辦公用品類增長9.1%,飲料、煙酒類增長3.7%,汽車類增長0.9%,日用品類下降4.2%,服裝、鞋帽、針紡織品類下降12.0%。

對外經濟

2019年,進出口總額955.70億元,比上年增長3.2%。其中,出口780.70億元,增長4.0%;進口175.00億元,與上年持平。實現貿易順差(出口減進口)605.70億元,增長5.2%。

2019年,新簽外商直接投資項目217個,比上年增長75.0%。招商項目(含意向)110個,增長20.9%;其中超百億項目1個;超十億項目21個;超億元項目58個。涉及投資總額624.80億元,增長3.5%。合同外資金額14.77億元,實際利用外資金額5.93億元。

交通、郵電和旅遊

2019年,貨物運輸周轉量70.05億噸公里,比上年下降7.8%;旅客運輸周轉量21.47億人公里,下降11.9%。公路運輸總周轉量39.21億噸公里,增長5.1%;水路運輸總周轉量32.99億噸公里,下降19.8%。

2019年末,機動車保有量達到57.67萬輛,比上年末增長3.2%。其中載客汽車52.29萬輛,增長3.7%;載貨汽車2.92萬輛,增長2.3%。年末在冊登記營運載貨汽車0.54萬輛,下降21.4%;營運載客汽車0.34萬輛,下降6.2%,其中,計程車0.12萬輛;公交車0.17萬輛;旅遊包車及班線車0.05萬輛。

累計建成公共自行車服務點213個,發放自行車租用卡13.84萬張,投入自行車2.03萬輛,當年累計租車量489.00萬人次,日均租車量達到1.34萬次,比上年下降16.8%。

2019年,完成郵電業務總量327.44億元,比上年增長61.2%。其中,郵政業務總量43.64億元,增長1.3倍;電信業務總量283.80億元,增長53.8%。年末固定電話用戶35.79萬戶,增長6.3%。行動電話用戶221.89萬戶,下降10.0%。網際網路用戶288.28萬戶,下降4.0%。

2019年,實現旅遊營業收入187.15億元,比上年增長10.4%,其中旅遊外匯收入6.69億美元,增長6.3%。接待中外過夜遊客486.26萬人次,增長3.1%,其中,國際遊客60.62萬人次,增長3.4%;國內遊客425.64萬人次,增長3.1%。旅行社組團出遊人數133.25萬人次,下降33.9%,其中,出境游40.54萬人次,下降40.1%;國內游92.71萬人次,下降30.8%。

金融和保險

全區金融機構年末各項本外幣存款餘額4292.10億元,比上年末增長9.9%。其中人民幣存款4237.93億元,增長10.6%。年末金融機構各項本外幣貸款餘額3590.75億元,增長24.1%。其中人民幣貸款3527.82億元,增長24.4%。

2019年,保費收入比上年增長36.8%。其中,財產險增長1.3倍(其中,機動車險增長4.9%);人身險增長21.7%(其中,意外傷害險增長7.8%,健康險增長21.3%,壽險增長22.3%)。全年保費賠付增長13.7%。其中,財產險增長62.0%(其中,機動車險下降4.6%);人身險下降11.5%(其中,意外傷害險下降9.1%,健康險增長34.0%,壽險下降19.9%)。

佛山祖廟北帝誕是流行於珠江三角洲一帶的一個融宗教性、娛樂性、世俗性、群眾性為一體的綜合性民間文化活動。它的起源與北帝崇拜和佛山祖廟的修建密切相關。北帝,又名玄武、真武、玄天上帝、黑帝等,在珠江三角洲民間則多習稱為北帝。作為北帝崇拜的載體,佛山祖廟從宋代元豐年間(1078-1085)建立以來,以其“歷歲久遠”,成為佛山“諸廟之首”,很早就形成了鄉耆、士紳來祖廟議事的“廟議”規矩,使祖廟成為一個集政權、族權、神權為一體的著名廟宇,華南著名的民間信仰中心之一。

“行通濟,無閉翳”的諺語在佛山盡人皆知,意思是走走“通濟”,就沒有煩惱、憂愁,事事順利,“行通濟”這一民間活動寄託著佛山人的美好祝願。每年的農曆正月15日夜晚到16日,沒有任何人出面組織,佛山萬人空巷,為了一個共同的希冀,同走一條橋,附近南海、三水、高明、順德的一些村鎮的群眾也趕來參與“通濟行”。這一習俗從明末清初就已開始,家家戶戶都會扶老帶幼,自清晨到夜幕,舉著風車、搖著風鈴、提著生菜浩浩蕩蕩地由北到南走過通濟橋,至今已延續400多年。

傳統秋色

著名的佛山傳統秋色,早在明代永樂年間(1403年-1425年)就已經出現了,距今已有500多年歷史。佛山秋色作為一種綜合性的藝術表演,以民間生活、愛好、風情為依據,是表演藝術與工藝美術結合的民間文化娛樂活動。主要內容包括“色”:車色、馬色、飄色、水色、地色和燈色;“品”:扎作工藝品、仿古工藝品、花卉工藝品、果品工藝品、鱗蚧工藝品五個門類。兩廣地區盛行的民間花燈巡遊活動,就是出自佛山秋色。

剪紙藝術

佛山的民間剪紙,宋代已有流傳,盛於明清兩代。由於其剪紙製作方法採用了剪、刻、鑿、印、寫、襯等,在種類上便可分純色剪紙、銅襯料、銅寫料、紙寫料、金花、銀寫料等。其作品在剪刻時很講究,多用小刀或剪刀在紙上或特製的銅箔、錫箔上剪刻而成。尤以銅寫料最具特色,融匯了繪、刻、寫的技法,使作品蒼勁有拙、金碧輝煌。佛山剪紙在一百多年前也用作建築、傢具雕刻的底稿,后又用於室內裝飾,貼在門楣、柱枋上,也用於祭禮、扎作、花錢、炮竹等裝飾。

粵劇粵曲是廣東的重要文化標誌和文化品牌。明末清初,佛山粵劇活動相當興盛,並建有“瓊花會館”,是粵劇界最早的戲行組織,佛山遂被稱為粵劇的故鄉。

石灣陶藝

石灣陶藝一直是石灣窯賴以維持的經濟來源的一脈支流。假如昔日石灣沒有大宗日用陶器的製作,陶藝根本沒有依存的餘地,充其量不過是石灣窯的錦上之花而已。從來沒有人去記錄石灣窯每年生產若干萬個瓦煲的數字,但石灣陶藝的每一件佳作都被人們珍藏起來。它的"瘦骨仙""彌勒佛"以至離奇古怪的"金蟾"、"福獅"都令人念念不忘。"石灣公仔"成了口碑,成了文化的積澱。

禪城區東距南方大都市廣州僅6公里,東南距香港96公里,南距澳門135公里,廣珠(海)、廣湛(江)公路和廣茂鐵路橫貫境內,距佛山機場僅6公里。

水運方面,禪城依西江和北江幹流展開,西江幹流和北江幹流在境內長達133公里和108公里。以西江、北江為主幹,形成潭洲水道、順德水道、陳村水道、東平河水道、容桂水道、佛山水道、東海水道和西南涌、蘆苞涌以及高明河、楊梅河等支流。有對外口岸l7個,其中直通香港客運港3個(順德港、南海港、高明港),集裝箱碼頭11個(瀾石港、佛山新港、容奇港、北滘港、勒流港、三山港、九江港、三水港、西南港和高明港)。

2019年末,共有各級工程技術(研發)中心208個,比上年末增加6個。其中,省級工程技術(研發)中心72個;市級工程技術(研發)中心114個;區級工程技術(研發)中心22個。累計初步認定省級以上高新技術企業458家,當年新增61家,增長15.4%。全年共簽訂技術合同194項,增長74.8%。全區具有知識產權優勢企業53家,其中,國家級26家;省級27家。知識產權示範企業28家,其中,國家級5家;省級23家。省級企業技術中心30家,比上年末增加2家。建立公共創新平台4個;建立電子商務示範園區3個;建立院士工作站4個;建立博士后工作站16個;建立廣東省博士后創新實踐基地5個,比上年增加2個。

2019年,專利申請總量0.73萬件,比上年下降42.6%;專利授權量0.46萬件,增長3.9%。年末有效發明專利擁有量0.28萬件,增長6.0%。全區擁有獲得質量管理體系認證企業913家,增長2.5%;獲得3C產品認證企業149家;獲得資質認證的實驗室58個,增長20.8%。

2019年,擁有各類學校255所(不含普通高校),比上年增加5所;在校學生18.68萬人,增長3.8%。全區共有教職工1.69萬人,增長5.3%,其中專任教師1.21萬人,增長4.1%。幼兒入園率100%,學齡兒童入學率100%,初中畢業生升學率為98.9%,普通高中畢業生升學率為97.3%。在特殊教育中,小學入學率100%,初中入學率100%。

2019年末,全區共有區級及以上公共圖書館1個;公共圖書館藏書量131.73萬冊,比上年增長48.4%;文化館1個;文化站4個;博物館11個;美術館7個;紀念館4個。文物保護單位77家,其中,國家級3家;省級7家;市級67家。列入非物質文化遺產名錄46項,其中,國家級8項;省級12項;市級26項。劇場、影視院29家,比上年末增加5家。歌舞娛樂室47家;演出場所4個;網吧137個。社區文藝團隊450個;藝術表演團體60個。全年共組織各級各類文藝演出1320場,比上年增長8.2%。有線數字電視用戶24.07萬戶。

禪城區醫療事業

2019年,全區共有體育運動場地面積162.48萬平方米,人均體育面積1.37平方米。群眾體育組織131個,運動員942名,體育健兒在國內外重大比賽中74人89次獲獎。

禪城美景

東華里始建於清初,原名“楊伍街”,至清代乾隆年間改為今名。因歷來都是官家富戶所居,故無論建築形式或室內裝修,均極為講究,其古建築群保留有清代各時期風格各異的建築,是目前廣東省內保存最完好、具有珠江三角洲典型風貌的清代古街道,對研究珠江三角洲建築史及居住習俗具有重要的價值。

保護範圍北至石巷,東至石巷,西至福賢路東側,南至福慶巷。建設控制地帶北至石巷、錦榮里,西至福賢路,東至祿豐大街和祿豐新巷,南至居仁里。

佛山市中山公園

佛山市中山公園位於市區東北部汾江河畔,是一個集宣傳、展覽、科普、娛樂、飲食、休閑、於一體的綜合性公園。該園始建於1928年,當初僅0.5公頃,是為紀念孫中山先生而建成的紀念性公園。1958年,公園擴建,在其西北部挖湖堆山,形成秀麗湖及駱駝山景觀。80年代,公園再沿周邊擴建,在北邊及南入口擴大面積。現公園佔地面積31.2公頃。其中水面12.5公頃,占整個公園面積的40%。

南風古灶

南風灶窯址在廣東省佛山市石灣鎮日用陶瓷三廠西南角鎮崗上,窯體依山勢向南伸展而緊靠東平河畔,因窯向正南,故稱。是明代正德年間(1506~1521)始建,沿用400餘年至今仍在使用的國內罕見的古龍窯。

禪城區博物館

禪城區博物館是地方性綜合博物館,於2008年3月21日正式掛牌,下轄廣東省四大名園之一的佛山樑園,廣東粵劇博物館、鴻勝武術館等文物旅遊景點,館藏以各個歷史時期的佛山地方文物為主,兼陶瓷、書畫、玉器、木雕等民間風俗文物。

梁園

梁園是佛山樑氏宅園的總稱,主要由“十二石齋”、“群星草堂”、“汾江草廬”、“寒香館”等不同地點的多個群體組成,規模宏大,主體位於松風路先鋒古道。梁園由當地詩書畫名家梁藹如、梁九章、梁九華及梁九圖叔侄四人,於清嘉慶、道光年間(1796-1850)陸續建成,歷時四十餘年。

佛山孔廟

佛山孔廟在市區祖廟路祖廟大院內,舊稱尊孔會。是清未宣統三年(1901)本地一批尊孔士紳集資所建,屬小型紀念性建築物和尊孔活動場所,而並無依照一般文廟之制。原建築包括孔聖殿、招待室、治事室、小亭以及荷池花園等計置,共計2000平方米。

通濟橋

通濟橋在佛山有著悠久的歷史意義,是佛山最早興建的第一座大木橋,據專家考證,該橋早期由鄉民集資修建的木質人行橋。

通濟橋橫跨洛水河,北連金魚街,始建於明代,分別於嘉靖38年(1559年)、隆慶2年(1568年)、萬曆9年(1581年)三次重修。天啟六年(1626)戶部尚書李侍問再次發起募捐重修,取名“通濟橋”取其“必通而後有濟也”之意。

2017全國綜合實力百強區,2017中國工業百強區。

2018年9月,《2018年中國百強區發展白皮書》在京發布,白皮書以高質量發展為導向,綜合評析了全國968個地級市市轄區發展情況,並以統計數據為依據,量化評選出2018年中國百強區,其中禪城區位列第20名。

2018年10月,入選2018年度全國投資潛力百強區和2018年全國科技創新百強區。

2018年10月,榮獲《中國中小城市綠皮書2018》2018年度全國新型城鎮化質量百強區。

2019年10月,成為全國綜合實力百強區排行榜(全國百強區)第16名,被評為2019年度全國投資潛力百強區;入選2019年度全國科技創新百強區、2019年度全國綠色發展百強區。

2019年11月13日,入選2019年工業百強區。

2020年2月,入選2020中國食品安全百佳縣市。

2020年3月,入選2020中國雙創活力百佳縣市、2020中國慈善公益百佳縣市、2020中國青年樂業百佳縣市。

2020年4月,入選2020中國夜經濟繁榮百佳縣市。

2020年5月,入選2019年全國縣域網路零售TOP100,排名第15。

2020年6月,入選2020中國最宜置業百佳縣市;入選2020中國縣域智慧城市百強榜排名65;入選2020中國最具書香百佳縣市。

2020年6月,被評為第二批廣東省全域旅遊示範區。

2020年6月30日,入選“第二批革命文物保護利用片區分縣名單”。

2020年6月,入選“2020中國縣域人口流入百強榜”,排名第57位。

2020年7月,入選2020中國秋季休閑百佳縣市;入選2020中國人際信用百佳縣市。

2020年9月10日,入選賽迪顧問城市經濟研究中心編製的“2020年中國城區高質量發展水平百強榜”排名第34位。

2020年11月,入選“2020年中國工業百強區”。

2020年12月,被授予”廣東省雙擁模範城(縣)“榮譽稱號。

2021年8月17日,入選賽迪顧問城市經濟研究中心發布的2021年賽迪百強區。