奧陶世

奧陶世

奧陶世(Ordovician)是指古生代中五億五百萬到四億三千八百萬年前這段時間,主要分為三個時期-奧陶世早期 (五億五百萬到四億七千八百萬年前),奧陶世中期 (四億七千八百萬到四億五千三百萬年前) 和奧陶世晚期 (四億五千三百萬到四億三千八百萬年前)。

目錄

奧陶世

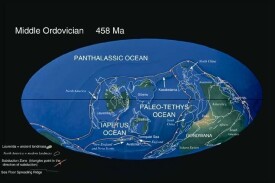

在奧陶世的時期,古海洋把勞倫西亞(Laurentia)、波羅地(Baltica)、西伯利亞(Siberia)和剛瓦那(Gondwana)這幾個古大陸分隔了開來。到了奧陶世結束時,氣候進入了地球上最寒冷的時期之一,冰雪覆蓋了整個剛瓦那大陸的南半部。

在奧陶世時,許多張裂的海盆使得古大陸勞倫西亞、波羅地、西伯利亞和岡瓦那大陸分離開來,包括巨神海(Iapetus Ocean)隔開了波羅地和西伯利亞大陸,後來巨神海閉合時,形成了加里東山脈(Caledonide Mts.)以及北阿帕拉契山脈(Appalachian Mts.)。還有古地中海(Paleo-Teyhys Ocean)把岡瓦那大陸從波羅地和西伯利亞大陸分隔了開來,而巨大的古大洋(Panthalassic Ocean)則覆蓋了當時大部分的北半球。在奧陶世"冰室"世界的末期,進入了一個大冰期。冰原的厚度可以達到3 km,覆蓋了大半非洲(Africa)的北部與中部以及部分的南美洲(Amazonia,亞瑪遜盆地)。從冰帽中流出冰冷的融冰水,凍結了世界各大洋,導致生活在赤道附近暖水種的生物大量滅絕。歷史演變當時氣候溫和,淺海廣布,世界許多地方(包括我國大部分地方)都被淺海海水掩蓋。海生生物空前發展。化石以三葉蟲、筆石(Graptolites)、腕足類、棘皮動物中的海林檎類(Cystoides)、軟體動物中的鸚鵡螺類(Nautilites)最常見,珊瑚、苔蘚蟲、海百合、介形類和牙形石等也很多。節肢動物中的板足鱟類(Eutypterids)和脊椎動物中的無頜類[如甲胄魚類(Os-tracoderms)]等均已出現。低等海生植物繼續發展。奧陶世的生物界較寒武紀更為繁盛,海生無脊椎動物空前發展,其中以筆石、三葉蟲、鸚鵡螺類和腕足類最為重要,腔腸動物中的珊瑚、層孔蟲,棘皮動物中的海林檎、海百合,節肢動物中的介形蟲,苔蘚動物等也開始大量出現。奧陶世中期,在北美落基山脈地區出現了原始脊椎動物異甲魚類——星甲魚和顯褶魚,在南半球的澳大利亞也出現了異甲魚類。植物仍以海生藻類為主。奧陶世(距今5.1-4.38億年)——海洋無脊物動物全盛時期。在奧陶世廣闊的海洋中,海生無脊椎動物空前繁榮,生活著大量的各門類無脊椎動物。除寒武紀開始繁盛的類群以外,其他一些類群還得到進一步的發展,其中包括筆石、珊瑚、腕足、海百合、苔蘚蟲和軟體動物等。典型生物奧陶世時期的海洋生物是現代動物的最早祖先。珊瑚和叫做星狀動物的古老海星生長在洋底。海底的帶殼動物包括與現代牡蠣有關的軟體動物、看起來與軟體動物相似的腕足動物和外殼捲曲的腹足動物。頭足類——現生魷魚的堂兄弟——快速游過海底搜尋獵物。但最大的新出現的動物是像薩卡班巴魚這樣的無頜類。無頜類例如發觀於南美的薩卡班巴魚,是地球上最早的脊椎動物之一。這一對期仍然沒有任何動物種類生活在陸地上。魚類最早的魚類是無頜類。它們沒有上下頜,嘴很寬,頭的邊緣長著奇怪的骨板。也許這些骨板是發電器官,用來感覺距離或電擊捕食動物。無頜類的攝食方法是將含有微小動物和沉積物的水吸入口中。它們可能是尾巴向上在海底游泳。三葉蟲奧陶世海洋里生活著500多種三葉蟲。這雖然沒有寒武紀時期的種類多,但其數量仍是巨大的。這是今天三葉蟲化石如此普遍的原因之一。三葉蟲化石很容易找到,這不僅因為它們數量大,而且因為它們定期脫去外殼。隨著動物的生長,外殼落入古海底,常常被掩埋,變成化石。從俄羅斯到摩洛哥到美國,在世界各地的海相岩石中已發現了幾千種不同的三葉蟲。有的長著長刺來抵禦捕食動物,有的將眼睛長在長柄上,這樣當它們埋在泥沙里的時候仍能看見外面。三葉蟲能夠在海底游泳或爬行。但它們防禦捕食動物的方法可能像今天的犰狳一樣,將帶殼的身體蜷縮成球狀。我們知道三葉蟲被其他海洋生物捕食,因為我們經常發現三葉蟲化石上有被咬的痕迹。有頜魚類的興起可能促使許多三葉蟲絕滅。但有些三葉蟲一直生存到2.51億年前的最大絕滅性災難發生的時候。筆石筆石是奧陶世最奇特的海洋動物類群,它們自早奧陶世開始即已興盛繁育,分佈廣泛。筆石是一類微小的蠕蟲狀生物,它們像今天的珊瑚蟲一樣群體生活。整個筆石群體僅有5厘米長,它們漂流在海面上,吃浮游生物,和今天鯨類所吃的大量微小海洋生物是一樣的。筆石對於科學家來說是特別重要的,因為它們在一個較長的時期里是逐漸變化的。科學家能夠根據共同發現的筆石的種類判定其他海洋生物化石的年齡。牙形石牙形石是什麼?科學家在近140年的時間裡一直在問這個問題。牙形石化石很小,只能在顯微鏡下研究。它們大多數形狀像細長的圓錐,一些看起來像帶尖的耙子或梳子,另一些像鋸齒狀的小棒或凹凸不平的刀刃,甚至還有的像樹葉。它們是微小動物的殼還是稍大一些動物的牙齒?科學家還提出它們可能是魚、蠕蟲、或長有觸手的動物的一部分。1995年,這個謎終於被解開了。產自蘇格蘭和南非的化石表明牙形石來自沒有骨骼和上下頜的魚形動物。這種動物體長可達5厘米,看起來像長著凸出的大眼睛和一條尾鰭的小鰻魚。每一個體頭的底部都有許多種牙形石,用來挖或咬。腕足動物腕足動物在這一時期奧演化迅速,大部分的類群均已出現,無鉸類、幾丁質殼的腕足類逐漸衰退,鈣質殼的有鉸類則盛極一時。腕足類乍看起來很像雙殼類,但和它並沒有多大關係它們殼的大小和曲線都不相同。腕足類的鉸合部喙,以肉柄固著。腕足類現在比較稀少,但在5億年至4.5億年前,它們遠比雙殼類常見。鸚鵡螺鸚鵡螺進入繁盛時期,它們身體巨大,是當時海洋中兇猛的肉食性動物;由於大量食肉類鸚鵡螺類的出現,為了防禦,三葉蟲在胸、尾部長出許多針刺,以避免食肉動物的襲擊或吞食。珊瑚珊瑚自中奧陶世開始大量出現,復體的珊瑚雖說還較原始,但已能夠形成小型的礁體。由於海洋無脊椎動物的大發展,在前寒武紀時非常繁盛的疊層石在奧陶世時急劇衰落。苔蘚蟲苔蘚蟲出現於奧陶世早期,演化快,屬種多。有枝狀的尼可遜苔蘚蟲(NICHOLSONELLA)、攀苔蘚蟲(BATOSTOMA):圍塊狀的古神苔蘚蟲(DIANULITES),薄層狀的變隱苔蘚蟲(TREPOCRYPTOPORA)。雙殼類像現生蛤蜊一樣的帶殼動物,身體分成相同的兩半。無額類最早的魚類是無頜類。它們沒有上下頜,嘴很寬,頭的邊緣長著奇怪的骨板。也許這些骨板是發電器官,用來感覺距離或電擊捕食動物。無頜類的攝食方法是將含有微小動物和沉積物的水吸入口中。它們可能是尾巴向上在海底游泳。其他在奧陶世晚期,約4.8億年前,首次出現了可靠的陸生脊椎動物——淡水無顎魚;淡水植物據推測可能在奧陶世也已經出現。相關詞條震旦角石甲胄魚綱