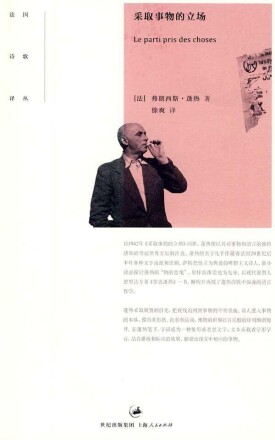

弗朗西斯·蓬熱

弗朗西斯·蓬熱

弗朗西斯·蓬熱(Francis Ponge,1899~1988)是法國當代詩人,評論家。生於法國南方蒙彼利埃城的一個資產階級家庭。青少年時代,他在歐洲作過廣泛的旅行,第二次世界大戰期間,他參加了抵抗運動,成為《行動報》的文學版主編。蓬熱以他詩歌的總體成就榮獲1981年國家詩歌大獎,1984年法蘭西學院詩歌大獎和1985年法國文學藝術家協會的文學大獎。

蓬熱雖然贊成古典主義的詩宗馬萊伯,但他並不步古典主義詩人們的後塵:他不要高乃依似的情感一瀉千里,也不要拉辛般的心跡如涓涓細流,他自有一套自我觀察人生和世界的方法。他所描寫的對象是客觀事物。大自宇宙星辰,小至一草一木,無生命的罈罈罐罐,千變萬化的人生長河,都是他目不轉睛捕捉的對象。《雨》是散文,是詩,是畫,筆力清新,情感入微,任憑你多少次地品味,都不會生厭煩之感。《阿維尼翁的回憶》和《我的樹》中的客觀事物本身就具有偌多的詩意,無須詩人將自己的情感強加於人。與法國當代詩歌的絕大多數主題相左,蓬熱選取的詩歌題材永遠是一些明確無誤的事物,一個崇尚物質如神靈的唯物主義者。他的詩雖未形成一種流派,但對當代文學特別是對“客觀派”文學影響巨大。蓬熱看到了所有的物的智慧和靈性,他寫作的時候拋棄了自我,拋棄了象徵、比喻,展現出另一立場的思考方式蓬熱是非常重要的法國二戰之後的詩人,據說影響了羅伯·格里耶等人,但目前還沒有一部作品被翻譯成漢語。國內很多散文選本都收入了《雨》、《蝸牛》或《手》等散文詩名篇。

《採取事物的立場》、《大詩集》、《卷一》、《草場的製作》、《當代作坊》、《新新詩歌集》、《何為一隻語言的無花果以及為何》、《寫作的實踐,或永恆的未完成》等。在Francis Ponge的概念里,“認知”占很主要的位置。作為對20世紀文學與心理學的反映,這種“認知”既是針對世界與事物的,更是對自我的認知,Ponge可以說是繼續了自普魯斯特、紀德、克勞岱爾以來的探索。Ponge的“認知”,其首要條件就是與物件的遭遇與再發現,首度的遭遇即初次的激情是他詩的起點。《各種狀態的蝦》,《蜘蛛》,《新蜘蛛》,這些詩名看起來實在是相當自然主義,Ponge在其中要做的當然不是解剖學意義上的表達,以物為中心的書寫加入了不計其數的雙關語諧音,達到了韻腳與語意的雙重試驗性。他用自己的詩句闡釋了“人與物”的主題,發展了薩特與超現實主義的思考,他認為在人與物之間存在著“失語的瞬間”,在這一失語的世界里充斥著從未被聽見的呼喚,如何跨越這一失語狀態而抵達物件的內在呼喚,並讓人們聽見物件的“聲音”,在Ponge看來就是詩人的職責所在。詩人就是要到達與物件的首度遭遇本身的遭遇,在種種重疊的情緒中辨認出初次的激情,還物以其最真實的“物語”。

附:蓬熱作品欣賞:

雨 -(蓬熱著,於木譯)

雨,落於我眼前的庭院;雨滴有快有慢。中央是層細紗簾幕(又如網),雨滴輕盈可終會跌落,路線不同可方向一致——大氣瞬間純潔的激情。粗重的雨一滴滴夾著風,落於左右兩邊的牆角。大如麥芽,或如蠶豆,甚至如彈子。窗的邊框和把手上,有水平的水流;水倒懸在在向下的部分,好似漲起的軟包裝。如把鋅皮屋頂盡收眼底,應會看到一層薄薄水膜,四處漫開;屋頂的凸凹,再加上它內部的涌動——無數的波紋。檐槽中凝神的雨水,平穩的流著;驟然垂直落下,看似一條匆忙梳理的辮子,在地面上粉碎;又彈起,好似一根根閃光的細針。

它每個形態都特別,有獨特的聲音。整體運作如一台精密的儀器,看似隨意,但精確,好比一部座鐘;那一團團的蒸汽便是雨沉重的鐘擺。

垂到地面的水辮在報時,檐槽中有咕嚕的聲響,無數的小鑼此起彼伏:一場精緻而不做作的音樂會。

鐘擺過輕時,有些齒輪還可以靠慣性繼續旋轉,可越來越慢,儀器最終會全部停下來。陽光重現,一切都消失,閃光的儀器已經蒸發:下雨了。

雲

一個濕透,冰冷,亞麻般的水滴,從它使之平靜的睫毛上被擦去。

那裡蒸發的水珠形成……

穿越千萬顆星星。

所以,當它開始融化,它激起並想象一條溫和的蹤跡,

一個水晶羽毛撣子的公寓街區。

八月的夜晚

到它固定於木板的巨大釘子上;

金色絲綢的梭子從織物的長度射出,

躍起如同振動的細線

或熱浪中棕褐色蚊子的嗡嗡聲。

偷閑片刻並品嘗甜蜜的時光

它如彈性繃帶一樣將我們的傷口裹起。

野獸派的金色是衰敗的榮耀的顏色,

足夠愉快,因此尊嚴被禁止,

更有滋養而不是自滿。

……所以夜引誘我們,降落在我們身上,

召集你:地平線的賜福。

我的藍色天堂

在牛蹄子的天空下,龐雜而敏捷,破碎的花從粘合良好的

葉堆中膨脹起來。

穿過壓倒性的美妙大腿,擦過藍松香的女孩們的襯裙展開。

然後,加糖的環礁爆發,半融化,在深奧的沒有寫下的期刊上,給人安慰……