羅哲文

中國古建築學家

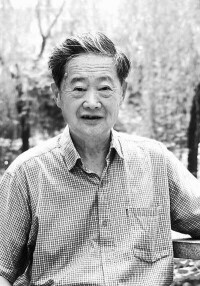

羅哲文(1924~2012.05.14),男,四川宜賓人,中共黨員,中國古建築學家,國家文物局古建築專家組組長,原中國文物研究所所長,中國人民政治協商會議第六、七、八屆全國委員會委員。

羅哲文,1940年考入中國營造學社,師從著名古建築學家梁思成、劉敦楨等。1946年在清華大學與中國營造學社合辦的中國建築研究所及建築系工作。1950年,先後任職於文化部文物局、國家文物局、文物檔案資料研究室、中國文物研究所等,一直從事中國古代建築的維修保護和調查研究工作。

羅哲文,2012年5月14日在北京逝世,享年88歲。

大事件

1924

出生

1924年,羅哲文出生於四川宜賓的一個農民家庭。

1940

師從梁思成

1940年考入中國營造學社,師從著名古建築學家梁思成、劉敦楨等,踏進了古建築學之門。

1950

開始從事文物保護工作

1950年,27歲的羅哲文結束了對古建築的學習研究,被調任到文化部文物局任職,成為國家文物局最年輕的古建築專家,也從此開始了漫長的文物保護生涯。

1952

參與長城修復工作

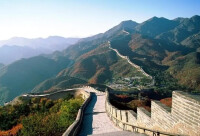

1952年,郭沫若提出修復長城,年僅28歲的羅哲文又擔起重任,每天騎著小毛驢上八達嶺勘察,反覆斟酌后擬定了維修規劃圖。多年來一直為長城奔走的羅哲文被譽為“萬里長城第一人”。

2012

去世

2012年5月14日,著名古建築學家羅哲文去世,享年88歲。

1924年,羅哲文出生於四川宜賓的一個農民家庭,是著名建築學家梁思成的學生,國家文物局古建築專家組組長、中國文物學會名譽會長。

主要著作有《中國古塔》《中國古代建築簡史》《長城》《長城贊》(已錄入北師大版小學課本中)、《長城史話》和《中國帝王陵》等。

1940年,四川宜賓人羅哲文考進中國營造學社。1946年,他隨老師梁思成來到剛剛成立的清華大學建築系。1950年,成為國家文物局最年輕的古建專家后,他一頭扎進北京古建的修護中,修長城、保團城、轉移清音閣…

曾任:國家文物局古建築專家組組長、中國文物學會會長、全國歷史文化名城保護專家委員會副主任、中國長城學會副會長、中國紫禁城學會的名譽會長。

2012年5月14日晚11時,羅哲文先生在北京逝世,享年88歲。

長眠於八達嶺陵園。

在建築工地向年輕同志講解古建築知識

羅哲文師從梁思成、劉敦楨,踏進了古建築學之門。

梁思成對羅哲文寄予厚望,像削鉛筆、擦橡皮這樣瑣碎、細小的環節,他都耐心地向羅哲文傳授經驗,使羅哲文從入門起,就接受到最規範的訓練。師母林徽因則經常利用業餘時間幫他補習英文。

羅哲文曾回憶說,梁思成先生對自己的關懷是方方面面的,不僅是學習,還包括生活。連“羅哲文”這個名字,都是梁先生幫自己起的。羅哲文原名叫羅自福,常被人取笑為“羅斯福”,於是,梁先生給他改名為“哲文”。

多年以後,羅哲文回憶老師說,“他們很愛護年輕人,給我印象很深。我現在也是這樣,想方設法幫助年輕人多學點東西。”

1944年夏天,羅哲文跟隨梁思成到重慶。梁思成用鉛筆在五萬分之一的地圖上標出盟軍轟炸敵占區時需要保護的古建築並特別提出了需要保護的日本京都和奈良古建的位置,由羅哲文用繪畫墨水把鉛筆所畫的位置描繪清楚,地圖及時交到美軍手中,從而保護了京都和奈良的20餘座國寶性古建,戰後梁思成被稱為“日本古都的恩人”。

我和他們就等於是一家人

1945年日本投降后,清華大學遷回北平(今北京),清華大學出面請梁思成先生回母校創辦建築系,梁思成欣然同意,並與校方達成協議,由中國營造學社與清華大學合辦一個中國建築研究所,繼續進行古建築的勘查測繪工作。1946年,羅哲文隨中國營造學社來到北平,成為清華大學建築系主任梁思成的助理,同時在研究所里工作。那時羅哲文被稱為“研究生”,即“助理研究”的意思。

羅哲文(中)在世界遺產大會上代表中國發言

我第一個想到的,就是要去看一下老師

“文化大革命”中,梁思成先生被打成了“反動學術權威”,為了避免受到牽連,很多以前與他聯繫密切的人都和他疏遠了。一天,在醫院剛輸完液的梁思成卻看到了久違了的學生羅哲文,梁先生高興得幾乎流淚。這次見面中,梁思成囑咐羅哲文:文物、古建築是全人類的財富,沒有階級性,沒有國界,在變革中能把重點文物保護下來,功莫大焉。

2012年5月14日,著名古建築學家羅哲文去世,享年88歲。羅哲文曾師從建築大師梁思成,生前一直為保護長城等奔走,被譽為“萬里長城第一人”。

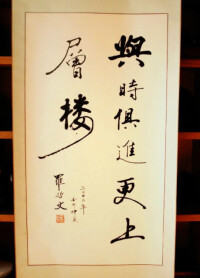

羅哲文書法

羅哲文先生稱自己不是專業書法家,但其書法卻集儒家的“中正平和”、佛家的“空靈清新”、道家的“質樸自然”於一身,充分展現出淵博學識涵養的瀟灑氣質,絕非一般尚論技巧之俗書可比。他對書法的愛好也影響了兒子,並最終成為了書法家。他的兒子就是現為中國書法家協會理事、中央國家機關分會副會長、文化部中國藝術品鑒定委員會委員、中國攝影家協會會員、中國藝術攝影學會副會長、中國文聯辦公廳主任羅揚。

1950年,27歲的羅哲文結束了對古建築的學習研究,被調任到文化部文物局任職,成為國家文物局最年輕的古建築專家,也從此開始了漫長的文物保護生涯。全中國99個國家級的文化名城,每一座他都親自考察過。1985年,羅哲文和鄭孝燮、單士元起草文本,參加了《保護世界文化和自然遺產公約》的申報工作,使長城成為了被保護的世界文化遺產之一。

初登長城

1983年登上北京懷柔箭扣長城考察

那天陽光充足,留在照片上的是發白的長城和它投射在山坡上的黑色影子。羅哲文看到的八達嶺長城已是斷壁殘垣,方磚四處散落,周圍荒草叢生、落葉滿地。

八達嶺維修

羅哲文先乘火車到達八達嶺車站,然後騎著小毛驢上山考察。後來他回憶道:“到達目的地時,天色已經很晚。當時的八達嶺滿目荒涼,夕陽照著山上的長城殘骸。我想起當年戍邊的戰士就在這兒待著,當年的長城一定非常的雄壯。”

第二次羅哲文去看到的還是倒塌的磚牆,破敗荒涼。不過想到承擔起了長城的修復工作,除了感懷之外,他更加激動,並作了一首詩:“斷壁殘垣古墟殘,夕陽如火照燕山。今朝賜上金戎刀,要使長龍復舊觀。”

為了方便考察,羅哲文和同事就住在一個簡陋的小店裡,每天騎著毛驢上八達嶺。經過多次實地勘察后,他拿出了八達嶺長城維修規劃圖,並請梁思成審定。梁思成給了他三個建議:要按照原狀修;保護古意,避免現代化;要綠化,但不能在長城邊上種高大樹木,否則不利於保護長城,也影響觀看效果。那張有梁思成審定簽名的圖紙,如今已下落不明,讓羅哲文抱憾不已。

修復古建的重要原則之一就是用原材料修,這在長城修復中顯得尤為困難。羅哲文和建築工人們只好到山溝里收集一塊一塊塌下的青磚,從沙土裡挖掘磚塊。

尋訪長城遺跡

2003年6月23日,一個由羅哲文任團長、《人民日報》社原社長邵華澤任副團長的文化考察團,西出玉門關,沿著絲綢之路,歷時近一個月,艱難尋訪了漢長城遺址、樓蘭古國遺址等一系列歷史文化遺跡,並且穿越了被稱為“死亡之海”的羅布泊。這條新聞曾經轟動一時。

羅哲文他們考察的這段長城,修建於漢代絲綢之路開通后,當時匈奴已經不再對漢王朝構成威脅。所以,羅哲文認為修建長城的目的已不是為了防禦匈奴入侵,而是為保障絲綢之路的暢通。在荒無人煙的戈壁大漠,來往於東、西方的商隊,可以在烽燧中休息,補給淡水和食品,更換駱駝或馬匹;兩座烽燧間的距離正好相當於當時一天的路程。長城保護的絲綢之路,是中國最早對外開放的見證。在玉門關以西修建長城,則是為了適應中國最早對外開放的需要。

羅哲文經過考察發現:關於長城的長度,外國人是用比例尺從地圖上量出來的,這顯然是錯誤的,因為長城不是直線,更不是水平線,也不是只有一道,而是曲曲折折、上上下下,由許多道所構成的;我國歷史文獻上的記載,雖然比較可信,但沒有把一道長城的雙重、三重、多重的長度計算在內;許多人認為,各個朝代的長城都是在一條線上修築或重修的,其實這並不符合實際,比如秦、漢、明三個朝代的長城,都不在一個起點,也不在一個終點,相去數百甚至上千里。

保護長城

解放后,首都北京面臨著大規模的重建,當時圍繞著老城牆拆除還是保留的問題展開了討論。羅哲文的老師梁思成先生堅決反對拆北京城牆。北京的城牆拆除之前,羅哲文曾經對城牆做了一次認真詳細的調查、測繪,他一步一步地沿著城牆勘測,並且拍攝了很多照片,可惜這些寶貴的資料在“文化大革命”期間全部都被燒毀了。 1953年,在極“左”思潮影響下,一些人主張掃除北京古建築,馬路要筆直,開車要無阻攔,體現古老北京街景的牌樓等都在拆除之列,最後竟然輪到了團城。

當時羅哲文所在的文物局正好在團城辦公,又擔負著保護文物之職,為此在文物局局長鄭振鐸的指示下,羅哲文寫了一篇關於團城的文章,配以大量圖片,發表了出來。為了保住團城,羅哲文數次找梁思成商量,梁思成也一樣心急如焚,甚至把蘇聯專家搬出來共同尋求辦法,最後,羅哲文起草報告,梁思成面陳總理,終於保住了團城。

在梁思成等學術大師的言傳身教之下,從營造學社開始,羅哲文就養成了嚴謹勤勉的工作態度和作風。在他看來,古建築是凝固的歷史,一個沒有歷史的民族就好比一個人失去了記憶,他熱切希望後輩學者能夠接過自己手中的尺筆,好好保護祖國博大精深的古建築遺產。

走遍全國文化名城 被譽為“萬里長城第一人”

羅哲文和柬埔寨小演員在一起

1952年,郭沫若提出修復長城,年僅28歲的羅哲文又擔起重任,每天騎著小毛驢上八達嶺勘察,反覆斟酌后擬定了維修規劃圖。多年來一直為長城奔走的羅哲文被譽為“萬里長城第一人”。

他還曾在2003年,以年近八旬的高齡,參加了對於漢長城遺址、樓蘭古國遺址等的考察團,並穿越了被稱為“死亡之海”的羅布泊。

此外,目前舉國關注的“大運河申遺”,最早也是羅哲文和一些老政協委員倡議的。他還寫過《長城贊》。是一副長聯,對聯對仗工整,他通過寫此文,表達了長城的雄偉氣勢,和中國古代勞動人民的聰明才智以及堅強的毅力。

主持人:我們發現您保護的領域在一點點擴大,從最初的古長城,到後來的古建築。

羅哲文在吳哥窟寺廟前拍攝石階雕刻

主持人:梁思成先生反對拆北京城牆的時候,好像周圍支持他的聲音並不是很多?

羅哲文:我是支持的,公開支持過,但是當時不起作用,好在當時我還可以做點兒工作。那時我也算是全國負責古建築保護的幹部了,我提出過意見,也寫過報告,我認為梁先生的意見是對的。其實當時有些人誤解了他的意思,他當時說的是,北京城要作為一個整體來保護,包括城牆、街道還有其他重要的文物,因為這個就批判他,說他一點也不讓動北京城。其實他不是這個意思,他不是說一點兒不動,他的中心意思是保護古城另建新區,就是建築新的北京。有人批判他說:你這整個城都保護,不就是一點兒也不能動了嗎?我們怎麼生活呀?當時中央有個方針,要變消費城市為生產城市,在北京這個城圈子裡頭,你要搞生產,就要辦工廠,所以在這個方針指導下我們也沒有辦法了。如果當時按照梁思成先生的建議,北京就可能跟巴黎、羅馬一樣,一個新城、一個老城,那樣的話,北京肯定是新城更新,而古城也肯定不會像現在這個樣子。這裡面有一個歷史的根源,當時的認識就是這樣。

主持人:拆城牆的時候您是什麼心情?

羅哲文:遺憾,實在是傷心呀!梁思成先生對北京很有感情,聽說當時他痛哭流涕。城牆不是一下子拆掉的,從1954年開始准許拆城牆,最早拆的是永定門,以後就一個一個慢慢拆,一直到“文化大革命”才拆完,真可惜。