共找到11條詞條名為臨江鎮的結果 展開

臨江鎮

福建省浦城縣臨江鎮

臨江鎮,隸屬於重慶市開州區,地處開州區西南部,東南與南門鎮、長沙鎮接壤,西南與鐵橋鎮、南雅鎮比鄰,西北與中和鎮接壤,東北與竹溪鎮、九龍山鎮相連,距開州區人民政府駐地18千米, 區域總面積123平方千米。 常住人口11913人(第七次全國人口普查)。

南北朝宋時,置新浦縣,於臨江設尉署;1992年10月,撤區,由原臨東鄉、明星鄉、長青鄉、臨江鎮組建臨江鎮。 截至2020年12月,臨江鎮下轄7個社區、22個行政村, 鎮人民政府駐川主街社區。

2019年,臨江鎮實現地區生產總值34.7億元,同比增長18.8%;城鎮居民人均可支配收入36782元,農村居民人均可支配收入19000元。

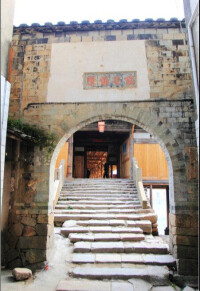

浦城臨江鎮安橋

西魏時,置西流縣,在臨江設丞署。

明末清初,設為臨江市;

清末,為臨江鎮。

1950年4月,為第五區。

1958年10月,改為臨江公社。

1959年4月,臨江公社拆分為九龍、明月、太平、長嶺、臨江、竹溪6公社。

1961年9月,臨江公社析置九龍公社。

1984年4月,由臨江公社改為臨江鄉,臨江區下轄明星鄉、太原鄉、臨東鄉、石碗鄉、竹溪鄉、長青鄉、大海鄉7鄉和臨江鎮1鎮。

1992年10月,撤區,由原臨東鄉、明星鄉、長青鄉、臨江鎮組建臨江鎮。

2005年8月,太原鄉併入臨江鎮。

浦城臨江鎮安橋

境內已發現新石器至戰國遺址23處。漢武帝時,東越王餘善在境內築臨江城。宋至清為清湖裡、仁風裡之地。

民國期間在此先後設過示範鄉、區、鎮。解放後於1950年1月成立臨江鄉政府,隸屬第三區公所。1951年分為臨江、錦城、寨下、樟山4個鄉,共轄16個村。

1952年,臨江成立第三區公所,劃分臨江、錦城、寨下、樟山、上際、山後、源尾、前墩、銀場9個鄉。其後幾經撤併調整,1958年9月成立臨江人民公社,轄16個大隊、144個生產隊。1984年9月改製為鎮,轄16個村委會。

2021年7月,浦城縣第七次全國人口普查分鄉鎮人口情況公報,臨江鎮常住人口11913人。

境內四面環低山,中為河谷盆地,綴以緩丘。最高山峰為井欄村的金山塢,海拔803.8米。永興溪(又名西溪)和山下溪分別從西北和西面入境,在隍山寺交匯,經臨江街貫流東南,流向觀前注入南浦溪。較大的河谷盆地有3塊,總面積12495畝。鎮駐地臨江街距縣城23公里,海拔230米。

屬中亞熱帶季風濕潤氣候,年平均氣溫17.7℃,無霜期245天,年平均降雨量為1780.2毫米。

水資源豐富,歷史上曾利用水資源造壩53座,用以造碓和灌溉。解放后先後建電站12座,電力和縣電網併網,滿足工農業生產和人們生活需要。

油柰

境內資源物產豐富。礦藏有花崗岩分佈在山後、七墩、余元、寨下、源尾、井欄、鐵爐、樟山等村,鐵爐村名疑與古代冶鐵有關。

轄16個村委會:

| 序號 | 名稱 |

| 1 | 水東村 |

| 2 | 水西村 |

| 3 | 新街村 |

| 4 | 石壁村 |

| 5 | 上際村 |

| 6 | 七墩村 |

| 7 | 山後村 |

| 8 | 余元村 |

| 9 | 寨下村 |

| 10 | 井欄村 |

| 11 | 源尾村 |

| 12 | 鐵爐村 |

| 13 | 錦城村 |

| 14 | 樟山村 |

| 15 | 高坑村 |

| 16 | 瓦鋪村 |

王桂孫(黨委書記):主持鎮黨委全面工作。

呂英奇(黨委副書記、鎮長):主持鎮政府全面工作,分管鎮財政、財務審批。

陳榮孫(人大主席):主持人大主席團工作,分管民政、煙葉產業,掛點錦城、石壁村。

徐秀興(黨委副書記):負責政協聯絡組工作,分管黨政辦、農技、農機、獸醫、經管、精神文明、政法、綜治、信訪工作,兼管計生工作,聯繫人大,掛點瓦鋪、樟山、高坑村。

蔣建斌(黨委副書記、組織委員):負責組織工作,分管黨建、統戰、鄉鎮企業、項目開發、安全生產、財稅財貿、環保、勞動保障、統計、工會、婦聯、共青團工作,掛點水東、上際村。

楊國瑞(紀委書記):負責紀委工作,分管檢察、監察、機關效能建設、公路、交通工作,掛點寨下、余元村。

顏興斌(宣傳委員):負責宣傳工作,分管文化、教育、廣電、鎮志編纂、郵政、電信工作,掛點新街、水西村。

江朝富(黨委委員、人武部長):負責人武部工作,分管林業、村鎮建設、城管中隊、國土資源、市場管理工作,掛點源尾村。

曹華亮(統戰委員、副鎮長):負責統戰工作,分管水利、自來水、老齡、關工、老體協工作,兼任文明辦主任,掛點鐵爐村。

許國進(黨委委員、副鎮長):分管計生、衛生、藥品監督工作,掛點七墩、山後村。

季金友(副科級幹部):負責計生協,協管計生工作,掛點井欄村。

張澤芳(副科級幹部):分管保險、科技、科協、技術監督工作。

2005年,據浦城統計局提供資料,該鎮農作物總播種面積88228畝,其中糧食作物播種面積51960畝,總產量19140噸;經濟作物中油料播種面積8279畝,總產量1310噸;蔬菜瓜、果類播種面積18869畝,總產量18038噸;營林生產中幼林撫育出材量2333立方,全部木材量17211立方;畜牧業中當年出欄豬8635頭,家禽100323隻;茶葉採摘面積1960畝,總產量136噸,園林水果採摘面積10592畝,總產量2344噸。

臨江地勢平坦,交通四通八達,是南片7個鄉(鎮)的交通樞紐和商品集散地。

境內文物古迹頗多,旅遊資源豐富,有西漢臨江城遺址,東越王廟舊址,唐朝古剎夕陽寺,大唐故范司空墓誌碑,明朝鎮安橋(臨江橋),明朝錦城橋址,上際村神仙岩,井欄村蝙蝠洞等。