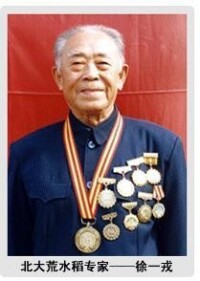

徐一戎

原黑龍江省水稻研究會副主任

徐一戎同志,1924年出生,遼寧北寧人,漢族,無黨派人士。曾任黑龍江省水稻研究會副主任。

徐一戎同志因病於2014年5月13日在哈爾濱逝世,享年91歲。

徐一戎

先後榮獲全國“五一”勞動獎章、全國糧食生產突出貢獻農業科技人員、第四屆中華農業英才獎、全國農業科學技術先進工作者、何梁何利基金科學與技術(區域)創新獎;被省農墾總局黨委授予終身不退休專家榮譽。終身享受國務院特殊津貼。

親身經歷了日本佔領我國東北地區那段罪惡歷史的徐一戎,位卑不舍報國心,畢業后立志攻克寒地水稻栽培禁區。52年來,他先後主持研究國家、部、省及總局級的大、小科研課題二十餘項,其中多項課題填補了省、國家乃至世界有關寒地水稻栽培技術領域上的空白。他的科研生涯大致以1984年為基點分為兩個階段:1984年以前(即在他60歲之前)的第一階段主要從事寒地水稻直播栽培技術的研究;1984年以後(即在他60歲之後)的第二階段主要從事寒地水稻旱育稀植栽培技術的研究,並且在退休之後取得了他一生中最為輝煌的成就。

徐一戎在第一階段的代表性科研課題主要有兩項。一是《寒地直播水稻早熟高產栽培技術》。1974年-1984年,經過10年的潛心研究和反覆試驗,他攻破了寒地直播水稻畝產超千斤技術難關,創造了黑龍江省直播水稻栽培史上的單產最高紀錄。並在國內首次繪製出直播水稻早熟高產長相指標及生育進程模式圖在墾區內外大面積推廣,使墾區水稻面積增加10%,畝產提高3.4%。該項技術獲農墾部當時科研成果的最高獎項二等獎,並被黑龍江省人民政府授予水稻栽培技術推廣獎。二是《寒地直播水稻計劃栽培防禦冷害技術》。1978-1984年,針對困擾寒地水稻生產的低溫冷害問題,徐一戎研究明確了寒地水稻生育界限時期、生育進程指標及長勢長相,在國內首次提出寒地水稻計劃栽培防禦冷害技術,在墾區內外積極推廣應用,取得明顯效果,成為稻農防禦冷害的常規措施。被農牧漁業部授予科技進步二等獎。

徐一戎在第二階段的代表性科研課題主要有三項。一是《寒地水稻旱育稀植“三化”栽培技術》。1985年-1999年,徐一戎在墾區積極推廣從日本引進的水稻旱育稀植栽培技術的同時,針對稻農在實施過程中出現的“旱育不旱,稀植不稀,跑粗走樣”等問題,吸取國內外最新的科技成果,經過十餘年的摸索實踐,綜合組裝形成了一套寒地水稻旱育稀植“三化”栽培技術(旱育秧田規範化、旱育壯苗模式化、本田管理葉齡指標計劃化),進一步規範、充實和提高了旱育稀植技術。1996年該技術在全墾區推廣,並被列入全國豐收計劃項目,1998年獲全國豐收計劃一等獎。此項技術使墾區水稻面積由1985年的38.9萬畝、平均畝產369.7斤,迅速發展到1999年的1029萬畝、平均畝產1005斤,堪稱墾區水稻栽培史上的一次革命。此項技術獲黑龍江省重大科技效益獎(省長特別獎)。二是《寒地水稻優質米生產技術》。為實現水稻生產由產量型向質量效益型轉變,1994年-2000年,徐一戎提出並主持研究這一課題。這項技術是在堅持水稻高產穩產的前提下,集品種、農時、土壤、育苗、密度、施肥、灌溉,以及收穫后的乾燥、貯藏、加工等14個方面為一體的高產優質生產技術,填補了國內空白。到2004年,此項技術已在黑龍江墾區累計推廣面積5362萬畝,水稻優質品種率達到100%,稻穀品質達到國標3級以上,產量增加7%以上。三是《寒地水稻生育葉齡診斷栽培技術》。2001年以來,徐一戎依據自己35年來對葉齡觀察診斷的經驗,對南方著名水稻專家凌啟鴻的葉齡理論進行了充實和發展,增加了活動積溫、葉長等內容,把傳統的種、管、收流程式栽培技術,發展成為葉齡診斷、預測、調控的栽培技術新體系,填補了國內寒地水稻葉齡診斷栽培技術的空白。墾區在2003年開始示範推廣這項技術,到2004年已推廣300餘萬畝,平均畝產達到1200餘斤。同時,徐一戎又以這項技術為核心,應用4種新的水稻理論,開始主持研究《寒地水稻優質高產群體素質標準及調控技術》課題,以拓展水稻提質增長的新空間。

徐一戎從事水稻科研工作52年來,始終以科學的態度、務實的精神和創新的勇氣,致力於科研攻關。他如饑似渴地學習世界上先進的科學技術,堅持自主創新與集成創新相結合,以近乎痴迷的鑽研精神攻克了一道又一道科技難關。在他主持《水稻品種資源利用研究》課題期間,為了能找到適合寒地生產的水稻品種,他走遍了內蒙古、新疆、寧夏等北方省份的所有水稻科研院所,對740份水稻品種材料進行了整理、分類、搞系譜,每年採集分析上萬組數據,反覆進行稻瘟病、抗倒伏性和耐寒性鑒定試驗。徐一戎時刻追蹤水稻科技前沿動態,擅長把國際最先進的水稻栽培技術理論,應用到墾區的實際科研工作中,並大膽創新,反覆實踐。1984年,在黑龍江省引進日本水稻旱育稀植技術期間,他歷經半生研究成功的水稻直播高產栽培技術已突破千斤大關,並經過省里鑒定在墾區內外廣泛推廣。但他認識到,自己的直播技術再好,也無法得到旱育稀植技術可以得到的300度的活動積溫,因此他的直播技術創高產也僅限於在試驗田裡。他以一名科研工作者實事求是的科學態度,忍痛果斷地放棄了自己的直播栽培技術,建議總局領導推廣旱育稀植技術,並苦心研究出了一整套適合墾區種植的旱育稀植“三化”栽培技術。幾十年來,徐一戎共積累了51本筆記、1282張卡片、251本摘錄資料手冊,完成科研專著6本,發表科技論文70餘篇,總計2300多萬字。

徐一戎的寒地水稻栽培技術引起了學術界的廣泛關注。1998年,台北大學農學院的4位教授親自到黑龍江農墾科學院與徐一戎進行學術交流。日本某大學正商討用徐一戎的水稻專著做教材。2003年和2004年,凌啟鴻半信半疑地親自帶領兩位博士生分別對黑龍江墾區南北地域的水稻田進行了現場測產,對寒地水稻平均畝產實現超千斤、面積超千萬畝讚嘆不已。“雜交水稻之父”袁隆平也對徐一戎能在北緯45°以北的高寒地區種出千斤稻而給予高度評價。原本沒有把黑龍江省列入“超級稻”攻關科研項目計劃之內的國家農業部科教司,今年5月份也主動邀請徐一戎參與主持研究這一科研課題。

徐一戎用畢生心血研究出的一系列寒地水稻栽培技術成果,目前已在黑龍江、吉林、遼寧、寧夏、河北、內蒙古、新疆等地廣泛推廣,轉化成了現實生產力,成為農戶致富的“金鑰匙”。由於徐一戎解決了寒地水稻高產的技術難題,使黑龍江墾區打破了幾十年來麥豆一統天下的種植業格局,改造利用了1000多萬畝低洼易澇低產田,實現了種植業結構的戰略性調整,使墾區的水稻種植面積由1984年以前的平均21.6萬畝,發展到現在的近1100萬畝,水稻單產、總產分別由159.7公斤、0.4億公斤,提高到2004年的513.6公斤、52.9億公斤,水稻總產已佔全墾區糧食總產量的56.4%,為國家重要商品糧基地建設提供了有力保障,並使墾區的農業生產走上了高產、穩產、高效的發展軌道。

徐一戎對北大荒水稻的重大貢獻,在於他在抓科研攻關的同時,還用畢生精力致力於水稻栽培技術的推廣和普及工作,實現了科研成果轉化為生產力的零距離的突破。

50多年來,特別是在退休以後,徐一戎每年有三分之一以上的時間,多時高達200多天是在基層度過的。黑龍江省30多個市(縣)、新疆、內蒙古等地、特別是墾區87個水田農場都留下了他的足跡。至今,他已累計為墾區內外的235個單位、35000多位稻農進行過340多次的水稻栽培技術講座。有細心人做過這樣的統計,徐一戎奔走於各地水稻田的路程累計有8萬多公里,相當於繞著地球走了兩圈多,如果把他走稻田池埂的路程加起來,相當於從黑龍江的漠河走到海南三亞。稻農們都說,在一百個吃大米飯的人里,可能有九十九個不知道徐一戎是誰,但一百個種水稻的,肯定會有九十九個認識徐一戎。

徐一戎的技術推廣工作是從零起步的。為讓種慣了大豆、小麥等旱田作物的農民真正弄清楚、學明白水稻栽培技術,他充分利用農閑時間,到墾區各場巡迴舉辦培訓班,不厭其煩地對稻農進行由淺入深、從理論到實踐的技術培訓。他不僅講水稻栽培技術,還給稻農算經濟賬,算投入產出,描繪發展前景。稻農由最初的不認識、不接受發展到如饑似渴、爭先恐後地參加聽講。一年寒冬,徐一戎在八五八農場講課,容納700人的大禮堂擠得滿滿的,從二三十里地外趕來的稻農只得打開窗子,站在冷風刺骨的窗外一邊跺著腳一邊豎著耳朵聽講。徐一戎下場講課,常常是在這個場還沒有講完,那個場就已派人來接他了。他講課的錄音帶和錄相帶,稍不留神就“不翼而飛”。稻農對科學技術的渴求更增添了徐一戎推廣科技知識的動力。他辦公室和家裡的電話對稻農是公開的,一到耕作期就成了熱線,水稻種植戶稱他是“稻醫華佗”,把他看作是“財神”。湯原農場六隊工人李臣,1988年自辦家庭農場,在生產中遇到了一些技術問題,慕名來電向徐一戎求教。徐一戎立即對提出的問題給予了詳細的解答,還寄去了厚厚的技術資料。此後,徐一戎成了這個家庭農場的常年義務技術顧問。李臣家庭農場的水稻平均畝產歷年都較鄰近農場高20%以上,每年增加純收入三四萬元。十幾年來,徐一戎已為上千戶稻農做過技術顧問。

徐一戎在培訓墾區稻農的同時,還不遺餘力地把自己的科研技術傳授給墾區周邊農村的水稻種植戶,帶動了地方鄉鎮水稻產量的大幅度提高。他先後到過黑龍江省半數以上的縣市、鄉鎮為農民講過課,並多次接受新疆、內蒙古等地農業部門發出的授課邀請。徐一戎是位知名的水稻專家,卻無一點名人架子。不論是出差,還是開會,他所住的房間里都常常擠滿了向他求教的農民。有時,在街上,在飯館里,突然就有認出他的農民走上前來向他請教問題,徐一戎卻樂此不疲,不論是誰,他都熱情接待,對所提出的問題都認認真真地予以解答,直到農民滿意。1982年春,蓮江口鎮群英鄉農民前來求援,徐一戎二話沒說,立即登上農民開來的小四輪拖拉機上了路。風大土多,一路上的顛簸,人都要成土人了。下車后,立即在馬路上給農民上起了課,詳細講解水稻栽培技術問題。至今,有90多名農民已成了徐一戎無話不談的老朋友。在樺川縣的農民當中,一提起徐一戎,沒有不認識的,沒有不佩服的。

徐一戎說,自己最好的休息就是在田間,最好的運動就是“走平衡木”(走池埂)。從水稻浸種、育苗、插秧一直到灌漿、抽穗、收割,在水稻從春到秋的整個生產過程中,哪裡的水稻出現了問題,他就在哪裡;哪裡的稻農需要他,他就在哪裡。1994年夏天,當時年已70歲高齡的徐一戎冒著酷暑到牡丹江分局的13個水稻農場檢查水稻栽培質量。他每到一處稻田,都沿著池埂走進去很遠。同行的小夥子都跟不上他了,對他說:“徐老師,在稻田地邊上看一眼就行了吧,裡面都是一樣的。”徐一戎卻說:“那可不一樣。你們看著長相都差不多,但每一塊田的播期、土壤條件、施肥量等等都會略有不同,水稻產量自然會有所差別。我看著秧苗的長勢,就可以判斷它的產量。”那一次,徐一戎每天走五六個生產隊,連續16天,平均每天行走800多公里,整個行程里程為1.3萬餘公里,同行人稱此行是“水稻質量萬里行”。回到家裡,徐一戎臉被曬得黑黑的,體重也下降了10多斤,整個人瘦了一圈。

近年來,許多農場領導和稻農都擔心徐一戎年齡大了,常下稻田地身體吃不消,不忍心求教他。而徐一戎卻十分焦急,一次,他甚至跟某個農場的領導說:“我可以跟你們簽字畫押,如身體在下場時出現任何意外情況,完全由我自己負責。你們要是真想讓我長壽,就多讓我到稻田裡去幾趟吧。”2003年,國家發生“非典”期間,由於不能外出,徐一戎急得常常在屋子裡打轉轉兒。好在經常有農民打電話向他諮詢有關技術問題,多時每天能接到100多個電話,噪子都講啞了的他卻十分高興。“非典”禁令剛解除的第二天,他就像出籠的鳥一樣,急忙“飛”到田間去了。今年以來,徐一戎的右腿膝蓋有些毛病,蹲下去后自己就站不起來,得別人扶一把。而他仍然堅持到田間去,每次到田間都需要蹲下十幾次甚至幾十次,但他從來沒說過歇一會兒的話,別人也從來看不出他有累的感覺。他的學生說:“徐老師不敢說累,怕別人以後不再讓他下稻田了。”直到現在,稻農在稻田池埂上依然能經常看到他年已82歲,步履矯健的身影。

長期與農民在一起,使徐一戎對農民的感情日益濃厚。他到基層察看稻田時,每當看到農民地里的秧苗不好時,心情就格外沉重。對於由於技術人員沒有盡職而造成的問題,他更是極為氣憤。一次,他到一個農場,看到在一棟育秧大棚里,由於沒有浸種致使秧苗沒有長出來,他當即建議農場把這個技術員免了職。他說:“這是農民的活命苗,怎麼如此不負責任呢?”七星農場稻農張景會,原來在綏化地區種水稻,懂得一些種稻技術,但產量就是上不去。徐一戎查看后,指出是技術操作沒有達到標準。經過徐一戎的規範化培訓和現場指導,他的種稻技術水平迅速提高,現在他家種了600畝水稻,平均畝產高達1200斤,年收入20多萬元,成了遠近聞名的種稻大王。徐一戎常說:“我每去過一塊地,只要能指導農戶多打一粒糧,我就滿足了。”“水稻三化碩高產,思源不忘奠基人”這句話代表了廣大稻農的共同心聲。

為讓廣大稻農能自學到栽培技術,永續受益,徐一戎起五更、爬半夜,投入了大量的心血,獨自或與他人合作編寫出版了《水稻栽培必讀》、《寒地稻作》、《水稻優質生產技術與研究》、《水稻生育診斷與高產栽培》、《北方農墾稻作新技術》等14部書籍。他利用兩年時間精心編寫的《寒地水稻旱育稀植三化栽培圖歷》一書,圖文並茂,通俗易看、易懂、易做,規範了寒地水稻旱育稀植技術的關鍵操作要點,受到農民的廣泛好評。這本書先後被5次印刷,發行15萬冊,除墾區稻農人手一冊外,還被省內市(縣)、新疆、吉林、內蒙古等地的農民爭相搶購,成為國家農業出版社最暢銷的一本實用技術書。2005年,在省農墾總局的大力支持下,徐一戎將他歷經幾十年研究成功的科技成果《寒地水稻生育葉齡診斷栽培技術流程》製作成一幅簡明的掛圖,印刷八萬張免費發給墾區的水稻種植戶。他還隨時把自己研究出來的科技成果製作成錄音帶和錄像帶,在墾區、省和中央廣播、電視台廣泛播放。在徐一戎等科技人員的共同努力下,黑龍江墾區大多數的水稻種植戶都掌握了科學種植方法,水稻畝產連年創新高,有些地塊畝產高達1400多斤,極大地調動了廣大職工群眾種植水稻的積極性。

徐一戎是一位出色的科學家,更是一位推動黑龍江墾區種植業實現劃時代變革的實踐家和先行者,是始終衝鋒在科技前沿陣地上的堅強勇士。他忠誠地服務於黑龍江農墾總局黨委的戰略決策,思想脈搏緊隨墾區的發展需要而跳動,在北大荒轟轟烈烈的種植業結構調整的革命浪潮中,奉獻了自己全部的智慧、血汗和赤誠。他奉獻給北大荒的不僅僅是讓北大荒人受益無窮的寒地水稻高產優質栽培技術,還奉獻了一筆讓北大荒人受益無窮的寶貴精神財富。

徐一戎把一名科學家對祖國、對北大荒、對稻農的博大之愛全部融入到了水稻事業的發展之中。在黑龍江墾區以麥豆為主的種植業連年被洪澇、冷害、乾旱等自然災害困擾,墾區經濟發展徘徊不前的時候,徐一戎成了墾區推行“以稻治澇”戰略,實現種植業歷史性革命和建設國家百億斤商品糧基地的技術上的堅強後盾。他以敢於否定自己的科學態度和寬闊胸襟,放棄了自己歷經30年研究成功並在墾區廣泛推行的寒地水稻直播高產栽培技術,堅定地支持總局黨委推廣的旱育稀植技術,並在花甲之年後開始了新的科研征程,實現了墾區水稻種植史上從量到質的歷史性跨越。在水稻發展的關鍵時期,他提出了制約水稻持續發展的技術人才缺乏這個瓶頸問題,並從零起步,與同事共同為墾區培養了2000多名水稻科技人員和3萬多名骨幹稻農。在大學課堂上、在田邊地頭、在稻農的餐桌上,他不知疲倦地一遍遍算著“1畝稻田等於2畝旱田的產量,4畝旱田的效益”的經濟賬,一遍遍講他苦心研究的旱育稀植“三化栽培”操作技術的要點。他把墾區的所有稻田當作是自家的稻田,把所有稻農視作自己的親人,為了他們,他生命不息,奮鬥不止,活到老,學到老,年過八旬,仍然奔波在稻田池埂上,足跡踏遍了墾區所有的水稻農場和周邊市縣,他以自己的人格魅力換來了墾區千萬畝飄香的稻田和稻農萬座糧倉、豐收過後的幸福笑容。

徐一戎深深地愛著水稻,視水稻如生命,離開水稻,他的生命就會枯萎。52年來,無論身處逆境還是順境,唯一支撐著他的精神支柱就是水稻。為了水稻,他忍受著在1957年至1972年被錯劃為“右派和歷史反革命”的種種打擊,矢志不渝,鬥志不減,一有機會就鑽進水稻試驗地去觀察、去記錄。白天剛剛接受完造反派在他脖子上掛滿了翻譯手稿的批判,晚上他依然拿著外文資料在翻譯;為了水稻,他承受著被打成“右派”后,被多次轉移,而後妻子女兒無法找到他,使他在長達22年的歲月中沒有親情和愛情的痛苦,在他被造反派“遣返”回原籍“改造”時,已經一無所有的他提出的唯一要求就是去一個種水稻的地方,在當地農民水稻產量日益增高的幸福中,他又感受到了自身的價值。幾十年來,徐一戎的生命已與水稻融為一體,在他的日記中每天都記錄著大到國家政策,小到氣溫、濕度等跟水稻有關的一切消息,他的喜怒哀樂也總是隨著這些消息的變化而變化。水稻長勢好了,他喜形於色,說話滔滔不絕,像一個天真的孩子;水稻受災了,他悶悶不樂,一天無語,一根接一根的抽煙;墾區水稻面積、產量“雙超千”了,他興奮得睡不著覺。現已82歲高齡的他,幾天不下田,心裡就空落落的,有事實在是走不開的時候,他就叫同事捎幾顆水稻來放在他的辦公室里養著。他說,只要看到水稻,他就會忘記人間的一切煩惱。

1989年,徐一戎到了退休的年齡,本來應該頤養天年的他卻把這一年當成人生的起點,他把開創新的事業的過程看作是延長自己的生命。他更加繁忙起來,把每年的時間分成三部分:100多天到各農場去講課推廣技術、檢查水稻質量;100多天在水稻實驗田裡做現場科研;100多天在辦公室里進行理論研究,撰寫科研著作。由於徐一戎對墾區水稻事業的卓著貢獻,1997年,在黑龍江墾區科技大會上,徐一戎被總局授予“終身不退休研究員”。聽到這一消息后,他興奮得幾乎一夜沒有合眼。他高興地不是得到了這份榮譽,而是得到了一個他可以與水稻、與稻農終生相伴的機會。他認為,他之所以能在古稀之年再次取得事業上的輝煌成就,都是因為有了這個機會。

徐一戎倍加珍惜組織給他的這個機會,他常對老伴說:“我年齡越來越大了,在自己儘力工作的同時,得抓緊時間培養年青人,萬一哪天我不行了,但只要咱北大荒的水稻事業後繼有人,我死也瞑目了。”他除了經常到黑龍江八一農墾大學、黑龍江農墾管理幹部學院等高等院校講課,還親自帶著學生,毫不保留地把畢生心血都傳授給了北大荒的下一代科技工作者。他每次主持科研課題,都主動讓他的學生參與。為了讓他的學生們多掌握一些國際前沿的科技知識,多年來,徐一戎下班回到家后,就直接鑽進書房,有時連飯都顧不上吃,通宵達旦地翻譯外文技術資料,以供他的學生研究。就連唯一一次去日本考察水稻栽培技術的機會也讓給了學生。孫作釗,年青時就給徐一戎當學徒,徐一戎從生活上關心他,業務上嚴格要求他,積極支持鼓勵他報考函大,甚至連函大的作業都給他認真修改。目前孫作釗已成為當地有名的“水稻專家”。至今,徐一戎已帶出了上百名水稻科研戰線上的專家。他在教學生科技知識的同時,還教他的學生如何做人,如何愛民。一次,他過去的一個學生、某農場副場長感到發展水稻壓力太大,在到他家拜年時,求他寫個證明說農場貧水不適合種水稻。他聽后很生氣,說:“沒有不能種水稻的地,怕就怕思想上貧水。你們做領導的思想不轉變,農民就會跟著一輩子受窮。”這名學生聽后很受教育,回去后很快將水稻生產發展上去了。

除了水稻事業,徐一戎一生別無所求,也從來不向組織或單位提出任何物質上的要求。1989年以來,徐一戎下基層的時間更多了,但他從來不向單位要公車,而是搭乘單位下基層或基層來辦事的方便車,不管是吉普車,還是小四輪車。他下基層講課、指導完全是無償的,也從不在單位報銷差旅費,幾十年來,他不光是少收入了30餘萬元的講課費和出差補助,還常常自己掏錢招待登門向他求教的農民朋友。徐一戎十分關注世界前沿的水稻技術,但他卻從不捨得向單位提出訂閱一份僅幾千元的外文資料,而是四處托出國的朋友幫他購買。按規定,徐一戎的醫療費用可以實報實銷。但他有病,卻從不使用貴葯,醫院有20元錢的葯,他就決不會同意用100元錢的葯。單位獎勵給他一部手機,並給報銷通話費用,但他一年只用了6次。1989年徐一戎退休后,單位隨即返聘了他。但他每月的返聘金只有50元,後來漲到60元。加上退休金,他的月收入總額也只有1700多元。這期間,有很多地方都爭著高薪聘請他,年薪至少都在5萬元以上,一次,一個農場開出了年薪17萬元的高價,並答應給他買一套上百平方米的高檔住宅。有人算過一筆賬,如果徐一戎退休後接受外界的聘請,按最低的年薪5萬元計算,17年就是85萬元,這還不包括他每年可以正常得到的2萬多元的退休金。對這些,徐一戎一直無動於衷,他說:“就是後面再給加一個零,我也決不會動心的。17萬元年薪和每月60元的返聘費之間確實是天壤之別。但我想服務的不是一個場的水稻,而是整個墾區的水稻,我的科研成果是屬於全省乃至全國可以應用這些技術的稻農。金錢不會讓我感到幸福,只有稻農幸福了,我才會幸福。”

徐一戎不是不需要錢,他的生活條件簡單的已經不能再簡單了,而他卻說,他對物質的需求越少,快樂就越大。在他家僅有57平方米的80年代初建起的居室里,擺放的還是他1979年與現在的妻子結婚時的磨掉了漆的傢具和一台單桶的荷花牌洗衣機。不足8平方米的書房裡,擺放的全是有關水稻方面的書籍。一支只有七角錢的圓珠筆,徐一戎已使用了30多年。幾套老式的衣服,他也穿了十幾年。直到現在,他還時常穿著那條打著一塊小補丁的灰色粗布褲子。徐一戎對物質追求的很少,對榮譽卻看得“很重”。在他家不足16平方米的客廳里,有一個舊式的四方柜子,裡面擺放著幾十枚大小不一的獎章和各種獎狀、證書。其中,那枚“全國五一勞動獎章”是1998年他74歲時獲得的,是全國獲得這個獎勵的最高齡者,曾受到江澤民同志的接見。徐一戎說:“我之所以把這些榮譽看得很重,是因為我每看一次這些獎章,心裡就會感到一陣內疚和不安。我只做了一個科技工作者應該做的工作,而國家和人民卻給了我這麼些榮譽。這些獎章是促使我更加努力工作的不竭動力。”

2003年,在黑龍江農墾總局黨委專門為徐一戎舉行的八十壽辰慶典儀式上,徐一戎飽含深情的話語贏來了持久不息的掌聲。他說:“對我來說,80歲不算老,我要把它作為人生新的起點,不斷學習新知識,堅持深入生產一線,繼續為墾區水稻的提質增效,為稻農的小康生活做出新的貢獻。”

2009年,徐一戎與結髮妻子再度結婚。當年失散后,妻子12年沒有找到他,後來,雙方都組建了自己的家庭。近年來,雙方的配偶相繼去世,在女兒的撮合下,一個被動蕩年代擊碎的家庭,破鏡重圓。讓我們祝福徐老。