馬伯里訴麥迪遜案

馬伯里訴麥迪遜案

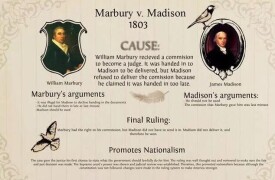

馬伯里訴麥迪遜案,此案發生於1803年。

該案起因是美國第二任總統約翰·亞當斯在其任期(1797年-1801年)的最後一天(即1801年3月3日)午夜,突擊任命了42位治安法官,但因疏忽和忙亂有17份委任令在國務卿約翰·馬歇爾(同時兼任首席大法官)卸任之前沒能及時發送出去;繼任的總統托馬斯·傑斐遜讓國務卿詹姆斯·麥迪遜將這17份委任狀統統扣發。威廉·馬伯里即是被亞當斯總統提名、參議院批准任命為治安法官,而沒有得到委任狀的17人之一。馬伯里等3人在久等委任狀不到、並得知是為麥迪遜扣發之後,向美國聯邦最高法院提起訴訟。審理該案的法官約翰·馬歇爾,運用高超的法律技巧和智慧,判決該案中所援引的《1789年司法條例》第13條因違憲而被無效,從而解決了此案。

從此美國確立了普通法院違憲審查制。最高法院確立了有權解釋憲法、裁定政府行為和國會立法行為是否違憲的制度,對美國的政治制度產生了重大而深遠的影響。

威廉·馬伯里

經過六年的反對英國的獨立戰爭,美國終於在1783年贏得了獨立。美國人雖然趕走了殖民地的英國軍隊和總督,但卻繼承和發揚了英國法治傳統的合理部分。1787年9月,經聯邦制憲會議制定通過,人類歷史上第一部成文憲法在美國費城(Philadelphia)誕生。但是,美利堅合眾國的正式建立卻是在聯邦憲法被各州批准之後。美國憲法於1787年9月17日由聯邦制憲會議表決通過。1788年6月21日New Hampshire批准憲法之後,憲法已被四分之三州(九個州)批准,但實際上,當維吉尼亞和紐約兩個重要的大州於1788年6月25日和1788年7月26日批准憲法之後,聯邦憲法才算被正式批准。1789年3月4日聯邦政府宣告成立,憲法正式生效。聯邦成立之後,南卡羅來納州於1789年11月21日批准憲法,Rhode Island於1790年5月29日批准憲法。獨立戰爭時期的大陸軍總司令喬治·華盛頓(George Washington)將軍於1789年4月6日被推選為第一任美國總統。

在歷屆美國總統之中,華盛頓是唯一一位“無黨派人士”。政黨制度已成為美國憲政體制中的一個重要組成部分,但作為國家根本大法的美國憲法及其修正案並無隻言片語提及政黨制度。當時大多數的制憲先賢都認為,政黨實質上就是結黨營私、惡性競爭的代名詞。華盛頓在任期間,內閣中國務卿托馬斯·傑弗遜(Thomas Jefferson)和財政部長亞歷山大·漢密爾頓(Alexander Hamilton)兩人政見相左,逐漸形成了勾心鬥角的兩個派系。華盛頓對此深惡痛絕。當了兩屆總統之後,華盛頓謝絕政界人士和國民的再三挽留,放棄了唾手可得的終身總統寶座,告老還鄉。1796年離任時,華盛頓發表了著名的《告別詞》,他語重心長地警告國民:“黨派終將成為狡猾奸詐、野心勃勃、毫無原則的人顛覆人民權力的政治工具。”

警告歸警告,現實歸現實。德高望重的老總統回老家種地后,美國政壇中的兩大政黨終於正式形成。擁護漢密爾頓的一派正式組成了聯邦黨(Federalist party),擁護傑弗遜的一派自稱為民主共和黨(Democratic-republican party,該黨是1828年成立的美國民主黨的前身,與1854年成立的美國共和黨沒有關係)。大體而言,聯邦黨人主張加強聯邦政府的權力,反對激進的法國大革命;而民主共和黨人則主張維護各州的自主地位,對外同情法國大革命。

美國憲法雖然將聯邦許可權明文列舉於憲法,將未列舉的權力歸屬於各州,但是,由於這部憲法相當簡練,解釋的彈性很大,因此,誰擁有對憲法的解釋權,誰就可以在政治鬥爭中處於有利的地位。

18世紀末19世紀初,美國的政黨制度和選舉政治還很不成熟,總統和副總統混在一起選舉,獲得選舉人票最多者成為總統,其次為副總統。於是,繼華盛頓之後,開國元勛、聯邦黨人約翰·亞當斯(John Adams)當選為第二任美國總統,而民主共和黨人托馬斯·傑弗遜則成為他的副總統。在其第一屆任期即將期滿的1800年7月,亞當斯任命年僅45歲的聯邦黨人約翰·馬歇爾(John Marshall)出任國務卿,他自己則集中精力投入競選,爭取連任總統。

馬歇爾來自南方的維吉尼亞州,與傑弗遜、詹姆斯等民主共和黨人有同鄉之誼,並成長於大致相同的人文環境和傳統之中,接受類似的古典教育,同屬於當地的紳士階層,一起投身於反英獨立戰爭。但是,他們雖然志同,道卻不合。作為維吉尼亞最成功的律師之一,馬歇爾懷疑平民政治,認為傑弗遜過於執著各州的權力。馬歇爾既不是詹姆斯那樣知識淵博、思想深刻的制憲領袖,也不是傑弗遜那樣才華橫溢、百科全書式的全才,但他經歷廣泛,政治經驗豐富,思維敏銳,洞察力極強,尤其擅長從複雜的案情中迅速抓住問題的要害。

與華盛頓、傑弗遜、詹姆斯、亞當斯等開國元勛和制憲先賢不同,約翰·馬歇爾屬於美國的“第二代領導人”。獨立戰爭期間,年輕的馬歇爾曾在華盛頓指揮的大陸軍中擔任軍銜為上尉的副軍法官(deputy judge advocate)戰爭初期,馬歇爾目睹了大陸軍中各邦民兵建制龐雜、各行其是、缺槍短糧、指揮混亂、潰不成軍的困難局面,他深深地體會到建立一個強大而統一的聯邦權威對於美國未來的強大和發展具有至關重要的意義。20餘年後,馬歇爾出任聯邦最高法院首席大法官,極力維護聯邦至上的憲政原則,顯然與他當年的軍旅經歷有直接關係。(馬歇爾曾回憶說:“我作為一個維吉尼亞人參加獨立革命,鬧完革命變成了一個美國人”。)獨立戰爭后,馬歇爾先後干過執業律師以及州議員、聯邦外交特使、聯邦眾議員等職務,在法律事務以及政府行政和立法部門積累了非常而全面的經驗,這是他後來能夠成為一位偉大的大法官的重要因素。

1800年美國總統選舉是美國憲政史上極其重要的一頁,其歷史意義和深遠影響遠遠超過了二百年之後戈爾與布希之間的選舉大戰。在這次總統選舉中,由於聯邦黨人內訌突起,亞當斯總統敗給了民主共和黨候選人傑弗遜。在同時舉行的國會選舉中聯邦黨也是一敗塗地。這樣,聯邦黨不但失去了總統的寶座,同時也失去了國會的控制權。在此背景下,美國的憲政體制第一次面臨著嚴峻的考驗:國家最高權力能否根據憲法程序以非暴力的形式在不同黨派之間和平交接,關係到新生的美利堅合眾國的生死存亡。還好,大權在握的聯邦黨人以國家利益為重,沒有舞刀弄槍、拒絕交權,而是採取了“合法鬥爭”的手段。他們利用憲法賦予總統的任命聯邦法官的權力,極力爭取控制不受選舉直接影響的聯邦司法部門,藉以維持聯邦黨人在美國政治生活中的地位和影響,以求捲土重來。

1801年1月20日,亞當斯總統任命國務卿約翰·馬歇爾出任最高法院首席大法官。參議院批准后,馬歇爾於2月4日正式到職赴任,但他仍然代理國務卿職務,只是不領國務卿的薪俸。這種狀況一直持續到1801年3月3日亞當斯總統任期屆滿為止。接著,趁新總統上台和新國會召開之前,國會中的聯邦黨人於1801年2月13日通過了《1801年司法條例》(“the Judiciary act of 1801”),該條例將最高法院大法官的法定人數從六名減為五名,以防止出現判決僵持的局面。但實際上,由於這項規定將從任何一位現職大法官退休或病故后才開始正式生效,所以其目的之一顯然是想減少傑弗遜總統提名民主共和黨人出任大法官的機會。同時,它還將聯邦巡迴法院由根據《1789年司法條例》(“the Judiciary act of 1789”)規定的三個增至六個,由此增加了16個聯邦巡迴法官的職位。這樣,即將下台的“跛鴨總統”亞當斯在卸任之前可以藉機安排更多的聯邦黨人進入聯邦司法部門。兩個星期之後,聯邦黨人控制的國會又通過了《哥倫比亞特區組織法》(“the Organic act for the district of Columbia”),正式建立首都華盛頓特區市,並授權亞當斯總統任命特區內42名治安法官(Justice of the peace),任期5年。1801年3月2日,亞當斯總統提名清一色的聯邦黨人出任治安法官,威廉·馬伯里身列任命名單之中。第二天,即亞當斯總統卸任的當天(1801年3月3日)夜裡,即將換屆的參議院匆匆忙忙地批准了對42位治安法官的任命。後人把這批法官挖苦為午夜法官(midnight judges又譯星夜法官)。

按照規定,所有治安法官的委任狀應由總統簽署、國務院蓋印之後送出才能正式生效。當時正是新舊總統交接之際,約翰·馬歇爾一面要向新國務卿交接,一面又要準備以首席大法官的身份主持新總統的宣誓就職儀式,忙得一塌糊塗、暈頭轉向,結果因疏忽和忙亂,竟然還有十七份委任令在馬歇爾卸任之前沒能及時發送出去(馬歇爾在給其弟的信中承認:“我擔心種種責怪將會歸咎於我”,“由於極度忙亂和瓦格納先生[馬歇爾在國務院的助手]不在”致使已經簽字和蓋章的法官委任狀未能及時送出),而馬伯里恰好身列這撥倒霉蛋之中。

對於聯邦黨人在權力交接前夜大搞以黨劃線、“突擊提干”的損招兒,新上任的民主共和黨總統傑弗遜早已深感不滿。當聽說有一些聯邦黨人法官委任狀滯留在國務院之後,他立刻命令新任國務卿詹姆斯·麥迪遜扣押了這批委任狀,並示意麥迪遜將它們“如同辦公室的廢紙、垃圾一樣處理掉”。

接著,針對聯邦黨人國會在換屆前夜的立法,民主共和黨人控制的新國會針鋒相對,以牙還牙,於1802年3月8日通過了《1802年司法條例》(judiciary act of 1802),廢除了《1801年司法條例》中增設聯邦巡迴法院的規定,砸了16位新任聯邦法官的飯碗。

不過,新國會並沒有撤銷任命42名治安法官的《哥倫比亞特區組織法》。為了防止聯邦黨人控制的最高法院挑戰新國會通過的法案,國會採取重新安排最高法院開庭日期的辦法,改一年兩次開庭為一次開庭,使最高法院從1801年12月到1803年2月期間暫時關閉,時間長達14個月之久。當最高法院再次開庭時,已經是1803年2月了。

馬伯里雖然家財萬貫,但對治安法官這個七品芝麻官卻情有獨鍾,就這樣不明不白地丟失了法官職位,他覺得實在是太冤,非要討個說法不可。於是,馬伯里拉上另外三位同病相憐的難兄難弟,聘請曾任亞當斯總統內閣總檢察長(attorney general,總檢察長一般譯為司法部長。這個職位雖然是1789年建立的,但當時只是一個非全職的內閣職位,直到威廉·懷特任職期間才成為全職位置——即使這樣他仍然是光桿兒司令一個,因為司法部[Justice department]要到1870年才建立,只有到這時才可以稱司法部長)的查爾斯·李(Charles Lee)為律師,一張狀紙把國務卿麥迪遜告到了最高法院。他們要求最高法院下達執行令(原文為拉丁文writ of mandamus,也譯訓令狀,在英美普通法中指有管轄權的法官對下級法院、政府官員、機構、法人或個人下達的要求其履行法定職責行為的命令),命令麥迪遜按法律程序交出委任狀,以便自己能走馬上任。控方律師起訴的根據源自《1789年司法條例》(the judiciary act of 1789)第13條d條中的規定:聯邦最高法院在法律原則和慣例保證的案件中,有權向任何在合眾國的權威下被任命的法庭或公職官員(persons holding office)下達執行令狀。

麥迪遜一看對手來頭不小,便來了個兵來將擋、旗鼓相當,請傑弗遜總統內閣總檢察長萊維·林肯(Levi Lincoln)出任自己的辯護律師。這位林肯先生真不愧是現職總檢察長,辦案派頭十足,接了案子以後竟然連法院都懶得去,只是寫了一份書面爭辯送交最高法院,聲稱馬伯里訴麥迪遜(Marbury v. Madison)案是一個涉及黨派權力鬥爭的政治問題,跟法律壓根兒就不沾邊,最高法院管不著這種根本就扯不清楚的黨派鬥爭。

接到控方律師的起訴狀和辯方律師寄來的書面爭辯后,馬歇爾大法官以最高法院的名義致函國務卿麥迪遜,要求他解釋扣押委任狀的原因。誰料想,麥迪遜對馬歇爾的信函根本就不予理睬。在當時的法律和歷史環境下,麥迪遜這種目中無人、無法無天的行為是件稀鬆平常的事,因為聯邦最高法院當時實在是一個缺乏權威的司法機構。制憲先賢漢密爾頓(Alexander Hamilton)曾評論說:“司法部門既無軍權,又無財權,不能支配社會力量與財富,不能採取任何主動行動”,是“分立的三權中最弱的一個”。1789年生效的美國憲法雖然規定了行政、立法、司法三權分立和制衡的格局,但這部憲法以及後來增添的憲法修正案,對於憲法最終解釋權的歸屬問題從未做出任何明確規定。這部憲法沒有賦予最高法院向最高行政當局和國家立法機構指手畫腳、發號施令的特權,更別提強令總統、國務卿以及國會服從最高法院的判決了。

從憲政理論角度看,按照歐洲思想家洛克(John Locke)、孟德斯鳩(Charles Louis de Secondat Moutedquieu)、盧梭關於限權政府、分權制衡、主權在民的憲法和制度設計原則,行政權、立法權和司法權的職能和許可權應當嚴格區分,相互獨立,彼此之間“井水不犯河水”。另外,在分立的三權之中,如果一定要判定哪一權處於更優越的地位,那顯然應是擁有民意基礎的立法權,無論如何也輪不到非民選的司法部門佔據至高無上、一錘定音的權威地位。

這樣,馬伯里訴麥迪遜一案實際上使馬歇爾大法官陷入了一種左右為難、必輸無疑的兩難困境。他當然可以正式簽發一項執行令,命令麥迪遜按照法律程序發出委任狀。但麥迪遜有總統兼美軍總司令傑弗遜撐腰,他完全可能對最高法院下達的執行令置若罔聞。既無錢又無劍的最高法院若向麥迪遜國務卿強行發號施令卻又被置之不理,只會讓世人笑掉大牙,進一步削弱最高法院的司法權威。可是,如果馬歇爾拒絕馬伯里合理的訴訟要求,那就等於主動認輸,承認最高法院缺乏權威,無法挑戰行政部門高官目無法紀的舉動,不僅愧對同一陣營中的聯邦黨人戰友,而且使最高法院顏面掃地。

審,還是不審,成為一個令馬歇爾極為頭疼的大難題。經過半個多月的苦思冥想,他終於琢磨出了一個兩全其美的絕妙判決,令後人拍案稱奇,讚不絕口。馬歇爾的判決既表現出司法部門的獨有權威,又避免與行政當局和國會迎頭相撞、直接衝突,為確立司法審查(Judicial review)這個分權與制衡體制中的重要權力奠定了基石。

1803年2月24日,最高法官以4比0的票數(William Cushing 威廉·庫欣、與Alfred Moore大法官自行迴避)對馬伯里訴麥迪遜案作出裁決。首席大法官馬歇爾主持宣布了法院判決書。

馬歇爾在判決中首先提出了三個問題:第一,申訴人馬伯里是否有權利得到他所要求的委任狀?第二,如果申訴人有這個權利,而且這一權利受到侵犯時,政府是否應該為他提供法律救濟?第三,如果政府應該為申訴人提供法律救濟,是否是該由最高法院來下達執行令,要求國務卿麥迪遜將委任狀派發給馬伯里?

對於第一個問題,馬歇爾指出:“本院認為,委任狀一經總統簽署,任命即為作出;一經國務卿加蓋合眾國國璽,委任狀即為完成”。“既然馬伯里先生的委任狀已由由總統簽署,並且由國務卿加蓋了國璽,那麼,他就已經被任命了;因為創設該職位的法律賦予該官員任職5年,不受行政機關干預的權利,所以,這項任命是不可撤銷的,而且賦予該官員各項法律上的權利,受到國家法律的保護”。馬歇爾的結論是:“拒發他的委任狀,在本法院看來不是法律所授權的行為,而是侵犯了所賦予的法律權利”。所以,馬伯里案是一個法律問題,不是政治問題。

對於第二個問題,馬歇爾的回答也是肯定的。他論證說:“每一個人受到侵害時都有權要求法律的保護,政府的一個首要責任就是提供這種保護。合眾國政府被宣稱為法治政府,而非人治政府。如果它的法律對於侵犯所賦予的法律權利不提供救濟,它當然就不值得這個高尚的稱號。”馬歇爾甚至上綱上線說:“如果要除去我們國家法律制度的這個恥辱,就必須從本案的特殊性上做起”。

那麼,按照這個思路和邏輯繼續推論下去的話,在回答第三個問題時馬歇爾似乎理所當然地就該宣布應由最高法院向國務卿麥迪遜下達強制執行令,讓馬伯里官復原職、走馬上任。可是,馬歇爾在此突然一轉,他引證憲法第3條第2款說:“涉及大使、其他使節和領事以及以州為一方當事人的一切案件,最高法院具有原始管轄權(original jurisdiction)。對上述以外的所有其他案件,最高法院具有上訴管轄權。”

如果把馬歇爾的上述引證換成一句通俗易懂、直截了當的大白話,那就是說,馬伯里訴麥迪遜案的當事人既非外國使節,也不是州政府的代表,所以最高法院對這類小民告官府的案子沒有初審權。馬伯里告狀告錯地兒了。按照憲法規定的管轄許可權,馬伯里應當去聯邦地方法院去控告麥迪遜。如果此案最終從地方法院逐級上訴到最高法院,那時最高法院才有權開庭審理。

可是,富商馬伯里高薪聘請的律師、前任聯邦總檢察長查爾斯·李並非不懂訴訟程序的外行,他之所以一開始就把馬伯里的起訴狀直接遞到了聯邦最高法院,依據的是國會1789年9月通過的《1789年司法條例》第13條。

針對這個問題,馬歇爾解釋說:《1789年司法條例》第13條是與憲法相互衝突的,因為它在規定最高法院有權向政府官員發出執行令時,實際上是擴大了憲法明文規定的最高法院司法管轄許可權。如果最高法院執行《1789年司法條例》第13條,那就等於公開承認國會可以任意擴大憲法明確授予最高法院的權力。

馬歇爾認為,此案的關鍵性問題在於“是由憲法控制任何與其不符的立法,還是立法機構可以通過一項尋常法律來改變憲法。在這兩種選擇之間沒有中間道路。憲法或者是至高無上、不能被普通方式改變的法律,或者它與普通法律處於同一水準,可以當立法機構高興時被改變。如果是前者,那麼與憲法相互衝突的立法法案就不是法律;如果是後者,那麼成文憲法就成為人們的荒謬企圖,被用來限制一種本質上不可限制的權力。”話說到此,憲法的神聖性已呼之欲出。

接著,馬歇爾趁熱打鐵拋出了最後的殺手鐧。他斬釘截鐵地指出:“憲法構成國家的根本法和最高的法律”,“違反憲法的法律是無效的”,“斷定什麼是法律顯然是司法部門的職權和責任”。如果法官不承擔起維護憲法的責任,就違背了立法機構所規定的就職宣誓,“規定或從事這種宣誓也同樣成為犯罪。”

據此,馬歇爾正式宣布:《1789年司法條例》第13條因違憲而被取消。這是美國最高法院歷史上第一次宣布聯邦法律違憲。

馬伯里若要從基層法院一級一級地上訴到最高法院,耗時太久,他只好撤回了起訴。

從表面上看,聯邦黨人馬伯里沒當成法官,麥迪遜國務卿也沒送出扣押的法官委任令,馬歇爾似乎輸了這個官司。但實際上,馬歇爾是此案真正的大贏家。

首先,馬歇爾通過此案向國家立法機構國會宣布:不僅憲法高於一切法律,而且判定法律本身是否符合憲法這個至關重要的權力也與立法部門無關。換句話說,立法機構不得隨意立法,只有最高法院才是一切與法律有關問題的最終仲裁者。

其次,馬歇爾通過此案向國家最高行政部門宣布:憲法的最終解釋權屬於司法部門。因此,司法部門有權判定行政當局的行為和行政命令是否違憲,有權對行政當局的違憲行為和命令予以制裁。這樣,雖然憲法規定任何法律都應由國會和總統決定和通過,但最高法院擁有解釋法律的最終權力,有權判定法律是否違憲。而最高法院的裁決一經做出即成為終審裁決和憲法慣例,政府各部門和各州必須遵守。所以,最高法院不僅擁有了司法審查權,而且在某種意義上擁有了“最終立法權”。美國學者梅森(Alpheus T. Mason)認為,與英國王權相比,美國最高法院不僅僅是權威的象徵,而且手握實權,“它能使國會、總統、州長以及立法者俯首就範”。

馬歇爾的高明之處在於,從表面上看他因為宣布《1789年司法條例》第13條因違憲而被取消的做法是對最高法院自身許可權的限制,所以國會找不出任何借口與最高法院對抗,也沒有任何理由彈劾最高法院大法官。另外,馬歇爾雖然宣布司法部門有權判定行政當局的行為是否違憲,但他並沒有向麥迪遜國務卿發出執行令,只是建議馬伯里去下級法院控告麥迪遜。這樣,行政當局同樣找不出任何借口與最高法院過不去,也根本無法挑戰馬歇爾大法官的裁決。實際上,傑弗遜等民主共和黨人已經有所準備,即便是最高法院下了執行令他們也不會執行。但馬歇爾在為馬伯里正名爭氣的同時,避開了民主共和黨人所設的陷阱,把判決轉向法律與憲法孰重孰輕這一根本性問題。

美國的法律體系是成文法與案例法的結合,既然立法和行政部門無法推翻最高法院對馬伯里案的判決,那麼,按照英美普通法系遵循先例(stare decisis)的原則,此判決將作為憲法慣例被後人永遠引用。據統計,在最高法院以後的判決中,馬伯里案高居被引用的案例之首,達數百次之多。

根據這一經典案例逐漸確立的聯邦法院司法審查權包括相當豐富的內容:第一,聯邦法院是聯邦立法和行政部門立法和行為合憲性的最終裁定者;第二,聯邦法院是州立法機關和行政部門立法和行為合憲性的最終裁定者;第三,聯邦法院,特別是聯邦最高法院,有權審查州法院的刑事與民事程序法規,以確定這些程序法規是否符合聯邦憲法的要求。

通過對馬伯里案的裁決,馬歇爾一方面加強了聯邦司法部門與其他兩個政府部門相抗衡的地位,使司法部門開始與立法和行政兩部門鼎足而立,另一方面增強了聯邦最高法院作為一個政府機構的威望與聲譽,使最高法院成為憲法的最終解釋者。一百多年之後,美國最高法院大法官卡多佐(Benjamin N. Cardozo)讚歎道:“馬歇爾在美國憲法上深深地烙下了他的思想印記。我們的憲法性法律之所以具有今天的形式,就是因為馬歇爾在它尚有彈性和可塑性之時以自己強烈的信念之烈焰鍛煉了它。”馬歇爾傳記的作者史密斯(Jean E. Smith)讚揚說:“如果說喬治·華盛頓創建了美國,約翰·馬歇爾則確定了美國的制度。”

馬伯里訴麥迪遜案收場后,傑弗遜總統極為惱火。在傑弗遜看來,行政、立法與司法部門之間應當是一種三權分立、平起平坐的關係,憑啥司法部門要憑藉司法審查權高人一等呢?傑弗遜認為:“憲法沒有賦予法官替執法部門決策的權力,就像執法部門無權為法官作決定一樣。在各自負責的領域,兩個機構彼此平等獨立”。“憲法欲使政府各協作部門之間相互制衡。但是,如果授權法官決定法律是否違反憲法,使法官不僅在司法部門的地盤自行其是,而且還在立法和執法部門的行動範圍獨斷專行,那將使司法部門成為一個專制暴虐的機構”。

傑弗遜總統的擔憂在很大程度上是基於政治現實的考慮。如果聯邦黨人控制下的最高法院一而再、再而三地利用司法審查權推翻民主共和黨國會制定通過的重要法律,那麼,美國的分權制衡體制就會因黨派鬥爭而陷入癱瘓。即使國會能夠啟動憲法程序彈劾最高法院大法官,但結果將是徹底削弱最高法院的政治地位和司法權威。無論發生何種情況,一場憲法危機似乎已在劫難逃。

然而,政治的奧秘在於妥協。儘管傑弗遜總統憂心忡忡,但出乎意外的是,在馬歇爾大法官領導之下,聯邦最高法院自我約束,見好就收,並沒有單純從黨派利益出發利用司法審查權與傑弗遜總統和民主共和黨人死拼硬抗,頻繁地否決新國會的立法,使最高法院成為“專制暴虐的機構”。1803年3月2日,即馬伯里案結束六天之後,在審理Stuart v. Laird案時,聯邦黨人控制下的最高法院妥協退讓,承認了《1802年司法條例》的合憲性。更為重要的是,在馬伯里案之後的30餘年中,馬歇爾法院再也沒動用過司法審查權。而傑弗遜在8年任期內也表現出大局為重和超越黨派分歧的憲政精神,保留了聯邦黨人在加強聯邦權威方面的主要建樹。

一些美國憲法學者認為,馬歇爾對馬伯里案的絕妙判決實際上只是當時黨派鬥爭的產物,它在當年並未產生任何實際法律效力,其作用只是為司法機構今後審查國會立法的合憲性奠定了基礎。此外,這個判決也有一個非常明顯的自相矛盾之處,因為馬歇爾斷案的法律根據是最高法院對此案沒有初審權,既然如此,他根本就不應做出任何判決,而是應當依法把案子打回到有管轄權的聯邦地方法院。可是,馬歇爾大法官並沒有這樣做,他一方面根據《1789年司法條例》第13條接受此案,另一方面又以它與憲法衝突為由宣布它違憲。不過,馬歇爾似乎可以辯解說他接受此案時並不知道無權審理,無權審理只是後來在審理過程中獲得的一個新認識。還有,馬歇爾是這個案子緣起的當事人之一,理應迴避,但他卻沒有這樣做。(美國在立憲建國之初法律法規很不完善,比如,1801年2月4日至1801年3月3日期間,馬歇爾作為地位僅次於總統、副總統的第三號行政首腦卻兼任聯邦最高法院首席大法官,顯然違反了分權制衡原則。相比之下,在馬伯里案中馬歇爾身為當事人卻沒迴避,只不過是小事一樁。)這個在很大程度上是出於黨派鬥爭需要的司法判決,後來卻成為美國憲政歷程的里程碑。

1789年生效的美國憲法一直被後人譽為人類政治制度設計的偉大典範,恩澤綿遠,千古流芳。其實這種評價好像有點兒過高了。原因在於,在憲法最終解釋權問題上,實際上就是在涉及三權分立與制衡這個具有美國特色的國家憲政制度,以及究竟是權大還是法大這一憲政法治的基本原則問題上,1789年憲法並無開創性建樹。由於歷史的局限,這部憲法沒有明確規定最高法院擁有司法審查權,結果使司法在三權中處於最弱的一方,使三權分立與制衡制度形同虛設。按照這種憲法設計,缺乏權威的聯邦最高法院實際上可有可無,比如在馬伯里案中,國務卿麥迪遜對最高法院讓他解釋扣押任命公文原因的信函乾脆就懶得搭理。

但在美國憲法的條款中實際上可以引申出最高法院擁有憲法解釋權的原則,在美國憲法之父的理論探索中也有關於最高法院應當擁有司法審查權的論述。美國憲法第3條第2款規定,最高法院的許可權之一是受理涉及憲法和聯邦法律的糾紛。既然是涉及憲法的糾紛,最高法院在裁定時顯然要闡明它對憲法的解釋。在《聯邦黨人文集》第78篇,制憲先賢漢密爾頓指出:“解釋法律乃是法院的正當與特有的職責,而憲法事實上是亦應被法官看作是根本大法,所以對於憲法以及立法機關制定的任何法律的解釋權應屬於法院。如果二者之間出現不可調和的分歧,自以效力及作用較大之法為準,亦即:憲法與法律相較,以憲法為準。”在漢密爾頓看來,立法機關必須受到一定的限制和約束,“此類限制須通過法院執行,因而法院必須有宣布違反憲法明文規定的立法為無效之權。”所以,馬歇爾的判決有相當堅實的根據。

但是,馬歇爾在判決書中,對於為什麼非民選的最高法院卻有權力宣布代表人民的國會所制定的法律違憲這個重要問題並未從憲法理論上給予令人信服的解釋。然而,制度創新的基礎並非盡善盡美的憲政理論或立法。在英美普通法系中,法規或制度的演變和創新主要是基於司法實踐以及司法經驗和慣例的積累和發展。議會立法形成的法律只是法律的一部分,大量的法律是由法院的判例構成。實際上,在立法過程中,普通法系國家的法院和法官在事實上早已佔據和扮演了極為重要的地位和角色。這種制定和解釋法律的習慣和傳統,對美國司法審查制度的形成和發展具有重要意義。

應當指出的是,美國在殖民地時期和獨立初期受英國樞密院審查北美殖民地立法的司法判例的影響,州一級的法院已出現了一些類似司法審查制度的判例。1786年Rhode Island的Trvett v. Meeden案,就是其中最著名的一個案例。此案的基本情況為,Rhode Island州議會立法規定紙幣為合法貨幣,但州最高法院法官認為該法案“不得人心並違反州憲法”(repugnant and unconstitutional),使其最終失去了法律效力。

由於英國普通法傳統對北美殖民地的深厚影響,由於憲法之父的傑出思想,以及當時和後來的美國政治家們對政治規則的尊重以及善於妥協讓步的特點,加上馬歇爾大法官在司法實踐中超乎尋常的智慧和努力,在憲政法治的歷史進程中,美國最高法院逐漸成為分權制衡體制中舉足輕重的關鍵角色,使美國政治制度真正具有了三權分立、相互制衡的特點,使司法審查制度成為美國憲政體制有別於英、法等西方民主國家政治制度的一個重要特點,而且成為美國憲政法治的基石。

二百年後的今天,在美國最高法院的院史博物館中,唯有馬歇爾大法官一人享有全身銅像的特殊待遇。在九位大法官專用餐廳的牆壁上,則並列懸掛著馬伯里和麥迪遜二人的畫像。

2000年的美國總統選舉最後出現了最高法院大法官“選”總統的奇特局面。民主黨總統候選人戈爾(Al Gore)儘管心裡一百個不服氣,背後又有贏得多數普選選票的民意撐腰,但表面上也不得不表示完全尊重和服從最高法院的權威,老老實實地宣布競選失敗。

若不是當年馬歇爾大法官在馬伯里訴麥迪遜一案中令人稱奇的絕妙判決,恐怕就不會有今天最高法院至高無上的權威,戈爾和布希各自的擁護者沒準兒已在白宮前面真刀真槍地開打了。