王軾

明朝中期名臣

王軾(1439年—1506年),字用敬,湖北公安人,明朝中期名臣。

明英宗天順八年(1464)進士,授大理寺評事,歷四川按察副使、按察使,南京右僉都御史,右副都御史、貴州巡撫等職。弘治十三年(1500年),官拜南京戶部尚書,次年督軍平定貴州普安州米魯之亂,五月之間破寨千餘,改南京兵部尚書,參預機務。連乞致仕,至明武宗即位后,加太子太保,賜乘傳歸家。精於吏治,熟習法律,為政平直恕易。著有《平蠻錄》。

正德元年(1506年)逝世,年六十八。累贈太保,謚號“襄簡”。

王軾生於明英宗正統四年(1439年)九月二十日,為天順八年(1464年)甲申科進士,最初被授官大理寺右評事,后調任大理寺右寺正。他對精細檢校複核意見,在前往四川錄囚時,平反冤案,使百餘人沉冤昭雪;在陝西處理藩王大獄時,能夠不避權貴,得以升任四川按察副使。後來因調查嘉定同知盛崇仁貪贓之罪,遭到他人誣陷,被交付法司審理。明孝宗即位后,被證明無罪的王軾重新復職,改為陝西按察副使。

弘治初年,王軾被擢升為四川按察使。適逢災年,在分巡川東時,他發倉賑濟災民,又請朝廷頒賜官銀十萬兩購糧,以賑濟災民、調控糧價,“民賴以不死者甚眾”。當時有貴州苗民起事,朝廷以徵兵進剿,王軾卻認為不必勞師動眾,他的意見最終被採納。在處理案件時,“應手而決”,為千餘人平反。王軾四次在四川為官,百姓都熟悉他的為政及教化。到他離任時,“老稚遮道”,都不願讓其離開。

弘治三年(1490年),遷南京都察院右僉都御史,提督操江。

弘治八年(1495年),進官南京都察院右副都御史,總理南京糧儲,選即奉命巡撫貴州。次年入朝擔任大理寺卿,與刑部奉詔裁定條例,頒示天下。在大理寺卿任內,王軾對於法司送審的罪牘,均親自檢勘,多有參駁。

弘治十二年(1499年)至弘治十四年(1501年)間,貴州鎮守太監楊友、貴州總兵官曹愷、貴州巡撫錢鉞等征討普安州米魯之亂,進展不利,都指揮吳遠兵敗被俘,“普安幾陷”。

弘治十三年(1500年),再拜南京戶部尚書。兵部建議另派大臣前往統軍,明孝宗同意。

弘治十四年(1501年),命王軾兼任左副都御史,督貴州軍務,出征米魯。王軾尚未抵達,楊友想要接受米魯的詐降,朝廷不允。米魯等加緊圍攻普安州、安南衛,截斷盤江道,並生擒貪功冒進的楊友,軍勢壯盛。期間,貴州右布政使閭鉦,按察使劉福,都指揮李宗武、郭仁、史韜、李雄、吳達等盡皆陣亡。王軾抵達前線后,利用便宜行事的權力,調集廣西、湖廣、雲南、四川等地的官軍、土兵共八萬人,會合貴州兵力(《萬曆野獲編》稱總兵力達二十萬),起複已經致仕居家的右都督王通統兵,分八道進軍。

至弘治十五年(1502年)正月,參將趙晟攻破六墜寨,米魯自盤江竄逃。都指揮張泰等渡江追擊,指揮劉懷等解除叛軍對安南衛的圍困,曹愷、王通及都指揮李政也接連攻破叛軍各營寨。米魯回襲平夷衛及大河、扼勒諸堡,被都御史陳金所率的雲南兵擊退。米魯逃回馬尾籠寨,遭到官軍主力圍剿,雲南武定土官鳳英殺死米魯,普安之亂平定。此次用兵,歷時五個月,攻破營寨千餘座,斬首四千八百餘級,俘獲一千二百餘人。捷報傳至北京后,孝宗大喜,賜詔嘉勞王軾。王軾奉詔還京,再獲厚賞,以功加官太子少保。

普安平亂后不久,王軾被改授為南京兵部尚書,參贊機務。他多次請求致仕,均未獲准。明武宗即位,王軾因病再請辭。

正德元年(1506年)四月以太子太保致仕,獲賜乘傳歸家。十一月十六日,王軾逝世,享年六十八歲。武宗追贈他為少保,后加贈太保。

嘉靖二年(1523年)四月,明世宗賜王軾謚號為“襄簡”。

著有《平蠻錄》1卷,敘述明孝宗時其人平定貴州普安叛亂的始末,是關於此事的第一手史料。

1503年3月25日,時任南京戶部尚書的王軾請畫工在閔府達尊堂繪製了《甲申十同年圖》,以作紀念。畫面共分三部分,自右端卷首起,依次為王軾、吏部左侍郎焦芳、禮部右侍郎謝鐸、工部尚書曾鑒、刑部尚書閔珪、工部右侍郎張達、都察院左都御史戴珊、戶部右侍郎陳清、兵部尚書劉大夏及謹身殿大學士李東陽。

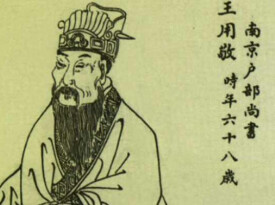

由於聚會前夕焦芳赴湖南公幹,實際與會者九人。聚會除宴飲唱和之外,還繪圖紀念,眾人“皆畫工面對手摹,得其形模意態”,焦芳也事先預留下舊稿。每人的相貌均為真實的寫照。畫作共繪製了十份,藏於各家。今僅存孤本,為閔家所留,清嘉慶年間由法式善獲得,流傳至今,存於故宮博物院。關於王軾的相貌,當時王軾六十五歲,高顴多髯,髯發半白,袖手而略向右側坐,李東陽稱其“鳶肩高聳,背若有負”。

《懷麓堂集·卷八十八·明故太子太保南京兵部尚書致仕贈少保王公墓誌銘》

《萬曆野獲編·卷三十·夷婦宣淫叛弒》

《明史·卷一百七十二·列傳第六十》

朱祐樘:朕以卿清慎老成,練達戎務……。(《大明孝宗敬皇帝實錄》引)

李東陽:揚歷中外,遍閱所謂三法司者,所領皆刑也。其為政精練法比,識達體要,而以平直恕易行之,從容暇裕,久而不勌,亦可謂有優為矣。(《戶部尚書王公之南京詩序》)

楊廷和:軾性淳謹,自奉簡約,人罔訾議。遇事不避勞險,所至有聲,而貴州功尤鉅,論者謂無愧一代名臣雲。(《大明武宗毅皇帝實錄》)

王世貞:明興人才之盛,獨稱孝廟時。而孝廟諸大臣,又獨稱甲申。成進士者中間,如劉忠宣、戴恭簡、李文正、謝文肅、王襄敏(此處應作“襄簡”)及庄懿公,皆揚歷中外,位承弼著篤棐聲,其他類亦廉潔好修之士,僅一焦泌陽駑耳。(《甲申十同年會圖》)

張廷玉:英、景間,瓦剌逼西陲,邊圉孔棘;而黃蕭養、葉宗留之徒劫掠嶺南、浙、閩境上。其後荊、襄流民嘯聚,則以劉通、石龍為之魁。他若都勻、松、茂、黔、楚諸苗、瑤叛者數起。羅亨信、侯琎諸人,保固封圻,誅虓禁亂,討則有功,撫則信著,宣力封疆,無忝厥任矣。(《明史》)