首都計劃

首都計劃

《首都計劃》(THE CITY PLAN OF NANKING)是1927年(民國十六年)4月18日國民政府定都南京后,發布的旨在對首都南京進行現代化改造的城市規劃文件,是中國最早的現代城市規劃,民國時期中國最重要的一部城市規劃。

徠《首都計劃》計劃中明確提出將首都南京一地不獨成為全國城市之模範,並足比倫歐美名城也。計劃吸收當時古今中外的先進設計理念,對抗日戰爭前的民國南京城的各項建設發揮了重要的指導作用,對於當今的城市建設仍有相當的參考價值和借鑒意義。

• 南京史地概略

• 南京今後百年人口之推測

• 首都界線、中央政治區地點、市行政區地點、建築形式之選擇

• 道路系統之規劃、路面(附說明書)、市郊公路計劃、水道之改良、公園及林蔭大道

• 交道之管理、鐵路與車站、港口計劃、飛機場站之位置

• 自來水計劃、電力廠之地址

• 渠道計劃、市區交通之設備

• 電線及路燈之規劃

• 公營住宅之研究

• 關於學校之計劃

• 工業、浦口計劃

• 城市設計及分區授權法草案

• 首都分區條例草案

• 實施之程序、款項之籌集

1927年,國民政府定都南京,同年10月中華民國進入訓政時期。“訓政肇端,首重建設,矧在首都,四方是則。”國民政府命令“辦理國都設計事宜”,而計劃中的首都要求“不僅需要現代化的建築安置政府辦公,而且需要新的街道、供水、交通設施、公園、林蔭道以及其他與20世紀城市相關的設施。”1928年11月1日,南京國都設計技術專員辦事處成立。林逸民任處長,主要負責管理。顧問為來自美國的亨利·墨菲與古力治(Ernest P. Goodrich),主要負責規劃工作。呂彥直亦有參與規劃,但他於辦事處成立后4個月後病逝,留有《規劃首都都市區圖案大綱草案》。

計劃將首都劃為6個區域。中央政治區位於中山門外紫金山南麓。市級行政區在傅厚崗地區。工業區在長江兩岸及下關的港口區。主幹道兩側地區和新街口、明故宮附近為商業區。文教區在鼓樓及五台山一帶。住宅區分3個等級,居住了2/3人口的城南明清風格的老區被完整保留,在城北山西路一帶又另設高級住宅區。

1930年至1937年隨著原計劃調整又制訂了《首都計劃的調整計劃》,1947年又制訂《南京市都市計劃大綱》。

• a、中山門外紫金山南麓為中央政治區;

• b、傅厚崗一帶為市級行政區

• c、長江兩岸及下關港口為工業區

• d、主幹道兩側和明故宮、新街口一帶為商業區

• e、鼓樓、五台山一帶為文教區

• f、山西路一帶為新住宅區

1928年8月,南京第一條柏油馬路——中山大道動土開工,到1935年的7年間,南京城市道路有了較大改觀:1928年築燕子磯馬路;1929年築黃浦路、中山門馬路、環湖路、中山路、朱雀路、中正路(今中山南路);1930年築太平門路、熱河路;1931年築上元路、山西路、白下路、太平路、玄武湖路;1932年築漢中路、中華路、雨花路;1933年築考院路;1934年築江邊馬路、國府東箭道馬路、雲南路、建康路、中央路。這些幹道最寬路幅達40米。特別是以中山大道為代表的寬闊林蔭道與沿途眾多形形色色的近代建築,形成今天南京舊城的總體格局。

《首都計劃》對建築形式作了明確規定:要以“中國固有之形式”。提出“本諸歐美科學之原則”、“吾國美術之優點”的原則,宏觀規劃鑒於歐美,微觀建築形式採用中國傳統建築。城市布局“同心圓式四面平均開展,漸成圓形之勢”,避免呈“狹長之形”,避免“一部過於繁榮,一部過於零亂”。道路系統以美國矩形路網為道路規劃的理想方案。引進了林蔭大道、環城大道、環型放射等新的規劃概念與內容,規定中央政治區建築當突出古代宮殿優點,商業建築也要具備中國特色,“總之,國都建築,其應採用中國款式,可無疑義。”

對於首都規劃採用“中國固有之形式”的原因,《首都計劃》解釋為:

• “所以發揚光大本國固有之文化也”

• “顏色之配用最為悅目也”

• “光線空氣最為充足也”

徠• “具有伸縮之作用利於分期建造也”

其實,最為根本的原因就是發揚本國傳統文化。《首都計劃》解釋道:“一國必有一國之文化,中國為世界最古國家之一,數千多年,皆以文化國家見稱於世界。……國都為全國文化薈萃之區,不能不藉此表現,一方以觀外人之耳目,一方以策國民之興奮也。”

呂彥直對於首都建築採用“中國固有之形式”,在《規劃首都都市區圖案大綱草案》中寫道:“彼宮殿之輝煌,不過帝王表示尊嚴,恣其優遊用,且靡費國幣,而森嚴謹密,徒使一人之享受。今者國體更新,治理異於昔時,其應用之公共建築,為吾民建設精神之主要的表示,必當採用中國特有指建築式,加以詳密之研究,以藝術思想設圖案,用科學原理行構造,然後中國之建築,乃可作進步之發展,……有發揚蹈厲之精神,必須有雄偉莊嚴之形式,有燦爛綺麗之形式,而後有尚武進取之精神,故國府建築之圖案,實民國建設上關係至大之一端,亦吾人對於世界文化上所應有之貢獻也。”

20世紀30年代計劃實施時所建設的中國古典復興式建築:

• 1930年,范文照設計的鐵道部大樓竣工,

• 1931年,范文照、趙深設計的勵志社建築竣工,范文照、趙深設計的華僑招待所竣工。

• 1932年,楊廷寶設計的譚延闓墓竣工。

• 1933年,俄商協隆洋行設計的交通部大樓竣工。

• 1934年,陳品善設計的蔣介石官邸。

20世紀30年代計劃實施時其他建築及基礎設施建設情況:

• 1927年始建明故宮機場。1929年擴建后開通民航,是中國最早的民航機場之一。

• 1929年,作為全城的中軸線,從下關中山碼頭,穿過市中心,再向東到中山門全長12公里的迎陵大道建成。同年,南京第一座鋼筋混凝土結構的中山橋在下關惠民河上竣工。

• 1930年10月,國務會議通過首都幹路的名稱。城南道路,以南京舊稱建康、金陵、白下、建鄴等命名;城中道路,以北平、上海、廣州等大城市命名;城北道路,以山西、湖南、察哈爾等省名命名;專為黨政軍機關規劃的道路,以單位名命名,如,國府路、黃埔路、中央黨部路等。這些道路至今仍為南京道路網的主幹,且路名基本沿用。同年,為解決首都客貨運運力壓力,重建下關火車站(今南京西站)。

• 1934年,修繕東、西水關,加建閘門。

• 1935年,方格網形式的道路系統基本成網,其中的絕大多數為柏油路。

• 1936年,中山碼頭及其附設車站歷時6年竣工。

• 1936年至1937年,首都電廠自主設計的兩台1萬千瓦汽輪機組相繼建成發電。

首都計劃 南京國都設計技術專員辦事處編印。民國十八年(1929)二月。184頁,有圖表,26.8×20cm。

民國十六年(1927),國民政府建都南京。為建設首都必先有一遠大而完善之建設計劃。國民政府特設國都設計技術專員辦事處,任命林逸民為主任,特聘在城市設計宮室建築方面享有國際聲望的美國建築設計師茂菲、古力治為顧問,負責國都設計。歷時一年,將各種規劃彙集成冊。定名為“首都計劃”。

本書分二十八章,並有各類圖表五十九幅。細目如下:南京史地概略、南京今後百年人口之推測、首都界線、中央政治區地點、市行政區地點、建築形式之選擇、道路系統之規劃、路面(附說明書)、市郊公路計劃、水道之改良、公園及林蔭大道、交道之管理、鐵路與車站、港口計劃、飛機場站之位置、自來水計劃、電力廠之地址、渠道計劃、市區交通之設備、電線及路燈之規劃、公營住宅之研究、關於學校之計劃、工業、浦口計劃、城市設計及分區授權法草案、首都分區條例草案、實施之程序、款項之籌集。

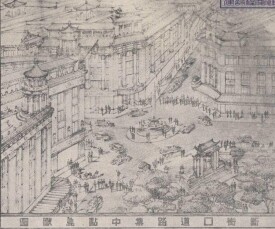

本書圖表中有部分當時南京老照片,即漢西門現狀、漢西門城垣傍之房屋現狀、上(漢西門)城垣之斜坡、(漢西門)一部城垣上現狀、中山馬路新街口、南門大街、西水關、東水關、夫子廟前秦淮河、護城河、大中橋之秦淮河、東水關西之秦淮河、北極閣、朝天宮牌樓、明故宮五龍橋、烏龍潭、洪武西街平民住宅、白鷺洲平民住宅。

首都計劃規劃科學,直至今日仍不失為城市規劃之精品。