石門十三品

石門十三品

石門十三品,又稱漢魏十三品,是13件著名摩崖石刻的合稱,屬首批全國重點文物保護單位,現位於漢中博物館。

石門是連接關中平原和漢中平原的褒斜棧道南端的一段隧道,是蜀道的重要部分,系東漢年間所開,後來在隧道兩壁及褒河兩岸懸崖上鑿有大量題詠和記事。1970年因修建石門水庫,只得將淹沒庫區內最受推崇的13件摩崖石刻遷至漢中博物館。

這些石刻作品被譽為“國之瑰寶”,石門十三品在書法藝術上佔有重要地位,它們給人以藝術美的享受,是漢代以來書和刻兩者的最高藝術結晶。其中漢魏時期作品早在唐宋時就負盛名,譽滿全國,更為歷代考古家、書法家所推崇。石門十三品是研究漢隸的重要實物,在中外書法界和金石學界享有極高的聲譽。

石門石刻

一條橫跨秦嶺天險,貫通南北的褒斜棧道,一處在世界交通史上享有盛名的石門隧道,一項由漢初丞相蕭何倡修的山河堰水利工程,皆彙集在褒谷。過往的仕官商賈、文人墨客,在飽覽勝跡之餘,記事詠物,抒懷為文,鐫刻於石門內外的崖壁上,世代不絕,形成了蔚為壯觀的石門摩崖石刻。據統計,在石門故址的石刻有104種,僅石門內壁就有34種。上自漢魏,下至明清,儼然一座石刻寶庫。其中13種漢至南宋時代的石刻出類拔萃,蜚聲古今。

石門十三品

為紀念石門隧道的開通,當時鎮守漢中的郡守君下令,將石門隧道開通的過程以文字的形式刻于山崖之上,史稱《漢中太守都君開通褒斜道碑》。此摩崖是漢代所刻已確定無疑,實物仍存於第一處摩崖。此後,又陸續增加了漢朝及南北朝時期的一些摩崖作品。

20世紀70年代初,該地因根治褒河,在石門所處峽谷修建水庫,國務院將水庫淹沒區內摩崖石刻中的十三種碑刻包括漢刻八品、曹魏和北魏摩崖各一品、南宋刻隸書三品等評定為“一級甲等文物”,並將石門洞及這些精選出的主要石刻計17方鑿遷移入漢中市博物館。后將石刻粘接復原,專列一室保存,陳列室取名“石門十三品陳列館”。十三款摩崖石刻書法作品,故而被稱之為“石門十三品”。

漢中博物館

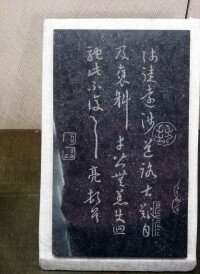

《石門頌》局部

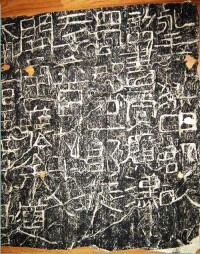

二品《畜君開通褒斜道》摩崖;

三品《儲君碑釋文》摩崖;

四品《李君表》摩崖;

五品《石門頌》摩崖;

六品《楊淮表紀》摩崖;

七品《玉盆》摩崖;

八品《石虎》摩崖;

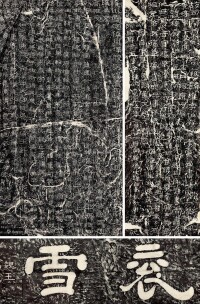

九品《袞雪》摩崖;

十品《李苞通閣道》摩崖;

十一品《潘宗伯、韓仲元》摩崖;

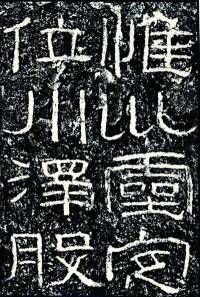

十二品《石門銘》摩崖;

十三品《重修山河堰》摩崖。

古人紀事頌德,將文字雕刻在金屬器物上,如青銅器銘文;將文字雕刻在石頭上,有碑、碣和摩崖。選擇自然山崖為依託,稍事修整后刻上文字的,稱為摩崖。石刻之風,興於秦而盛於漢,兩千多年來,綿延不斷,成為我國傳統文化的重要組成部分。石門十三品中,有漢刻8種,曹魏和北魏石刻各1種,宋刻3種。記述或讚頌褒斜道修治通塞歷史的漢魏摩崖有5種。

《鄐君開通褒斜道摩崖》,鐫刻於公元66年,是我國早期的摩崖石刻,其書體為篆書向隸書過渡的典型代表。

《右扶風丞李君通閣道摩崖》、《楊淮、楊弼表記摩崖》都是漢代摩崖的精品。

曹魏《李苞通閣道摩崖》屬少見的三國遺存,是研究三國蜀魏之戰的實物資料。

北魏《石門銘》在魏碑中地位極高,被譽為“不食人間煙火”之仙品。

《石門》、《玉盆》、《石虎》、《袞雪》四種漢隸大字摩崖,都是狀物抒懷之作。署名“魏王”的《袞雪》,則被認為出自曹操之筆。

《鄐君開通褒斜道摩崖釋文》、《釋潘宗伯、韓伸元、李苞通閣道題名》追述漢魏往事,是宋代仿寫漢隸的好作品。

《山河堰落成記》又名《重修山河堰碑》,形巨體豐,該地摩崖石刻中最大的一塊碑刻,是南宋紹熙年間官民整修山河堰竣工后的記事碑。

石門十三品

同時,它們是研究漢魏書法的實物標本,對我國書法藝術的發展發揮了啟迪和推動作用。漢中石門迄今仍遺存有為數可觀的漢魏石刻書法摩崖,1000多年來,一直為歷代學者所推崇。清代大學者楊守敬、康有為均稱讚石門書法藝術。光緒五年(1880年)石門石刻經楊守敬介紹到日本,受到東瀛書界的激賞,許多日本書法家購買石門摩崖拓片進行研究,被列為學習書法“必修之古典”。直到現在,日本書法界仍對漢中石門摩崖石刻給予高度評價。康有為十分推崇石門摩崖,他把古代著名石刻分為六等:一曰神品、二曰妙品、三曰高品、四曰精品、五曰逸品、六曰能品,在神品中僅列三石,《石門銘》就居其一。上世紀四十年代,《石門頌》的影印件曾多次再版問世。孫中山先生和一代書法大師于右任先生也極其推崇石門書法。于右任先生曾有“朝臨石門銘,暮寫二十品,辛苦集為聯,夜夜淚濕枕”的詩句。黃鎮同志曾題詞,讚譽為“國之瑰寶”。清代書法名家羅秀書評價說:“其飄逸也,如鳳舞晴空而其羽毛鮮麗。”

宋代歐陽修的《集古錄》、洪适的《隸釋》,趙明誠的《金石錄》等著作中對漢中石門石刻都有著錄,尤其清代以來,研究和著錄漢中石門摩崖石刻者日多。有清以來,凡較為重要的書法研究和輯錄隸書碑帖,幾乎都收有漢中《石門頌》等作品。清陸增祥《八瓊室金石補正》、畢沅《兩漢金石記》、《關中勝跡圖志》、《關中金石記》、王昶《金石萃編》,以及《潛研堂金石文跋尾》,還有歷代《一統志》、省、府、州、縣誌中都有著錄。

民國時期,中國出版的第一部大型工具書《辭海》,其封面就是集漢中《石門頌》中的“辭”、“海”二字而成。

建國以後,隨著文化開放,每年日本書道界有不少書家來漢中瞻仰石門石刻,都給予了予極高評價。

日本書道界權威種穀扇舟先生1988年訪漢時,親筆寫下了“漢中石門,日本之師”的題字,其石刻至今屹立在漢中博物館。每年日本及各國遊客蒞臨漢中,都要瞻仰漢中石門摩崖石刻書法,無不嘆為觀止。