共找到2條詞條名為徐懋庸的結果 展開

- 1933年參加中國左翼作家聯盟,任常委

- 1910-1977

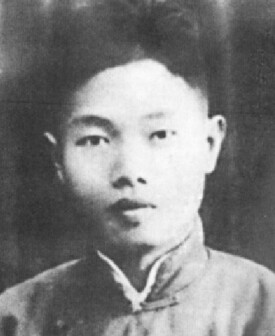

徐懋庸

1933年參加中國左翼作家聯盟,任常委

徐懋庸(1911年1月15日-1977年2月7日),原名徐茂榮,浙江上虞下管人。早年參加大革命運動。後到上海,與魯迅相識。1933年參加中國左翼作家聯盟,任常委、宣傳部長、書記。1938年赴延安,同年加入中國共產黨,後任抗日軍政大學政教科長,晉魯冀魯豫邊區文聯主任、冀察熱遼聯大校長等職。建國后,任中共武漢大學黨委書記、副校長,中南文化部副部長、教育部副部長等職。1957年被錯劃為右派。著有《徐懋庸雜文集》、《徐懋庸回憶錄》等。

徐懋庸

1910年12月徐懋庸出生在下管方山村一個貧苦的家庭。父親是個老實巴交的紗篩匠,母親則是個心地善良的女人。徐懋庸從小聰穎好學,剛滿5歲就進入本村方山小學讀書。“五四”運動和新文化運動,無不對他以後的生活道路有著很大的影響。小學畢業后,他期望繼續升學,可父親不允,原因很簡單:家境困難。要知道,父母因為貧窮,先後將徐懋庸6個兄妹中的3個送進了育嬰堂。可跟隨父親做生意的當兒,他始終未曾扔過書本。他身邊揣著一本《唐詩三百首》,一邊走路,一邊吟詠默記。同時,還不時地欣賞沿途的自然景色,以體味和印證唐詩名句中的意境。晚上和父親睡在客店裡,“吃罷飯,洗罷腳,自然拿出書來讀”。不僅如此,他還經常向人借書閱讀,被人稱為“知識界的乞丐”。

1923年初,下管“真五房”新辦了一所鹿溪小學,徐懋庸過去的老師、鹿溪小學校長徐用賓十分賞識他的學識和才能,聘請他去該校任教,時年14歲的徐懋庸,被人稱為“神童”、“小先生”。以後他又到坤麓、民強小學任教,先後達4年。

徐懋庸

來到上海,徐懋庸化名余致力,在勞動大學中學部讀書。3年間,他竟先後學會了法語、日語、英語、俄語。1930年,畢業后的徐懋庸回到浙江臨海回浦中學任教,開始翻譯法國羅曼·羅蘭著的《托爾斯泰傳》及一些文學作品。

這時上海的左翼文化運動方興未艾,鏖戰正酣。在魯迅的旗幟下,彙集了大批中國文化精英,他們利用上海獨特的地域政治環境,以文學作投槍和匕首,猛烈地抨擊國民黨反動政府,為進步和正義吶喊,形成一種非同尋常的文化景象。剛抵上海的徐懋庸,分明感受著一種熱乎乎的氛圍,他抑制不住內心的喜悅,躍躍欲試。

對初來乍到的徐懋庸而言,無名小卒的身份地位,要融入大上海,要得到大上海的認可,又談何容易!他自是碰了一鼻子灰:翻譯的《托爾斯泰傳》,分別送到黎明書局、商務印書館和中華書局,但皆被退回。他又一鼓作氣翻譯了高爾基的法譯本小說《秋夜》。他滿懷信心地把譯稿寄給胡愈之負責編輯的《東方雜誌》,可等回來的消息則是“早有人譯出發表了”。接二連三的碰壁,自令徐懋庸的熱情一落千丈。好在鄉人胡愈之為其鍥而不捨、勤奮刻苦的精神所感動,介紹了日本山川均著的《社會主義講話》一書讓他翻譯。譯成出版后,一筆不菲的稿費收入,令徐懋庸勉強得以在上海灘立足。

要論讓徐懋庸充分張揚才氣,並令其從真正意義上進入上海文壇的,則要數《申報》副刊《自由談》了。當年徐懋庸常翻閱《自由談》,尤愛讀魯迅的雜文,不知不覺中,靈感的觸動,令他拿起筆模仿魯迅文風寫了《〈藝術論〉質疑》、《青年的心》兩篇雜文,試投《自由談》。兩文很快發表了。不久,主編黎烈文又主動給徐懋庸寫信,言及這樣的文章很合需要,希望能夠再寫。從此,徐懋庸與雜文結下了不解之緣,並嶄露頭角,自然,徐懋庸其人其文,亦始受到魯迅的關注。

好事終於接踵而至。這邊雜文彈無虛發,那邊《托爾斯泰傳》譯作由華通書局正式出版。拿到譯作,徐懋庸的第一個條件反射便是:趕快給魯迅先生寄上一本。1932年11月的一天,這是他第一次給魯迅先生寫信寄書,這自然也是他與魯迅先生恩恩怨怨的肇始。收到贈書和來信,一直熱情關心扶助文學新人的魯迅先生,即於當夜複信。自此以後,徐懋庸開始與魯迅有了頻繁的書信往來。

徐懋庸的雜文著實了得,這不啻是因為他對魯迅心儀已久,對魯迅的雜文洞若觀火、爛熟於心,更是因為其自身的知識積澱、思想張力、筆墨技巧使然。師承魯迅,竟令徐懋庸的雜文與魯迅的文風如出一轍,以至讓許多人誤以為是魯迅的作品。1934年新年,黎烈文邀請《自由談》的10個撰稿者聚餐,其中有魯迅、郁達夫、曹聚仁、陳子展、林語堂……也有徐懋庸。林語堂晚到,那時大家已經入席了。他坐下之後,就對魯迅先生談起來,他說:周先生又用新的筆名了吧?因為當時魯迅先生的筆名是經常改變的。魯迅反問道:何以見得?林語堂說:我看新近有個徐懋庸,也是你。魯迅哈哈大笑起來,指著徐懋庸說:這回你可沒有猜對,徐懋庸的自身就在這裡。大家也笑了起來。

由於黎烈文的有意安排,徐懋庸得以與魯迅相見,且彼此留下頗為深刻的印象。作家憑作品說話,徐懋庸的雜文及其譯作,無疑引起了在上海的中國左翼作家聯盟的極大關注。1934年春,“左聯”委派時任宣傳部長的任白戈負責找其談話,並介紹徐懋庸加入了“左聯”。因為魯迅領導“左聯”,這令徐懋庸激奮不已。不久,徐懋庸又被選為“左聯”常委,擔任宣傳部長。翌年春,由於“左聯”領導成員田漢、陽翰笙被捕,任白戈身份暴露而被迫前往日本,徐懋庸擔任左聯書記,年僅23歲。職務的關係,令徐懋庸常有機會向魯迅彙報“左聯”的工作情況,魯迅則依然關愛著這位勤奮筆耕、可愛至極的青年小伙。魯迅曾經直言不諱:“有不少‘左翼’作家,只‘左’而很少‘作’,是空頭文學家,而你每年至少譯一本書,而且文章寫得不少。”1935年3月,當徐懋庸將《打雜集》約請魯迅作序時,魯迅欣然提筆:稱這部雜文集“和現在切貼,而且生動、潑辣、有益,而且也能移人情……我所以極為高興為這本集子作序。

1935年11月,黨組織為貫徹抗日民族統一戰線政策,寫信和派人通知“左聯”,提出文藝戰線需要組織新的統一戰線團體,建議“左聯”解散。由於對一些問題看法不同,周揚與魯迅又有些不愉快,就派徐懋庸去找魯迅。1936年在上海左翼文化界內部發生了“兩個口號之爭”,一個是周揚等提出的“國防文學”口號,另一個是魯迅等提出的“民族革命戰爭的大眾文學”口號,徐懋庸則屬“國防文學”。其時徐懋庸先後3次去找魯迅,1936年2月18日,當徐懋庸最後一次去見魯迅。

1936年8月1日,徐懋庸給魯迅一封信,責怪魯迅對於黨的基本政策缺乏了解,認為提出“民族革命戰爭的大眾文學口號是錯誤的”。徐懋庸的來信是一次懷有敵意的挑釁。其時,魯迅已抱病在床,但仍然花了4天時間,寫成《答徐懋庸並關於抗日統一戰線問題》一文,魯迅重申擁護黨的抗日民族統一戰線,並對民族革命戰爭的大眾口號作了闡述,公開發表在8月15日的《作家》雜誌上。其時,徐懋庸正在上虞老家,當他讀到魯迅這篇文章后,痛哭了一場。儘管如此,徐懋庸“還存著希望,且有信心”,他認為“有朝一日,有些問題是會對魯迅先生說清楚,得到他的諒解的”。他對魯迅的崇敬之情依然不變。

1938年,徐懋庸決定告別上海前往延安。來到延安不久,他受到特別的禮遇。毛澤東等中央領導同志代表黨中央和邊區政府舉行宴會,歡迎徐懋庸、蕭軍等七八個新到延安的文化界名人,這是徐懋庸第一次見到毛澤東。

1938年5月下旬,毛澤東又單獨在鳳凰山麓的窯洞里約見了徐懋庸,聽取了他關於“左聯”解散過程及“兩個口號之爭”的情況彙報。毛澤東對一些問題逐一作了分析和解釋,認為這次爭論,是在由內戰到抗日民族統一戰線的轉變關頭髮生的,不但是不可避免的,而且是有益的。爭論的性質,是革命陣營內部的爭論,不是革命與反革命之間的爭論。毛澤東的談話,似春風化雨,一下廓清了他久郁於心的疑慮,消弭了他沉積於胸的塊壘,徐懋庸感覺“如渾沌開竅,如重感冒發汗,頭腦清醒,身體輕鬆了”。毛澤東還詢問了徐懋庸的工作分配情況,並親自指定他到抗日軍政大學工作。最後,毛澤東還鼓勵徐懋庸解決入黨問題,親自為徐懋庸挑選了入黨介紹人。

同年8月1日,抗大紀念建軍節,大會後進行聚餐,徐懋庸又一次見到了毛澤東,並與毛澤東和中央軍委參謀長滕代遠同席。席間談話之際,毛澤東親切地問徐懋庸:“你結婚了沒有?”當得悉其已經結婚並有了兒女后,毛澤東接著說:“最好把他們接到延安來。”並囑咐滕參謀長想辦法辦理這件事。不久,其妻子和兩個兒子一起來到了延安。也就在這一月,徐懋庸經艾思奇和張庚介紹,加入了中國共產黨。在邊區從事教育、文化工作的那些年裡,徐懋庸深切地感受到環境的寬鬆,學術的自由,他先後編寫了《社會科學基礎教程》、《社會科學概論》,負責主編《華北文化》,註釋了魯迅的《阿Q正傳》和《理水》。

新中國成立后,徐懋庸先後擔任中南軍政委員會委員、中南文化部副部長、中南教育部副部長,武漢大學秘書長、副校長、黨委書記,中國科學院哲學研究所研究員等職。在繁忙的行政工作中,他仍不間斷寫作,著有《馬克思列寧主義和毛澤東思想的簡單介紹》、《工人階級與共產黨》、《魯迅——偉大的思想家與偉大的革命家》等書籍。上個世紀50年代中期,徐懋庸鑒於現實生活中存在的一些問題,有感於一個共產黨員的責任,重操舊業,運用雜文這個武器,先後在《人民日報》、《光明日報》、《人民文學》、《文匯報》等報刊,發表了100多篇計30餘萬字的雜文。他寫的《教條主義和修正主義》、《不要怕民主》、《不要怕不民主》等雜文,以其犀利的筆鋒、辛辣的諷刺,讓有的人對號入座,讀之羞赧不已,無地自容。

徐懋庸

徐懋庸-與周揚

“文革”中,徐懋庸卻反其道而行之,在交代中竟把毛澤東評價周揚的原話寫了出來。要知道,此時的周揚正關在獄中,是“四條漢子”之一。徐懋庸不但沒有反戈一擊,反而用“最高指示”為周揚定性,這不是在為周揚翻案嗎?在造反派的高壓政策下,不得已,徐懋庸幾天後又寫了《關於我追隨周揚、攻擊魯迅、反對毛主席的無產階級革命路線的罪行的認罪書》,但他還是一口咬定沒有“捏造”,並誤將認罪書的時間“1967”年寫成“1697”年,這一誤,竟相差將近300年。

其時,他和愛人只有每月20元生活費,3個孩子沒有工作。1973年下半年第三次回故鄉,父親已經去世,他想把兩個女兒送到下管插隊落戶,但因種種原因,無法落實。雖然他絕無怨言,只是這一走,他就再也沒能回到日思夜慕的家鄉。1977年2月7日,離春節還有10天,他帶著深深的摯愛和深深的憾恨走完了艱難坎坷的人生路。

1978年12月,隨著十一屆三中全會精神的貫徹落實,他的右派問題得以改正,他的黨籍和一切名譽得以恢復。1979年4月12日,在北京八寶山革命公墓召開了追悼會,周揚等人送了花圈並參加了追悼會。“徐懋庸的一生,是革命的一生,是堅持真理的一生,是艱苦奮鬥的一生……”這是黨對他的最後定論。如若九泉下有知,徐懋庸還能不寬慰乎?他還能有什麼冤屈、憾恨呢?

《羅斯福》(傳記)1933,上海新生命書局

《甘地》(傳記)1933,上海新生命書局

《打雜集》(雜文集)1935,生活

《徐懋庸小品文選》(雜文集)1935,天馬

《蕭伯納》(傳記)1935,開明

《街頭文談》(雜文集)1936,光明

《文藝思潮小史(雜文)1936,生活

《怎樣從事文藝修養》(雜文)1936,上海三江書店

《不驚人集》(雜文集)1937,上海千秋出版社

《魯迅——偉大的思想家與偉大的革命家(雜文)1951,中國人民出版社

《打雜新集》(雜文集)1957,北京

《徐懋庸回憶錄》(傳記)1982,人文

《徐懋庸雜文集》1983,三聯

《徐懋庸選集》(1—3)1983—1984,四川人民

翻譯書目:

《托爾斯泰傳》(傳記)法國羅曼·羅蘭著,1933,上海華通書局

《伊特勒共和國》(中篇小說)俄國拉甫萊涅夫著,1935,生活

《小鬼》(小說)蘇聯棱羅左勃著,1936,生活

《從一個人看一個世界》(蘇聯革命史)蘇聯巴比塞著,1936,上海大陸書社

《秋夜》(小說)蘇聯高爾基著,1941,啟明

徐懋庸在左翼作家聯盟時,於1936年8月就“國防文學”與“民族革命戰爭的大眾文學”兩個口號的爭論等問題,寫信給魯迅。魯迅接信后發表了《答徐懋庸並關於抗日統一戰線問題》一文,駁斥了徐懋庸。為要弄清是非,徐懋庸於1938年3月到達延安。5月中旬之末,徐懋庸寫了一封信給毛澤東,請求接見。毛澤東第二天就複信徐懋庸,說願意同他一談,末尾說,不要急,問題總可以弄清楚,前途是光明的。又過了一天,毛澤東派秘書和培元、華民來找徐懋庸,一般地了解了“左聯”的情況。

毛澤東的秘書華民來把徐懋庸帶到北門內鳳凰山麓毛澤東住的窯洞里。毛澤東剛剛午睡起床,披了一件舊棉襖,讓徐懋庸隔著辦公桌,和他對面而坐。毛澤東讓徐懋庸吸煙,徐說不會吸,毛澤東笑笑說:“搞文藝的人不吸煙的可不多嘛。”然後說:“現在就談談吧。”徐懋庸先簡單地講了自己的履歷,然後把他所知道的“左聯”的情況,“左聯”解散的過程,兩個口號的爭論,他給魯迅的信,魯迅的那篇駁斥他的文章,以及事後上海的輿論對他的態度,他來延安要求弄清是非的決心,詳細談了一下。大概講了一個半鐘頭。毛澤東十分認真地聽著。毛澤東把徐懋庸的話全部聽完以後,就兩個口號的爭論問題,談了以下內容:

“關於兩個口號的爭論的問題,周揚同志他們來延安以後,我們已基本上有所了解。今天聽了你們所談的,有些情況使我們更清楚一些,具體一些。”

“我認為,首先應當肯定,這次爭論的性質,是革命陣營內部的爭論,不是革命與反革命之間的爭論。你們這邊不是反革命,魯迅那邊也不是的。”

“這個爭論,是在路線政策轉變關頭髮生的。從內戰到抗日民族統一戰線,是個重大的轉變。在這樣的轉變過程中,由於革命陣營內部理論水平、政策水平的不平衡,認識有分歧,就要發生爭論,這是不可避免的。其實,何嘗只有你們在爭論呢?我們在延安,也爭論得激烈。不過你們是動筆的,一爭爭到報紙上去,就弄得通國皆知。我們是躲在山溝里爭論,所以外面不知道罷了。”