共找到6條詞條名為梅花鎮的結果 展開

梅花鎮

福建省福州市長樂區轄鎮

梅花鎮是福州市長樂區下轄鎮,地處長樂東北角,閩江口南岸突出部,東瀕台灣海峽,與白犬列島海域相鄰,與馬祖列島互望,北隔閩江口,與琅岐經濟區及連江縣壺江島、黃岐半島對峙,西、南毗鄰文嶺鎮。向為省城咽喉,閩江口海防要津。地域面積5.8平方公里,居住面積1.98平方公里,海岸線長12公里。是歷史上著名的古鎮名港,歷代軍事之要塞,古代因山多植梅花而得名。

梅花鎮是純漁業鎮,也是福建省十強漁業重鎮之一,其歷史可以追溯到唐、宋、元時改稱“芳桂鄉新開里”,明、清為“二十四都梅花城”,轄有梅城、梅新、梅東、梅西、梅南、梅北6個漁業專業行政村,總戶數5738戶,總人口16763人,全鎮現有鐵殼拖網、定製網、張帆網等各類大小漁船250多艘,盛產的帶魚、黃瓜魚、海鰻、蟶子、海蚌等名優質水產品。轄區內電力、通訊、衛生、金融服務設施完善,初級中學一所,完全小學2所,中心幼兒園一所。改革開放30年來,梅花鎮的精神文明、政治文明、物質文明建設均取得了顯著的成績,曾榮獲“福建省雙擁模範鎮”、“福建省文明鄉鎮”、”全國農村先進體育鄉鎮“等榮譽稱號。

徠2017年,梅花鎮行政區域面積1600公頃,常住人口13318人。

2020年6月,梅花鎮被列入福建省級鄉村治理示範鄉鎮名單。

1958年屬金峰公社,1961年析置梅花公社,1984年改鎮。1997年,面積5.8平方千米,人口1.8萬,轄梅東、梅西、梅南、梅北、梅新、梅城6個村委會。

梅花自然景觀秀美:“鱔魚灘”濕地芳草萋萋、候鳥雲集,與大海、森林、沙灘、島礁第等構成秀美的海濱風光。新近發掘的明代萬曆年間的“愛國碑”與“清官碑”,新辟於2001年的“將軍山公園”、“梅壺友誼樓”,以及可供農業觀光旅遊的園地,山地、森林、沙灘、島礁等等。這些潛在的旅遊資源,是未來濱海旅遊開發的一大瑰寶。

梅花鎮是一個純漁業鎮,近海捕撈業發達,擁有大小船隻252艘,每年海產品量都達到10萬噸以上,佔全市水產品產量70%以上,是福建省十大漁業強鎮之一;,大宗海產品有梭子蟹、鯷魚。竹甲、墨魚、帶魚等,是福州市水產品交易基地。圍繞漁業辦企業,全鎮共有工商註冊企業49家,其中冷凍冷藏企業佔主導地位,日急凍能力250噸,日冷藏能力達2500噸,是福州市重要冷凍冷藏基地之一。梅花鎮網具廠是福州市最大的網具生產廠家,也是省建築安全網定點生產廠家。50公頃桃源工業區,水、電、路、通訊設施齊全,條件優惠,已有10多家中外企業在工業區落戶。海域產有帶魚、大黃魚、鰻魚、鯧魚等海洋魚類700餘種,有對蝦、毛蝦、梭子蟹等甲殼類100多種。淺海灘塗產有牡蠣、海蚌、縊蟶、花蛤、香螺、紫菜等幾十種貝、藻類水產品。有草魚、青魚、鰱魚等25種淡水魚類。

長樂梅花鎮梅新村村民宋傳春步履匆匆地走進村便民服務代辦點,原來,他的新型農村合作醫療卡不慎丟失了,他不知道該如何補辦。代辦員連東芳告訴他,只要提供個人身份證和一張一寸免冠彩照就行,會有代辦員為他辦理,辦好后就通知他來取。

雖然以前聽人說過村裡的便民代辦點很方便,但辦事如此簡單,宋傳春還是有點不敢相信。“原以為要跑到長樂市區才能辦理,沒想到代辦員會替我跑腿。如果讓我自己去辦理,還不知道找哪個部門,不知道啥時候才能補辦好。”對於這項代辦服務,宋傳春十分高興,連連誇讚“很細心、很周到、很方便”。

梅新村黨總支書記林少雲告訴記者,代辦點設有黨建、民政、戶籍、村建、計生、流動人口等窗口,配備專職代辦員,負責收集受理群眾需要辦理的各種事項需求和當事人相關資料,對接鎮便民服務中心,為群眾跑腿辦事,極大方便了群眾,也密切了幹群關係、黨群關係。

“計劃生育審批、流動人口婚育證明、獨生子女光榮證、無罪公證、戶口遷移手續、農村低保、農村醫療保險、養老保險申請……這些事項都可以代辦。”林少雲說,便民代辦點本著“馬上就辦,辦就辦好”的服務宗旨,為群眾提供“一站式”全程代辦服務,能夠當場辦結的事項定會當場辦結,確實不能辦理的事項也會及時向群眾做好解釋說明,取得群眾理解。

據了解,梅新村現有700多戶人口,絕大部分是漁民,分佈在各個碼頭周圍。每當漁業生產季節來臨,他們往往忙得腳打後腦勺,而每年辦理漁船所有權證書、登記證書、捕撈許可證、船舶檢驗證書等近10項證書的年檢、換證、變更等手續要跑到長樂市區或福州市區,非常不便。為此,梅新村黨總支指定專門代辦員為漁民代辦這些事項,深受漁民好評。“以前需要放下手頭工作自己去辦,有的部門還不知道地址在哪裡,現在有村幹部、代辦員為我們跑腿辦事,方便多了。”漁民林家順說。

便民代辦點還是民眾訴求的彙集點,傾聽群眾訴求的渠道。2013年底,村民蔡某突患中風,由於家庭經濟困難未得到及時救治,一度喪失勞動力。林少雲了解后,第一時間帶領代辦員全程為他代辦申請了低保手續,並為他患眼疾的兒子找到了合適的工作,令全家人感動不已。在去年開展的黨的群眾路線教育實踐活動中,林少雲幾乎走遍村裡每家每戶,共徵集到群眾意見建議14類208條,如今這些問題都得到了很好解決。

為抓好便民服務代辦點建設工作,林少雲在“便、嚴、優、學”四個字上狠下功夫,不斷創新服務機制和服務形式,提升服務能力水平,打造梅新村便民服務代辦點新形象,不但提高了村幹部的工作積極性,也推動了梅新村各項事業的發展。在他相繼擔任村主任、村支書的10多年中,梅新村多次被福州市委、市政府授予“精品村”“文明村”“先進基層黨組織”等榮譽,去年還榮獲“全國文明村”稱號。林少雲也被長樂市多次評為“先進個人”和“優秀黨務工作者”,去年還被評為“福州市優秀黨務工作者”。

“服務無止境,群眾的滿意就是我們的動力。”林少雲說,他將堅持不懈地抓好便民服務代辦點工作,努力當好群眾的跑腿辦事員,將服務送到群眾家門口。

抓住“古鎮”和“漁鎮”的特色作足文章

梅花鎮抓住“古鎮”和“漁鎮”的特色,並作足文章,帶動鄉村振興。

梅花鎮相關負責人介紹,近年來,該鎮充分深挖古鎮底蘊,傳揚特色文化,積極實施文物保護修繕工作,先後投入200萬元對區文物保護單位鄉約所、明代清官碑、愛民碑、梅壺友誼樓和梅花古城廣場臨海周邊建築外立面進行保護修繕;挖掘古鎮的文化內涵,聯合梅城薈、文促會等民間社會團體,開展“梅城尋古”“梅城遺韻、匠心傳承”“古鎮歡歌、喜頌盛典”等系列主題活動,出版了《文化梅花》系列叢書,《梅花鎮志》《梅花拾古》即將出版,展示梅花的古城文化、百姓文化、飲食文化以及紅裙刺繡、船模製作等梅花傳統工藝。另外,依託山水資源、獨特的人文景點,結合臨近閩江口濕地公園的地理優勢,打造“濕地公園+梅花古城”精品旅遊線路。

在發揮漁鎮特色優勢方面,梅花鎮提升傳統漁業,海洋捕撈從近岸近海向深海遠洋轉移,捕撈產量達4.6萬噸,每年漁業燃油補貼惠及在冊漁船16艘。提速增強現代漁業,水產養殖規模持續擴大,優質鰻魚、鮑魚等水產品精深加工加快發展,東水食品、桃源冷凍等龍頭企業支撐引領作用日益增強。完善漁業基礎配套,省級為民辦實事重點項目五顯鼻二級漁港項目建設進展順利,另外,將建成一座港內水域36萬平方米,可容納大馬力漁船600多艘的綜合性漁港,為發展臨港經濟和現代漁業打下堅實基礎。

危房整治:“變廢為寶轉危為安”

梅花鎮相關負責人介紹,在推進房屋安全隱患排查整治的同時,思考如何讓轄區內的古老建築以全新的面目,再度回歸群眾的懷抱,推動“美麗長樂”大行動。

例如針對建城於1965年的梅花運輸社,被鑒定為危房。但是,考慮到該運輸社“親歷並見證”了梅花鎮的歷史變遷,具有較大的歷史文化保護利用價值。該鎮採取“變廢為寶、轉危為安”的工作方式,多渠道發動鄉賢募捐集資,計劃將其修繕改造為古鎮特色民宿。

“這樣一來,既有效消除了安全隱患、保障人民生命財產安全,又完善了旅遊配套服務設施。”上述負責人介紹。

梅花鎮還以“美麗長樂”大行動為載體,每年投入200萬元實現全鎮垃圾保潔外包,實現垃圾日產日清;新修建沙下農貿市場,合理布局攤位,解決了多年來佔道擺攤亂象;將梅城社區房前屋后15畝的閑置宅基地打造成為“微菜園”鄉村景觀,購置防腐木花箱1000個發給各村居,引導群眾在房前屋后栽種花卉美化綠化村莊環境。加大墳墓整治力度,嚴格開展房屋安全隱患排查整治工作,對全鎮房前屋后“髒亂差”問題進行集中整治。

梅城弄笛

“梅城弄笛”系吳航十二景之一,早已被海內外鄉親所熟知。

梅城,枕山面海,不僅盛產鮮美的海味,而且風景宜人,古往今來千百年,勤勞、智慧的時代村民以海為田,耕海牧漁,創造了屬於自己的歷史文化,描繪了許多膾炙人口的美麗傳說,“梅城弄笛”圖說更是其中之一:古因臨海築城,每當夜月晶瑩,海風吹響漁村的孟椿,竹竿之隙呼呼作響,如龍吟,如笛聲。《長樂縣誌》“梅城弄笛圖說“載:縣東北五十里曰梅江,中有城,與定海對峙,邑鎮也。島嶼錯落,碟周遭,萬頃鴻冥,渺不知其所際,遙望琉球,青煙幾點。每值夜月晶瑩,天水一色,數聲風笛,如聽龍吟。其清溪過客,邀恆將軍據胡床三弄耶,抑李暮秋深競響裂石,身在瓜步舟中也?真實地闡釋了梅城弄笛的源由。

梅花城

圍山而築,山頂有石盈畝,巍然高出數丈,上鐫“龍東石”。明洪武十年(1377年)江夏侯周德興奉命造立城池,委福州右衛指揮李榮督造。三面臨海,南建於沙岡,延袤三里。城高一丈八尺,廣六尺,周六百四十八丈。女牆一千二百二十,占樓二十有四,窩鋪二十。辟三門,東門至海,南門面山,西則水門;城門外圍築“雍瓦城”佔地畝許,側向設門;潮至舟航抵城下。城內梯岩架軍寮,連牆接屋,櫛比鱗次,皆兵民之居,最稱雄峙。

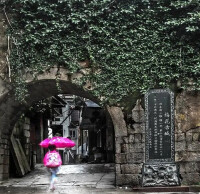

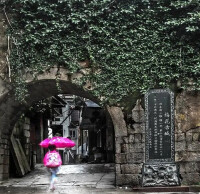

梅花古城

明萬曆(1573~1620年)之季,倭寇各處剽害,梅城拒守獨全。清初海氛又熾,丙申(1656年)遭屠。朝議行清野之計,康熙辛酉(1681年)將居民遷內地;己未(1679年)詔復故土。城以年久沙壓。

康熙五十八年(1719年)知縣衛良佐領帑重修,築內城牆一面(俗稱新城)。雍正十一年(1733年)知縣殷鳳梧、乾隆十年(1745年)知縣戴永朴、乾隆二十七知縣賀世駿分別領帑重修,遞復之後,東門外又是人煙輻輳。

嘉慶丙辰(1796年),海盜林發枝沿江剽劫,居民以竹筐來別裝實沙,沿岸疊布,兵民聯防,始得無患。宋元時有巡簡司公署在上街。築城時移置巡簡司於仙岐蕉山,立梅花千戶所,有屯軍一千五百四十名,有衛指揮一員、副千戶一員、鎮撫一員、百戶一員,世襲鐵印官十三員駐防梅花。清初調遷兵燹頻仍,址屋厭墟,惟上街所衙門巷址尚存。

道光間,梅花所改凡署,春秋兩凡千總把總輪防。城北抵閩江,東臨東海,西有“百流湖”水匯閩江。

百流湖淤積填地建梅花中學,水流淤窄剩下“百流漏”和“大溝漏”二條小水溝。梅城歷今六百多年,屢修屢壞;最後一次修整(1762年)距今二百多年。女牆、戰樓和大部牆體已傾塌無存。但東門一帶保存尚好;東西北三面殘牆尚能坎坎坷坷斷續相連,埋沒於占城搭蓋、亂草野藤和垃圾渣土之中;仔細觀察當年威鎮海疆雄風尚存;南面兩城牆雖已毀平而基址可尋可辯。梅花古城地勢甚高,要攀上石階,轉過高低略有不平的石板路,才能步入梅花古城唯一一條大路,說是大路,其實寬也不過兩米。街面上,老樣新式的房屋交替出現。老厝,飛檐黑瓦白牆,猶現當年古城風采,只不過疏於保護,多已破敗,人去樓空,殘垣橫陳,只有門口水井常駐,有圓有四方口。現今只留下一段牆垣,連著城門。城門全由石塊壘築,呈拱形,依舊堅實,城門下一位老嫗擺著攤,城門旁則貼有“電影院做戲,歡迎群眾觀看”字樣。城牆頭長滿了簇簇的綠色爬藤類植物,並往下伸展。城牆一直延伸到中心校旁,學校圍牆加築其上。塊塊石條,因為年深日久,歲月的沖刷,石面光滑無比,只有失去生命的青苔痕滯留其上。

清徠康熙末,梅花因沙擁壓,改為寨。曾四次重修,最後一次,是在清乾隆二十七年(1762年),知縣賀世駿領帑重修,並標“梅城弄笛”為長樂十二景之一。有賀世駿詩為證:梅花叢里斗城懸,傍水依山四面研。長笛一聲倚重閣,清音幾曲入雲天。興來掩仰情何極,吹到悠揚怨亦消。最喜月明風靜候,樓中有句憶青蓮。抬頭望去,傍山面海的梅花古城略顯老態,似乎不勝風力,搖搖欲墜,卻矗立幾百年。它的地理位置,決定了和戰爭有千絲萬縷的聯繫,幾乎每處古迹、每個故事都隱現刀光劍影。憶古:草鞋退寇“姑婆”護佑大路轉彎處,可見一古廟。廟上方正中大字書:調羹勝境林位宮。這是為了紀念幾百年前草鞋退倭寇的林位而建造的廟。林位(1528-1564年)是明嘉靖年間奉命鎮守梅花城的邑侯。時逢倭寇壓境,梅花城告急。兵臨城下之際,林位棋走險著,喬裝改扮成小販,經小路潛至城外,叫賣三四十厘米長的草鞋。此舉被倭寇頭目引以為奇,詢問如此大的草鞋有何用處。林位假稱,梅花城內軍民身高體壯,這種草鞋就是特為其所制,並趁此機會故作泄露,實則誇大了城內軍事部署情況。倭寇頭目不明就裡,聽信其言,果然臉有懼色,急令退兵。

2020年6月29日,梅花鎮被列入福建省級鄉村治理示範鄉鎮名單。