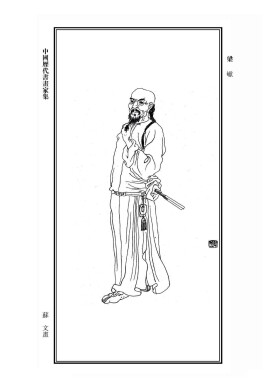

梁巘

梁巘

梁巘(yǎn)(1710年——1788年後),字聞山、文山,號松齋,又號斷硯齋主人。亳縣(今安徽亳州)人。清朝著名書法家。

梁巘(1710年——1788年後),字聞山、文山,號松齋,又號斷硯齋主人;祖居亳州十九里鎮,后居住在亳州城裡夏候巷街(現夏候小學西跨院),歿后埋葬在十九里集南一里半杜庄村后。{曾祖父粱繼宗;祖父梁爾祿,字天賜,國學生;父親粱接孟,字介賢,候選經歷,敕贈文林郎(文職、正七品);兄粱峰,字屏山、號六松,性孝友,善文章、工書法。梁巘長子俊業,早卒;次子偉業,嘉慶六年(1801年)辛酉拔貢,官浙江於潛縣知縣。業師陳師古,字聖緒,乾隆九年(1744年)甲子科舉人。門生有姚蓮府、蕭景雲、王魯庵、許春林等。}清乾隆二十七年(1762年)敕授文林郎壬午科舉人,由咸安宮教習轉任湖北巴東縣知縣;壽州(今安徽省壽縣)循理書院院長(山長)。其在書法上的成就遠大於政治,他與乾隆年間五位(張照、王澍、劉墉、王文治、梁同書)重要書家齊名,為清代著名書法家之一。

梁巘

后巘以語金壇段玉裁曰:“執筆之法,指以運臂,臂以運身。凡捉筆,以大指尖與食指尖相對,筆正直在兩指尖之間,兩指尖相接如環,兩指本以上平,可安酒杯。平其肘,腕不附幾,肘圓而兩指與筆正當胸,令全身之力,行於臂而湊於兩指尖。兩指尖不圓如環,或如環而不平,則捉之也不緊,臂之力尚不能出,而況於身?緊則身之力全湊於指尖,而何有於臂?古人知指之不能運臂也,故使指頂相接以固筆,筆管可斷,指鍥痛不可勝,而後字中有力。其以大指與食指也,謂之單勾;其以大指與食指中指也,謂之雙勾;中指者,所以輔食指之力也,總謂之‘撥鐙法’。王獻之七、八歲時學書,右軍從旁掣其筆不得,即謂此法。舍此法,皆旁門外道。二王以後,至唐、宋、元、明諸大家,口口相傳如是,董宗伯以授王司農鴻緒,司農以授張文敏,吾聞而知之。本朝但有一張文敏耳,他未為善。王虛舟用筆祗得一半,蔣湘帆知握筆而少作字樂趣。世人但言無火氣,不知火氣使盡,而後可言無火氣也。如此捉筆,則筆心不偏,中心透紙,紙上颯颯有聲。直畫粗者濃墨兩分,中如有絲界,筆心為之主也。如此捉筆,則必堅紙作字,輭薄紙當之易破。其橫、直、撇、捺皆與今人殊,筆鋒所指,方向迥異,筆心總在每筆之中,無少偏也。古人所謂屋漏痕、折釒義股、錐畫沙、印印泥者,於此可悟入。”巘少著述,所傳緒論僅此。當時與梁同書並稱,巘曰“北梁”,同書曰“南梁”。(選自《清史稿》)

據文獻記載:梁四歲能誦《毛詩》,十二歲讀完經、史,善文章、工書,志向高潔;《亳州志》記載:梁巘弱冠時隨兄峰就讀於金陵“鐘山書院”,業師陳師古;在就讀時,他的座右銘是“生有知,死有聞。死而無聞,與草木何分!”。然而,命運多舛,他多次進京趕考都“名落孫山”。五十多歲了,再赴京考進士,又不第;遂寄寓京城以賣字為生,偶遇精於書法的成親王永堭(乾隆皇帝第十一子),贊其:“執筆好,入門正”。永堭回去將梁的情況告知父親,乾隆皇帝愛才,隨授其文林郎壬午科舉人、同進士出身;在咸安宮任教習,不久即放任湖北巴東縣知縣。巴東是個貧脊的山區小縣,財力維艱,梁任知縣九年,雖加二級、錄四次,因與業師陳師古一樣:“性恬淡,不交勢利”,為人耿介、不善逢迎巴結,終未能升遷。后便以母親年邁,辭職回亳,無意仕途。他的為人是出了名的,汝陰(今安徽阜陽)的寧問禮說:“余弱冠時,伯兄勖之曾給我講:‘吾於人倫,獨見長洲胡東表、宛平孫雨髯、亳州梁聞山,願汝終身效之'”。辭職不久,山西平定州的張佩芳到壽州任知州,他親自到亳州延請梁巘出任壽州“循理書院”院長。從梁任院長所寫《八蜡廟碑記》的落款:“敕授文林郎壬午科舉人 湖北宜昌府巴東縣知縣 加二級記錄四次 亳州 梁巘 書丹 乾隆四十年歲次餘十月乙亥朔十二日丙戌建”來看,他當在乾隆三十六年(1771年)去知縣職,乾隆四十年前後去循理書院。

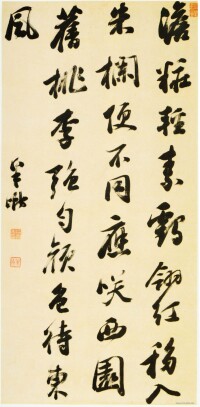

梁巘 行書東坡語

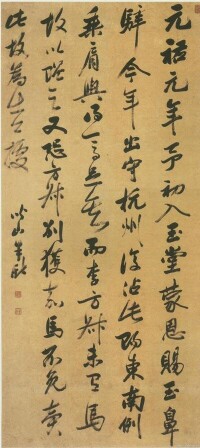

梁巘 行書施敬一詩試筆

梁巘 行書施敬一詩試筆。

(據考證,約在1710-1790年)。梁巘是清代中葉頗具影響的知名書家,書法博涉諸家,而以工李北海(李邕)書聞名大江南北。楊守敬《學書邇言》中曾評云:“梁山舟(同書)領袖東南,梁聞山昌明北學,當時有南北二梁之目,誠為雙壁。”①

據《亳州志》記載,梁 巘四歲能誦《毛詩》,十二歲讀完經、史,弱冠時隨兄梁峰就讀於金陵(南京)“鐘山書院”,業師陳師古。他曾多次參加科舉考試,均“名落孫山”。五十多歲時再赴京師趕考,仍不第。遂寄寓京城以賣字為生,偶遇精於書法的成親王永王皇(乾隆皇帝第十一子),贊其:“執筆好,入門正”。后被永王皇 舉薦給乾隆。乾隆二十七年(1762年)已經53歲的梁 巘被乾隆,敕授為文林郎壬午科舉人,同進士出身,在鹵咸 安宮任教習,不久即放任湖北巴東縣知縣。巴東是個貧脊的山區小縣,人口少,財力維艱。梁巘在巴東任知縣九年,因為人耿介,不善縫迎,未能升遷。后以母親年邁,於乾隆三十六年(1771年)辭職回到家鄉亳州。乾隆三十九年(1774年),張佩芳到壽州任知州,親自到亳州延請梁巘出任壽州“循理書院”山長(院長),此時,梁巘已經六十五歲。

梁巘在壽州主持循理書院長達十數年,其論書筆記《聞山評書帖》、《承晉齋積聞錄》等均是在壽州講學期間整理而成。在壽州的十餘年中,他除了向門生弟子講授經史之外,還向他們傳授書法技法與學書旨要。他在《承晉齋積聞錄·執筆論》中說:“吾課循理書院十餘年矣,憶初至時,以執筆之法授人,無不謂為古人執筆不必盡如是,且誣以為欺人,及今得吾執法而字學長進者有數人,而人始息其譏而信之矣。”②由此可見,他在講學期間有意帶了一批書法弟子,並把他一生的學書心得毫無保留地傳授給他們,這對壽州地區後來習書之風大盛並成為江淮地區有名的“書法之鄉”起到了重要作用。

公元1774年(乾隆三十九年),青年書家鄧石如(1743-1805年)繼承父業到壽州設館教書。他此行到壽州一方面是為了掙錢養家糊口,另一方面是仰慕梁巘的書法及為人,希望能在壽州結識梁巘,拜梁為師。當時梁巘已名聞大江南北,鄧石如尚是初出茅廬的一介寒士。無論從年齡、資歷、學養各個方面,梁巘都堪當鄧石如的老師,但梁巘看了鄧石如為循理書院諸生刻的印章和用小篆寫的扇面后,十分欣賞鄧石如的天賦,贊道:“此子未諳古法耳,其筆勢渾鷙,余所不能;充其才力,可以凌轢數百年之巨公矣。”梁巘以伯樂的眼光,認定鄧石如將來能成大器,如果納鄧石如為弟子,反而會束縛鄧以後的發展,因此不讓鄧對他執弟子禮,而是以朋友、知音的身份對鄧石如的學書與治印給予啟發、指導和幫助,一方面為其指點迷津,鼓勵鄧深入精進,後來又親自寫信把鄧石如介紹給他在金陵的好友梅文穆,為鄧石如在藝事上的深造和提高提供了有利的條件。

梁巘生長於碑帖代謝之際,是最早提倡取法周秦漢魏的書家之一,其書法實踐與書學思想對清代中葉碑學書風的興起發揮了重要的影響。在書學上,他雖然不像後來的包世臣、康有為那樣大張旗鼓地崇碑抑帖,但對碑和帖都有客觀公正的評價,在其論書筆記《古今法帖論》中,他對周代的金文、漢魏的碑刻都給予極高的評價,③開清代碑學研究之先聲。這在館閣體流行的清代中葉,是十分難能可貴的。民國時期知名書家張樹候先生在《淮南耆舊小傳》中對梁巘的生平與書藝曾作過如下評論:“自元明以來,書家崇尚閣帖,講碑者少焉,梁先生當碑帖代謝之際,曾著一書,論漢魏六朝各碑版,並略論摹寫先後之宜,顧雖考究及之。至於臨摹,則謙遜未遑也。惟規模李北海,然不為所囿,風神韻味。如碧梧翠竹,清和宜人,所書以行草為勝,大楷次之,意在傳世。……致仕后,主吾壽書院講席最久,以故石刻墨跡,至今吾壽為多。”④這裡,張樹候所說的“嘗著一書”,指的是梁巘在壽州講學期間所撰寫的《承晉齋積聞錄》。此書民國三年曾由安徽省官紙印刷局出版發行,並有手抄本流傳於民間。1984年上海書畫出版社在整理出版《中國書學叢書》時,對該書進行了點校再版,全書共分《古今法帖論》、《名人書法論》、《自書論跋》、《執筆論》、《學書論》、《硯論》、《印章論》、《雜論》等八個方面。系統、全面地記述了他對書學各個方面的體悟和認識,其中有許多見解發前人所未發,論述十分詳實和精審。如在《學書論》中提出:“學書如究經,先宜博涉,而後返約”,“晉人尚韻,唐人尚法,宋人尚意,元明尚態。”“學古人書,須得其神骨、魄力、氣格、命脈,勿徒貌似而不深求也。”⑤這些觀點對當時及後來的書風都產生了一定的影響。

梁巘一生,書碑較多。他在壽州循理書院講學時間最久,留傳下來的碑刻墨跡也最多。梁巘在《自書論跋》中曾記述他為亳州、壽州、泗州、江寧、揚州、宣州、安慶、桐城、蘇州、徐州等地書寫碑版53種。在他的家鄉亳州只有8種,而在壽州的碑版書卻有17種之多,居各處碑版數之冠。他在《自書論跋》中曾說:“吾所書諸碑,以壽州《報恩寺》為最,《孫氏樂輸記》次之。《樂輸記》古厚結實,冠諸碑之上。”⑥這說明他在壽州地區留下的碑刻書法不僅數量最多,而且多是精品。從我們搜集的情況來看,梁山獻所書碑刻書法有據可查的有六十二塊,具體分佈情況如下:

亳州七塊:湯陵碑、鹵咸平寺碑、書院碑、江公救災碑、都困李公德政碑、劉公墓誌銘碑、貝葉經記碑。

壽州十五塊:循理書院碑、八蜡廟碑、先農壇碑、真武廟碑、白龍潭龍王廟碑、劉黃二公祠碑、奎星樓碑、城土皇 廟碑、孫氏樂輸記碑、報恩寺碑、趙松雪七字跋、陰騭文碑、裕備倉記碑、太上感應篇碑。

鳳陽五塊:城隍碑、陰騭文碑、鼓樓碑、宜樓記碑、嚴公血石碑。

泗州四塊:泗州治碑、玻璃泉碑、釋迦寺碑、義姑祠碑。

江寧三塊:表忠祠碑、八祠之約碑、方氏節孝碑。

揚州三塊:康山碑、史閣部碑、張觀察唱和詩碑。

安慶九塊:巡撫題名碑、喜雨碑、爽襟樓碑、閣撫台祖星海公墓誌銘碑、閣撫台父墓誌銘碑、閣撫台傳碑、大觀亭記碑、玉溪詩刻、關帝廟碑。

當塗二塊:卞孺人墓碑、重修當塗縣學校碑。

山東嶧縣二塊:漢丞相樂安侯記碑、十里泉唱和詩碑。

蘇州一塊:蘇州府題名碑。

婺原一塊:王氏碑。

桐城一塊:捐科舉盤弗碑。

徐州一塊:楊公誥封碑。

寧國一塊:重修北樓記碑。

歙縣一塊:鮑君家傳碑。

武進一塊:錢孺人傳碑。

阜陽一塊:侯選丹徒縣訓導王公墓誌銘。

上述碑刻大部分是在壽州講學期間所書,從地域分佈來看,也是以壽州為中心,向四方輻射。其書碑數量之多,分佈之廣,書刻之精,在清代中葉堪稱首屈一指,從中可以看出梁巘書法在清代中葉所享有的聲譽。裴景福在《承晉齋積聞錄》裴印本序中說:“自董香光后,雖以諸城(劉鏞)之聖,揮毫落補考褚,尚偶以姿媚媚人,惟先生(梁巘)與張文敏(張照)不愧書家樸學,讀是錄當益信矣。”梁巘所處的時代,正是“樸學”思潮興盛的時代。裴序將梁巘書法比作“書家樸學”,十分恰切。同時,也使我們看出,梁巘的書法實踐及清中葉對碑刻書法的重視與樸學的興盛是不無關聯的。