處州府城牆

浙江省麗水市的古城牆

處州府城牆位於浙江省麗水市,城牆始建於隋開皇九年(公元589年),至今已有1400多年歷史。

處州府城牆歷史悠久,始建年代明確,布局具有鮮明山區府城特色,砌築技術科學合理,是研究中國古代城牆發展歷史和古城布局的實物例證,具有重要的歷史、科學、藝術價值。

處州府城牆(省級文物保護單位)

處州府城牆

處州府城牆

今殘存處州府城,始建於元代。清道光《麗水縣誌》記載:“元至元二十七年(1290)處州路總管斡勒好古,萬戶石抹良輔委麗水縣尹韓國寶,割舊城之半而新之,為門六:北曰望京(亦曰麗陽)、東曰岩泉(亦曰虎嘯)、東曰行春(亦曰下河,俗呼廈河)、南曰南明(俗呼大水門)、西南曰括蒼(俗呼小水門)、西北曰通惠(亦曰左渠)。”

處州府城牆

現存麗陽門古城牆長68.8米,殘高5.95米,頂寬8米。風化和人為破壞現象非常嚴重,城牆基礎沉陷。

處州府城牆

處州府城牆

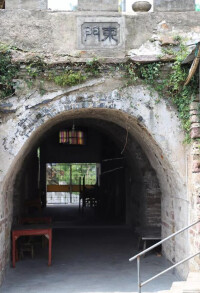

麗陽門在子午線上,門朝正北,在中山街北段。與城門弄相交處門。城門呈拱形,高過大水門。上有城樓,四檐挑出,十分雄偉壯觀。它雖稱望京門,卻無通京大道。上世紀三四十年代,一出城門就有王一中(明萬曆時官拜山東監察御史)的牌坊、葛周三大元帥廟。再往北有“千人墳”,是埋葬太平軍攻城的殉難戰士。近北郭橋路旁,是小五顯廟,坐東朝西,廟內有顯宗王等五尊塑像,是紀念朱元璋反元時陣亡的五位將士。除了牌坊和廟宇,城外多為王氏家族的墳地,且一直延伸至白雲山腳下。今白雲小區東邊,有一座接官亭,又名皇華亭。凡有詔敕下至,或府縣新官上任,都得在此設香迎接。

麗陽門內到處是矮屋破房,住的多是貧苦農民。他們在城外種的是月亮田,常遇旱災荒年,收入糧食無幾,只得用稻草編床墊來換油鹽度日,所以有“麗陽門打草荐”的說法。東首今市委處有個小教場,原是清軍練兵場所,民國以後變為一片荒地。直到1928年,才有老闆在那裡創辦燧昌火柴公司。

1934年麗縉公路通車以後,麗陽門成了交通樞紐,城樓上設有公路管理處。門外東邊有了車站,車來人往,一下子熱鬧起來。抗戰開始,省機關內遷,麗水成了浙南政治、經濟、文化的中心,麗陽門首豎抗日大旗,救亡運動開展得如火如荼,一躍為六門之首。後來,先是敵機狂轟濫炸,自己又堅壁清野,主動破壞公路;接著是1942年、1944年日寇兩度流竄麗水,汽車站遷到水南岸,麗陽門一落千丈,變得蕭條冷落,死氣沉沉。抗戰勝利后,公路再次修復通車,麗陽門又恢復了舊貌,重新煥發生機,門外又有了商店與街道。

虎嘯門的舊址,位於文昌路北端,在今蓮都區經委門前,工人文化宮的後面,它有二重門,里城門較大,大門朝東,為拱形建築,上有城樓;外城門較小,門朝北,亦呈拱形。里門與外門之間有個大廣場,是牛行和竹木行的交易場所。平日它們蕭條冷落,而市日則頗為繁鬧。城門外百米處,有條護城壕。城牆與護城壕間全是墳地。出城門向北半里處,有一座白粉牆屋,俗名為“萬人塔”,是嬰兒屍體拋投處所。出城門向東,有馬鳴庄,庄南首有先農祠、先農壇。祠與壇,是春后縣官擇日行春、舉行播種形式的場所。虎嘯門外稍遠處,是水田、菜地、荒圩、墳堆,還有零星的小村落。

虎嘯門內有條南北向的街(今城東路、文昌路),街兩邊多客棧(即今日的小旅館)。因虎嘯門外有條通往縉雲的大路,是通省、通京必經的大道,陸路外出的客商、文士、小吏,往來都先到虎嘯門住宿,故有“虎嘯門開歇店”的說法。

古處州府城牆

在今公路大橋北墩旁,栝蒼路最南端向西轉彎處,也有內外兩重城門。兩門之間的瓮城,與城門外的街道商店毗連,此為六門中所獨有。小水門是處屬“上七縣”水路交通的碼頭,城門內外車水馬龍,街道兩旁客棧林立,不亞於虎嘯門的歇店,而賣肉鋪、南貨店、京貨店、酒坊則隨處可見。它們表明這裡過往客商眾多,商業的繁榮。關於“小水門賣私鹽”,是因為官場腐敗,船老大隻要以小錢向碼頭上鹽兵行賄就可將私鹽運入,商店老闆貪圖利潤高額而銷路又好,也都不顧鹽由官府專營而偷偷地販私鹽。小水門毀於日軍炮火。

處州府城牆

城東南角的廈河門,在今大猷街與城東路交叉路口處。它也有二重城門,均為拱形建築:里門較大,朝東,有城樓;外門較小,朝南,無城樓。城門外不遠處有白衣丞相廟,廟後有觀音閣,還有行春橋、行春壇。清朝時,立春這天,知府、知縣等官吏都要坐轎到此迎春。農曆三月初三,群眾要抬太保老爺神像來此迎春。出城五里有廈河村,是重要的船碼頭。溯江而上的不少貨船,都會在此停泊,貨物經此中轉由陸路運往各地。城門內有關主殿,最早叫天慶觀,是北宋元祐年間(1086——1094)處州太守關景暉所建。因城門內外的土地多含沙質,適宜種旱地作物,特別是蔬菜,這一帶農民都種有菜園,技術又有專長,種的蔬菜多供應城內居民食用,所以就有“廈河門種菜園”的說法。

處州府城牆

處州古城牆在古代人民的禦敵保家中發揮了它應用的歷史作用,它是麗水人民熱愛家鄉、不畏強暴、不屈不撓、英勇頑強的歷史見證,因此,深受當地的人們眷戀。隨著城市現代化建設的步伐,麗水城不得不突破城牆向外擴展,因而,拆除了大部分的古城牆,許多有意之士經過多方奔走呼籲,大水門和麗陽門的部分古城牆遺址才得以保留。對於古城牆遺址加以保留的重要性,老一輩人有著較深刻的認識,他們認為,古城牆是麗水古代政治、經濟、軍事、文化的一個縮影,是歷史的沉澱。麗水地處邊遠山區,歷史古迹不多,僅有的少量古迹應倍加珍惜和利用。

文物保護價值。1988年公布為麗水市(縣)級文物保護單位,2003年6月,麗水市人民政府重新核定公布為市級文物保護單位,2005年被省人民政府公布為第五批省級文物保護單位。

1、因地制宜地修繕這部分保留下來的古城牆,並根據“古為今用”的原則,通過精心設計,將處州古城全貌、歷史故事、處州人民在戚繼光帶領下英勇抗擊倭寇歷史等以文、詩、版畫或畫等形式在古城牆上加以表現;麗水在解放后,特別是改革開放以來的巨大變化以及遠景規劃也可以在古城牆上加以展現,讓古城牆成為麗水的昨天、今天和明天的見證,也成為一個愛國主義教育基地。

2、大水門古城牆遺址修繕后可以辦成低消費的具有麗水文化特色的文化娛樂休閑場所,這個場所專門介紹麗水市各市縣風土人情、名優特色產品及名人事迹的書嘗故事會和說唱結合的民間藝術場所,讓人們在這裡了解到更多麗水歷史文化信息,汲取一些前進的力量源泉。