共找到2條詞條名為徐為的結果 展開

- 徐為

- 華夏航空股份有限公司董事

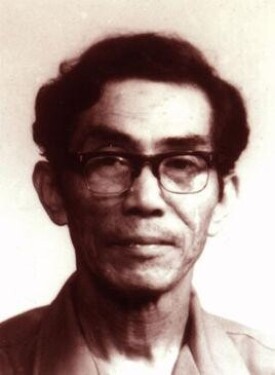

徐為

徐為

徐為 男,二級導演。上海市人,1924年6月出生。1942年畢業於上海華光戲劇專科學校表演系,同年參加由著名話劇表演藝術家唐槐秋任團長的“中國旅行劇團”任演員,巡迴演出於上海、北京、天津、杭州、蘇州等地。

改編導演的《孔雀東南飛》於1957年參加浙江省第二屆戲曲會演獲劇目二等獎、導演一等獎。

1958年秋被迫脫離了文藝戰線。

1979年1月重返文藝界被安排在“海寧市越劇團”任編導。20年來共編導了20餘本大型越劇,其中的《楚宮血淚》、《血濺洞房》、《兩代姻緣》、《法場風雲》、《情緣難了》、《知縣與御史》等劇,相繼參加了二至八屆浙江省戲劇節演出並均獲獎。

1984—1986年,連續三年被評為海寧市先進工作者。

1989年被推選為嘉興市勞動模範。

1990年被授予海寧市有突出貢獻的優秀專業人才榮譽稱號。

1999年由中國戲劇出版社出版《徐為劇作選》,收入《巡按審母》、《竹箭緣》等8個劇目。

在上海市莘庄鎮青春村金家塘鐵路邊的某處,兩道鐵門和一堵高牆將裡外隔離出兩個截然不同的世界。

這裡有個聽起來充滿希望的名字:上海青春精神病康復院。但是,院內的病人在幾年甚至幾十年如一日的重複“康復”中,大多都已青春不再。

現年48歲的徐為(化名),在這裡已經待了十餘年。其間,自認為無需再住院的他,曾嘗試過以各種手段離開,但均以失敗告終。

網路上,曾有一個未經證實、題為《你能證明自己沒有精神病嗎?》的故事非常流行。其中,主人公美國《探路者》雜誌記者格雷·貝爾在採訪完成功“逃出”精神病院的正常人後感慨:在一個不正常的環境里,一個正常人想證明自己的正常是非常困難的,也許只有不試圖去證明的人,才稱得上是一個正常的人。

現實中,徐為,一個曾被鑒定為“患有精神分裂症,屬於殘留期”的精神病患者想要重獲自由更是難上加難。他最終選擇在2013年5月6日,《精神衛生法》正式實施的第六天,以侵犯人身自由權為由,將所在康復院和作為監護人的大哥告上法庭。

在給法院的信中,徐為這樣寫道:“我相信法律最後能讓我堂堂正正地走出醫院,希望法院讓我有機會到神聖的法庭上表達我對自由的渴望,有機會回歸社會上,去重新建立我的生活。”

7個多月後,上海市閔行區人民法院通知其立案成功。這也成為全國第一起依據《精神衛生法》起訴的個案。

徐為的代理人、北京盈科(上海)律師事務所的楊衛華律師表示:“這個人很簡單,被關了十幾年,希望法庭給他一個說理的機會,讓大家聽一聽幽禁了十幾年的心靈對自由的渴望。自由對我們來說沒什麼,對他來說太寶貴了。”

3月11日上午10點剛過,徐為已守在康復院的大門口等待記者的到來。一個跟他年紀相仿的女人站在他的身邊,牢牢地挽著他的手臂。她就是小甘,徐為在住院期間結交的女友。

採訪是在大門旁邊的一個房間里進行。一張殘破的單人沙發、一張大長桌,以及一把長板凳,就構成了所謂的“會客室”。

徐為招呼記者坐在沙發上,自己則搬來板凳相對而坐。小甘隨後坐在徐為的身旁,仍然緊緊挽著他的手臂。

小甘說,她哥哥隨時都可能來接自己出院,“但他出不去,我也不走”,兩人相視一笑,他們早已約定要一起走出這座“無形的牢籠”。

“我很小的時候父母就離了婚,家裡四個兄弟跟父親和繼母一起生活。家裡的經濟條件算不上太好。到了1989年,正巧趕上當時的出國潮,我也就去了澳大利亞。說是去讀語言,但說實在的,我不太在行,就在那裡打工。”徐為將自己前半生的經歷娓娓道來。

但是,他的人生就此發生了決定性的轉變。

在澳期間,徐為迷戀上了賭博。賭輸沒錢的時候,他就去慈善機構接受救濟。他睡過圖書館,也睡過公園。

時間一天天過去,徐為終於挨到了可以辦理永久居留證的日子。

“申請居留證前,要先經過體檢。當時,我就跟醫院說了,我現在沒錢,住在慈善機構裡面,檢查身體的錢以後再付。他們叫我去看看精神科醫生,或許他們認為住在慈善機構里的人都是有病的。”徐為回憶道,“後來,我問朋友借了錢交了體檢費。但去拿報告的時候,我等了好幾個小時都沒有拿到。於是,我當場發了脾氣。”

結果,居留證被拒。徐為說,當時他想找律師幫自己申訴,但沒有找到。一怒之下,他便跑到移民局,要求把自己遣送回國。“我在移民局的拘留所里,過滿35天的申訴期,以非法居留理由被送回中國。”

2000年10月,34歲的徐為被送回廣州。當時,身無分文的他打電話給大哥徐興(化名),讓其在深圳的朋友送來點錢,這才買了車票回到上海。

但徐為對澳大利亞移民局始終耿耿於懷。為此,在最初一段時間,他到上海外事部門、出入境管理處、澳大利亞領事館等機構四處維權,甚至問父親要錢跑到北京的大使館申訴。按照他的說法,光每個月給澳大利亞那邊打的國際長途電話費就高達好幾千元。

“我爸把這個情況告訴了我哥,他們就說我發精神病了。”徐為說,2001年他第一次被送到了普陀區精神衛生中心。“當時,我就把懷疑有人跟蹤我的事情告訴了醫生,他們認為我有病,讓我住院了,還強迫我打針。我不願意,被許多人圍著打了一頓。”

一年之後,普陀區精神衛生中心的醫生讓徐為出院了。徐為猜測:“可能是看我一切都挺正常的,也可能是因為沒付醫藥費。”由於父親不認路沒來接,徐為借了錢坐公交車回了家。

回家后,徐為找到過一份工作,在一個沙特人手下幹活,名義上的翻譯和副廠長。不過,徐為很快就辭職了,理由是“整天沒事幹,工資又很低”。為此,他和父親吵了起來,父親堅持認為這份工作不錯,爭吵中,徐為伸手推了父親,指甲划傷了父親。

70歲的父親將徐為的舉動告訴了居委會。居委會打算將徐為再次送到普陀區精神衛生中心,但被院方拒絕。徐為記得,有一天,一輛車開到家門口,在警察和居委會人員的監督下,他被送進了上海青春精神病康復院。

“這個康復院的院長以前就是普陀區精神衛生中心的護士,1985年出來開了這個康復院。當時普陀的一個醫生和我哥是同學,大概是他介紹的吧。”這些依舊是徐為的猜測。

徐為沒有想到,這一待,竟是十年光景。

入院半年之後,徐為的病情沒有反覆。按照他自己的說法,已經“可以出院了”。但是當居委會代表來到康復院準備接他回家時,院長卻將居委會的人叫到一邊交談了一番。談話結束后,居委會代表沒有接徐為出院,也沒有再主動提出接他出院。“我不知道他們說了些什麼,反正沒讓我回家。”

徐為知道的情況是,入院之初沒有安排任何精神病診斷,入院一周后,在他的再三催促下,一位副院長、一位醫生和一名護士開始“會診”。過程就是雙方的問答,徐為用“簡單”來形容這次“會診”,但他至今還不知道這次“會診”的結果。

在康復院的日子,每天都嚴格按照一套作息時間表生活:清晨6點半起床,早餐后要麼進行音樂治療,要麼在院內自由活動;上午10點45分就吃午餐,然後是“午休”;下午1點半,音樂治療和自由活動的人員互換;下午3點45分吃“晚飯”,接著4點便又回去睡覺,一天結束。

而所謂的自由活動,僅僅是在空地晒晒太陽。僅有的一台電視機,“太舊了,沒法看”。

徐為反問:“一個正常人能忍受這樣的生活嗎?”

由於不堪忍受如此枯燥的生活,徐為曾經試圖翻牆逃跑,結果被抓;他也曾攀越樓頂天窗,想到樓頂跳樓自殺,摔下來受傷在床上躺了幾個月。

直到2005年,小甘入院。

當時的徐為在精神病院還頗有些“權力”,他是“大組長”。據他自己說,因為他的“病情”較為穩定,被醫院指派管理其他病人。

趁著每天為病友派發點心的機會,徐為和小甘很快熟絡了起來。“就是看對眼了唄!”

徐為再也沒有輕生的念頭。但有了愛情,想要出院的慾望卻與日俱增。徐為知道,離開精神病院開始新生活需要一大筆錢。

據了解,徐為每個月有殘疾金和政府對精神病患者的補助,分別是850元和700元,他每個月200元的住院費和450元的伙食費以及其他開支都是從上述收入里支出的。剩餘的錢他有自己的銀行卡,可以自由支配。

此外,那時只要經過允許,徐為還可以離開康復院,外出幫醫院和病友買些東西,掙點跑腿費。加上每個月為病友理髮,也有一定收入。

2011年,徐為的存款達到兩三萬元。那年春節剛過,他著手帶著女朋友實施“逃離計劃”。他選擇凌晨4點動身,騙看門的阿姨說出去買點早飯。他們打車直奔上海南站,買票進站。

一切似乎都很順利。候車室里,兩人又冷又餓,手裡握著的是兩張從上海到廣州的火車票,徐為記得發車時間是早上8點,站票。“廣州熱,一來我怕冷,二來廣州不需要冬裝比較省錢,畢竟我們就這些錢,要省著點花。我們還打算租個房子,然後就各自找工作,開始新生活。”一切都經過徐為的深思熟慮。

但是,兩人最終未能搭上南下的列車,早上7點,醫院來人了。“一個是醫生,一個是派葯的,直接到我們的座位上把我們帶了回去。”

徐為至今都不清楚到底是怎麼“落網”的。

自此,徐為可以“自由”進出康復院的“權力”徹底失去了。

但在中國,要出院,必須經過監護人的同意。徐為的父親2008年去世,徐為戶籍所在地居委會為其指定了監護人,即其大哥徐興。

按照徐為的說法,徐興常年在廣東工作。他出國之前,兄弟倆關係還算好,自從住進精神病院,往來就越來越少。

徐為形容,大哥和二哥的關係就像“穿一條褲子”,而四弟身患殘疾也在長期住院,“他(徐興)一年就來看我一次左右,跟二哥一起來。”

父親去世后,其名下的公房由徐興承租並轉租出去。“也許我出院會影響到他的收益吧。”大哥屢次拒絕接其出院,徐為只能想到這個理由。

在一份徐為戶籍所在地居委會出具的有關徐為情況的說明中,記者看到,“徐興一直不同意徐為出院”,理由是:“沒有時間照顧徐為,本人一直在廣東打工,無法監護。承諾三年以後,退休后再接徐為出院回家。”說明的落款是2012年6月4日。

“徐興後來說,如果我能找到新的監護人,他願意放棄監護權。”於是,徐為輾轉找到了住在江蘇的生母,“但徐興後來變卦了”。

2012年,徐為自己聯繫了一名律師,嘗試通過變更監護人的方式出院,結果是敗訴。

在這次變更監護人的庭審記錄中,徐興的陳述,彷彿是故事的另一個版本:2002年,徐為第一次被送進精神病院期間,是徐興幫其辦理醫保和低保,徐為一直享有相關福利。徐興還表示定期、經常去醫院看望徐為,“經常督促居委會關心,經常與醫院聯繫,經常寄錢、寄東西給徐為。”甚至“隨叫隨到,會從廣東坐飛機到上海”處理徐為在精神病院的事。

而在接受媒體的採訪時,徐興曾表示:“你相信一個精神病人還是法院的判斷?我是監護人,要對他負責,對社會負責。醫院說他卡著別人的脖子讓他逃出去。有司法鑒定,他就是不能出院。”

也就是在這次審理中,徐為看到了目前為止唯一的一份書面診斷結果:2012年11月上海普陀區法院委託進行司法鑒定,結論是:患有精神分裂症,屬於殘留期。

對於徐為而言,離開精神病院的希望落空了,原來攢下的那筆錢相當一部分也付給了律師,最後竹籃打水一場空。

不過,徐為沒有絕望。

事實上,徐為身邊藏有三部手機,其中一部是小甘的,還能上網。在網上,他聯繫到了律師黃雪濤創辦的衡平機構,由此得到了楊衛華的法律援助。

楊衛華告訴記者,與徐為見面交談,就可以發現他思維清楚、表達正常,與常人並沒有太大的差別。而最讓楊衛華驚訝的是,這樣一個與社會隔絕十多年的人,卻絲毫沒有與時代脫離,還能了解許多當下的信息。

2013年5月1日,《精神衛生法》正式實施。5月6日,徐為正式委託楊衛華律師,將上海青春精神病康復醫院和哥哥徐興起訴至上海閔行區人民法院,請求法院判決被告侵犯其人身自由。

但這份訴狀被上海閔行區法院當場拒絕立案,理由是:徐為沒有民事行為能力,不具備訴訟主體資格。

但根據《精神衛生法》第82條明確規定:“精神障礙患者或者其監護人、近親屬認為行政機關、醫療機構或者其他有關單位和個人違反本法規定侵害患者合法權益的,可以依法提起訴訟。”也就是說,不論精神病患者有無民事能力,其作為訴訟主體的資格是被法律明確賦予的。

為促使法院立案,7月29日,徐為開始每天寫一封信給法官。終於,12月20日,法院通知其立案成功。

早前就有民間調查報告認為,《精神衛生法》存有過多過大依賴監護人制度等問題。

楊衛華也道出了徐為的困境:“康復院現在咬住我不是監護人指定的代理律師,拒絕向我提供徐為的病史記錄。院長甚至說,你能保證他出去一定不會出事嗎?你能給我寫一個保證書,保證他出去一定不出事,我馬上讓你接走。”

楊衛華說,院長這樣理解《精神衛生法》法律上講的“危險性”,是完全錯誤的。“法律上講的危險性應該是即時的,肯定不是哲學意義上的無限可能的可能性。如果是這種無限可能的可能性,那任何人都具有這種危險性。”

記者撥打康復院陶乃強院長的電話,對方始終堅持:“誰送來誰接走”,“監護人不來接,我們不能讓他出院,萬一出了事,醫院負不了這個責任。再說他當初送來的時候,是有危險性,需要強制住院的。”

經過這麼多年治療,徐為的病情如何?陶乃強回答:“病情在電話里怎麼說得清楚”,后又稱“院長負責管理院內兩百多病人,不可能清楚每個病人的病情。”

根據《精神衛生法》,徐為本人應該有權要求查看病史記錄,陶乃強稱:“那也要同監護人一起的情況下。現在既然已經起訴,就等法院的判決。”最後,陶院長以公事繁忙為由掛斷了電話。

據了解,該案原本預定於2014年1月6日下午開庭,但不知何故,法院要求對徐為重新進行鑒定,將該案延後審理,具體開庭時間未定。

對於這次的訴訟,徐為非常樂觀:“勝訴了之後,我就和小甘好好過日子。”

然而,律師楊衛華卻表示形勢嚴峻。“鑒定結果可能還是老樣子。但無論一個人是否有精神障礙,都有權獲得司法保護,法院從質疑徐為的訴訟資格到允許立案,是一個可喜的進步,也成為《精神衛生法》的現實適用中極有制度價值的先例。”

“現實中最可怕的是,一個精神障礙患者一旦被‘戴帽’,便形成刻板印象,要想證明自己康復就更困難,這是一種更嚴重的‘被’精神病。”楊衛華表示,“出院只是第一步,一旦精神病患者回歸社會,更需要所在社區基層幫助讓他們儘快融入社會。”