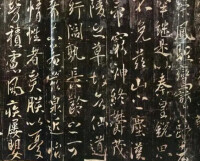

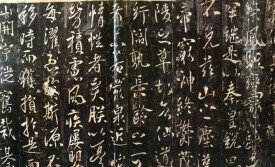

溫泉銘

唐太宗李世民手書碑刻拓本

溫泉銘為唐太宗李世民手書碑刻拓本,是唐太宗為驪山溫泉撰寫的一塊行書碑文,原石已遺失。拓本原藏敦煌藏經洞,現藏於巴黎國立圖書館。溫泉銘是我國書法史上第一部行書刻碑。

唐太宗(599-649)隴西成紀人。姓李名世民,唐高祖李淵第二子。隋末從父起兵,屢立功勛,封秦王,任尚書令。公元626年發動玄武門之變,被立為皇太子,旋即帝位。謚文,廟號太宗。自公元626年至649年在位,其中前期史稱為“貞觀之治”。書法方面理論和實踐都有極高的造詣。獨尊王羲之書法為正宗,徵求天下王羲之真跡,並撰《王羲之傳倫》、心為王羲之書法盡善盡美。此論對當世和後代的書法產生了很大的影響。其在書法實踐方面亦是力追王羲之,深得王羲之行書之神髓,後世學王書者,沒有能超過他的。張來《宛丘集·跋唐太宗真跡》云:“《官法帖》帝五部中,有太宗書真行千餘字。觀其有筆精工,法度粹美,雜之二王帖中,不能辨也。而其雄邁秀傑之氣,則冠諸書者。”

唐太宗在書法還有理論和實踐上都極具影響的貢獻,那就是以行書入碑。錢泳《書學》謂:“古來碑者,在漢、魏必以隸書,在晉、宋、六朝必以真書,以行書而書碑者,始於唐太宗之《晉祠銘》,李北海繼之”。唐太宗行書碑刻除《晉祠銘》外,還有《溫泉銘》周原石久佚,所以前人論之極少。1900年道士王圓籙於敦煌鳴沙山千佛洞發現《溫泉銘》唐拓孤本。俞復跋宕流美,甚得王羲之書法意趣。《溫泉銘》再現人世,不僅為研究宗的書法,提供了極好的資料,我們今天如何學習王羲之的書法提供了很好的借鑒。

唐太宗溫泉銘圖冊

唐太宗沒有辜負他的優越條件,他的行書深得右軍法,雍容遒麗,筆法生動,寫此銘時,唐太宗已到晚年,故而書法圓熟流利,渾然天成。另外值得一提的是唐以前碑刻者為篆、隸、楷書,而行書入碑,應自唐太宗始。這不僅僅是權力的原因,更是唐太宗作為君主"敢為天下先"的精神體現。

《溫泉銘》不僅文辭優美,而且書法藝術實屬上乘,為歷代所稱頌,堪稱精品。其書中孕育著書聖王羲之、王獻之草書“飄若浮雲、矯若驚龍”的風韻。著名學者鄭汝中在《唐代書法藝術與敦煌寫卷》中寫道“其書法駢儷流暢,雍容大度,有明顯的二王書風,以行書刻碑,唐太宗為第一人。”

雲可以蠲,金漿玉液,可以怡神駐壽,然而舉霞霧仰其數難萃;縈鳳駐鸞,訪仙蹤者罕繼。是以秦皇銳思,不免茲山之塵;漢帝窮神,終郁茂陵之草。故知仙道紆闊,孰長齡之可希,末若茲泉近怡情性者矣。朕以憂勞積慮,風疾屢嬰,每濯息於斯泉,不移時而獲損。於是面山開宇,從舊裁基。泉涌殿而縈池,砌琢流而曲岸,岩虹曜彩,曲曲垂梁;岫月澄輪,低低入牖。迎調風以盪志,鑒靈泉而肅心。貴乎炎蘭,鑠時長波,不足其熱;霜風擊歲。疊浪不稍其寒。不以故今變質,不以涼暑易操,無宵無旦,與日月而同流,不盈不虛,將天地而其固。水濟民之沉疚,長決施於無窮。故勒芳碑,乃為銘曰:岩岩秀岳,橫基渭濱。滔滔靈水,吐岫標神。古之不舊,今之不新。蠲痾盪瘵,療俗醫民。鑠凍霜夕,飛炎雪晨。林寒尚翠,谷暖先春。年序屢易,喧涼幾積。其妙難窮,其神靡靚。落花纈岸,輕台網石。霞放朝紅,煙騰暮碧。疏檐嶺際,枕殿岩陰。柱穿流腹,砌裂泉心。日瑩文淺,風幽響深。盪茲瑕穢,濯此虛衿。偉哉靈穴,凝溫鏡澈。人世有終,芳流無竭。

我國書法史上,以行書刻碑的首創人物是唐太宗李世民。

唐太宗李世民他不僅把我國封建社會推向鼎盛時期,而且身體力行倡導書法,促使唐代書法成為我國書法史上輝煌的一頁。

太宗於日理萬機之暇,酷好翰墨,尤愛王羲之之書,曾自撰《王羲之傳》,並下詔內府金帛,徵求羲之遺墨,於是物聚於所好,不數年間,各方進獻,得正書五卷,草書五十八卷,其中真偽雜陳,更命魏徵、虞世南、褚遂良甄別,又命韓道政、馮承素等精工摹拓,王字遂風行於天下。他每得二王帖,就叫諸王子臨摹數百遍,對《蘭亭序》更是著了魔似的朝夕揣摩,甚至攜歸昭陵……。“上有所好,下必甚矣焉”。唐太宋的崇王,雖有出於政治上的需要,但由於他的喜好,使初唐書風無不納入王羲之的翼下。加上他以書取仕,使書法廣為普及,所以客觀上,他對我國書法藝術的繁榮起了積極的推動作用。

太宗之書初師承於隋之書家史陵,據《金石錄》謂:“陵善正書,筆法精妙不減歐、虞。”又經常與虞世南、歐陽詢、褚遂良等切磋書藝,並云:“吾臨古人之書,殊不學其形勢,惟求其骨力,而形勢自生”。這反映了唐太宗的書法觀,亦是相當開放的。后鐘意於羲之,朝夕臨摹,尤篤愛右軍《蘭亭稧帖》,置之枕邊,常於半夜直把燭臨之,書遂大進。太宗善行、草及飛白,尤善臨古,殆於逼真,《山谷題跋》謂:“太宗英睿不群所學輒便過人,末年詔敕,有魏晉之風,亦是寶貴后不能不廢學爾。”傳世作品有《晉祠銘》、《溫泉銘》等。

李世民《溫泉銘》拓本巴黎國立圖書館

《溫泉銘》是唐太宗為驪山溫泉撰寫的一塊行書碑文,行書僅存48行,總共354個字。此碑立於貞觀二十二年《六四八),即唐太宗臨死前一年。原石早佚,從記載上看,唐代《溫泉銘》原拓不下幾十部,尾題“永徽四年(653年)八月三十一日圉谷府果毅(下缺)”墨書一行,證知確為唐初物。後來原拓失傳,清光緒二十六年(公元1900年),道士王圓籙於甘肅莫高窟第一十六窟發現藏經洞(今編號為第一十七窟,敦煌鳴沙山千佛洞),裡頭就有三件唐拓本藏敦煌石室,其一為唐太宗行書《溫泉銘》,殘存五十行,另兩件為歐陽詢《化度寺碑》和柳公權《金剛經》,也是殘本。可惜這三件東西現在都不在國內,《溫泉銘》、《金剛經》及《化度寺》之前兩頁,早被伯希和劫往法國,今藏巴黎國立圖書館,《化度寺》的后十頁被斯坦因先於伯希和劫往英國,今藏倫敦大英博物館。

《溫泉銘》書風酷似《晉祠銘》,雍容和雅,豐滿潤朗,跌宕留美,字勢多奇拗,全從二王一路來,宋代米芾的行書即源於此。近代俞復在帖后跋云:“伯施(虞世南),信本(歐陽詢)、登善(褚遂良)諸人,各出其奇,各詣其極,但以視此本,則於書法上,固當北面稱臣耳。”對其評價極高。此碑書風不同於初唐四家的平穩和順,而有王獻之的欹側奔放。有人認為太宗書法在大王和小王之間,但從作品看似更多地得之於王獻之。然而,出於帝王的威嚴,他對王獻之卻極為不恭,曾云:“觀其字勢,疏瘦如隆冬之枯樹;覽其筆蹤,拘束若嚴家之餓隸。”他譏諷小王之動機,后被宋米芾窺破,米芾《書史》中說得很清楚:“太宗力學右軍不能至,復學虞行書,欲上攀右軍,故大罵子敬”。唐太宗揚大王抑小王,曾影響了初唐的書壇,直至孫過庭《書譜》亦據此論。這一過錯,一方面因抑制使激厲、奔放一路的書風暫時隱匿;另一方面也使志氣平和的大王書風逐漸抹上了宮庭色彩,而漸失光輝。

唐太宗習字作書,有其獨到的方法,其《論書》說:“今吾臨古人之書,殊不學其形勢,惟在求其骨力,而形勢自生爾。吾之所以為皆先作意,是以果能成也。”《屏風帖》深得右軍草書意趣及使轉形勢,所不足者正是骨力稍弱。蓋草書走筆疾書,最難求者正是骨力,習草書最當體會。