埃及歷史

埃及國家的歷史

古埃及,四大文明古國之一,位於非洲東北部尼羅河中下游地區,國家文字通用聖書體、世俗體。古埃及文明最早形成於約7450年前下埃及的法尤姆地區(約公元前5450年),終止於(公元639年)阿拉伯將埃及伊斯蘭化。

埃及於約5150年前(約公元前3150年)建立了世界上第一個大一統的國家,朝代延續並更迭長達三千年之久,直到公元前30年羅馬征服埃及第三十二王朝(托勒密王朝)終止。古埃及王國先後歷經了:前王朝、早王朝、古王國、第一中間期、中王國、第二中間期、新王國、第三中間期、晚王國、托勒密時期,共10個時期,33(含0至第32王朝)個王朝的統治。第十八王朝時期達到鼎盛,南部尼羅河河谷地帶的上埃及的帝國領域有蘇丹到衣索比亞,而北部三角洲地區的下埃及其帝國東部邊界越過西奈半島直達迦南平原,托勒密時期疆域包含、昔蘭尼、安那托利亞南部,塞普勒斯和地中海諸島,領土最南時可達努比亞。

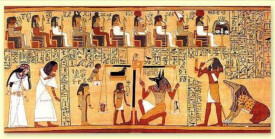

古埃及有著一套完整的文字系統、政治體系和制度,以及多神信仰的宗教系統。古埃及國土緊密分佈在尼羅河流域的狹長地帶,古埃及人通過治理和控制尼羅河一年一次的泛濫,獲得農業生產的巨大成功。埃及是世界古國中的古國,有著曠古悠久而厚重的歷史與文化、博大精深、絢爛多彩,其自古以來的民族認同就是看文化,在世界文化體系內佔有重要地位,地理位置、人文、經濟方面也各有特點。傳統藝術形式有 詩歌、雕塑、繪畫等,古埃及文明對後世的古希臘、古羅馬、猶太等文明產生巨大影響。

埃及全名為阿拉伯埃及共和國。“埃及”一詞系由古希臘語Aigyptos演變而來,起源於古埃及孟斐斯城的埃及語名Hikuptah(意為普塔神靈之宮)。位於非洲東北部,還包括亞洲西南邊緣的西奈半島。面積 100.2萬平方公里,人口4800萬(1985)。主要居民是阿拉伯人,此外還有科普特人、貝都因人和努比亞人等,其中阿拉伯人信仰伊斯蘭教,科普特人信仰基督教。官方語言為阿拉伯語。首都開羅。埃及是歷史悠久的文明古國,其歷史以1798年拿破崙·波拿巴入侵為界,大體可劃分為古代中世紀和近現代兩大階段。

在埃及至今尚未發現早期人類化石,但在尼羅河河谷地和利比亞高原等地卻發現了一些舊石器時代的遺物,其中最早的可追溯到六、七十萬年前,甚至 100萬年前。大約在一、二萬年前,由於氣候發生重大變化,北非大部分地區變成不毛之地,人們逐漸聚集到尼羅河流域,依靠河水泛濫的平原和沼澤地,過著漁獵採集生活。約公元前18000年,由於弓箭的使用,埃及進入舊石器時代末期或中石器時代。公元前6000年以後,進入新石器時代和銅石並用時代。比較典型的銅石並用時代文化是拜達里文化、涅伽達文化Ⅰ(阿姆拉文化)和涅伽達文化Ⅱ(格爾塞文化)。涅伽達文化Ⅱ(約公元前3500~前3100)通常被看成是史前文化或前王朝文化的最後階段,但實際上已進入了文明時代。社會已形成貴族與平民、奴隸主與奴隸的階級劃分。希拉孔波利斯等地已發展成為具有城市公社性質的小邦,希臘人稱之為“諾姆”,又譯為“州”。

公元前三世紀的曼涅托將從美尼斯至被馬其頓亞歷山大佔領的埃及歷史分為三十個(或三十一個)王朝,又有學者又在此基礎上將上古埃及史分為以下幾個時期:

1.前王朝時期(金石並用時期,約公元前4500—3100年)

2.早王朝時期(1—2王朝,約公元前3100—2686年)

3.古王國時期(3—6王朝,約公元前2686—2181年,又被稱為金字塔時期)

4.第一中間期(7—10王朝,約公元前2181—2040年)

5.中王國時期(11—14王朝,約公元前2040—1786年)

6.第二中間期(15—17王朝,約公元前1786—1567年)

7.新王國時期(18—20王朝,約公元前1567—1085年)

8.第三中間期(21—25王朝,約公元前1085—664年)

9.后王朝時期(26—31王朝,約公元前664—332年)

10.馬其頓希臘人和羅馬人統治時期(公元前332—公元642年)

從第1到第4時期,是奴隸制國家形成和統一王朝出現的時期,第5至第7時期是統一王國重建和帝國時期,第8至第10時期是埃及奴隸制國家衰落和陷於外族統治下的時期。

早王朝與古王國 古埃及編年史家曼內托(前3世紀),把埃及古代史分為31個王朝。第一、二王朝習慣上被稱為早王朝時代 (約公元前3100~前2686)。傳說美尼斯統一上、下埃及,成為第一王朝的第一位國王。但是根據考古發掘的材料,只見有納爾邁王對上、下埃及的統一活動,有人認為納爾邁即為美尼斯。

(約公元前3100~前2686)。傳說美尼斯統一上、下埃及,成為第一王朝的第一位國王。但是根據考古發掘的材料,只見有納爾邁王對上、下埃及的統一活動,有人認為納爾邁即為美尼斯。

金字塔

古埃及真正的統一是在古王國時代(第3~6王朝,約公元前2686~前2181)。這是古埃及史上農業、手工業、商業、建築業等各項事業全面發展的第一個偉大時代。隨著各州的被兼并,形成了統一奴隸制國家,政權機構加強,確立了以官僚體製為基礎的、君主獨裁的專制統治。奴隸主專制君主被稱為神之子或神的化身,不僅在今世,而且在來世也要維持其統治地位,因此他們生前就為自己建造地下世界的“永恆之宮”──金字塔(見彩圖)。除專制君主外,奴隸主階級還包括貴族官吏、神廟僧侶等。他們不僅佔有奴隸,而且依靠國家政權壓榨剝削農民、手工業者等自由民階層,致使某些自由民變成國王、貴族和神廟的依附者。從第5王朝起,地方貴族和僧侶集團的勢力逐漸加強。王室成員壟斷國家要職(宰相)的特權已被日益發展起來的地方權貴所打破。中央與地方勢力、專制政權與廣大人民之間的矛盾導致古王國的崩潰。

中間期與王國 第一中間期包括第7~10王朝(約公元前2181~前2040)。從第6王朝末的珀辟王死後至第9王朝末,在不超過60年(約公元前2190~前2130)的時間裡,至少歷31王,可能多達40王。這個時期中央集權專制統治已經瓦解,統一的王國分裂為彼此敵對的地方王國──州。有的地方貴族常常採用類似專制國王的頭銜,甚至掌握軍隊。在第一中間期的開始,曾發生連續幾十年的大饑饉,但國家仍橫徵暴斂,巧取豪奪,因而導致埃及史上的第一次人民大起義。在底比斯興起的第11王朝重新統一了埃及,埃及歷史進入中王國時代(約公元前2040/前2133~前1786)。第12王朝時,由於青銅器的發明和使用,社會經濟有了新的發展。國家在法雍綠洲進行了巨大的水利工程建設,開墾出大片土地,興建了新的城市。奴隸制逐步發展,除戰俘外,有些自由民也變成奴隸,而且他們的奴隸身份被其子孫所繼承。對外關係十分活躍,與敘利亞、克里特的交往擴大。中王國國王對外遠征,向敘利亞和努比亞擴張,且在尼羅河第二瀑布以南的努比亞境內建立了堡壘和商業據點。第二中間期與新王國時代從第13王朝開始,埃及進入第二中間期(約公元前1786~前1567)。第二中間期由於以宰相(維西爾)為代表的官僚勢力的發展,王權有所削弱。第13王朝的宰相安庫能夠左右王權,甚至比國王還重要。由於嚴重的社會分化和尖銳的階級矛盾,第13王朝末再次爆發人民起義。與此同時或稍後,三角洲西部出現以克索伊斯為中心的獨立勢力,稱為第14王朝。在三角洲的東北部,喜克索人以阿發里斯為中心建立第15、16王朝。在底比斯,繼第13王朝之後興起第17王朝。第17王朝的阿赫摩斯一世(約公元前1570~前1546在位)最後驅逐喜克索斯人,重新統一埃及,開始了第18王朝。第18~20王朝是新王國時代,又稱新帝國時代(約公元前1567~前1085)。這一時代的埃及國王發動了空前規模的對外侵略戰爭,圖特摩斯三世時的埃及版圖,北至敘利亞的卡赫美什,南至尼羅河第四瀑布,形成強大的軍事霸國。在頻繁的對外遠征過程中,埃及王公貴族大肆劫掠財富、牲畜、奴隸等戰利品。在軍事遠征的基礎上,新王國時期的奴隸制進一步發展。一般的自由民、甚至牧人也佔有奴隸,而且出現了租賃奴隸。此時君主專制的中央集權制度得到加強。“法老”已成為國王的正式頭銜。宰相一職由兩人分擔,協助法老分管上、下埃及。但是,地方貴族特別是以阿蒙神廟為代表的僧侶集團的發展威脅到法老的專制統治,從而導致埃赫那吞改革。第18王朝的末代法老荷倫希布死後,拉美西斯一世繼位,開始了第19王朝。第19王朝的法老謝提一世和拉美西斯二世為維護埃及在亞洲的霸權,與赫梯帝國發生衝突,經過16年之久的戰爭,最後以拉美西斯二世與赫梯王哈圖西利斯簽訂和約告終。第19王朝末至第20王朝,埃及國內形勢動蕩不安。伊爾蘇領導的奴隸起義和底比斯墓地工人罷工衝擊了帝國的統治;日益強大的僧侶集團篡奪了部分王權,從而導致了新王國的崩潰。后王朝時代 第21~31王朝為後王朝時代(公元前1085~前332)。第21王朝時,埃及分裂為兩部分,法老統治北部,僧侶王統治南部。第21王朝被利比亞人雇傭兵推翻后,又相繼建立了第22、23王朝。第24王朝是三角洲舍易斯地方統治者的政權。努比亞人乘埃及衰落之機入侵,建立了第25王朝。第21~24王朝是埃及國家分裂、權力分散的衰落時期,又被稱為第三中間期。第21~22王朝時期,商品貨幣關係和高利貸業開始發展起來,債務奴隸制流行。第24王朝法老博科里斯制定法律,以限制高利貸盤剝,廢除債務奴隸制,但並沒有真正實行。舍易斯地方統治者薩姆提克一世重新統一埃及,建立第26王朝。這個王朝通常被稱為埃及的“復興時代”。鐵器、金屬貨幣普遍流行,商業和經濟生活較為繁榮。尼科二世法老統治時期,開鑿尼羅河通向紅海的運河,並派遣腓尼基水手開闢航道,繞航非洲。尼科二世及其繼承者為爭奪埃及在敘利亞、巴勒斯坦的霸權,曾與新巴比倫王國進行戰爭。公元前525年,波斯帝國侵佔埃及,建立了第27王朝。波斯人在埃及的殘暴統治和無情劫掠,激起了伊那路斯和阿米爾泰烏斯領導的埃及人起義(公元前460~前455)。公元前404年,波斯王朝被推翻,埃及獲得獨立,相繼建立了第28~30王朝。公元前343年,波斯帝國再次征服埃及,建立第31王朝。公元前332年,希臘馬其頓王亞歷山大大帝侵入埃及,滅波斯王朝,結束了延續3000年之久的“法老時代”。希臘、羅馬統治亞歷山大征服埃及后,埃及進入希臘化時代(公元前 332~前30),以亞歷山大里亞城為首都。亞歷山大死後,其部將、留駐埃及的總督托勒密·索特爾在公元前 305年稱王,為托勒密一世,創建托勒密王朝。托勒密王朝繼承埃及和波斯帝國君主專制的統治形式,壟斷一切主要經濟部門,規定糧油鹽等產品的專賣權,全部土地收歸國有並重新分配。埃及農民、士兵、奴隸等不堪希臘奴隸主貴族的統治與奴役,從公元前3世紀末至前1世紀,屢次發動起義,動搖了托勒密王朝的統治。公元前30年,羅馬軍隊開進埃及,女王克里奧帕特拉七世自殺身死,托勒密王朝崩潰。羅馬征服埃及后,羅馬皇帝奧古斯都把埃及劃為自己的私產,派遣行政長官代行統治。羅馬帝國的專制統治激起了埃及人的強烈反抗。由農民、牧民和奴隸參加的“布科里人”在三角洲沼澤地的起義,從公元 2世紀末起延續了3個世紀之久。395年,羅馬帝國分裂后,埃及成為東羅馬帝國的行省之一。公元前3、4世紀以後,埃及的奴隸制開始衰落,與私有領地擴張的同時,隸農制也隨之發展起來,從而為向封建制過渡準備了條件。

阿拉伯與諸王朝640年,阿拉伯將領阿穆爾·伊本·阿斯領兵入據埃及,埃及成為阿拉伯哈里發統治下的一個行省。阿拉伯人最初聚居在富斯塔特,對科普特人較為寬容。科普特人如交納人丁稅和土地稅,可繼續信奉原教和在政府中供職;如皈依伊斯蘭教,則享有阿拉伯人的權利,改繳濟貧稅,並領取年金。7世紀中已有相當一部分科普特人改信伊斯蘭教。由於倭馬亞王朝的哈里發增加人丁的稅額,一度取消皈依者豁免人丁稅的權利,規定政府公文一律用阿拉伯文書寫,大小官吏由穆斯林擔任,因而科普特人在725~832年間多次起義,反對阿拉伯人。阿拔斯王朝的哈里發則先後起用波斯人和突厥人,使阿拉伯人地位下降,散居農村,從而加速了阿拉伯人與科普特人的融合。阿拉伯人直接統治埃及約兩個半世紀。隨著阿拔斯王朝的衰微,自9世紀中葉迄16世紀初的600餘年間,在埃及先後出現5個王朝:土倫王朝(868~905)、伊赫什德王朝(935~969)、法蒂瑪王朝、阿尤布王朝(1171~1250)和馬木留克王朝(1250~1517)。前兩個王朝的創始者是突厥人,版圖包括敘利亞等地。法蒂瑪王朝崛起於突尼西亞,969年征服埃及後於972年遷都開羅,以埃及為統治中心,其國勢強盛,疆域東起敘利亞、巴勒斯坦、漢志和葉門,西至馬格裡布,農業、手工業、商業和文化教育事業發展迅速,著名的愛資哈爾清真寺即在此時建成。阿尤布王朝的統治者以抗擊十字軍著稱。王朝創始人薩拉丁率領阿拉伯聯軍攻打耶路撒冷王國,收復耶路撒冷,挫敗英、德、法三國發起的第三次十字軍東征,成為阿拉伯人愛戴的民族英雄。阿尤布王朝實行軍事分封制,把大批土地分給貴族和將領,作為他們平時任職、戰時服役的報酬。王朝後期的蘇丹從中亞等地購買大批馬木留克(意為“被佔有的人”)充當衛隊,致使馬木留克勢力增大,並最後奪取政權。馬木留克王朝初期的蘇丹以制止蒙古人西侵和消滅十字軍殘餘勢力而聞名。他們戰勝伊兒汗王朝旭烈兀的軍隊,拔除了地中海東岸的最後幾個十字軍據點。該王朝進一步實行軍事分封制,並逐步確立了封地的繼承權。13世紀後期至14世紀初,埃及經濟一度高漲,經由埃及的東、西方貿易十分活躍。

奧斯曼帝國的統治1517年,奧斯曼帝國佔領埃及。蘇丹將當地政權交給帕夏(總督)、近衛軍和馬木留克。最初帕夏的勢力最大,17世紀末18世紀初馬木留克逐漸佔上風。1768年馬木留克首領阿里貝伊廢黜帕夏,翌年宣布獨立,並佔據漢志和敘利亞,自稱“埃及蘇丹及地中海和紅海君主”。埃及成為土耳其人的稅收來源和對外擴張的基地。由於土耳其人的橫徵暴斂和馬木留克之間的混戰,18世紀末尼羅河三角洲附近1/3的農田荒蕪,產量不及羅馬人統治時期的1/4。農村盛行包稅制,全國2/3的土地被馬木留克包稅人佔有。手工業凋敝,受中世紀行會束縛的手工作坊占統治地位。

西方殖民主義入侵1798年拿破崙·波拿巴入侵埃及,1801年在埃及人民起義的打擊下被迫撤離。1805年穆罕默德·阿里執政,1807年擊退英軍入侵。為了抵禦西方殖民主義入侵和建立阿拉伯人的帝國,穆罕默德·阿里在保留封建農奴制的基礎上進行自上而下的改革。他消滅馬木留克勢力,統一全國;興辦起第一批近代機器工業;發展商品經濟;建立軍隊;培養出第一代新型的知識分子。這些措施促進了工農業生產的發展,使埃及成為奧斯曼帝國的“唯一有生命力的一部分”,實際上贏得了獨立。但1840年英國等列強脅迫阿里接受倫敦條約,改革失敗,埃及走上了半殖民地道路。在阿里王朝(1805~1952)的阿巴斯一世統治時期(1849~1854),西方殖民勢力乘虛而入。1851年英國獲得了修建亞歷山大里亞至蘇伊士的鐵路線的特權。1854年,法國獲得修建和使用蘇伊士運河的租讓合同,埃及首次舉借外債(見蘇伊士運河問題)。伊斯梅爾帕夏統治時期(1863~1879),埃及部分擺脫了倫敦條約的束縛,收回一些主權,經濟有一定發展。但西方資本卻大規模滲入埃及。英法等國除在埃及開辦企業外,還向埃及政府提供大量高利率貸款,並低價承購埃及政府發行的公債,到1876年,埃及負外債達9400萬鎊。伊斯梅爾被迫出賣埃及主權:1875年以低於400萬鎊的價格出售埃及政府在蘇伊士運河公司的全部股票,並成立“混合法庭”;1876年接受英法對埃及財政的“雙重監督”;1878年組成有英法代表參加的“歐洲內閣”。伊斯梅爾企圖依靠擴大棉花出口和大舉外債,將埃及建設成為歐洲式國家的幻想徹底破產,埃及進一步走上了半殖民地道路。穆罕默德·陶菲克繼位后推行賣國政策,激起廣大人民的不滿。1879年,奧拉比創立祖國黨,強調“埃及是埃及人的埃及”。1881年9月他發起兵諫,要求實施憲政。1882年7月,英軍入侵埃及,陶菲克叛國投敵。阿赫邁德·奧拉比帕夏在民族存亡的關鍵時刻挺身而出,率領人民英勇抵抗,成為抗英鬥爭的民族領袖。 1882年9月,英軍佔領埃及。在克羅默等殖民主義者統治下,埃及名義上從屬奧斯曼帝國,實際淪為英國的殖民地。經濟畸形發展,棉產量成倍增長,但絕大部分輸往國外。外國投資激增,大片土地被外國人佔有。埃及成了英國的原料供應地和工業品銷售市場。埃及各階層人民痛恨英國的殖民統治。政治家和政論家穆斯塔法·卡米勒和穆罕默德·法里德在號召埃及人民反對英國佔領、爭取民族獨立方面作出重大貢獻。1906年英軍滋擾丹沙微村並濫殺無辜的事件發生后,激起廣大人民的憤怒,民族運動再次高漲。1907年,卡米勒創立民族黨,要求英軍撤出埃及。

一戰後的埃及第一次世界大戰爆發后,英國於1914年12月18日單方面宣布埃及為其保護國,取消奧斯曼帝國對埃及的宗主權,廢黜阿巴斯二世(1892~1914在位),立海珊·卡米勒為埃及蘇丹。英國的橫徵暴斂使埃及民不聊生。戰後,埃及工人、農民、學生、民族資產階級和其他愛國人士在華夫脫黨的領導下,開展了全國性的反對英國統治、爭取民族獨立的運動。華夫脫黨是代表地主、資產階級利益的政黨,主要創始人是扎格盧勒。該黨提出撤銷英國保護,實現埃及獨立的主張,得到廣大人民的擁護。1918年3月8日,英國統治當局逮捕扎格盧勒等人,開羅和全國許多城市為此舉行了聲勢浩大的罷工、罷課、罷教、罷市和遊行示威,一些地方的群眾運動發展為武裝鬥爭,甚至建立了政權機構。鬥爭持續了40多天,英國統治當局不得不釋放扎格盧勒等人。但1921年底,英國統治當局再次逮捕扎格盧勒等人。埃及又一次爆發了轟轟烈烈的反英鬥爭。英國被迫於1922年2月28日承認埃及獨立,但仍保留其四項特權:英軍駐守蘇伊士運河區;保留防衛埃及國防和交通線的權利;保護在埃及境內的外僑及其財產的權利;保持對蘇丹的最高統治權。 1923年4月11日,埃及頒布憲法,規定埃及為君主立憲制國家,擁立前蘇丹福阿德一世為國王。通過大選,扎格盧勒任首相。他力圖通過談判取消英國在埃及保留的四項特權,但英國拒不讓步,於同年11月藉機迫使扎格盧勒下台。此後直到1935年,在英國暗中操縱下,埃及內閣更迭十餘次。議會屢被解散,憲法一度被廢除。1936年8月,英國以義大利侵略衣索比亞危及埃及安全為借口,同執政的華夫脫黨政府簽訂了為期20年的英埃同盟條約,將英國1922年提出的四項特權用條約的形式確定下來。戰後,埃及工人運動也有一定的發展。1922年埃及共產黨成立后,工會積極領導工人參加了全國性的反英鬥爭。

二戰後的埃及第二次世界大戰爆發后,英國控制了埃及所有的交通運輸線和港口,幾十萬埃及人和大量物資被用來為英軍服務。戰爭結束后,埃及人民為廢除英埃同盟條約、實現埃及真正的獨立展開了更大規模的反英、反封建王朝的鬥爭。1946年2月,埃及工人學生聯合會成立。在該組織號召下,2月21日和3月4日,埃及舉行了兩次全國性的抗議鬥爭。要求終止英埃同盟條約、英軍撤出埃及、改變現行制度、消滅貧富懸殊。 反動軍警開槍打死打傷示威群眾數百人,並封閉工人學生聯合會。不久反動當局又製造“共產黨陰謀事件”,逮捕數百人。同年10月,在人民強烈反對下,埃英簽訂的英軍繼續留駐埃及的秘密協定被迫廢止。1947年,埃及群眾性反英鬥爭繼續高漲,迫使政府向聯合國安理會提出控訴,要求英國無條件撤軍。 1948年5月,埃及參加阿拉伯國家同以色列的第一次戰爭(見中東戰爭),戰敗。國內政治和經濟狀況惡化,廣大人民、士兵和下級軍官對法魯克國王為首的封建王朝的統治極為不滿。以加麥爾·阿卜杜勒·納賽爾為首的、代表中小資產階級利益的自由軍官組織逐漸成為埃及革命的領導力量。 1951年10月15日,埃及政府宣布廢除英埃同盟條約和1899年的英埃共管蘇丹協定,並拒絕參加中東司令部。在美國的支持下,英軍炮轟埃及城市,槍殺示威群眾。10月16日,蘇伊士運河地區 8萬工人舉行罷工,使該地區陷於癱瘓狀態。接著,工人、農民和學生以及少數軍警組織了志願軍和游擊隊,在運河地區與英軍開展武裝鬥爭達3個月之久。1952年7月23日,由納賽爾領導的自由軍官組織發動革命,奪取了政權,國王法魯克宣布退位。(見埃及七月革命)

反動軍警開槍打死打傷示威群眾數百人,並封閉工人學生聯合會。不久反動當局又製造“共產黨陰謀事件”,逮捕數百人。同年10月,在人民強烈反對下,埃英簽訂的英軍繼續留駐埃及的秘密協定被迫廢止。1947年,埃及群眾性反英鬥爭繼續高漲,迫使政府向聯合國安理會提出控訴,要求英國無條件撤軍。 1948年5月,埃及參加阿拉伯國家同以色列的第一次戰爭(見中東戰爭),戰敗。國內政治和經濟狀況惡化,廣大人民、士兵和下級軍官對法魯克國王為首的封建王朝的統治極為不滿。以加麥爾·阿卜杜勒·納賽爾為首的、代表中小資產階級利益的自由軍官組織逐漸成為埃及革命的領導力量。 1951年10月15日,埃及政府宣布廢除英埃同盟條約和1899年的英埃共管蘇丹協定,並拒絕參加中東司令部。在美國的支持下,英軍炮轟埃及城市,槍殺示威群眾。10月16日,蘇伊士運河地區 8萬工人舉行罷工,使該地區陷於癱瘓狀態。接著,工人、農民和學生以及少數軍警組織了志願軍和游擊隊,在運河地區與英軍開展武裝鬥爭達3個月之久。1952年7月23日,由納賽爾領導的自由軍官組織發動革命,奪取了政權,國王法魯克宣布退位。(見埃及七月革命)

七月革命

1952年以後 1953年6月18日,埃及廢除君主制,成立共和國,由穆罕默德·納吉布任總統兼總理,納賽爾任副總理。1954年11月,納賽爾自任代總統兼總理。1956年通過新憲法,規定實行總統制。納賽爾當選為總統。1958年2月埃及和敘利亞合併,成立阿拉伯聯合共和國,但敘利亞旋於1961年脫離阿聯。1971年9月1日埃及改名為阿拉伯埃及共和國。納賽爾執政期間實行一黨制,阿拉伯社會主義聯盟是唯一合法的政黨。為維護國家獨立和主權,埃及於1955年拒絕美國提出的參加軍事條約集團的建議;1956年 6月迫使英軍全部撤出埃及;7月宣布將英法控制的蘇伊士運河公司收歸國有;10月,英法和以色列3國發動對埃及的侵略戰爭,遭到埃及人民的堅決抵抗被迫撤軍。50年代中期以後,蘇聯開始向埃及提供軍事和經濟援助。1967年6月5日,以色列在美國的支持下再次發動侵略戰爭,佔領西奈半島(見中東戰爭)。戰爭結束后,蘇聯成為埃及武器供應的主要來源,並在埃及建立軍事基地,派遣軍事人員和顧問達1萬多人。在經濟方面,埃及政府通過國有化措施,徵收大部分英法在埃及的企業和較大的民族私人工商業為國家企業,國家資本得到很大的發展,到1962年已成為國家主要經濟形式。在農村,經過土地改革,削弱了大地主勢力,一部分無地和少地農民分得了少量土地,封建土地關係仍佔主導地位。由於實施了經濟發展計劃,生產得到發展,但因偏重發展重工業,忽視農業,導致國民經濟比例失調。1967年“六·五”戰爭后,國內經濟十分困難。 1970年9月,納賽爾病逝。10月安瓦爾·薩達特當選總統。薩達特是自由軍官組織和1952年七月革命的重要成員之一,曾兩次擔任副總統。他執政期間對埃及的內外政策作了重大調整:政治上由一黨制轉為多黨制;經濟上由國有化轉向鼓勵發展本國私人資本、對外實行開放政策。他驅逐蘇聯軍事人員和顧問,接管所有的蘇聯軍事設施,並於1976年宣布終止1971年簽訂的《埃蘇友好合作條約》。埃及與美國於1974年復交,此後接受美國軍事和經濟援助。 1973年10月,埃及和敘利亞等國向以色列發動自衛反擊戰,摧毀以色列的巴列夫防線。在美蘇調解下,雙方就地停火。戰後,埃及對以色列採取和平談判策略。1978年9月的美埃以戴維營會談達成兩項協議;翌年3月簽訂埃以和約,結束兩國長達30多年的戰爭狀態,埃及收回西奈半島。 1981年10月6日,在開羅舉行慶祝十月戰爭勝利8周年的閱兵式上,薩達特被暗殺,副總統胡斯尼·穆巴拉克當選為總統。穆巴拉克執政后,堅決鎮壓國內的恐怖勢力。在經濟方面,繼續對外開放,主張變“消費性開放”為“生產性開放”,爭取外援,吸引外資,堅持以國營企業為主導,積極鼓勵私營企業的發展。嚴格控制進口,保護民族工業,減少貿易逆差。注意改善人民生活。外交方面,在維護國家獨立主權和民族尊嚴的前提下,繼續發展同美國的友好關係,加強同西方國家的聯繫,並改善與蘇聯的關係。 1999年穆巴拉克連續第四次當選總統。