祝允明

明代著名書法家,代表作《枝山文集》

祝允明(1461年1月17日-1527年1月28日)字希哲,長洲(今江蘇吳縣)人,自號枝山,世人稱為“祝京兆”,明代著名書法家。

十九歲中秀才,五次參加鄉試於明弘治五年(1492)中舉,后七次參加會試不第。正德九年(1514)授為廣東興寧縣知縣,嘉靖元年(1522),轉任為應天(今南京)府通判,不久稱病還鄉。

嘉靖五年十二月二十七日(1527年1月28日)病故。

人物關係

大事件

1461-01-17

出生

天順四年十二月六日(1461年1月17日)生於山西太原。

1479

中秀才

成化十五年(1479年)考中秀才。

1480

五次參加鄉試中舉

成化十六年(1480年)開始五次參加鄉試,於弘治五年(1492年)秋,中應天鄉試。

1493

七次參加會試不中

弘治六年(1493年)春到正德九年(1514年)二月,七次赴會試,均不中。

1514

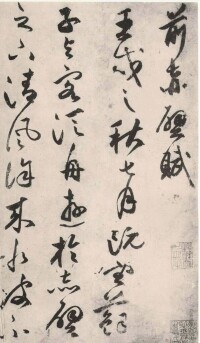

書作《前後出師表》

正德九年(1514年)四月十二日友人華夏來訪,請書《前後出師表》在其所藏的《武侯圖》上。

1514

被授為知縣

正德九年(1514年)授為廣東興寧縣知縣。

1522

轉任通判,稱病還鄉

嘉靖元年(1522年),轉任為應天(今南京)府通判,不久稱病還鄉。

1526

書作《后赤壁賦》等佳作

嘉靖五年(1526年)正月作《太倉州新志序》;九月七日作《祝文》;十月崑山魏誠甫遠謁祝允明,求書《黃庭經》,抱病書寫。又作小章草《書述》;十一月明作章草《后赤壁賦》於文徵明《赤壁圖》后。

1527-01-28

因病去世

嘉靖五年十二月二十七日(1527年1月28日)病故。

半身像

天順八年(1464年)開始臨帖學習書法,不久可以寫大字‘’同年祖父祝顥致仕。

成化元年(1465年)隨祖父祝顥從山西南歸,途經太行山。[1]

成化四年(1468年)生胎瘍,卧床休息,發現卧床處有詩,激發了祝允明學習作詩的興趣。不久病癒,祝允明開始拜師學習經義。

成化八年(1472年)開始學習作文。七月十五日,外祖父徐有貞病卒。

成化十一年(1475年)游雍熙寺,寫《游雍熙寺雜記》一詩贈於寺僧。同年,母親徐氏病卒。

成化十四年(1478年)娶中書舍人李甡(字應禎)之女為妻。

成化十五年(1479年)考中秀才。開始力攻古文,後為學官司馬垔稱賞,允其補廩生;七月三日長子祝續出生,祖父祝顥大喜,賦詩兩首慶祝;同年父親祝瓛續娶陳玉清為妻。

成化十六年(1480年)赴鄉試,落第;同年繼母陳玉清生一女。

成化十九年(1483年)再赴鄉試,又落第;同年七月父親祝瓛死;十二月祖父祝顥病卒。

成化二十年(1484年)收張靈為弟子。

成化二十一年(1485年)在家居父、祖之喪,其間讀書有所得,彙編成《讀書筆記》;十二月二十二日祖姑祝妙清卒,祝允明撰寫墓誌銘《王府君妻祝氏碩人墓誌銘》;同年祝允明有書法作品《莊子秋水篇》。

成化二十二年(1486年)五月應吳寬邀請書宋代蘇州東禪寺僧所作《林酒倦詩》,沈周、唐寅等都有題詠。(註:酒倦是宋代東禪寺僧人,俗名姓林,因嗜酒故號酒倦。)五月後,臨摹蕭子云、薛稷書法作品,並書有《高唐賦》;六月臨摹《黃庭經》。七月望日後,書《千字文》。秋,赴應天鄉試,落第;九月外祖母蔡妙真卒,代母舅撰墓誌銘《顯妣武功伯夫人蔡氏袝葬志》;同年與友人潘崇禮訂交。為友人沈周書《秋軒賦》。

成化二十三年(1487年)長至日,編定所著《浮物》;十二月初六祝允明生日,有感慨述志寫文;同年有行書作品《燕喜亭等四記》。

弘治元年(1488年)正月上日有感於“匪物不初,維篤乃完”作《篤初》一文;九月九日作《江城子》詞一首。十一月,為沈周妻陳氏作墓誌銘。除夕書寫《成化間素材小纂》;同年作《養虎傳》,有行書《離騷經》《和詩二十首》。

弘治二年(1489年)與都穆以古文辭出名,有文徵明、唐寅等追隨;二月應鄉人許朝相邀,在其所得元代倪瓚的《江南春》和詩;七月赴應天鄉試,住在南京岳父家;八月三日,生病回到蘇州就醫,五十日後病才愈,誤了此次鄉試;九月二十一日好友周庚下葬,因為生病沒能前往,寫詩哭祭。

弘治三年(1490年)五月十八日居住在卧龍街,夜間聽到譙樓鼓聲,作《譙樓鼓聲記》;六月十九日撰《祖允暈慶誕記》;八月晦日書《離騷經》;十月七日祖父的朋友顏昌卒,為其撰寫墓誌銘;十月寫詩和吳寬所題倪瓚的《秋林遠岫圖》;十二月六日生辰,賦詩一首;同年好友謝丙五十歲,為其撰《說逸》。同鄉好友王觀彙整其先人的《王氏著作文集》,又重刻《震澤紀善錄》,祝允明為其作序。

弘治四年(1491年)正月人日與李詢等往承天寺之圓通附院遊玩,寫詩題其壁上;正月九日夜間在李詢家喝酒,信手作長句一篇;同日繼母陳玉清之父陳紳卒,明年下葬,為其撰墓誌銘。三月晦日,書《畸崖記》《譙樓鼓聲記》《魂游曲林記》;四月十一日好友錢愷卒,為其作畫像贊‘’四月病中作詩四首;六月五日在友人王錡家觀宋代李麟《圖史卷》,寫文記之;八月一日為好友謝丙的亡父謝會的遺稿作序;九月四日寫有《動靜記》;九月為謝會及其妻盧妙定撰寫合葬志。長洲縣令刑纓離任,與好友王錡寫詩為其送行;十月二日為友人朱凱書舊作《蘇武慢十二篇追和虞韻》;十一月撰《都師郭公葬部人陳頤之碑》;同年叔父文森赴京,作文相贈。寫文為離任的長洲縣學教諭彭道送行。為同鄉都容作傳。

弘治六年(1493年)春,赴會試,不中。這年春,為好友書《楊柳花》《春莫曲》《投釵吟》《沈先生西山雨觀圖》;五月外叔祖母高妙安卒,撰墓誌銘《徐府君妻孺人高氏袝葬志》;七月九日岳父李應禎卒,為其寫行狀錄,文林為其寫墓誌銘;八月一日寫詩題沈周所摹《米敷文大姚村圖》;八月七日為鄉人蔡蒙寫行狀《中憲大夫廣西南寧府知府蔡公行狀》;臘月二十日寫抒懷詩十五首;臘月二十四寫《送龜詩》。除夕寫《除夕守歲》詩一首。

弘治七年(1494年)元旦作詩一首。春,蘇州府城隍廟新井成,寫文記其事。六月二十日、二十一日,與洪子等游福昌寺避暑;六月二十四日游雍熙寺;七月好友陸容卒,寫詩哭之。中秋,以臨古人貼贈送好友彭日方;十月二十四日冒寒過訪沈周,沈周作《林壑幽深圖卷》相送;十二月鄉人薛英卒,為其寫墓誌銘。

弘治八年(1495年)二月,夢中與人論《易》,寫文記其事;九月九日臨趙孟兆書《過秦論》;秋應費子之請,為其餘虛有其表號雲江寫文記之。

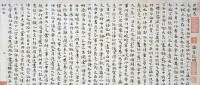

作品

弘治十年(1497年)三月范從規卒,為其寫墓誌銘;五月有文題仇英《蘭陵介和圖》;五月十日友人謝昺卒,為其寫墓誌銘;六月表姐徐德妝卒,為其寫墓誌銘;九月為鄉人書畫家陳邏寫墓誌銘;十月書《可竹記》。應太倉州典在甘澤之請,為其輯訂族譜。蘇州開元禪寺重修完畢,為其撰碑文。

弘治十一年(1498年)四月姑父湯瑄卒,為其寫墓誌銘《登仕佐郎鴻臚寺序班湯府君墓誌銘》;岳母王氏卒,為其寫墓誌銘《明故南京太僕少卿李府君室恭人王氏墓誌銘》;夏有詩題戴進《孤舟圖》。

弘治十二年(1499年)春,赴京會試,落第;十月為湯文奐自號宜軒作記;同年手錄宋代洪邁《夷堅丁志》。

弘治十三年(1500年)正月為新安羅惟善序其重刻十二世祖的《鄂州小集》;正月二十七日書《黃庭經》;三月撰《椿樹秋霜序》題在唐寅《椿樹霜圖》卷后;八月書《仰山堂銘》;十一月冬至日,序友人王錡所著《寓輔雜記》;十二月二十一日餘杭方祥卒,為其寫墓誌銘,其子方坤、方翼皆是祝允明的學生。

弘治十四年(1501年)二月題顧氏所藏唐代懷素《千字文》卷。為太倉知州李端撰其父母合葬志;三月蘇州府重修湖川塘竣工,寫文記其事;三月撰書《太倉州儒學記》;五月為友人撰《壽意圖序》。八月於嘉禾途中寫《鄧攸論》;同年書《關公廟碑》。

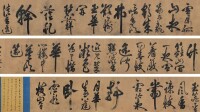

書法

弘治十六年《1503年》正月姑父劉汝大的繼室王妙慶卒,為其撰墓誌銘;九月南京汪宗道家藏書法名畫豐富,賞玩一番;同年題宋代米芾《九帖》。

弘治十七年(1504年)二月與文徵明、唐寅出遊東禪寺,為僧人書《飲中八倦歌》;三月十九日友人錢腴卒,為其寫行狀和祭文;七月吳寬卒,寫詩哭之;同年有行書《離騷》。

弘治十八年(1505年)春赴會試,不第;四月為親家王觀書《王氏復墓記碑陰》;七月應王鏊及蘇州知府林世遠之聘,修《姑蘇志》;秋在修志館,寫詩和王鏊的《晚秋白蓮》。與文徵明會於城南,互有詩作贈答。書《充齊記》《聽泉記》。書《招鳳辭》於唐寅所繪《南遊圖》后。

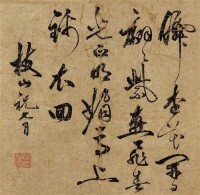

書法2

正德二年(1507年)正月十日致書王鏊,述《姑蘇志》校刻情況;二月唐寅持所繪《高士圖》請其書贊於其上;夏往南京小住,有詩作贈沈與文。題元代趙雍《開月騏驥圖》;六月納涼古寺,書劉基《二鬼》詩。秋,寓南京,為沈與文書自作詩;秋與無錫華王呈共淳,啜敬漪瀾堂,書杜甫的詩,撰《成趣園記》;秋子祝續中應天鄉試第一百一十一名;同年有行書《芝庭記》、楷書《琵琶行》《宋玉詩賦冊》、草書《宋玉釣賦》《蘭花詠》《杜甫秋與八首》等。

正德三年(1508年)赴京會試,不第。朝廷請其修《孝宗實錄》,辭不就;秋與唐寅、文徵明、沈周、楊循吉等送戴昭歸家,有詩相贈。秋書《嚴先生祠記》;十一月七日好友朱應登之父六十壽,為其作銘;同年子祝續在南京,寫詩寄懷。

書法3

正德五年(1510年)正月吳越發大水,民不聊生,作《九愍》;二月撰《夢草記》;四月十八日書《洛神賦》於友人文徵明的《洛神圖》上;夏五作草書《秋日月居賦》卷;六月撰《梨谷記》;立秋作《知秋賦》;中元臨米芾《龍真行》;八月二日臨《黃庭經》;十一月三日題孫育刻宋代陳少陽書法,題朱承爵所藏《眉山六帖》;同有作品《雜詩》《問情賦》《千字文》《題石田雜花》。

書法4

正德七年(1512年)閏五月二十六日,寫詩寄懷。以《上俞都憲備賊事宜狀》,陳南京守備之事。六月斷酒兩年後第一次醉;七月二日致書陸完,上平定劉六、劉七之計;八月十九日書唐代李白的《問月篇》;十月游淮楚,寄居在友人大河衛指揮使王廷瑞家;十一在淮陰為晉氏作《淮陰晉氏先德碑銘》;十一月十日友人王廷瑞卒,寫辭悼念。同年有《江淮平亂詩什序》。

正德八年(1513年)花朝日,書唐詩六首;六月一日作《江淮平亂事狀》述劉六、劉七事件始末;七月避暑山中,好友楊循吉持董源、李成、巨然、范寬的作品來訪;八月宿東禪寺,書《東坡記游》;十月長子祝續得授官禮科給事中。

正德九年(1514年)二月赴會試,不中;三月三日赴好友施儒宴請,拒絕了施儒下科再考的勸告,七試不中,決心不再赴會試。由京返回,致書朱應登,以所編定的集子請其作序;四月十二日友人華夏來訪,請書《前後出師表》在其所藏的《武侯圖》上;秋赴京就選,得授廣東興寧知縣;十一月南下赴任,有詩述懷。

正德十年(1515年)三月唐寅自寧王邸歸吳,皈依佛教,自號“六如居士”,築室桃花塢;暮春四月祝允明作《杭州夏日以文會諸君従聘宅序》:“凡士居以學展策馮幾,或受教聖賢,辨難英傑,閉戶終日,恐一塵客撓也……”五月,祝允明小楷《前後赤壁賦》(現藏日本東京國立博物館)。又作《乙亥五月五日王僉憲文明邀宴廬陵螺川驛樓觀競渡(七律)》。是年秋赴興寧縣任。

正德十一年(1516年)五月二日偶在縣署之念慈齋避暑靜坐,發現舊作《擬詩外傳》數篇,遂書在素卷之上。八月,草書《米元章論書卷》;十二月二十日在興寧縣齋書《墨林藻海》一卷。

正德十二年(1517年)春日過漕湖講堂望鴻齋,見宋紙精美,作行書《古詩十九首》冊並跋。

正德十三年(1518年)四月十九日在潮州作《望韓》;七月廿三日記敘有《游浮羅記》。

正德十四年(1519年)祝允明《己卯春日偶作韓致光體》。

正德十五年(1520年)春日臨王羲之《黃庭經》一冊;二月二十七日作《庚辰二月二十七日曉官窯中口號》;三月,過訪士元家作詩相贈;某日在謝雲庄通家新居小樓覽元人《壽星圖》並題於其上;某日孫七峰與唐寅、祝允明、楊邃庵、陳石亭、張石川諸君題名岩表,鐫刻遊記。

正德十六年(1521年)六月一日在天津官舟雨中,戲用山穀草法應酬知友索書,並題於後;秋日作草書《讚辭》附於文伯仁畫《楊季靜小像》;十一月三日作小章草《閑情賦》,自識云:“冬日,擁爐於小閭,過雲庄至,除素紙索書鍾繇張草,勉為呵凍手書之。”十二月祝允明作《張長史四詩帖跋》;是年被薦應天府通判,專督財賦。

嘉靖元年(1522年)是年任應天府通判,故被稱為祝京兆。春二月十二日過武林寓昭慶寺,訪靈梵上人,得覽趙文敏所書《圓覺經》,乃閉關月余,敬書《圓覺經》一卷;三月作草書卷於從一堂。五月五日行書《莊子逍遙遊》於寒綠堂;是年作《讀嘉靖改元詔書並閱邸臣敬作古調》一首。作草書《荔枝賦》。又作草書《前後赤壁賦》卷。

嘉靖二年(1523年)正月初七作《鶴章》。

嘉靖三年(1524年)三月作《所事儒教鬼神解》;十一月二十日作《祭王文恪公文》。又作《張文聲妻左氏墓誌銘》《蘇州府學政科盛公墓誌銘》《守齋處士湯君聞守生壙志》《先妣陳夫人墓誌》。其繼母陳夫人於十一月二十日,葬於橫山丹霞塢其父墳塋之右,年七十有六。

嘉靖四年(1525年)二月楷書《離騷經》;初夏草書《夏后氏之圭帖》;七月為九疇作草書《月賦》卷;又作草書《和陶淵明飲酒二十首》;秋日作草書《七律九首帖一卷》。又作草書《閑居秋日詩》卷。又作草書《七言絕句》卷;九月訪文嘉,文嘉知悉祝氏手裡拮据,設繭絲紙及上好筆墨,引起祝允明豪興,揮寫行草《古詩十九首》,嘉付以酬金。此卷后刻於文徵明《停雲館帖》;同月祝允明曾用二文羊毫作行草應酬,並題於後;某日為顧璘書寫《千字文、長清靜經》卷。又作《志謝可節墓誌銘》。

嘉靖五年(1526年)正月作《太倉州新志序》;九月七日作《祝文》;十月崑山魏誠甫遠謁祝允明,求書《黃庭經》,祝允明抱病書寫。又作小章草《書述》;十一月明作章草《后赤壁賦》於文徵明《赤壁圖》后。是年作組詩《懷知詩》,緬懷平生知己一十八人,共一十九首;十二月二十七日(1527年1月28日)病故。

嘉靖七年閏十月十六日(1528年11月27日)葬於橫山丹霞塢其祖父祝顥墓旁。好友王寵為其寫行狀,陸粲為其撰墓誌銘。

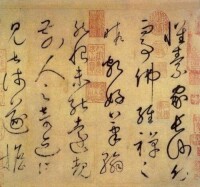

祝允明出生在文化氣氛很濃的蘇州,他的書學生涯是在前輩的言傳身教下開始的。其中對他影響最大的是外祖父徐有貞和岳父李應禎兩人。徐有貞擅長行草書。他的行草主要師法唐朝的懷素和宋朝的米芾。用筆直率而華美,結構瀟灑多姿,很得古雅之氣。北京大學教授、引碑入草開創者的李志敏評價:“祝枝山的狂草,骨力弱於旭、素,但在宋人影響下,又自成一格”。在祝允明二歲時,徐有貞奉詔回蘇州閑居,祝允明時常寄宿在外公家裡,因此徐有貞的書法風格對他影響是很深遠的。

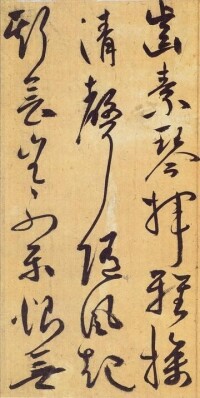

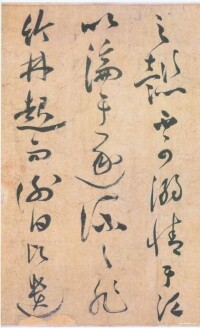

書法5

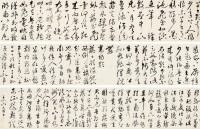

祝允明書法主要成就在於狂草和楷書。狂草來自懷素、張旭,更多的是接近黃山谷,提按和使轉的筆法交互使用,行與行之間的距離很近,形成一種汪洋恣肆的視覺效果。更難得的是楷書又寫得相當嚴謹,有晉唐人的古雅氣息。這種反差很大的綜合素養與唐代的張旭十分相似,如《草書自詩卷》《致元和手札》《草書千字文卷》《王文恪公卷》等。

書法6

《蘇材小篆》六卷

《革朝遺忠錄》佚

《先公門人記》一卷,佚

《太中遺事》佚

《武功佚事》一卷,佚

《太僕言行記》一卷,佚

《江海殲渠記》一卷

《南遊記》佚

《南征業稿》佚

《心影》佚

《蠶衣》一卷

《讀書筆記》一卷

《浮物》一卷

《祝子通》五十五篇,佚

《祝子微》二卷,佚

《祝子雜》佚

《祝子罪知錄》十卷

《祝子小言》一卷,佚

《前聞記》一卷

《志怪錄》

《語怪》

《野記》

《義虎傳》一卷

《猥談》一卷

《枝山文集》十卷

《祝氏集略》三十卷

《祝氏小集》七卷

《賈至大明宮早朝詩軸》上海博物館藏

《杜甫秋興詩軸》遼寧博物館藏

《訪友詩軸》

《摸魚兒詞》

《秋軒賦軸》上海博物館藏

《樂志論草書軸》蘇州博物館藏

《飯苓賦》北京故宮博物院藏

《贈索處士七律詩軸》

《杜甫詩軸》山西省博物館藏

《五代譚用之贈索處士七律詩軸》

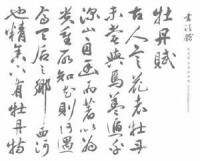

《牡丹賦》

《草書自詩卷》

《致元和手札》

《草書千字文卷》

《王文恪公卷》

《東坡記游卷》

《遠遊二首》

《和陶飲酒詩廿首》

《簡亭記》

| 關係 | 人物 | 備註 |

| 先祖 | 出自古代太祝,後代於是以官名為姓氏 | |

| 始祖 | 元代大德 | 延佑年間從松江來蘇州任漕府經歷的祝碧山,后升任平江路總管 |

| 祖 | 祝顥 | 生於永樂三年(1405年),卒於成化十九年十二月二十九日(1484年1月27日),字惟清,以治《易》而聞名鄉里,正統四年中二甲第五名進士,初授刑科給事中,后官山西布政司右參議專事督糧。六十歲時上疏求去,有一子一女 |

| 祖母 | 錢氏 | 生於永樂五年八月三日(1408年8月23日),吳寬在成化三年(1467年)作《山西參政祝公夫人錢氏慶壽圖序》,當時錢氏六十歲 |

| 祖姑母 | 祝妙清,生於建文元年(1399年),死於成化二十一年十二月二十二日(1487年1月16日)。嫁王成(字彥剛) | |

| 外祖父 | 徐有貞 | 生於永樂五年(1407年),死於成化八年七月十五日(1472年8月19日),早年名徐珵,字元玉,有女六人 |

| 外祖母 | 蔡妙真 | 生於永樂五年(1407年),卒於成化二十二年(1486年)九月 |

| 繼外祖父 | 陳紳 | 生於宣德元年正月十六日(1426年2月23日),卒於弘治四年正月九日(1491年2月17日),字用章,吳縣人,五次考舉人不中,進太學畢業后授安福縣丞 |

| 父 | 祝瓛 | 字信夫,號仁齊,成化十九年(1483年)七月卒 |

| 母 | 徐氏 | 死於成化十一年(1475年),兵部尚書華蓋殿大學士武功伯徐有貞之長女 |

| 繼母 | 陳玉清 | 生於正統十四年(1449年),卒於嘉靖四年(1525年) |

| 岳父 | 李甡 | 又名李維熊,字應禎,晚年改字貞伯,生於1431年,卒於弘治六年,七月九日。景泰癸酉中舉,屢次會試不中,入太學,成化元年,授中書舍人。有女兩人,分別嫁貢士祝允明、張廷獻 |

| 岳母 | 王氏 | 生於1429年 |

| 姑夫 | 湯瑄 | 生於正統六年(1441年) |

| 母舅 | 徐鑄 | 生於正統十一年(1446年) |

| 妹夫 | 史臣 | 生於成化十四年十二月七日(1478年12月30日) |

| 妹 | 祝氏 | 繼母陳玉清出,生於成化十六年(1480年) |

| 妻 | 李氏 | 封孺人 |

| 妾 | 數量不明 | 年寄情於聲色,廣納妾侍 |

| 長子 | 祝續 | 成化十五年七月三日生(1479年7月21日),李氏生,正德六年(1511年)二甲第七十五名進士,官至廣西左布政使 |

| 次子 | 無名 | 祝允明六十歲生,妾出,幼夭亡 |

| 長女 | 祝氏 | 嫁潮州府經歷王鳳禎 |

唐伯虎與祝枝山是莫逆之交,二人經常往來,上門不必通報,臨別無需相送。一天,祝枝山剛踏進唐伯虎的書齋,就要品茶猜謎,唐伯虎笑著說:“我這時正巧做了4個字謎,你要是猜不出恕不接待!”說完,徐徐吟出謎面:“言對青山青又青,兩人土上說原因;三人牽牛缺只角,草木之中有一人。”

不消片刻,祝枝山就破了這謎,他不慌不忙坐下,笑著說:“那就倒茶來吧!”

祝枝山生性詼諧,貪杯中物。一天,唐伯虎與文徵明瞞了祝枝山,躲在一處飲酒,不料被祝枝山得知,也急急忙忙趕到那裡,一進門就大聲嚷道:“今朝吃福好,不請我自到。”說罷,坐下便要吃酒。唐伯虎向文徵明眨眨眼,然後又當況枝山說:“今天我們吃酒,有個規矩,須即景吟詩一首作為謎面,打一昆蟲名,否則不準吃。“祝枝山笑笑說:“好吧,你們先說。”唐伯虎便吟道:“菜肴香,老酒醇,不喚自來是此君,不怕別人來嫌惡,撞來席上自營營。”文徵明接著說:“華燈明,喜盈盈,不喚自來是此君,吃人嘴臉生來厭,空腹貪圖亂鑽營。”

不速之客祝枝山聽了,知道他們在取笑自己專吃白食,但卻假裝不懂,便也吟了一首:“來得巧,正逢時,勸君莫怪盤中食,此公滿腹錦繡才,不讓吃喝哪來詩?”吟罷,三人相視大笑,開懷暢飲,直吃到酩酊大醉方休。

《明史》

書法8

《興寧縣誌》

《四庫全書》

《中國業書綜志》

《中國善本書提要》王重民

《寓圃雜記》王錡

《過雲樓續書畫記》顧麟士

《明通鑒》夏燮

《蘇州府纂修識略》楊循吉

《皇明詞林人物考》王兆雲

根據祝允明的好友王寵記載,祝允明葬於橫山丹霞塢其祖父祝顥墓旁。但經過歷史的滄桑變化,祝允明的墓早已經被夷為平地,蕩然無存了。

後世影響

祝允明書法史上最巨大的影響莫過於其重新倡導北宋尚意書風,並上承唐人狂草之路,使唐宋后狂草一脈的沒落的局面有所改觀,使得狂草重新出現在書法史的畛域里。他將黃庭堅草書與唐顛張醉素的草書通過自己的整合而成為一種新式的草書圖樣出現在明代書壇,並使之成為明代草書的典範,開此風氣之先河。為之後的徐渭、黃道周、倪元璐、張瑞圖、王鐸的草書崛起起了引領作用。

自祝允明以後的書家顯然不滿足於元代趙孟頫帖學仿古、擬古的書學思想與審美觀念。因此,祝允明草書審美風格的確立開創了明代浪漫主義風格,同時也為後代的書家將這種風格推向高潮埋下了一顆種子。

明代黃省:枝山草書天下無,妙灑豈特雄三吳?群萌萬象出毫下,運肘便覺風雲俱。絲持浪轉信神動,筋迥墨縱皆春敷。分明造化宰君手,左攢右剪形形殊。天愁鬼器不寧歲,鸞驚龍駭誰爭驅?邇來南海作仙令,難籌歷險筆愈聖。奇文豪詠兼稱之,處處江山好輝映。余也飄飄紫台客,向長五嶽將浮屐。多君惠我《遠遊》篇,得展夢窗喜魂魄。嗚呼羲之眼前人不識,笑殺千金買遺跡!

明代顧璘:(祝允明)書學自《急就》以逮虞、趙,上下數千年,罔不得其結構。若羲、獻真行,懷素狂草,尤臻筆妙。一朝書品,不知合置誰左。

明代朱謀垔:祝允明,字希哲,號枝山,長洲人。……書學自《急就章》以至羲、獻、懷素,無不淹貫,而狂草本朝第一。當時評者雲其書法頓挫雄逸,放而不野,如鶴在雞群,風格迥絕。然真不如行,行不如草,以豪縱者勝。又雲枝山真行,有天馬行空之態,第人能品。

明代王世貞:吳中如徐博士昌谷詩,祝京兆希哲書,沈山人啟南畫,足稱國朝三絕。

明代文震孟:(祝允明)書法魏晉六朝,至歐、顏、蘇、米,無所不精詣,而晚節尤橫放自喜。一時名聲大燥,索其文及書者接踵。或輦金帛至門,輒辭弗應。《姑蘇名賢小記》

明代錢謙益:為家未嘗問有無,得俸錢及四方餉遺,輒召所善客噱飲歌呼,費盡乃已。或分與持雲,不留一錢。每出,追呼索者相隨於道路,更用為忭笑資。其歿也,幾無以斂雲。

清代王澍:“有明書家林立,莫不千紙一同,惟祝京兆書變化百出,不可端倪,余見京兆書百數,莫有同者,信有明第一手也”

清代孫衣言:香光居士謂京兆書如綿裹鐵,如印印泥,此作殆不盡然。然顧華玉、文徵仲皆謂其晚年狂放,似徐武功,此殆其晚境耶。

清代朱和羹《臨池心解》云:“祝京兆大草深得右軍神理,而時露傖氣;小草則頓宕純和,行間茂密,亦復豐致蕭遠,庶幾媲美褚(遂良)公。”