王鳴盛

王鳴盛

王鳴盛(1722年7月4日—1798年1月18日),清史學家、經學家、考據學家。字鳳喈,一字禮堂,別字西庄,晚號西江。江蘇嘉定(屬今上海市)人。官侍讀學士、內閣學士兼禮部侍郎、光祿寺卿。以漢學考證方法治史,為“吳派”考據學大師。撰《十七史商榷》百卷,為傳世之作。另有《耕養齋詩文集》、《西沚居士集》等。

王鳴盛著色像

出生於康熙六十一年五月二十一日(1722年7月4日),幼奇慧,四五歲日識數百字,縣令馮詠以神童目之。年十七,補諸生。歲種試屢獲前列,鄉試中副榜,才名藉甚。蘇撫陳大受取入紫陽書院肄業,東南才俊咸出其下。在吳門,與王昶德甫、吳泰來企晉、趙文哲損之諸人唱和;沈尚書歸愚以為不下“嘉靖七子”。又與惠松岩講經義,知訓詁必以漢儒為宗。服膺《尚書》,探索久之,乃信東晉之古文固偽,而馬、鄭所注,實孔壁之古文也;東晉所獻之《太誓》固偽,而唐儒所斥為偽太誓者實非偽也;古文之真偽辨,而《尚書》二十九篇粲然具在,知所從得力矣。

乾隆十二年(1747),26歲時參加江南鄉試中舉。

乾隆十九年(1754),33歲時參加會試,中式;殿試以一甲第二人及第,投翰林院編修。掌院事蔣文恪公溥重其學,延為上客。后遷侍講學士,充日講起居注官。

王鳴盛像

乾隆二十八年(1763),42歲時以老母去世,從此休官不做,安家於蘇州。家居者三十年,閉戶讀書,從事著述,以漢學考證法治史,與惠棟、沈彤研究經學。

撰《十七史商榷》百卷,主於校勘本文,補正訛脫;審事迹之虛實,辨紀傳之異同;於輿地職官典章名物,每致詳焉。《蛾術篇》百卷,其目有十:曰說錄,說字,說地,說制,說人,說物,說集,說刻,說通,說系。蓋訪王深寧、顧亭林之意,而援引尤加博贍。古文紆徐敦厚,用歐、曾之法,闡許、鄭之學。詩早歲宗仰“盛唐”,獨愛李義山,吟詠甚富,集凡四十卷。

自束髮至垂白,未嘗一日輟書。68歲時,兩目忽瞽,閱兩歲,得吳興醫針之而愈,著書如常時,嘉慶二年十二月二日(1798年1月18日)去世,得年七十六。

王鳴盛著述宏富,他用漢學考證方法研究歷史,歷時20多年,撰寫《十七史商榷》共100卷。將上自《史記》,下迄五代各史中的紀、志、表、傳相互考證,分清異同,互作補充,又參閱其他歷史名著糾正謬誤。對其中的地理、職官、典章制度均詳為闡述,為清代史學名著之一。所著《尚書後案》30卷及《后辨》1卷,專重東漢經學家鄭玄之說,此書亦為繼承漢代經學傳統的重要著作。

晚年仿顧炎武《日知錄》著《蛾術編》100卷,對我國古代制度,器物、文字、人物、地理、碑刻等均有考證,具有很高的學術價值。《蛾術篇》原稿約百卷,王氏生前尚未有定稿,據姚承緒承《蛾術編*跋》至道光中謀刻,有鈔本九十五卷,而實刻八十二卷,其《凡例》曰《說刻》十卷,詳載歷代金石,已見王昶《金石萃編》,無庸贅述(實則《萃編》並未全收);《說系》三卷,備列先世舊聞,宜入王氏《家譜》。故所刻之本為八十二卷。分別為《說錄》一四卷、《說字》二二卷、《說地》一四卷、《說人》一0卷、《說物》二卷、《說制》一二卷、《說集》六卷、《說通》二卷。為王氏平時論學之作之彙編。由迮鶴壽參校,校刻時核對原文,為注出處,出言過分者則稍圓其說,迮氏所注亦存書中。存世有道光二十一年世楷堂刻本(即此本)、《續四庫全書》本等。另有《續宋文鑒》80卷,《周禮軍賦說》6卷。

王鳴盛肖像

王鳴盛考史特點是首先對一部正史作總體評價,然後考證各種具體問題,最後論及與此相關的其他史書。例如考證《漢書》,開端以“《漢書》敘例”、“《史》《漢》煩簡”諸條作整體概括,關於《漢書》文字和歷史事實的考訂,末尾附帶考證《漢紀》。再如考證兩《唐書》,開端以“宋歐修書不同時”、“二書不分優劣”諸條作整體概括,以下考證新、舊《唐書》書法和歷史事實,結尾附帶考證《唐史論斷》、《唐鑒》等書。王鳴盛《十七史商榷》和《廿二史札記》、《廿二史考異》相比,成就突出表現在史書文字的考訂、歷史事迹的考訂和地理、職官等典章制度的考訂方面,為清理和總結中國古代史學作出了貢獻。

王鳴盛撰《十七史商榷》的動機,表現出史家深刻的理性意識。他本著自任其勞、後學受益的理性精神,以全身心的精力投入歷史考證。他闡明撰寫此書目的在於“學者每苦正史繁塞難讀,或遇典制茫昧,事迹?葛,地理職官,眼眯心瞀。試以予書為孤竹之老馬,置於其旁而參閱之,疏通而證明之,不覺如關開節解,筋轉脈搖,殆或不無小助也與!夫以予任其勞,而使後人受其逸;予居其難,而使後人樂其易,不亦善乎!”(《十七史商榷·序》)這種甘做後人階梯的意識驅使王鳴盛不辭辛勞,知難而進,無怨無悔地投入歷史考證事業,取得了豐碩的考史成果,在某些問題上甚至能夠發千載之覆。例如他考證《新唐書》對《舊唐書·崔?傳》刪削失實,同時指出宋代吳縝《新唐書糾謬》因不明唐代制度而致誤。距離唐代時間較近的吳縝沒能解決的問題,反而由千餘年後的王鳴盛解決,恐怕不盡關乎個人能力問題,主要是有沒有甘願辛勞、嘉惠後學的意識。這種理性精神值得後人景仰。

王鳴盛史學的理性意識

王鳴盛史學的理性意識,在代表作《十七史商榷》一書得到反映。王鳴盛把考證清楚歷史典章制度和歷史事件懸為史家治史鵠的,反對史家主觀褒貶予奪和馳騁議論。他說:“史家所記典制,有得有失,讀史者不必橫生意見,馳騁議論,以明法戒也。但當考其典制之實,俾數千百年建置沿革了如指掌,而或宜法,或宜戒,待人之自擇焉可矣。其事迹則有美有惡,讀史者亦不必強立文法,擅加與奪,以為褒貶也。但當考其事迹之實,俾年經事緯,部居州次,記載之異同,見聞之離合,一一條析無疑,而若者可褒,若者可貶,聽之天下之公論焉可矣。”(《十七史商榷·序》)王鳴盛把記載和考證歷代典章制度、歷史事件的真實作為治史宗旨和考史原則提出來,是有積極意義的。因為歷代治亂興衰正是通過典章制度反映出來,史家略去典制不載,後人就無法考察前代社會的利弊得失,史學也就失去了借鑒和經世的作用。

《十七史商榷》一書的性質就是考察歷代正史記載是否據事直書,把因各種原因造成的記事失實恢復真相。王鳴盛這種注重考證而慎言褒貶的態度,表現出治史尊重客觀事實的理性精神。《十七史商榷》中的“項氏謬計四”、“劉藉項噬項”、“陳平邪說”、“范睢傾白起殺之”等條,也議論歷史人物和褒貶歷代史跡,但褒貶是建立在真實的歷史事實之上,議論是置於具體的歷史環境之中,並非空洞抽象地議論褒貶,與不顧客觀事實而馳騁議論性質完全不同。這種歷史評論的實質表現為尊重史實和客觀評價的辯證統一,對中國古代史學方法論的發展至關重要。

王鳴盛把主要精力用於校注古籍、考證史事,正是肩負起時代賦予的歷史使命,適應了中國傳統文化總結時期的社會需要。他在治史實踐中認識到:“古書傳抄鏤刻,脫誤既多,又每為無學識者改壞,一開卷輒嘆千古少能讀書人。”(《十七史商榷》卷四二《黎斐》)倘若不先考證清楚史書舛誤,而依據錯誤的史實著書,肯定沒有學術價值。王鳴盛認為,當務之急是對古代史籍全面考誤訂疑,而不是忙於著述。他說:“好著書不如多讀書,欲讀書必先精校書。校之未精而遽讀,恐讀亦多誤矣;讀之不勤而輕著,恐著且多妄矣。”(《十七史商榷·序》)他主張把考誤訂疑和立意著書合二為一,對撰寫《十七史商榷》一書具有辯證認識:“予豈有意於著書者哉,不過出其讀書、校書之所得標舉之,以詒後人,初未嘗別出新意,卓然自著為一書也。如所謂橫生意見,馳騁議論,以明法戒,與夫強立文法,擅加予奪褒貶,以筆削之權自命者,皆予之所不欲效尤者也。然則予蓋以不著為著,且雖著而仍歸於不著者也。”(《十七史商榷·序》)他認為只有史實正確、內容徵實的考史之作才是著作,而那些離開歷史事實主觀馳騁議論、褒貶予奪之作不是史書。王鳴盛的這種著書意識在乾嘉史家中最具代表性,反映出清代史家的著述價值觀。

王鳴盛治史注重考辨史書記載真偽

王鳴盛治史,以“期於能得其實”為依歸,故特重方法論的訓練。積一生之治學經驗,他總結出了一整套如何讀書、如何校書、如何考辨史書記載之真偽的方法。其中,以通曉目錄之學為前提的讀書、由此而打下廣博的知識基礎,乃是以“得其實”為依歸的史學研究的必要準備;但在古書未經校勘、語多訛奪的情況下,讀書又須與校書相結合,二者互為前提;由校書而展開考辨史書記載之真偽的工作,讀書、校書與辨偽又相互依存而密不可分。似乎可以說,他的讀書法即校書法,校書法即辨偽法,一切都圍繞著“期於能得其實”這一史學宗旨而展開。

王鳴盛如何校書?《十七史商榷序》說“余為改訛文,補脫文,去衍文,又舉其中典制事迹,詮解蒙滯,審核踳駁,以成是書,故曰商榷也。”在王鳴盛這裡,所謂“校書”並不僅僅是通常所理解的文字勘誤的工作,而且是一項包括史實考證在內、以據實恢復歷史之本來面目的科學研究的工作。他之所以把他的史學著作題名為《十七史商榷》,主要的著眼點就是要在史實的真偽方面與以往的史書、特別是官修的正史“商榷”一番。校勘的過程即是認認真真地讀書的過程:“既校既讀,亦隨校隨讀,購借善本,再三讎勘。”至於考辨史書記載的真偽,則需藉助於正史以外的多重證據。

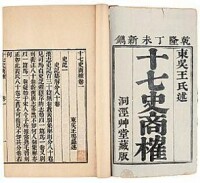

王鳴盛代表作《十七史商榷》

他認為古代的金石銘文資料,既可補充史書記載之闕,亦可糾正歷史記載之訛。二者對於據實恢復歷史的真相都具有極為重要的意義。在利用金石資料補充史書記載之闕方面,他的發現對於史學研究的價值尤為重大。例如,《舊唐書》和《新唐書》都沒有記載楊國忠與李林甫互相勾結陷害名將王忠嗣之事,但這件事卻與後來發生的重大歷史事件有非同尋常的關聯。“史有所漏,賴碑得見”。王鳴盛乃依據元載撰寫的《王忠嗣神道碑》補充了這一被遺漏了的重要史實,說明了王忠嗣遭受陷害的經過,從而為全面解說安史之亂何以發生、唐王朝何以由盛而衰提供了又一不可忽視的證據。誠如王鳴盛所云:“忠嗣在唐名將中當居第一等,其老謀成算,體國惠民,尤不易得。橫遭冤誣,身頹業衰。使忠嗣得竟其用,不但二邊無擾,亦無祿山之難矣。唐人自壞長城,乃天下之大不幸也。”至於憑藉金石資料以糾正歷史記載之訛,王鳴盛亦多有發現。如依據《李良臣碑》《李光進碑》和《李光顏碑》的拓本,糾正了《舊唐書》誤把李良臣在平息安史之亂中的戰功附會為其子李光進的戰功的錯誤。如此等等,不一而足。

王鳴盛治史重視野史筆記

與同時代的歷史學家趙翼一樣,王鳴盛也認為歷代所謂《實錄》有“為尊者諱”的弊病,轉而重視野史筆記的史料價值。趙翼根據野史筆記中的真實可信的史料來訂正歷代官修史書的作偽失實之處,提出了“書生論古勿泥古,未必傳聞皆偽史策真”的論斷。王鳴盛的觀點亦與此相似,認為“采小說者未必皆非,依實錄者未必皆是”。這裡所說的“小說”,即是指民間的野史筆記;而“實錄”,則是由朝廷的史官所記載、作為官修正史之依據的歷朝官方史料。王鳴盛認為,“實錄中必多虛美”,例如五代諸實錄“多系五代人所修,粉飾附會必多”,“蓋五代諸實錄皆無識者所為,不但為尊者諱,即臣子亦多諱飾”,而野史筆記中則多有真實可信者。所以他頗為公允地指出:“大約實錄與小說互有短長,去取之際,貴考核斟酌,不可偏執。”這種以野史與正史相互參訂以尋求歷史真實的方法,也是合乎近代科學精神之要求的。

王鳴盛學術思想也有保守的一面。在經學研究方面,他有所謂“求古即所以求是”、“治經斷不敢駁經”、“但當墨守漢人家法,定從一師,而不敢他徙”之說。所有這些說法,都是吳派樸學的局限性的表現。然而,王鳴盛畢竟是一位傑出的歷史學家。他所提倡的以求真為最高目的的史學宗旨、考辨史書記載之真偽的實證方法,以及他的不同凡俗的論史卓識,對於推進中國史學的近代轉型,無疑具有不可忽視的重要意義。

王鳴盛代表作《十七史商榷》

在史學宗旨上,王鳴盛堅決拒斥孔子的“《春秋》筆削大義微言”和宋明儒家的“馳騁議論,以明法戒”的傳統,旗幟鮮明地提出了以求真為最高目的的史學宗旨;在史學方法論上,系統論說了“考其典制之實”和“考其事迹之實”的實證方法;在史論方面,王鳴盛亦一反儒家傳統觀念,依據歷史事實,為范曄、初唐四傑、永貞革新、甘露之變、溫廷筠和李商隱等歷史人物和歷史事件翻案,表現出不同凡俗的論史卓識。

性儉素,無玩好聲色之嗜,唯左圖右史,宋槧元刻明本亦多有收藏,黃丕烈、莫伯驥、丁丙、羅振常等藏家的書目中亦有其舊藏著錄。研究《尚書》30餘年,撰有《尚書後案》30餘卷。著《十七史商榷》百卷,為史學經典名著之一。對金石、目錄之學亦有研究。藏書豐富,多為治史所用,廣泛搜集野史筆記,百家小說,碑帖鼎彝,藏書處曰“耕養齋”、“頤志堂”等,校勘精審。藏書印有“通議大夫”、“乙丑探花及第”、“西庄居士”、“西沚居士”、“光祿卿之章”等。著述宏富,主要有《周禮軍賦說》、《西沚居士集》、《蛾術編》等。又選輯平生交遊能詩者12家,編成《苔嶺集》,自刻為《西庄始存稿》。