呂柟

明代學者、教育家

呂柟(1479—1542),明代學者、教育家。原字大棟,后改字仲木,號涇野,學者稱涇野先生。陝西高陵人。

師事薛敬之。正德進士,授翰林修撰。因宦官劉瑾竊政,引疾返鄉,築東郭別墅、東林書屋,以會四方學者。后復官,入史館纂修《正德實錄》。又貶山西解州判官,攝行州事,居解梁書院從事講學,吳、楚、閩、越士從者百餘人。嘉靖六年(1527)升南京吏部考功郎中、尚寶司卿,公暇在柳灣精舍、鷲峰寺講學。十一年升南京太常寺少卿,又在任所講學。十四年調國子監祭酒,以整頓監規,使公侯子弟亦樂於聽講而知名。次年升南京禮部侍郎,仍在任所講學。十八年致仕返鄉,再講學於北泉精舍。生平所至皆以講學為事,大江南北門生合約千餘人,幾與陽明氏中分其盛,一時篤行自好之士,多出先生之門。朝鮮國曾奏請其文為式。為學注重躬行實踐, “以格物為窮理”,強調“即事即學,即學即事” ( 《涇野子內篇·鷲峰東所語》)。提倡廣見博聞,認為“四方上下山川草木皆書冊”(《端溪問答》)。針對科舉弊端,提出“安貧改過”。安貧即不為科舉陷溺,以務實為本;改過為脫去舊習,做“克己功夫”。主張教人“因人變化”,依其資質高低、學問深淺而異,不可一概而教。

成長經歷

呂柟的一生跌宕起伏。十七八歲時,以學識廣博而被選入正學書院。正德三年(公元1508年),他二十九歲,舉南宮第六人,擢進士第一,授翰林編修。然而,時值閹黨劉瑾把持朝政,正直之士不為其所容。適逢西夏擾亂邊境,他上疏請皇上入宮御經筳,親理政事,結果遭劉瑾嫉恨,遂與何瑭一起引退。是為第一次起落,在官僅兩年。正德九年(公元1514年),呂柟三十六歲。劉瑾伏誅后,他官復原職,然不久又遇上乾清宮受火災,他應詔上書呈六事,又多次上書勸皇上舉直措諸枉,皆不被採納,於是便再次引疾而歸。這是他的第二次起落。

與仕途的低迷相反,呂柟講學卻日益昌盛。第一次引退之後,他在家鄉營造了東郭別墅,每日聚徒講學其間,四方學者慕名而雲集。別墅容納不下,隨即又築東林書屋,講學的規模和影響越來越大,“幾與陽明氏中分其盛,一時篤行好學之士多出其門”。

嘉靖元年(公元1522年),呂柟又官復原職。次年擔任會試考官,選拔了一大批人才充實朝廷。嘉靖三年四月(公元1524年),他以十三事自呈,表達“大禮未正,引為己罪”之意,實質是委婉批評明世宗違背禮制,結果觸犯龍威,與鄒守益一起下獄。不久,呂柟謫為解州判官,而鄒守益則謫為廣德判官。這是他的第三次起落,在京為官也僅兩年。主政解州期間,他“恤煢獨,減丁役,勸農桑,興水利,築堤護臨池,行《呂氏鄉約》及《文公家禮》”。為政之餘,築解梁書院以講學,今本《涇野子內篇》中的《端溪問答》、《解梁書院語》即是這一時期的講學記錄。

丁亥年(公元1527年),他轉為南都吏部考功郎中。自此以後,呂柟才逐漸走出仕途的陰霾,先後升南京宗人府經歷,尚賓司卿,太常寺少卿,國子監祭酒,累官至南京禮部右侍郎。任職南京的九年中,呂柟與當時的著名學者進行了頻繁的學術交往和辯論,《涇野子內篇》中的《柳灣精舍語》、《鷲峰東所語》即是這一時期講學的記錄。已亥年(公元1538年),他上疏請歸,同年五月致仕,時年六十歲。返歸故里隨即講學於北泉精舍,這也是呂柟一生中的最後四年講學。嘉靖二十一年(公元1542年),呂柟卒於家,享年六十四。《明史》稱其“仕三十餘年,家無長物,終身未嘗有惰容。時天下言學者,不歸王守仁,則歸湛若水,獨守程、朱不變者,惟柟與羅欽順雲”。

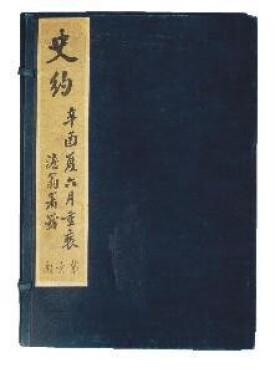

呂柟著述宏富,有《周易說翼》、《尚書說要》、《毛詩說序》、《禮問內外篇》、《春秋說志》、《四書因問》、《史約》、《小學釋》、《宋四子鈔釋》、《寒暑經圖解》、《史館獻納》、《南省秦藳》、《涇野詩文集》、《涇野子內篇》、《涇野集》等。

呂柟生活的時代,正是程朱理學睏乏支離、王(陽明)、湛(若水)心學盛行天下之時。面對這種情況,呂柟並沒有像大多數朱子學者一樣倒向心學,“時天下言學者,不歸王守仁,則歸湛若水,獨守程、朱不變者,惟柟與羅欽順雲”[2](P7244)。

首先,針對當時學者以讀書、究心草木鳥獸等客觀事物為“格物窮理”的認識,呂柟指出:“這個物,正如孟子云‘萬物皆備與我’‘物’字一般,非是泛然不切於身的。故凡身之所到,事之所接,念慮之所起,皆是物,皆是要格的。蓋無一處非物,其功無一時可止息得的。” [3](P152)呂柟認為,所謂“格物”的“物”並不是“泛然不切於身”的東西,而是“凡身之所到,事之所接,念慮之所起,皆是物”。

既然如此,那麼“格物”所要窮究的“理”究竟存在於何處呢?呂柟指出:

“程子‘灑掃應對是其然,必有所以然’之言極明白。今孟禽欲舉一二事為樣子者,只是把天理看在蒼然之表,以為上也;把人事看在渺然之軀,以為下也。孟禽只在人事上作,則天理自隨,孟禽作處殊無高卑難易之別。”[3](P172)

“天下無一事非理,無一物非道,如《詩》雲:‘灑掃庭內,惟民之章。’夫灑是播水於地,掃是運帚於地,至微細的事,而可為民之章。故雖執御之微,一貫之道便在是也。”[3](P149)

在以上引文中,呂柟明確指出,所謂“天理”不是高高在上的一蒼然之理,人事也不只是形而下的東西。實際上,“天下無一事非理,無一物非道”,在形而下的事物之中就蘊涵著所以然之理,“一”即存在於“多”之中,故謂:“天理不在人事之外,外人事而求天理,空焉亦矣。” [3](P195)也就是說,不能把天理和人事絕然分割開來,當做毫不相關的兩件事。因此,所謂“下學人事,上達天理”,不是說既要學習人事,又要學習天理,以為在人事之外另有一個天理,二者互不聯屬,而是說通過日用人事就能認識和把握那超越的所以然之理。所以呂柟說:“古人制物,無不寓一個道理。如制冠,則有冠的道理;制衣服,則有衣服的道理;製鞋履,則有鞋履的道理。人服此而思其理,則邪僻之心無自而入。”[3](P121)通過這種解釋方式,呂柟把天理和人事聯繫了起來,使超越層面的天理與具體事物通貫為一,從而打通了本體與現象世界。這在一定程度上糾正了朱子後學把天理“凝固”在書本和客觀物質實體上,使天理同現實世界嚴重相脫節的弊端,並重新貫徹了程朱理學“體用一原”的觀點。

那麼,如何將主體與客體聯繫起來,從而認識和把握天理呢?呂柟認為,必須通過躬行實踐。

問顏子之學。(呂柟)曰:“天資極高,不易學。學者且當學曾子。曾子以篤實之資,動皆守禮,學之有所依據。如《禮記》所問,與夫子論孝等篇,皆其隨事精察而自有得。一日三省,尤見切實之學。故夫子之‘一貫’,亦因學有所得而語之,其餘門弟子不能及也。……世之儒者,不問學者之資稟,而概以聖人‘一貫’、‘上達’之理告之,則是誣之而已矣。”[3](P91)

呂柟指出,顏子天資極高,不容易學,學者應該學曾子。曾子篤實,所以其學也非常切實,也就是能夠躬行實踐,“隨事精察”,所以曾子對夫子的“一貫”之道能當下領悟。這就是說,對天理的認知必須通過力行實踐,在學有所得的基礎上才能達到“一貫”,而不是直接就能夠“一貫”、“上達”的,掌握那個一以貫之的“一”。同樣,對從書本上獲得的知識道理,也必須經過實踐,才不會因時間久了而忘記。

楷問:“諸經雖曾讀過,久多忘記。且讀時記性魯鈍,若其難而不知其樂,何故?”先生曰:“當時讀,只徒記誦,不曾將來身上體貼做工夫,所以易忘。且苦其難處,亦近發憤,過此則便樂矣。”[3](P188)

呂柟指出,書上講的知識道理在經過一段時間后之所以會忘記,是因為當時“只徒記誦”,而沒有將其落實為具體的道德實踐,即“不曾將來身上體貼做工夫,所以易忘”。因此,呂柟說:“學者雖讀盡天下之書,有高天下之文,使不能體驗見之躬行,於身心何益,於世道何補!”[3](P91)認為“看經要體認玩索,得之於心,見之於行才是。若只讀了,卻是記誦之學,雖多亦奚以為”。[3](P295)讀書既要認真體認玩味,以得之於心,又必須將書中所講的道理見之於行,這樣才能對自我的身心有益,才能有補於世道。否則,雖讀盡天下之書,格盡天下之物,又有何用,不過只成就一口耳記誦之學。這是呂柟所不認可的。

通過以上所述,我們可以看到,呂柟之學突出了人的實踐活動是貫通天理與人事、聯繫主體與客體的關鍵,強調只有躬行實踐才能真正認識和掌握天理,這對當時學者流於空談義理,只徒記憶背誦的學問風氣不無補偏救弊之功。而且呂柟通過強調“天下無一事非理,無一物非道”,肯定了天理不是離開日用人事而孤立存在的超越之物,使程朱理學的“天理”具化為生活之理,重新成為人身心真實受用,終身由之的東西,成為拯救世道人心的依據,而不只是一個客觀靜止的認識對象和超越性的存在。

呂柟所提出的為學之路就是他的“學仁學天”說,其曰:

凡儘力於學,須要學仁學天,方是無有不足處。孔顏之所為樂處者,蓋得於此。[4](卷3)

在這裡,呂柟明確指出為學只有“學仁學天”,才能“無有不足”,而宋明理學家所津津樂道的“孔顏之樂”也在於此。那麼,呂柟所主張的“學仁學天”的具體含義究竟是指什麼,為什麼要以此為學呢?對此,我們可以通過以下一段對話來進行了解。

問“致良知”。先生(呂柟)曰:“陽明本孟子‘良知’之說,提掇教人非不警切,但孟子便兼‘良能’言之。且人之知行自有先後,必先知而後行,不可一偏。傅說曰:‘非知之艱,行之惟艱。’聖賢亦未嘗即以知為行也。縱是周子教人曰靜曰誠,程子教人曰敬,張子以禮教人,諸賢之言非不善也,但亦各執其一端。且如言靜,則人性偏於靜者,須別求一個道理。曰誠曰敬固學之要,但未至於誠、敬,尤當有入手處。如夫子《魯論》之首,便只曰‘學而時習’,言學則皆在其中矣。”[3](P89)

當呂柟說完這段話之後,他的另一個學生章詔立刻進行了補充,認為聖人之學譬之於天,“諸子則或言日月,或言星辰,或言風雲、霜露,各指其一者言之”[3](P89),而君子既然要希天,所以也要以天即以聖人為學。章詔的這種看法得到了呂柟的首肯。換言之,對呂柟來說,“天”就代表著聖人(主要指孔子)之學,而周、張、程、朱、王等人的學問則象徵著日月、星辰、風雲、霜露。因此,所謂“學天”即意味著要學聖人之學。因為在呂柟看來,諸子之學“非不善也”,但“各執其一端”,就像“日月亦天之運用者耳,苟為雲霧所障,則明掩矣。若天地,日月、風雲、雷霆、霜霧,皆所馳使運行者也”[3](P89)。具體來說,呂柟認為每個人的資質和學力都有所不同,而且所“受病”即缺點和不足處也不同,比如有的人性格生來就偏於內向,喜歡安靜,如果這時再讓其去主靜,就不合適了,而是應該“別求一個道理”。同樣,誠和敬固是學之要,但未至於誠、敬,便還須有一個入手處才行。由此來看,諸子之學確實是“偏於一端”。但聖人則不同,聖人教人是“因人變化”,就像“醫者之用藥,必是因病而發”[3](P147),聖人“或因人病處說,或因人不足處說,或因人學術有偏處說,未嘗執定一言”[3](P121),“隨人之資質學力所到而進之,未嘗規規於一方也”[3](P87-88)。因而,從教書育人的角度來說,必須“因人變化”、“因材施教”,不能執定一家之言,否則就會有所偏頗;而從學者為學的角度來說,也必須以聖人為學,因為聖人之學涵容各家思想學說,可以根據自己的實際情況來學習。

另一方面,從“理”是天下之“公理”來看,也應以天為學,以聖人為學。呂柟說:

“……道理,乃天下公共之理,若有未善,當極其辯論,以求其是,毋吾以也。”[3](P89-90)

呂柟指出,“理”乃是“天下公共之理”,並非掌握在哪一家或哪一個人的手中,並不是一己之“私理”。因此,學者不能自以為是,認為自己說的就一定對,而別人講的就不對了。天下善言良多,學者“切不可執泥己說”[3](P89),否則就無法博學多聞,於己有“聞善之益”了。

由以上可見,正是本著“因材施教”的教育理念和對理是天下“公共之理”的認識,呂柟才提出要以天為學,即學天之廣大包容、兼收並蓄之意。從這裡也可以看出,在呂柟的思想中有通過回歸先秦孔子思想來應對中晚明當時那種多元學術思想紛爭的意圖。

除了學天學聖人的兼收並蓄、靈活多變之外,呂柟講的“學天”的另一個意義就是要學天之“至公至仁”,他說:

凡看《論語》,且須要識得聖賢氣象。若天地之所以為天地,只是一個至公至仁。如深山窮谷中,草木未嘗不生,如虎、豹、犀、象也生,麟、鳳、龜、龍也生。聖人與之為一,如有一夫不得其所,與天地不相似。觀夫舜欲並生,雖頑讒之人也要化他,並生與兩間,要與我一般,此其心何如也

在呂柟看來,“天地之所以為天地,只是一個至公至仁”,即使是深山惡谷,草木未嘗不生,如虎豹之類的猛獸、麟鳳之類的靈獸也未嘗沒有,這也就是聖賢的氣象。聖人與天地“至公至仁”的精神為一,天地的至公至仁就體現為聖人的化民之心、並生之心,也就是讓每一個人都能“各得其所”,立於天地之間,“如有一夫不得其所,與天地不相似”。因此,呂柟的“以天為學”的另一個內容便是要學天的“至公至仁”,使萬物各得其所,而這也是“學仁”的理論根據。

呂柟認為,要學天的“至公至仁”,識得聖賢的氣象,首先需要學仁,即要以仁為心。他說:“學聖人要先讀《論語》,讀《論語》莫先講仁。仁至大而切,學道者不學此,則終身路差無所成。”[3](P55)認為“仁是聖門教人第一義,故今之學者必先學仁。” [3](P202)

“聖人之學,只是一個仁。”[3](P67)“孔門教人,只是求仁。”[3](P167)

可以說,對孔子“仁學”的重新闡揚是呂柟思想的一個特色。而且,呂柟所講的這個“仁”並不只是局限於個體自我的修養,滿足於一時一事,而是要“萬物各得其所,與天地同體”[3](P145),體現的是先秦儒家博施濟眾的仁之精神,承續的是宋明理學的“與天地萬物為一體”之義。呂柟說:

這個“仁”字是天地生生之理。吾之心原與天地萬物為一體,第人為私意所蔽,遂將此仁背去了。誠能好仁,則必視天下猶一家,萬民猶一人。心中自然廣大,凡其富貴貧賤莫得而加尚之。[4](卷三)

“仁者,人也。凡萬物生生之理,即是天地生生之理,元非有兩個。故人生天地間,須是把己私克去,務使萬物各得其所,略無人己間隔,才能復得天地的本體。”[3](P145)

從以上引文中可以看到,呂柟“仁心”說的精神就是要使萬物各得其所,使天下之民得福,“視天下猶一家,萬民猶一人”。此“仁心”就像舜“雖頑讒之人也要化他”,《易》之“君子體仁,足以長人”,曾子之‘弘毅’,張載《西銘》的“民胞物與”等。[3](P92)而在呂柟看來,仁心也是人的本質,與天地同體的根據。人和天地原本是一樣大,無一毫欠缺,“吾與天地本同一氣,吾之言即是天言,吾之行即是天行,與天原無二理,故與天地一般大”[3](P145)。只是後來人有了“有我”之私,變得狹隘起來,“便無天地覆載氣象,訑訑聲音,拒人與千裡外矣”[3](P167)。因此,必須要以仁為心,克去己私,“使吾心中生意常常流動”[3](P282),這樣就不會只思量自我,有人我之間隔了,便能“以天下為一家,視中國猶一人,見不如己者方哀矜憫恤之不暇”[3](P185)。如此,人自身也就恢復了天地的本體,與天地一般大了。呂柟認為,如果心中仁之“生意”常常流動不息,無有窒礙,就能夠體會到宋明理學家所津津樂道的那種鳶飛魚躍的快樂,就能夠“榮顯也不見得榮顯,寂寞也不見得寂寞,只見得我這裡面是這樣美,是這樣大,是這樣富,是這樣貴,外面那些富貴,那些勢力,那些功名,都如浮雲一般,那裡見得”[3](P282)。這是仁的一種境界。

通過以上分疏,我們可以看到呂柟在確立道德主體性方面顯現了與程朱理學的不同。他不再局限於將超越的“天理”內化成為個體自覺的道德行為,而是試圖闡揚主體自我的能動性,從而在某種程度上接近於陽明學的精神。

仁心不僅是人的本質,而且也是為學、為政的基礎。呂柟指出,當今學者之所以不肯好問,“怠惰放肆”、自滿自足,就是因為不仁。若有仁心,“便汲汲皇皇,終日不食,終夜不寢,要去問人,豈肯自足”[3](P294)。好問,其學乃大,所以呂柟說:“孔子至聖,只在好古敏求;舜之大智,只在好問好察。”[3](P203)更何況,今日是士人學者,他日便可能出仕得位。若有仁心,就會有博施濟眾之事,“見那鰥寡孤獨無告窮民,皆要使之各得其所”[3](P292),便會視“天下之人疾痛痾癢與我相關,一民飢曰我飢之也,一民寒曰我寒之也”[3](P294),如果沒有仁心,或者說不預先培養仁心,那麼,即使見到鰥寡孤獨不得其所,又“將何以濟之”[3](P292)。

當然,仁心的有無不是只停留在口頭言語上,仁的境界也必須親身經歷過,才能實際見得其中的妙處,曉得鳶飛魚躍之樂,即所謂“事必經歷過,然後知之真也”[3](P282)。學者必須在仁處用力,隨處體驗,才能有所得,真正以天地萬物為一體。因此,呂柟告訴學生說:“諸生須要學仁,凡晝之所為,夜之所思,與夫一言一動相比,常常把這仁來體驗,自然有益,不可說過便了。” [3](P293)又曰:“‘我欲仁,斯仁至矣。’今講學甚高遠。某與諸生相約,從下學做起,要隨處見道理。事父母這道理,待兄弟、妻子這道理,待奴僕這道理,可以質鬼神,可以對日月,可以開來學,皆自切實處做來。”[3](P83)這就是要求學者要力行實踐,在實際的日常生活中體驗仁、實踐仁,而不是空有一“仁心”,空談義理。換言之,就是要把“仁心”落向實處,把形而上的哲學之思與人的現實世界、當前生活聯繫起來。那麼,如何培養仁心,使吾人心中“生意”常常流動而無有窒礙,達到與天地同體之氣象呢?呂柟認為,首先要“克己”,去除己私,他說:

學者切要工夫只在克己。克己之要,須自家密察此心,一有偏處即力制之,務有以通天下之志。故曰“一日克己復禮,天下歸仁”。[3](P87)

呂柟指出,為仁的切要功夫便是“克己”。“克己”就是要密察此心,一有偏**便用力制止。在他看來,“能克己,認得為己,始能胸襟闊大,與物為體而無間”[3](P254)。其次,就是要行孝弟。呂柟認為,為學之道在於學仁,學只是個仁,“然學仁從那裡起?只於孝弟上起,……孝弟便是個根,因而仁民愛物之枝葉花萼油然而生,不能已也”[3](P216)。可見,孝弟即是為仁之本,能孝弟,自然能仁民愛物,“不能已也”。這裡,如果說“克己”是一種內在的自我道德修養,那麼“孝弟”便是一種體現於外的道德行為。因而,對呂柟來說,學仁與為仁的功夫是一種向內、向外同時用力的過程。

參考文獻:

[1]黃宗羲.明儒學案(修訂本)[M].北京:中華,2008.

[2]張廷玉 等.《明史》[M].北京:中華,1974.

[3]呂柟.涇野子內篇[M].北京:中華,1992.

[4]呂柟.四書因問[M].四庫全書本.

呂柟的思想仍然屬於程朱理學的範疇,但他同時也繼承了關學以禮為教、重躬行實踐的特色,並吸收了陽明心學注重內在心性修養的特點,以此來糾正當時空疏的學風。在此基礎上,呂柟又提出“學仁學天”的為學之路,要求學者“以天為學”、“以仁為心”,對各家思想學說要兼容並蓄,不偏於一端;主張學仁、體仁、弘仁。這既是在面對朱子學與陽明學並立紛爭的思想環境下進行的第三種選擇,同時也是明代中晚期思想界的一種新動態,即回到先秦孔子那裡,重新繼承和發揚孔子的仁學思想。事實上,呂柟的這一思想特點,亦成為關中之學後來發展的主要趨勢,為馮從吾(字仲好,號少墟,1557-1627)、李二曲(名顒,字中孚,1627-1705)等人所繼承,如二曲就明言“儒學即理學”,主張返回到孔子那裡,用先秦原始儒學來代替理學(包括心學在內)。