共找到8條詞條名為王同的結果 展開

王同

明代人物

王同,字一之,河南郟縣人。明嘉靖二十三年(1544年),以舉工人身份出任海州(今江蘇省連雲港市)知州。

當時海州連年受災,百姓外出逃荒很多,到王同上任時已大半逃亡。王同向朝廷上疏,力陳百姓不堪賦斂、徭役之苦,要求並里,減輕賦稅,招撫流亡,開墾荒地,讓百姓得以休養生息。他還率民疏通河道,修整學校,救荒賑貸。王同工書法,經常替民間撰寫匾額碑記,在海州境內多有其書法刻石遺跡。后王同擢升為南京都督府經歷。

光緒《郟縣誌》載:“王同字一之,負奇氣,承家學,弱冠舉於鄉。晚就揀銓司,授海州知州。海地荒民流,極力撫之。疏通河道,振興學校,以蠲稅糧,折馬價,並里分,力請於朝,具蒙俞允。擢都督府經歷,調隨州,致仕歸,屏事息慮,超然物外。著謙忍圖說,永感類集、義方堂集,樂歸園集,書法端莊道勁,動與古會,碑碣摩榻,藝林寶重焉。”

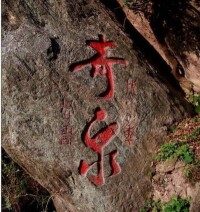

灌雲縣伊蘆山“奇泉”題刻

據《隆慶海州志·人物·隱德》載:“嘉靖甲辰歲,郡中大飢,(張)昶以所積賑鄰近居民,賴全活者甚眾。”由此可知,王同到任時面臨的是一個民不聊生、哀鴻遍野、內憂外患的海州。這個初來乍到的河南小伙兒,做了哪些好事使得百姓稱其為“河南王父母”呢?據《隆慶海州志》載“值時荒歉,悲民久窮,悉心經理,仁威并行。至減稅糧,輕馬價、並里甲、疏河賑濟、茸學育才、興廢舉墜,種種實政,暇時親為篆書匾額碑記。”

按明朝的規定,田賦分夏、秋兩季。海州的農田載入官府簿冊的計一萬一千四百六十頃八畝九分七厘八毫。百姓每畝地要交納三升多的夏稅、五升多的秋糧。由於海州土地貧瘠,人口稀少,“一戶之田常有四、五頃,一人之身常有數十畝,耕者不能盡其力”,加之鄉吏富豪從中盤剝,導致田地大量荒蕪。嘉靖二十五年(1546),王同在給朝廷的上書中中寫道:“惟本州民逃而差不減,田荒而糧照舊。”朱明王朝的苛捐雜稅、橫徵暴斂並不因荒年而減免,繁重的徭役,壓得海州人民喘不過氣來。真所謂“苛稅猛如虎”啊!他們為了躲避繁重的賦稅、徭役以及各種名目的加派,只得背井離鄉,做了逃戶。這樣使得原本就人丁凋落的海州城更加荒蕪蕭條了。

王同在上書朝廷奏本的末尾處大聲疾呼:“若臣復畏罪不言,將來必至無民,州事盡廢。”請求皇帝壓縮轄區,合併鄉里;縮減賦稅,給人民創造一個“休養生息”的機會。在嘉靖朝那樣一個政治黑暗、權臣當道的時候,王同這種不畏艱險、勇於上書為人民訴疾苦的精神就更令人肅然起敬了。

在我國封建社會裡,馬匹不僅是一種社會性的物質財富,而且更重要的是它屬於一般政務活動的必要設施、工作條件的配備,更是軍隊裝備的必要內容。因此,馬匹的多寡往往被認為是衡量國力強弱的標誌,並有所謂“馬政即國政”之稱。明代的馬政分民牧與官牧兩類。官牧顧名思義,就是有官方出資飼養馬匹,以供國家所需。洪武二十八年(1395),國家廢除牧監,裁撤監正、監副等職官,將官馬事務改歸地方官府管理,把從前浩大的馬群分散於民間,進行小規模的甚至是一些小戶人家單獨的牧養活動。其實質是令民間百姓代政府護育馬匹,搞一種差役性的畜牧服務業。

`官馬民牧實在是一種繁重的差役,“閭閆受擾,民力難支,故而被時人稱為害民之舉”。明朝的馬政規定:“生必報數,死必責償”。養馬者既費人工、草料,又往往因種馬倒斃、生駒缺額而賠損資財。官府又少於撫恤,而多刑責科罰,加之沒有社會保險機制,一旦遭遇天災人禍,“一馬之斃未償,而一馬又斃,致死相繼而賠無窮,百姓生計難籌。”宋代保馬之法雖為酷烈,但不及明朝民牧之盛。因為宋人保甲養馬,聽其自願,一旦養馬,全免其牧戶(馬戶)之差徭,可明代所行民牧之法,並不問其意願,且在不少地方,戶役與馬役并行,並不是完全以養馬代常徭。據《隆慶海州志·戶賦·馬政》載:“兒馬一百六十匹,騍馬六百四十匹。舊例本色馬七十七匹,解表至京;折色馬八十三匹,解銀至太僕寺交納。”張峰在《海州志》中稱:“此馬政也,既征銀以輸京,而又養馬以備用,是一馬而有二役也。百姓苦於養馬久矣。”如此苛法,實不宜行。開明的封建統治者一般皆強調慎興役、慎用民力,即主張:“治國以安民為本,安民以不擾民不累民為先”。顯然,民牧之制以及有關的督責之法的施行,是朝廷統治戰略的不當,有違治國正道。

王同深知此理,為維護統治的穩固,也為伸張海州百姓的疾苦,他奮力疾書,與明廷據理力爭。《隆慶海州志·戶賦·馬政》載:“嘉靖二十五年,知州王同念民窮難征,本色馬資費太重,二次具奏,共准改折八年。后蒙題准江北俱改折色馬,每匹折銀十八兩,共銀三千三十四兩。”正是由於他這種冒死進諫,明朝政府開始同意江北地區少量地變賣種馬,交銀代駒,由政府另行買馬。此行不僅為海州百姓謀取了福利,也為整個江北地區的馬政工作開創了一條新政策。

要想知道何為“並里”,就得先搞清楚什麼是“里”。據《明史·食貨志一》記載,明洪武十四年,明太祖詔編賦役黃冊,“以一百十戶為一里,推丁糧多者十戶為長,余百戶為十甲,甲凡十人。歲役里長一人,甲首一人,董一里一甲之事。”“里”其實就是明代為方便戶籍管理而設置的一種組織單位。“並”乃合併之意。那為何要“並里”呢?

王同在上書奏摺里提到逃戶的原因是:“自正德六年,突遭流賊殘害,自后累罹大飢大疫,逃亡將盡。數年顆粒不收,各項錢糧並征,百姓流移。”而這裡的“流賊殘害”指的是明正德六年,河北霸州的劉寵、劉宸起義軍進攻贛榆的戰事,但這並不是海州逃戶的真正原因,而是王同的一個託詞罷了。

王同在上書奏摺中寫道:“概州原額一百一十六里,節年災累,僅存三十餘里。原額人戶一萬二千七百餘戶,節年逃亡,僅存三千五百餘戶。原額官民田地一萬一千四百六十頃有零,節年逃絕荒蕪,成熟僅存一千五百餘頃。”“民逃而差不減,田荒而糧照舊。一戶常有數差,一丁常有數役,苦累逃亡。”“今年災傷尤重見,今夏稅、秋糧、馬草、農桑、絲絹、戶口、鹽鈔協濟,夫銀、均徭,里甲備用,馬價、插站、船頭又該銀一萬五千餘兩。民無抵准,不能存住。”這些才是海州逃戶的癥結所在。逃戶的出現,導致了繁重的徭役要由尚未逃離的海州百姓分攤,繼而逃戶現象愈演愈烈,戶籍驟減,終將“州事盡廢”。王同這才不得不上報朝廷,請求壓縮轄區,合併鄉里,縮減賦稅,給百姓一個休養生息的機會。

薔薇河是沭河下游的主要河道之一,南北朝時稱“游水”,是海州周邊最大的一條河流。最早的記載見於北魏酈道元的《水經注》。據《嘉慶海州直隸州志·水利》載:“《方輿紀要》:在州治西一里。東北通海,西北通贛榆,南通新壩,直抵淮陰……河自青伊湖發源,行百餘里、至臨洪口入海。其水由沭河及分水沙河,受山東蒙,沂諸山水,波勢漭沆,最易淤淀泛濫,州西南與沭陽北境皆為澤國。”由此可見,薔薇河的水患是由來已久的。據《海州薔薇河紀成碑》的記載,王同在任期間的薔薇河早在弘治己酉年(1489)已淤塞,到嘉靖乙巳年(1545)已過去了整整56個年頭。

由於薔薇河是古代海州重要的運輸交通線之一,它的泛濫不僅威脅著海州人民的生命財產安全,也時刻影響著“本色米麥至朝廷的起運和鹽課”。嘉靖二十三年(1544),也就是王同到任的當年,他便請准察院,用“以工代賑”的方法,招募2440名當地饑民,從(嘉靖)乙巳閏正月十三日始,施工44天,落成於“季春既望”(農曆三月十六日)。在海口築五道堤壩“以障潮汐”,疏通河道13474尋(一尋八尺)。王同以“臟罰銀二千兩浚薔薇河十餘里,以鹽商積引余銀五千六百兩浚運河一百四十餘里……因賑,饑民聞之,牽臂荷鍤,日數千人歡呼赴事,不兩月而功成。”王同修浚河道,既沒有要求朝廷給予撥款,也沒有將修河的費用攤派在人民的頭上,而是巧妙的利用了“臟罰銀”和“鹽商積引余銀”,將受災已久的海州人民召集起來,在短時間內就將如此浩大的工程完成了,這不得不說明王同是一位不可多得的管理型人才。至此“民不知擾,役不告勞。自今以往,鹽利載興,諸貨可致,久湮之跡以再興,已廢之郡以復振”。薔薇河周邊的海州百姓終於可以告別那種流離失所、提心弔膽的生活。

薔薇河的疏浚,恢復了海州的運輸交通,改變了“薔薇河年久失修淤塞,不能接入新壩漣河之水以達淮泗,致商人鹽船自海冒險,且覓牛車拉至海崖上船,經年守裝,勞費萬狀”的局面。自此,鹽及其他農副產品即可避免由外海裝船,直接從內河碼頭裝載運至淮陰、泗陽、宿遷等地,加速了與外地的貿易往來,促進了農、鹽、工、商業的發展。《嘉慶海州直隸州志》稱頌其為“商灶俱利,功雖十里,命活萬人,事已偉矣。”

近年來,一些地方學者認為“以工代賑”是統治階級利用饑民的一種手段,用人民迫切所需的生存物資脅迫百姓,以換取廉價的勞動力,藉此來粉飾太平罷了。其實,以工代賑的救災政策在我國由來已久,早在春秋戰國時期,我國就有了晏子借興路寢之台以救飢的事例。自宋以後,以工代賑成為官方慣常採用的災荒救濟政策。通過以工代賑,可同時收到救荒,防災,節約財用等多方面的效益。此後歷朝歷代以工代賑的成功事例枚不勝舉。以工代賑的成功實施,有賴於地方官平時對待興工程的留心清查,以便災荒時次第實施,因此與地方官的素質有莫大關係。

海州古城——鎮遠樓

海州的學宮,又稱孔廟、文廟、俗稱儒學。據《嘉慶海州直隸州志》載,海州的文廟最早始建於唐貞觀四年(630年)。元皇慶二年(1313)知州魏榮重修,元末毀於戰亂。明洪武三年(1370),知州陳德輔重建。到了嘉靖年間,海州學宮幾近荒廢,宮中的圖書也大多散失殆盡。作為一州父母的王同是看在眼裡急在心裡。嘉靖丁未年冬,他自掏腰包,購進“自六經、性理、訓傳及歷代全史子集,凡三十部,計七十套,共七百六十冊”,並在每冊書上加蓋“海州儒學官書”的鈐記。併購置新書櫃,放置在明倫堂里。將印信與總目交予掌學者,並叮囑其注意看管,如有遺失,即可謄抄補之。

嘉靖己酉年(1549),王同在離任前對海州的政事還念念不忘。據《海州官職題名記》載:“古今則史,所以昭善惡也。自后史熾而經亡矣,又自后志傳蝟興而史亡矣。史既亡,上自台省,下至郡邑,官如傳舍,去即無聞,考古者每深惜之。海州古名郡也,自國初迄今,職於官者姓名漫無題識。”於是王同便組織人力,將有明以來海州歷任州官的字、號、籍、歲,按時間順序一一作了詳細的考證與整理,並將其放置中堂內。以“視某而思其善,吾其戒歟;視某而思其惡,吾其法而戒歟。”時時刻刻告誡自己,“勸懲寓焉”。

(一)“相約會所”的設立

大明建國以後,明廷對鄉里的教化工作極為重視。朱元璋把教化民風視為治理國家的一項重要手段,立國以後,在制定《大明律》、頒布《大誥》和《教民榜文》的同時,著手在基層建立起一套控制鄉村社會治理體制,並倡導在地方上恢復了鄉飲酒禮等里社禮制,全力褒揚三代鄰里相助、患難相恤之古風。但到了正統以後,法網漸疏,民風漸變,明朝立國之初確立的禮法秩序開始走向衰微。到嘉靖以後,隨著商品經濟的發展,“重本抑末”的傳統觀念開始動搖,等級森嚴的禮法制度和倫理規範受到衝擊。

王同到任以後,除了對百事俱廢的州中政務以及急待解決的民生問題殫心竭力以外,對海州的教化民風也相當的重視。按《教民榜文》記載,每年春天,各地鄉村要以一百戶人家為準,按時舉行鄉飲酒禮之會,由里中德高望重的老人率眾鄉民宣讀誓詞:“凡我同里之人,各遵守禮法,毋恃力凌弱,違者先共治之,然後經官;或貧無所贍,周給其家,三年不立,不使與會。其婚姻喪葬有乏,隨力相助。如不從眾,及犯奸盜詐偽一切非為之人,不許入會。”“鄉民百姓凡有善、惡之行,均在亭貼張貼,曉示鄉民,以示勸懲。”“凡民間有孝子、順孫、義夫、節婦,皆書其實行,揭於其中,勸善也。”榜文中提到的“亭”即旌善亭與申明亭。洪武十五年八月,朱元璋頒諭禮部:“天下郡邑申明亭,書記犯罪者姓名,昭示鄉里,以勸善懲惡。今有司概以雜犯小罪書之,使善良一時過誤為終身之累。雖欲改過自新,其路無由。而禮部詳議來言。”申明亭是宣揚法律、明理、彰善抑惡、剖決爭訟小事、輔弼刑治之所。凡是設立申明亭之處,也必設旌善亭,亭上書寫善人善事、惡人惡事,以示懲勸。據《隆慶海州志》載:“申明亭、旌善亭,在州大門外,各鄉共九十三處”;“鄉約會所,在州治南。嘉靖二十四年,知州王同建。”

申明亭、旌善亭以及鄉約會所的設置,不僅使“田野之民”知道法律之威嚴,使民知法、懼法而不敢犯。也使犯罪人之罪行人所共知,將其置於人民的監督之下,使其犯罪之心有所抑制,從而有利於減少犯罪,穩定社會秩序。

(二)弘揚“孝道”與“婦道”文化

朝陽孝婦祠外景

婦道是中國孝文化的主體之一,主要以“三從四德”等封建禮教約束婦女的日常行為。海州民間自古便流傳著孝婦竇氏冤死昭雪的故事,據《雲台新志》載:“孝婦祠《太平寰宇記》:‘在東海縣北三十三里巨平村北。張峰州志:在東海新縣北二里。孝婦冢前正祠三間,東為慈孝堂,與姑並祀。東廂二間,門二重,有司春秋致祠。’唐州志:‘孝婦事見《漢書·於定國傳》,為東海郯人,非朐人,今郯城南十里有孝婦祠,墓甚嚴整。然州境奉祠歷年久遠,人皆呼為奶奶廟。秉彝之好,婦孺皆同其俎豆,當與山海並永矣,乾隆四十八年春,知州林光照,因開浚漣河,禱晴一月,工竣,蠲俸新其祠。嘉慶八年秋,知州唐仲冕禱雨於祠,三日而雨,題“孝德靈感”,以彰其靈。’”

元代大雜劇家關漢卿據此創作了戲劇《竇娥冤》,使東海孝婦這一民間故事流傳更加廣泛。嘉靖丙午年(1546),王同在忙完了疏浚薔薇河、重建鐘鼓樓等一系列重大工程后,與此年在孝婦祠內為這位含冤昭雪的漢代孝婦竇氏樹碑立傳,揮毫寫下《重建英烈祠碑銘》。在今天朝陽獅子山西坡的興國寺院內,仍完整的保存著一方由王同留下的石刻《哀孝婦》。

倭寇是明朝自始至終的海外禍端之一。早期的倭寇主要是由一部分日本浪人和一些三流武士加上一部分走私商人組成。由於明朝前期內部比較穩定,朱元璋也認真布置沿海防倭措施,倭寇只能是在沿海附近遊魂似地偷偷摸摸登陸搶劫一番,又急忙乘船逃走,這種小規模倭患,對沿海地區和造成的危害還不是很大。

到了嘉靖年間,日本進入了“戰國時代”,原本就不大的國家,分裂成更多更小的諸侯國。由於日本國內各地封建領主的殘酷剝削和不斷的戰爭,破產的農民,失職的官吏,失業的流民,戰敗的武士,無業的浪人,在各地領主的支持下,紛紛向海外尋求出路。我國沿海一帶全面遭受倭寇的騷擾,“賊至必焚毀室廬而煙焰數十里,劫殺人民而死亡動數千人。”使沿海人民的生產生活遭受極大的損失,嚴重破壞了沿海一帶生產力的發展。

海州位於海州灣西南岸,我國南北走向海岸線的臍部。據《隆慶海州志》載:“(海州)東濱海道,西接徐邳,北控齊魯,南蔽江淮。滄海洸漾,茫無際匯。高麗、百濟、日本諸國直其東,風帆之便,不測可至。”正是出於這樣的地理位置,明朝曾一再採取措施,加強海州的防衛。2007年9月,封其燦老師在南城東山上發現了多處標有“嘉靖十三年”(1534)由“淮安衛軍政掌印改守備指揮蔣繼爵”留下的題刻,這也從一個側面證實了,嘉靖年間的海州地區正處於抗倭海防的前沿陣地。

《雲台新志》載:“嘉靖乙酉夏至,海州郡守王同,公出到此題名,備倭熊恩,胡思忠也。”該石刻位於今天連雲港港附近的孫家山上。孫家山又稱“桅尖山”,1976年,在建設廟嶺港區的過程中,原本海拔88.5米的廟嶺大多被採掘填海,山上古迹受到很大破壞。因此,至今此處石刻仍未被發現,尚停留在文獻記載的層面上。但從此處記載可知,嘉靖己酉年(1549)前後,沿海地區倭寇進犯日益加劇,王同為保障海州地區海防邊疆的安全,在“備倭熊恩,胡思忠”等人陪同下,在孫家山附近視察御倭哨所。這也是王同在海州任上留下的最後一段可資查證的政績事務。