王灣三期文化

龍山時代晚期的考古學文化

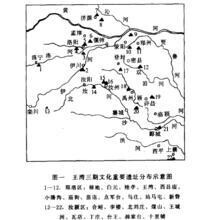

“王灣三期文化”是指約公元前2400年以後的龍山時代晚期,中原腹地的考古學文化,亦稱為河南龍山文化。其下又多以嵩山為界,將嵩山以北以東的鄭洛地區及山南的潁河、汝河流域有地域差別的文化分為兩大類型,稱為“王灣類型”和“煤山類型”(或“王城崗類型”、“郝家台類型”)。

洛陽平原、鄭州地區和雙河流域分佈著王灣類型,嵩山和具茨山南麓的潁河和汝河流域分佈著煤山類型。從文化遺址分佈來看,屬於煤山類型的王城崗聚落集團猶如一把利劍插進了王灣類型之中,這是一個龍山時代向二里頭時代、新石器時代向青銅時代轉變的這一重要時期的文化類型。

1959年秋和1960年春,北京大學歷史系考古專業對王灣遺址進行了大規模發掘,發現王灣遺址的新石器文化可分為三大期,其中第三期是所謂“河南龍山文化” 。其後,學術界一般將以王灣三期為代表的一類遺存看作是“河南龍山文化”的一個地方類型,稱其為“王灣類型”。

學術界一般將以王灣三期為代表的一類遺存看作是“河南龍山文化”的一個地方類型,稱其為“王灣類型” 。但也有學者持不同意見,鄒衡就將王灣三期和后崗二期所代表的兩類遺存當兩個文化看待。安金槐除把豫中、豫西和豫東、豫北的“龍山文化”從考古學文化的層次上加以區分外,更指出這種以現代行政區劃來命名文化的不可取之處。嚴文明在《龍山文化和龍山時代》一文中雖使用了“王灣三期文化”一詞,但對其作為地方類型還是考古學文化的問題暫時存疑。此後,隨著田野工作的進展,李伯謙、董琦先後明確提出“王灣三期文化”應當是獨立的考古學文化,這是對其認識上的一個較大變化。

王灣三期文化和后崗二期文化等一樣,都在一定的區域內經過了較長的發展時期,貫穿於龍山時代始終;它們各自具有不同內涵,源流各異,因此是幾個獨立的“親屬文化” ,同屬於“中原龍山文化”系統。

分佈

王灣三期文化文化分佈

遺址

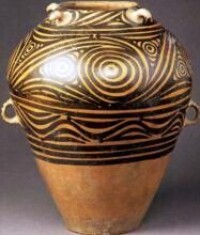

遺跡方面,房屋平面布局以圓形為主,方形較少。地基一般經過處理,即先行夯打生土面,再鋪上一層料礓石料,有的地面經過火燒,有的則無任何防潮設施。牆壁以草拌泥為主,不見雙間以上的房屋。墓葬發現較少,一般為長方形土坑豎穴墓,並見有圓形灰坑墓。陶器方面,陶質以泥質灰陶為主,夾砂灰陶次之,磨光黑陶占相當大的比例。還有少量的紅褐陶等。器表以素麵為大宗,紋飾則以籃紋為主,方格紋、弦紋次之,繩紋較少。陶胎較薄,器形規整。常見器形有各種罐類、甑、聾、杯、瓮、碗、豆和圈足盤,還有少量的鼎、盂等。

特點

王灣陶器

分佈

煤山類型的分佈主要在河南省嵩山以南的潁河、汝河流域,其南至平頂山,其西到欒川,其東大致在京漢鐵路附近。以潁河上游的登封、禹州地區和北汝河上游的汝州、汝陽為中心。遺址數量多,在潁河、沙河、汝河及其支流遺址分佈比較密集。豫中東地區只以河南汝州煤山、禹州瓦店、登封王城崗遺址 為代表。新密新砦、馬家、王虎廟、右鄶城、程庄,襄城太平庄、台王,平頂山等地都有龍山文化遺存發現。

遺址

煤山類型中心分佈區域內,遺址比較密集。例如登封境內的遺址有王城崗、程窯、西范店、高馬、油坊頭、畢家村、袁橋、康村、石羊關,禹州境內的遺址有瓦店、吳灣、冀寨、閻砦,汝州境內的遺址有煤山、李樓、梅庄街、何庄、柏樹圪瘩,汝陽有上店、石嚴庄、城東村等。

特點

該區城址發現較多,並且出現一些規模較大的城址。主要有登封王城崗、新密古城寨、郾城郝家台和新密新砦。本地區龍山文化晚期遺存豐厚,以瓦店、王城崗、煤山、李樓等遺址為代表。文化層堆積較厚,一般厚約2~3米。遺址面積較大,遺跡、遺物豐富,陶、石器數量較多,磨製石器十分精製,種類眾多。有鏟、錛、斧、鑿、刀、鐮、鏃等。

一般認為嵩山南北這兩個區域集團文化面貌上的最大不同在於炊器。即山北山東的王灣類型以深腹罐為主同時有鬲,而山南的煤山類型則以鼎為主。從接受周邊地區不同文化影響的程度上,也能看出嵩山南北兩大文化類型的地域差別。