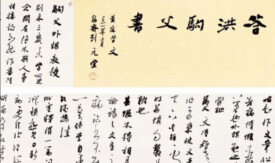

答洪駒父書

答洪駒父書

《答洪駒父書》是宋代文學家黃庭堅寫給外甥洪駒父的一封信。該文談到黃庭堅對文學創作問題的一些看法,針對洪駒父的創作,黃庭堅肯定文學創作要“有宗有趣”的前提下,側重從形式方面進行探討。他強調要學習前人“陶冶萬物”的功力,主張多讀融古,並概括為“點鐵成金”的法度。該作品是江西詩派最重要的理論綱領,尤其是黃庭堅提出的“無一字無來處”和“點鐵成金”的論點,在詩壇上有著廣泛的影響。

答洪駒父書

駒父外甥教授:別來三歲,未嘗不思念。閑居絕不與人事相接,故不能作書,雖晉 城亦未曾作書也。專人來,得手書。審 在官不廢講學,眠食安勝,諸稚子長茂,慰喜無量。

寄詩語意老重,數過讀,不能去手;繼以嘆息,少 加意讀書,古人不雄到也。諸文亦皆好,但少古人繩墨 耳,可更熟讀司馬子長、韓退之文章。凡作一文,皆須有宗有趣,始終關鍵,有開有闔。如四瀆雖納百川,或匯而為廣澤,汪洋千里,要自發源注海耳。老夫紹聖以前,不知作文章斧斤,取舊所作讀之,皆可笑。紹聖以後,始知作文章。但以老病情懶,不能下筆也。外甥勉之,為我雪恥。

《罵犬文》雖雄奇,然不作可也。東坡文章妙天下,其短處在好罵,慎勿襲其軌也。甚恨不得相見,極論詩與文章之善病,臨書不能萬一。千萬強學 自愛,少飲酒為佳。所寄《釋權》一篇,詞筆縱橫,極見日新 之效。更須治經,深其淵源,乃可到古人耳。《青瑣》 祭文,語意甚工,但用字時有未安 處。自作語 最難,老杜作詩,退之作文,無一字無來處。蓋後人讀書少,故謂韓、杜自作此語耳。古之能為文章者,真能陶冶萬物,雖取古人之陳言入於翰墨,如靈丹一粒,點鐵成金也。

文章最為儒者末事,然索學之,又不可不知其曲折,幸 熟思之。至於推之使高,如泰山之崇崛,如垂天之雲;作之使雄壯,如滄江 八月之濤,海運 吞舟之魚。又不可守繩墨令儉陋也。

別來三歲:指從徽宗建中靖國元年辛巳(1101年)至徽宗崇寧二年癸未(1103年)。建中靖國元年初,黃庭堅在鄂州(今湖北省武昌市),王觀復與洪駒父曾來見他,現復此信,故云別來三歲。

絕不與人事相接:這三年間,政局波動極大,隨著黨派鬥爭的起伏,黃庭堅也被頻繁地調動,一度監鄂州酒稅,最後罷為管勾洪州(今江西省南昌市)玉隆觀。管勾是一種閑散官職。這樣,他就又來到鄂州住下了。他雖摒絕一切人事往來,但不久又以“幸災謗國”的罪名,被除名羈管宜州(今廣西省宜山縣)。

晉:即“進”。

審:知道。

安勝:安好的意思。

諸稚子:指洪駒父的兒子。長(zhǎng)茂:成長壯健。

無量:無限。

老重:老成持重。

數(shuò):屢次。過讀:即讀過,猶過目。

去手:放手。

少:稍。加意:留意。

古人不難到也:古人文學創作所取得的成就,是不難達到的。

繩墨:原指木工畫線用的工具,借喻規矩和法則。

更(gēng):再。子長:司馬遷的字。退之:韓愈的字。

宗、趣:宗旨、歸趨。開闔(hé):指文章的鋪敘歸納。這四句說:文章要有主旨,在首尾關節處,要能鋪得開,收得攏。

四瀆(dú):指長江、黃河、淮水、濟水。古時此四水各自流入海。要:總。這四句說:寫文章就象四條大河那樣,既能吞納百川,又能匯聚廣大的湖泊(長江通於洞庭湖,宋時開洪澤湖達於淮水),浩浩蕩蕩,流瀉千里,但總有自己的源頭和注入大海的歸宿。

老夫:作者自指。紹聖:宋哲宗年號之一(1094—1097年),紹聖二年,庭堅五十一歲,謫黔州(今四川省彭水縣)。紹聖以前,猶指謫黔州以前。斧斤:喻指寫文章的琢磨功夫。作者謫黔后,尤重詩法。斤,也指斧。

雪恥:指作者過去不知作文方法,老來懂得作文而又不能下筆,希望外甥能有所成就,為己增光。雪,洗刷。

《罵犬文》:洪駒父所作。不作可也:不必作的婉轉說法。黃庭堅認為《罵犬文》這類文章,雖然能發揮自己雄健奇詭的風格,但也不必作。

東坡:蘇軾號東坡居士。妙天下:為天下人所稱譽。

軌:車轍痕迹。這句說:你要謹慎,切勿因襲東坡的短處。

極:充分。善病:指文中的優劣之處。

臨書不能萬一:指信中表達的不及原意萬分之一。這是古人寫信時所用套語,用以表示自己的誠意。

強學:努力學習。

縱橫:奔放的意思,

日新:日益進步。

治經:鑽研儒家經典。

青瑣:疑指代《青瑣高議》的作者劉斧,北宋時人,生平不詳。青瑣祭文,當是洪駒父所作。

安:妥帖。

自作語:指自創的富有新意的詞語。

無一字無來處:意謂杜甫寫詩,韓愈作文,於古人均有所依傍,能化古意而用之。

陶冶萬物:指文學家對客觀一切事物均能通過文學加工,一一攝入筆底。陶冶,原指摶土製造瓦器和熔鑄金屬,以比喻造就、培養。這裡轉指文學創作中的醞釀加工過程。杜甫《秋日夔府詠懷奉寄鄭監李賓客一百韻》:“登臨多物色,陶冶賴詩篇。”

翰墨:筆墨,指文辭。這句說:把古人說過的話組織到自己寫的文辭中去。

文章最為儒者末事:儒者本以經世濟國為大事,寫文章該算是小事。

索學之:深入地去研究它。

幸:希望。

垂天之云:指鵬鳥展翅。語見《莊子·逍遙遊》:“鵬之背不知其幾千里也,怒而飛,其翼若垂天之雲。”

滄江:因江水一般呈青蒼色,故用以泛稱江。滄,通“蒼”。

海運:行於海上的意思。語見《莊子·逍遙遊》:“是鳥也,海運則將徙於南冥。”

儉:枯竭的意思。陋:指言辭粗鄙。這句說:那就決不能拘守固定的法則而使文章枯澀鄙陋。

駒父外甥教授:分別已有三年,十分想念。我自避人獨居以來根本不與外界接觸,所以不能寫信,即使晉城也不曾給寫過信。你派專人來,使我得以看到你的親筆信,知道你身為學官而並未荒廢講學,睡眠和飲食安好,幾個小孩子也茁壯成長,深感快慰。

你寄來的幾首詩意蘊深厚,讀過數遍,不能釋手;繼而感嘆,若稍微留意讀書,古人文章的境界是不難達到的。幾篇文章也都好,但缺少古人的章法,可進一步熟讀司馬遷和韓愈的文章。但凡作文,一定要有主旨和趣味,自始至終的關鍵是要放得開又收得攏。就好比長江、黃河、淮河和濟水四條大河,雖然容納百川,或匯聚眾水而成為廣大的湖泊,汪洋千里,但總歸要從源頭開始然後才流向大海的。我在紹聖年間以前,不懂寫文章的方法,拿舊作來讀,感到都很可笑。紹聖年間以後,才知道如何作文,但因為年老多病且生性懶惰,故不能下筆。外甥你可要好好努力,替我一雪前恥。

《罵犬文》一篇,雖然雄偉奇特,然此類文章不作也好。蘇東坡的文章妙絕天下,然而其缺點在於喜好指責時弊,千萬不要效仿他的做法。

我很遺憾不能與你相見,當面盡情討論詩文的好壞,而在信上是不能道其萬一的。你一定要勤勉學習,愛護自己,少喝酒為好。

你寄送的《釋權》這篇文章,文筆奔放自如,很能表現出你的確是日日有所長進。然而更應研讀經典,使自己的根基更加深厚,唯此才可以追上古人。《青瑣》這篇祭文,構思精巧,但用字還有不妥帖之處。寫文章自己遣詞造句最難,杜甫作詩,韓愈作文,沒有一個字沒有出處。只是因為後人讀書少,所以就以為是韓愈、杜甫自己寫出這樣的句子罷了。古代能寫文章的人,都是能夠真正地熔鑄萬物於一爐,即使引用古人的語句用於自己的文中,也都如一粒靈丹,有化腐朽為神奇之功效。

對於尊崇儒學的人來說,寫文章實在是最小的事了,然而既然要探求寫文章的方法,就不可不了解其中的曲折奧妙,希望你能仔細思考這個問題。至於要使文章高妙,如巍然崛起的泰山似自天上垂掛下來的雲彩;倘若要使文章氣勢雄壯,如八月大江上的波濤似海動時能吞沒大船的巨鯨,那就不可死守所謂的規矩,令文章淺陋了。

此篇《答洪駒父書》是黃庭堅五十九歲時(1104年)寫給外甥洪駒父的信,信中談到自己對文學創作問題的一些看法。黃庭堅在信中批評外甥讀書少,諄諄教誨他要多讀古人的書,然後可以到達古人的境界。

如果說蘇軾繼承的是“興觀群怨”的儒家詩論的話,那麼黃庭堅則主要繼承了“溫柔敦厚”的儒家詩教。這也與北宋的政治需要有關,正統儒學重振聲威,柳開發其源,穆修助其瀾,石介揚其波,歐陽修匯其成,流進文學界,形成“文統”;流進思想界,形成“道統”;流進史學界,形成“正統”。因此宋人看事物行往往帶著儒家之道的“有色眼鏡” 。另外,詩歌創作的源泉是什麼?自鍾嶸《詩品序》以來,詩論界就一直存在著向現實生活中“直尋”和向書本中“補假”的兩種傾向的鬥爭,蘇黃對這一問題的回答,差別與分歧較人,而這也決定了兩個人的創作態度。

1、“無一字無來處”

黃庭堅認為“老杜作濤,退之作文,尤一字無來處蓋後人凄書少,故謂韓、杜作此語耳”。杜甫和韓愈的成功都來源於熟讀前人文學。初學者有的詩文“雕琢功多”、“語生硬不諧律呂,或句詞不逮初造意時‘”;有的“用字時有未安處”,郁是因為缺乏一個詩人應有的基本功——對語法辭彙音律的掌握。他指出“好作奇語,自是文章病”,所以為了引導初學者,他更多在技術層面加以指導,繼承了劉勰所說的“積學以儲寶”,杜甫所謂“瀆書破萬卷,下筆如有種”,當然這與宋代印刷術進步、書籍大量印行有關。但是熟讀不免給人以太過於專註字句出處的印象,對此陸遊批評道:“蓋後人元不知杜詩所以妙絕古今者在何處,但以一字亦有出處為工。如《兩昆酬唱集》中詩,何曾有一字無出處者,便以為追配少陵,可乎?”(《老學庵筆記》)確實,杜、韓的成就,原本就不僅僅是字字有來處。無淪如何,字字求出處對於天賦不足的追隨者而言最終只會陷入掉書袋的習氣,難以超出古人境界。

2、出乎詞意法度

黃庭堅所說的以熟讀“入”是為了“出”。首先是“出”乎占人的詞意,以獲得以敝為新、變俗為雅的效果。方法第一是“點鐵成金”,也就是借剛古人的“陳詞”獲得新意,模擬前人的用詞既是學習的必經階段,也與詩體本身的成熟有關;其次是“奪胎換骨”,用古意鑄新辭。再次是出乎法度,“凡作一文,皆須有宗有趣,始終關鍵,有開有闔” 。先通過熟讀的方法加以領會,模仿,然後再出乎古人法度,使作品沒有斧鑿痕迹,當然學習模仿的對象也不拘一家。“奪胎換骨”喻與“廣點鐵成金”說都講到了詩歌語言提煉問題。“奪眙換骨”側重論詩意,句法和“形容”的熔裁均取決於詩意;而“點鐵成金”說側重在語言提煉——化“陳”為新,推陳出新。雖有聯繫,亦有區別,總體而言,就是主張利用前人創造的富有表現力的辭彙語言,經過自己的融會貫通,來表達自己要寫的內容,或創造新的詞句去表達前人已寫過的內容,或從前人已寫過的內容中翻出新意境。

然而“點鐵”不一定能“成金”,就算才高如黃庭堅,詩作有不少地方是有意模仿或翻新古人的造字用意,這樣使得他的獨創中總要露出幾分“得揩’’古人作品的痕迹來。這樣的辦法為未流所用甚至有剽竊之嫌,如金人王若虛就批評說:“魯直論詩有奪胎換骨、點鐵成金之喻,世以為名言。以予觀之,特剽竊之黠者耳。魯直好勝,而恥其出於前人,故為此強辭而私立名字”。

現代學者饒宗頤先生評曰:此即欲人最後擺脫繩墨,自立規模,由有意為詩,至於無意為詩。由依傍門戶以至含茹古今,包涵元氣。詩至此已進另一嶄新夐絕之境。詩人者,孰肯寄人籬下而終以某家自限乎?又孰肯弊弊焉不能縱吾意之所如,以戛戛獨造以證契自然高妙之境乎?此山谷表揭杜詩、韓文之深意也。渺之得此,三複而誦,數月不知肉味。恍然若失,欣然若得,歌哭無端而不知其所以然也。