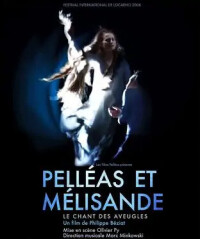

克勞德·德彪西

法國作曲家,代表作《佩列阿斯和梅麗桑德》

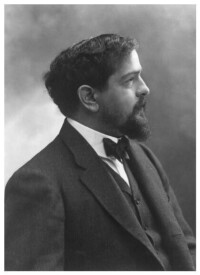

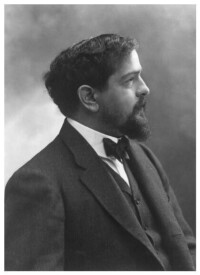

阿希爾-克勞德·德彪西(法語:Achille-ClaudeDebussy,1862年8月22日-1918年3月25日),男,法國人,十九世紀末、二十世紀初歐洲音樂界頗具影響的作曲家、革新家,同時也是近代“印象主義”音樂的鼻祖,對歐美各國的音樂產生了深遠的影響。

代表作品有管弦樂《大海》、《牧神午後前奏曲》,鋼琴曲《前奏曲》和《練習曲》,而他的創作最高峰則是歌劇《佩利亞斯與梅麗桑德》。

大事件

1862-08-22

出生

1862年8月22日出生於聖日耳曼昂萊。

1872

進入巴黎音樂學院

1872年,11歲的德彪西進入巴黎音樂學院。

1880

接觸到穆索爾斯基的作品,奠定基礎

1880年,德彪西到俄國擔任了柴科夫斯基的至交——梅克夫人的家庭鋼琴師。開始接觸到許多俄國音樂大師的作品,特別是穆索爾斯基的作品。對年輕的德彪西產生了深刻的影響,為他後來所開創的“印象主義”音樂奠定了基礎。

1884

以《浪蕩兒》獲羅馬大獎

1884年,德彪西以大合唱《浪蕩兒》(《L'Enfant prodigue》)榮獲羅馬大獎。

1885

在法蘭西學院留學

1885年-1887年,在法蘭西學院留學。

1888

被瓦格納式的音樂風格影響

1888年他沒有完成羅馬的學業,就離開那裡,到德國拜羅伊特參加音樂節,在那裡他被瓦格納式的歌劇震撼了,他在拜羅伊特呆到1889年才回到巴黎。瓦格納早在1883年就去世了,但是他的音樂風格影響了青年德彪西。

1902

為《佩利亞斯與梅麗桑德》譜曲

1902年為著名歌劇《佩利亞斯與梅麗桑德》譜曲。

1918-03-25

因癌症去世

1918年3月25日,德軍空軍和炮兵對巴黎發動了春季攻勢, 德彪西因癌症在巴黎的家中去世。逝后葬在Passy公墓,完成了他死後“在樹木和鳥兒中”長眠的遺願,他的妻子和女兒同他葬在一起。

德彪西一家原是農民世家,在約1800年他們由勃艮第遷至巴黎。其祖父是販酒商,后則成為一名木匠。而德彪西的父親曼紐-阿希爾(ManuelAchille)則曾在海軍當步兵七年,後來與妻子維多林定居聖日耳曼昂萊並經營一家瓷器店。

德彪西於1862年8月22日出生於聖日耳曼昂萊,他也是曼紐夫婦的頭一胎。曼紐希望他的兒 子成為一個海員。

子成為一個海員。

德彪西中年時期

1870年普法戰爭期間,德彪西舉家搬遷到戛納的姑姐克萊門汀(Clementine)家。雖然德彪西並非出身音樂世家,也沒有良好的音樂環境,但他卻十分熱愛音樂,幼年時就顯露出顯著的音樂才能。克萊門汀為德彪西安排了鋼琴課,由一位叫讓·西汝蒂(JeanCerutti)的義大利人擔任教師,於七歲開始學習鋼琴。

1871年10歲的德彪西獲得曾是肖邦學生的MarieMautédeFleurville的關照。

1872年,11歲的德彪西進入巴黎音樂學院,在那裡學習了12年,他的作曲課、音樂理論及歷史課、和聲課、鋼琴課、風琴課、聲樂課老師們,幾乎都是當時的知名音樂家。有ErnestGuiraud、Louis-AlbertBourgault-Ducoudray、ÉmileDurand、Antoine-FrançoisMarmontel、CésarFranck、AlbertLavignac。德彪西是一個看譜就能知音的學生,他的鋼琴提彈奏得非常出色,可以進行專業演奏,他演奏過貝多芬、舒曼和韋伯的鋼琴奏鳴曲,肖邦的《第二敘事曲》。

德彪西在音樂學院學習時,就顯露出是一個富有創新精神的學生。他在自己學習音樂的過程中,始終有一種打破陳規、探索新領域的強烈願望。為了尋求一種新的音響組合,他常常在鋼琴上連續彈奏一串串的增和弦、九和弦、十一和弦以及全音音階等等。他彈奏的和弦,全然不按照傳統規則予以預備和解決。為此,他常常遭到教師們的責備。

1880年,德彪西到俄國擔任了柴科夫斯基的至交——梅克夫人的家庭鋼琴師。這個機會使他受益匪淺。他由此開始接觸到許多俄國音樂大師的作品,特別是穆索爾斯基的作品。這位大師的極富特色的新穎和聲,對年輕的德彪西產生了深刻的影響,為他後來所開創的“印象主義”音樂奠定了基礎。

1884年,德彪西以大合唱《浪蕩兒》(《L'Enfantprodigue》)榮獲羅馬大獎,並獲得了一份獎學金和前往設在義大利羅馬的法蘭西學院4年留學的資格。從此,他的創作活動逐漸頻繁起來,同時,他還廣泛結交當時歐洲最活躍和最有影響的作曲家,並對瓦格納的音樂產生了濃厚的興趣。

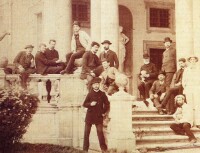

1885年,23歲的德彪西(白衣者)位於羅馬

1888年他沒有完成羅馬的學業,就離開那裡,到德國拜羅伊特參加音樂節,在那裡他被瓦格納式的歌劇震撼了,他在拜羅伊特呆到1889年才回到巴黎。瓦格納早在1883年就去世了,但是他的音樂風格影響了青年德彪西。

1890年以後,德彪西和象徵派詩人馬拉美結識,他加入了以馬拉美為首的巴黎文藝沙龍。在這裡,德彪西結識了許多青年藝術家。他經常參加他們的藝術討論聚會,這些藝術家們的一些全新的藝術觀點和思想深深地影響著德彪西。他開始欣賞他們的詩,並為這些詩歌譜曲。這時,他的音樂已開始帶有“印象主義”色彩,並逐漸發展成為他最後總的藝術風格。

至50歲起,被癌症所困,身體日漸衰弱。

1918年3月25日,德軍空軍和炮兵對巴黎發動了春季攻勢,德彪西因癌症在巴黎的家中去世。逝后葬在Passy公墓,完成了他死後“在樹木和鳥兒中”長眠的遺願,他的妻子和女兒同他葬在一起。

| 類別 | 作品名稱 | 年代 |

| 管弦樂 | 《牧神午後前奏曲》 | 1894年 |

| 《夜曲》 | 1899年 | |

| 《大海》 | 1905年 | |

| 《意象》 | 1912年 |

| 類別 | 作品名稱 | 年代 |

| 舞台作品 | 《佩利亞斯與梅麗桑德》(歌劇) | 1902年 |

| 《聖塞巴斯蒂安之殉難》(神劇) | 1911年 |

| 類別 | 作品名稱 | 年代 |

| 室內樂 | 《弦樂四重奏》 | 1893年 |

| 《大提琴奏鳴曲》 | 1915年 | |

| 《長笛、中提琴和豎琴奏鳴曲》 | 1915年 | |

| 《小提琴奏鳴曲》 | 1916年-1917年 |

第一期作品(1884—1900年)

| 類別 | 作品名稱 | 年代 |

| 鋼琴曲 | 《兩首阿拉伯風格曲》 | 作於1888年 |

| 《貝加摩組曲》 | 作於1890年,1902年修訂 | |

| 《冥想曲》 | 作於1890年 | |

| 《敘事曲》 | 作於1890年 | |

| 《舞曲》 | 作於1890年 | |

| 《夜曲》 | 作於1890年 | |

| 《浪漫圓舞曲》 | 作於1890年 | |

《為鋼琴而作的組曲》 《月光》 | 作於1900年 |

第二期作品,1901年—1904年,印象主義成熟階段,但也有一個逐步形成的過程

| 類別 | 作品名稱 | 年代 |

| 鋼琴曲 | 《版畫》(三個樂曲《塔》、《格拉納達之夜》、《雨中花園》) | 1903年 |

| 《歡樂島》 | 1904年 | |

| 《意象集:第1集》--(《水中倒影》、《向拉摩致敬》) | 1905年—1907年 | |

| 《意象集:第2集》 | 1907年 | |

| 《兒童角落》 | 1906年—1908年 | |

| 《小黑人》 | ||

| 《前奏曲》(第1集) |

| 類別 | 作品名稱 | 年代 |

| 合唱 | 《浪子》 | 1884年 |

| 《中選的小姐》 | 1888年 |

Debussy

德彪西一生創作的作品雖然不多,但他的作品每首都有其突出的特色。他的許多作品已經成為“印象主義”音樂的典範,其中著名的有:歌劇《佩列阿斯和梅麗桑德》,管弦樂曲《牧神午後》《夜曲》,三首交響素描《大海》,鋼琴曲《版畫集》等,此外還有一些聲器樂和室內樂作品。

德彪西的音樂具有劃時代的意義,尤其是他那獨特的“印象主義”風格,對二十世紀現代音樂起到了直接影響作用。因此德彪西又往往被認為是二十世紀現代音樂的開創人物。

除了作曲、教學外,德彪西也從事音樂評論的工作,由於他的評論立場中肯,言辭鋒利,相當受人尊敬,曾出版樂評集。由於此時巴黎美術界的發展正值巔峰狀態,雷諾瓦、莫奈、塞尚等畫家十分活躍,當時莫奈完成一幅名為《日出·印象》的畫而名噪一時,這便是印象主義、印象派等藝術形式用語產生的開端。再加上文學作品都以標榜"印象主義"為題材,這些文學家與藝術家互相往來,對於音樂家有很大影響。德彪西遂將其理論應用到作品中,發展成為印象主義,成為印象主義的創始人與完成者。

生前的最後十年,是德彪西藝術顛峰的時期,許多偉大結束的代表作皆陸續完成,自成一派而聞名世界,也經常在歐洲各國演奏與指揮自己的作品。

德彪西被認為是印象派音樂的代表,雖然他本人並不同意並設法遠離這一稱謂。

一些作家如羅伯·施密茲(E.RobertSchmitz),塞西·格雷(CecilGray)認為德彪西是一位“象徵主義者”而非“印象主義者”。《新格羅夫音樂辭典》內文也寫到,將德彪西的音樂美學稱為“印象主義”是不盡準確的。

不管怎樣,德彪西自幼年起即受到印象派藝術的熏陶。他在馬斯奈等前輩作曲家開創的法國音樂傳統的影響下,結合了東方音樂,西班牙舞曲和爵士樂的一些特點,將法國印象派藝術手法運用到音樂上,創造出了其別具一格的和聲。其音樂對其他的作曲家產生了深遠的影響。

德彪西這位現代音樂的創始者,開發了任何音樂家都沒有發現過的、奇怪的音樂世界。

他生於1862年。他的前輩中並沒有音樂家,他的父親是一個店主,窮得不能給他的兒子任何種類的教育,因此他計劃使他的孩子成為一個水手。但是一位曾經做過肖邦學生的好心腸的夫人,對這個有音樂天賦的孩子很感興趣,於是免費給他上課。德彪西十分珍惜這個機會,他努力學習,十一歲的時候,德彪西就考上了巴黎音樂學院。

德彪西在音樂學院期間,成為某位有錢的俄國貴夫人梅克夫人家裡鋼琴教師,並且有機會到歐洲各地旅行——佛羅倫薩、維也納、威尼斯,而且最後在梅克夫人的俄羅斯莊園里住了一段時間。在那裡,德彪西遇到一些正在努力從民間音樂中為他們的祖國創造一種民族音樂的俄國作曲家(以穆索爾斯基為代表,被稱為俄羅斯民族樂派)。

德彪西對這些俄國音樂家所使用的,與別國作曲家們所用的大調、小調音階大相徑庭的奇怪音階非常感興趣,這些音階是建立在狂熱的東方民族的民間音樂基礎之上的。

一年以後,德彪西回到巴黎音樂學院,並像許多別的法國音樂家們一樣,贏得了羅馬獎而完成了他的音樂學院課程。但是他寫的音樂與別的音樂家完全不同,他不常使用那些傳統古典音樂中所用的大調和小調音階。有時,他會回到早期教堂音樂的那些有點古怪的古老調式上去,他還經常使用一種全音音階。

我們的大調和小調音階是由七個音組成的,五個全音和兩個半音,而大調與小調音階之間的區別在於那些半音放在哪裡。在大調音階里,半音總是處於第三音和第四音,和第七音和第八音(3-4;7-1)之間。在小調音階里,其中的一個半音總是在第二音和第三音之間,但是也有幾種不同的小調間音階,在那裡,第二個半音處在不同的地方。

德彪西最喜歡的音階有六個全音而完全沒有半音(如C、D、E、升F、升G、升A),所以他的旋律聽起來同任何過去的音樂都不一樣,而他的和弦就更加奇怪。德彪西正是運用了他所偏愛的全音音階,構築起他與眾不同的“夢幻世界”。

德彪西對傳統音樂作了許多大膽革新。之所以只有他敢這樣做,也許是因為任何一個音樂家都不曾有過他這樣的一雙敏銳的耳朵:德彪西實際上比一般人聽得見更多的泛音。

正像一種顏色往往是由一些別的顏色組成的那樣(紫=藍+紅,橙=紅+黃,等等),一個音往往也是由許多音組合而成的。各種音是由空氣中的各種振動引起的,而正如我們從希臘的單弦琴上看到的那樣,一個音是高還是低,要看振動有多快。但是,一個音除了第一個或主要的振動之外,還有一些次要的、共鳴式的振動。

泛音中的第一個和最強的是基音上面的第五個音,這是德彪西不用助聽器也能聽得見的音。假如我們有一架調音調得很準的鋼琴,不出聲地按下一個琴鍵,然後很響地敲擊它上面或下面的第五個音,我們就往往能聽見它作為另一個音的泛音,發出德彪西曾經用耳朵聽得見的效果。第二個泛音是原來的音(基音)上面的第十個音,第三個泛音還要高,但已十分微弱。下面的泛音依此類推。

造成不同樂器音色差別的主要原因,就是泛音的不同。一把像小提琴那樣的樂器,其中的較低的泛音較強,就有一種平滑而圓潤的音質;而一把象小號那樣的樂器,其中較高的泛音較強,就有一種較為洪亮的音質。

德彪西建造他那古怪的、非塵世的音樂,用的就是這些在空氣中聽不見其振動的音。他為了讓所有的人們都聽見,大膽地敲響了那些人們甚至還不知道自己已經聽見了的聲音。由於德彪西敏感的耳朵,他還在管弦樂隊里使用各種樂器的不同組合來發出柔和的、閃爍著的音響效果。起初人們還被他的音樂所困惑,並且不知道怎樣理解它,但是一旦聽慣了,就會非常喜歡它。

德彪西所創立的這種音樂,就是被後人稱為“印象主義”的音樂。