富田鎮

江西省吉安市青原區轄鎮

富田鎮,隸屬江西省吉安市青原區,地處青原區東南部,富水中游,東與東固畲族鄉接壤,南與泰和縣苑前鎮毗鄰,北與吉水縣水南鎮交界,因與新圩鎮接壤,距離城區50千米。富田鎮行政區域面積216平方千米,下轄2個社區,20個行政村。 2018年末,富田鎮戶籍人口3.39萬,基本上為江右民系。

富田古鎮擁有大量保存完好的歷史建築,具有典型的贛派建築特徵。富田古鎮是中國歷史文化名鎮、國家級生態鎮、全國宜居小鎮,擁有一個中國歷史文化名村,一個國家4A級旅遊景區,一個國家3A級旅遊景區,兩個國家級文物保護單位,五個中國傳統村落。

2018年,富田鎮工業企業個數共19家,營業面積50平方米以上的綜合商店或超市85家。

秦始皇二十四年(前223年),秦滅楚,屬秦廬陵縣。

東漢建武元年(25年),桓亭縣複名廬陵縣,屬廬陵縣純化鄉。

東漢建安四年(199年),廬睦縣析置高昌、興平、陽城、西昌、遂興縣,屬高昌縣。

南朝梁天監元年(502年),高昌併入石陽縣,屬石陽縣。

隋開皇十年(590年),石陽縣政為廬陵縣,屬廬陵縣;大業末(615年—617年),廬陵縣純化、文昌、折桂、中鵲、仁壽、興平、明德、永豐、龍雲、雲蓋、遷恩等十一鄉置吉水縣,屬吉水縣純化鄉。

北宋元桔七年(1092年),廬陵的同水鄉與古水的順化鄉(即純化鄉)互易,屬廬陵縣純化鄉直至1914年不變。

民國三年(1914年),廬陵縣政為吉安縣,屬吉安縣純化鄉;民國十九年(1931年)1月,民國政府設東固特別行政區,管轄純化鄉;民國十九年(1931年)7月,東固特別行政區改為平赤縣;民國二十四年(1935年)7月,廢平亦縣;民國二十四年(1935年)10月,納入到龍崗特別行政區管轄,轄區劃為富田、王田兩個善後委員會,不久合併為古安縣第六區富田鄉公所、新安聯保辦事處;民國二十七年(1938年),改為富田鄉公所、新安鄉公所;民國三十五年(1946),富田鄉公所、新安鄉公所合併為文山鄉;

1949年,隸屬古安縣第七區(富田區),分屬富田、王田、新安三個鄉。

1952年,隸屬吉安縣第十二區(富田區),分屬富田、王田、花岩、水口、新安等鄉。

富田鎮

1958年8月,成立人民公社,實行鄉社合一制。分屬吉安縣新安人民公社和富田人民公社。

1959年,新安人民公社併入富田人民公社。

1961年6月,實行區社制。分屬吉安縣值夏區富田、江背、新安3個人民公社。

1968年,撤區並社。富田、江背、新安3個人民公社合併為富田人民公社。

1984年4月,政社分開,建立鄉政權。富田人民公社分為富田鄉、雲樓鄉。

2001年1月,吉安市青原區成立,分屬吉安市青原區富田鄉、雲樓鄉。

富田慎地處青原區東南部,富水中游,位於北緯26°45′31"—26°57'35",東經115°6'47"—115°20'22"之間,以富田鎮政府駐地(匡家金雞嶺)為中心,東與東固畲族鄉接壤,南與泰和縣苑前鎮毗鄰,北與吉水縣水南鎮交界,因與區內新圩鎮接壤,距離城區50千米,行政區域面積216平方千米。

富田鎮

富水自東固舍族鄉人境,向西流向新好鎮。

富田鎮境內有大型水庫l座,小(一)型水庫2座,小(二)型水庫4座,山塘水庫74座。

富田鎮有耕地4萬畝,山林面積24.6萬畝,森林覆蓋率達92%。

朝禾原拜

富田鎮水產資源豐富,全年產鮮魚總量100萬公斤;礦產資源有鐵礦、煤、石灰等。

截至2019年10月,富田鎮轄2個社區及20個行政村:文山社區、新安社區、下廳村、水口村、楊渡村、坪田村、雲樓村、草坪村、高庄村、山中村、匡家村、富田村、木湖村、陂下村、北坑村、花岩村、楊柳村、橫坑村、奩田村、王田村、江背村、龍會村。富田鎮鎮政府駐金街嶺。

| 文山社區 | 匡家村 |

| 新安社區 | 富田村 |

| 下廳村 | 木湖村 |

| 水口村 | 陂下村 |

| 楊渡村 | 北坑村 |

| 坪田村 | 花岩村 |

| 雲樓村 | 楊柳村 |

| 草坪村 | 橫坑村 |

| 高庄村 | 奩田村 |

| 山中村 | 王田村 |

| 龍會村 | 江背村 |

2010年末,富田鎮總人口為3.26萬人,其中農業人口2.9萬人,非農業人口0.36萬人。人口民族比較單一,95%為漢族人口。

2017年末,富田鎮有常住人口3.41萬。

2018年末,富田鎮有戶籍人口3.39萬。

2010年,富田鎮工農業總產值1.4億元,財政總收入297.2萬元,農民人均年收入3775元。

2017年末,富田鎮有企業73家,企業從業人數1542人。

2017年末,富田鎮有工業企業17家,規模以上工業企業1家。

2018年末,富田鎮有工業企業19家,規模以上工業企業2家。

2010年,富田鎮有2個商業區,即富田商業區和新安商業區,有私營小型超市10個,商業店鋪220戶。

2018年末,富田鎮營業面積50平方米以上的綜合商店或超市有85家。

朝禾原拜

朝禾原拜這是王家一姓的活動,一年一度的朝禾原拜,是以慶祝豐收在望,保一方平安為目的。時間在夏至節前後,活動由“約會”牽頭。“約會”為王家的民間組織,由每個支房派出1一2人組成,每年輪換一次,主要職責是管理山林、陂圳、魚塘及族內的一些慶典活動。活動時間為2天,全族12歲以上的男丁均要參加。

妝攆

妝攆這是匡家特有的活動,凡村中有喜事皆以此為慶祝。其方法是:做一個大木架,內空,四周用幕布遮住,裡面坐著2個人,木架中間上下各留一個洞,插一根約2O米高的鐵管,裡面坐著的人,不停地旋轉著鐵管,鐵管為曲尺形,分為上下兩層,每層上站著一個人,站在下層的人手中拿著一根蘆葦來回擺動,站在上層的人表演著各種歷史故事,如七仙女下凡,白蛇傳等,表演形式略似木偶表演,由於兩人配合默契,遠處看錶演者似乎是站在蘆葦上表演著輕功,很有趣味,也頗受歡迎。每次活動都要妝有4台,附近吉安、吉水、永豐、興國、泰和五縣的人都會前來觀看,人山人海,加上鞭炮、鑼鼓聲,熱鬧非凡,方圓幾里地都能聽到。

妝攆

喊船

喊船,也叫請神送神,五十多年前,這種活動是青原區富水河一帶比較有有特色的民間文化活動。自20世紀50年代初陸續被終止,民間基本上未再開展。

中共贛西南第一次黨代會舊址

中共贛西南第一次黨代會舊址

中共贛西南第一次黨代會舊址,即潭溪陂下胡氏總祠(敦仁堂),始建於明成化年間,建築佔地2700平方米。堂名及對聯為清代狀元劉繹手書。祠堂規模宏大,構思精巧,布局合理。1929年9月,中國工農紅軍學校在胡氏總祠正式創辦,朱德任校長,毛澤東任政委,並親自給員講課。后遷村內竹影堂繼續辦學。1930年3月22日—29日,根據“二七會議”精神,在此召開贛西南黨的第一次代表大會,選舉產生了贛西南特委,並改組贛西南蘇維埃政府,曾山任主席。

文天祥墓

文天祥墓,位於富田鎮鶩湖大坑虎形山,坐東向西,左右兩山,山下一泉,正處山環水繞之中。入園口,依次有牌坊、石拱橋、台階、平台、神道、拜謁台等,神道長47米,寓文47歲為國捐軀之意;台階自下而上為12級、8級、3級,以示文於1283年殉難。墓高2.6米,呈半球形狀,墓前有祭祀台,兩邊各豎一墓表。一尊尊古樸威武的石俑、石馬、石彪、石羊忠實地列於神道兩側,默守千古忠魂。

2013年5月3日,文天祥墓被國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。

富田鎮特產與美食

● 吉安黃牛

● 東固茶葉

● 東固竹筍

● 艾米果

● 吉安薄酥餅

● 石雞兩吃

● 梳篦

● 竹筍罐頭

2001年,富田鎮政府興建1棟新辦公大樓,建築面積1200平方米;2006年,投入100餘萬元對街道進行全面美化亮化;2009年,完成城鎮總體規劃的修訂,並投資230萬元對圩街兩側房屋進行廬陵風格立面改造;至2010年,先後新建1座3.5萬伏的變電站、富田客運站、財政大樓、司法民政大樓、計生文化大樓。

2010年,富田鎮境內建有初級中學、中心小學、鎮衛生院,全鎮中學生入學率達99%,鞏固率達95%,小學生入學率、鞏固率達98%。

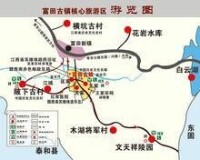

富田古鎮核心景區遊覽圖:

富田鎮

富田古街

古街:由王家古街和匡家古街組成,整個古街全長約1500米。王家古街長約600米,連接龍川閣古碼頭和誠敬堂兩個旅遊景點,同時穿過馬路到達匡家古街。匡家古街曾是一條古老的驛道,街上古民居、古商鋪多,東南西北由四個古廟串聯,多為明清時期建築。這裡是紅色標語的大海洋,革命教育的大課堂。

富田古街

江南第一祠—誠敬堂

江南第一詞—誠敬堂

祠堂建築構思奇特。座東朝西,俯瞰呈“丁”字形,與對面呈“人”字形的照壁相對應,暗寓王姓“人丁興旺”;誠敬堂的門樓風格特異。底層為門廊,俗稱“拴馬廊”,整座門樓全靠兩根立柱支撐,頂層為喜鵲聚巢閣;祠堂的整個布局猶如一座城堡,除大門外,另有6道小側門,縱身分為五個層次:門廊、前廳、天井、正廳和后廳,而且祠堂的平面設計成縱階梯形,寓含了步步高升的意思;后廳的門是一個完整的圓形,且圓形的下方剛好與中廳牆壁的缺口底端相切,就像是太陽從地平線升起一般,寓意“日”,這恰好與祠堂後面的“月光台”交相輝映,每年舉行祭祖慶典時,旺盛的香火將后廳映襯得紅彤彤的,又因祠堂是座東朝西的,遠處看來,彷彿一輪紅日從東邊冉冉升起,充滿了朝氣和活力;整座祠堂共有五口天井。后廳兩口,中間的院子是一個大的天井,兩邊的耳房也各有一口,無論從哪個方向看都形成一個品字,這也是祖先希望子孫後代做人有品行,讀書有品味,做官有品階。木料銜接都用木榫。

全棟祠堂的木料構件數以千計,所有木料銜接部位都用木榫,沒用一顆鐵釘,特別是正廳的穹頂和門樓的鵲閣,這樣高難度的建築不用一顆鐵釘,實在是匪夷所思,令人嘆為觀止,這也是評為國保單位的主要原因。2006年被江西省人民政府批准為重點文物保護單位,2009年被定為國家級文物保護單位。

文天祥陵園(國家文物保護單位)

文天祥陵園

陵墓區位於景區東南部,是整個景區的核心區域。區域面積約0.5公頃,包括陵墓、墓前“仁至義盡”牌坊,以及墓前溪水、鋪地及周圍綠化帶等構成。墓區前方為儲水潭,兩側為紀念林種植園。

文丞相祠

文丞相祠復原工程項目總投資900萬元,佔地1036平方米,為二井三進式結構,祠館結合,祭祀成列。該文丞相祠在歷史上曾得朝廷“敕令”修建而成,歷經三建三毀。作為文天祥故鄉的青原,基於打造文天祥正氣文化承載平台的考慮,於2013年9月決定按照原址原貌規劃復原文丞相祠。2014年1月,青原區以祠館結合的形式對文丞相祠進行維修復原,復原工程得到了各方大力支持,市委辦、市政府辦、吉安縣政府以及文氏後裔、社會各界紛紛慷慨解囊,為項目認捐資金600餘萬元。經過精心的維修復原,文丞相祠終於再次呈現在世人面前。

文丞相祠

匡家娘娘祠—崇孝堂

匡家娘娘祠

門樓粉白色調,門框是寬大的紅條石,堂前是一個寫有“魁”字的大照壁,照壁前是一水塘,祠堂內有別具一格的娘娘梳妝樓,體現出了令人生畏的皇家氣派。流傳於鄉間特有的民俗活動“妝攆”也與匡娘娘有著千絲萬縷的關係,凡村中有喜事皆以此形式來慶祝。匡家娘娘祠也是江西省行動委員會、蘇維埃政府所在地,當年贛西南蘇維埃政府主席曾山就在這裡辦公、開會和訓練部隊。國內革命時期,國共兩軍在娘娘祠內和附近匡家古街的牆壁上留下了大量紅、白兩色標語。

陂下古村(爸爸去那兒第三季拍攝地)

陂下古村(國家4A級景區):中國歷史文化名村—陂下古村座落於富水河畔富田鎮西南,距吉安市中心城區約48公里,古村佔地面積約為3.5平方公里。陂下古名潭溪,由唐代羅姓開基,北宋中期參軍胡盛四世孫胡晃徙居陂下,漸為胡姓聚居村落,至今已有一千多年歷史,素有“古樟村”、“祠堂村”“、“紅軍村”“、”“長壽村”“、“雙胞胎村”“及“古井村”之美譽,古村紅、古、綠資源交相輝映。

2007年7月被江西省人民政府評為省級歷史文化名村,2008年12月被住建部和國家文物局評為中國歷史文化名村,2010年被江西省旅遊局評為省4A級鄉村旅遊點,2012年末被國家環保部列入第一批中國傳統村落名錄。陂下村具有光榮的紅色革命歷史,原生態、高品位的革命舊居舊址眾多,以毛澤東、朱德、陳毅、鄧小平、曾山為首的革命先烈曾在此戰鬥、生活過。中共贛西南第一次代表大會在敦仁堂召開,毛澤東、朱德曾在竹隱堂開辦中國工農紅軍學校,分別擔任校長和政委。這裡擁有公略縣委舊址、中共贛西南第一次代表大會舊址、公略縣委保衛局、裁判部、毛澤東舊居、紅軍模範營、紅軍學校、紅軍廣場、列寧台等一大批紅色遺址,現保存基本完好的紅軍標語有二百多條。

陂下村祠堂文化豐富,36座祠堂,堂構迥異,各領風騷。每年正月三十舉行的大型民俗活動“喊船”規模宏大,被列為國家級非物質文化遺產。

陂下古村

橫坑古村

橫坑古村(國家3A級景區)橫坑古名泓溪,有683年的歷史。橫坑古村田野阡陌,綠樹成蔭,古樟、古楓環繞,竹林掩映,風景優美,是第一批中國傳統村落,第四批江西省歷史文化名村。

古村內原有23座祠堂,現存11座,其中7座保存完好。村內數條古巷縱橫交錯,祠堂、磚雕、石雕彰顯著古村深厚的歷史文化底蘊。

橫坑古村擁有富有特色的農耕文化歷史。為了讓遊客切身體會農耕文化特色,該區在古村重點打造了農耕文化體驗區,建設了1個榨油坊,布置了水車、油槽、碾米間、豆腐磨坊等。建設了兩處遊樂池塘,以及300多米的游步道。

江背村(省3A級鄉村旅遊點)

在江西省吉安市青原區富田鎮江背村復古堂召開紀念開國將軍劉昂誕辰100周年座談會,緬懷將軍的豐功偉績,追憶將軍的革命精神。座談會主辦者是劉昂將軍的兒子劉冀平夫婦、劉昂將軍的女兒劉紅燕夫婦。參加座談會的有:中共青原區委副書記、區長鄒衛梅同志,中共江西省委黨史研究室處長左家法同志,青原區人民政府副區長鬍邁根同志,青原區人武部部長劉誠同志,中共富田鎮黨委書記賴厚春同志,以及青原區黨史、組織、宣傳、文化等部門的代表。江背籍開國將軍劉華香之子劉亞平夫婦,江背籍開國將軍劉賢權將軍之子劉朝春夫婦也來參加座談會。參加座談會的嘉賓還有:開國中將梁從學之子梁渤海,吉安籍開囯將軍郭金林之子郭廉、之女郭勝利,興國籍開國將軍楊漢林之子楊曉東夫婦,老紅軍後代張偉健夫婦,老紅軍後代傅濤,老八路後代蔣繼寧、魏峰,新四軍後代羅小剛,烈士後代姚曉崴,特邀代錶王喜根以及江背村鄉親共一百多人。劉昂將軍系江西吉安富田鎮江背村人,1930年參加中國工農紅軍,1931年加入中國共產黨。土地革命戰爭時期,歷任紅軍政治指導員、政治教導員、科長、團政治委員等職,參加了紅軍第一至五次反“圍剿”和二萬五千里長征。抗日戰爭時期,歷任八路軍營長、副團長、軍政學校副校長等職,參加了中陽伏擊戰、宜川馬頭關陣地戰和鄂城金牛戰。解放戰爭時期,歷任團長、軍分區參謀長、軍分區副司令員等職,參加過黃安太悟山阻擊戰、泰安圍殲戰和東平攻擊戰。新中國成立后,歷任南京步兵學校校長、南京軍區炮兵副司令員、南京軍區司令部戰史編輯室主任、浙江省軍區副司令員、南京軍區空軍顧問等職。1955年被授予少將軍銜。

白雲湖生態康養旅遊

白雲湖(白雲山水庫)位於江西省吉安市青原區富田鎮白雲山,距吉安市中心城區60公里。白雲湖是白雲山水電站蓄水形成的人工湖,自然風光優美,生態環境良好,湖光山色交相輝映。庫區水面總面積7500畝,庫容總量1.2億立方米,湖區總面積20餘平方公里。湖區前接民族英雄文天祥故里,後接“東井岡”二次反“圍剿”主戰場一東團畲族鄉,人文景觀豐富。白雲湖聚“紅色、綠色、古色”之秀,是水上娛樂、避暑休閑勝地。

白雲湖

富田八景

文竹伴士、海螺成形、雙童講書、雙獅把隘、文筆點水、銅壺滴漏、六月飛雪、石印浮水等景物景緻,無不蘊含著優美動人的傳說,這是八仙送給文天祥的禮物小八景。

安仁山

安仁山離街市二十餘公里,海拔528米,全是原始次生林,它是富田境內最高的一座山。土地革命時期,曾山同志經常在這一帶開展革命活動,這條十餘里的長坑就被群眾愛稱為“曾山峽谷”。山腰的這座千年古剎叫“能仁寺”,始建於隋唐時期。宋代時,寺廟裡開設了館舍,供方圓百里的學子們讀書,文天祥、鄧光薦、彭殿元、解縉、鄒元標等學者都曾來這裡遊歷講學。據傳,乾隆皇帝游江南時,聽說安仁山的茶泡開后,有“安仁山”三個字的字樣,便特意上山品嘗,並欽定這種茶葉作為供品。寺廟右側的這棵樹叫白果樹,又叫銀杏,你看它身姿偉岸,喲三人合抱之大,約有四十米高。尤為奇特的是這棵稀世古樹,到了近兩千歲的1998年才第一次開花結果,真是叫人嘖嘖稱奇。

天馬山

天馬山

文天祥(1236年6月6日-1283年1月9日),初名雲孫,字宋瑞,一字履善。自號文山、浮休道人。江西吉州廬陵(今江西省吉安市青原區富田鎮)人,宋末政治家、文學家,愛國詩人,抗元名臣,民族英雄,與陸秀夫、張世傑並稱為“宋末三傑”。寶祐四年(公元1256年)狀元及第,官至右丞相,封信國公。於五坡嶺兵敗被俘,寧死不降。至元十九年(公元1282年)十二月初九,在柴市從容就義。著有《文山詩集》、《指南錄》、《指南后錄》、《正氣歌》等。

胡立教(1928-2006),江西吉安人。1928年6月加入中國共產主義青年團,1930年10月轉為中國共產黨黨員,1928年6月參加革命工作,1928年至1930年,任江西省吉安縣村團支部書記,歷任連副政治委員、紅軍總司令部電台報務員,新四軍後方政治部副主任。解放後任中共中央華東局紀律檢查委員會書記,財政部副部長,中國人民銀行副行長、代行長、黨組代書記。“文化大革命”中受迫害。1973年後,歷任河南省革委會副主任兼省政協副主席、省人大常委會主任、中共河南省委書記;1981年1月任中共上海市委第二書記、市人大常委會主任。

袁昇平(1912-2003),中將軍銜,江西省吉安市青原區富田鎮木湖村人。1929年加入中國共產主義青年團,同年參加中國工農紅軍。1930年轉入中國共產黨。土地革命戰爭時期,任游擊隊班長,贛南獨立團排長、連長,紅軍衛生學校政治教員、政治指導員,紅一軍團第一師十三團總支部書記,一團政治委員。參加了長征。抗日戰爭時期,任八路軍一一五師獨立團副營長,晉察冀軍區第一軍分區一、二、三團政治委員,第一支隊政治委員,陝甘寧晉綏聯防教導第二旅政治部主任、旅副政治委員。解放戰爭時期,任遼西、遼吉、遼北軍區政治部主任,東北人民解放軍第七縱隊政治部主任,第十二縱隊政治委員,第四野戰軍四十軍政治委員。中華人民共和國成立后,任中國人民志願軍軍政治委員,志願軍幹部部副部長,華北軍區政治部副主任,北京軍區政治部主任、副政治委員兼政治部主任,濟南軍區第二政治委員,中國人民解放軍軍事科學院第二政治委員,北京軍區政治委員。1955年被授予中將軍銜。是第三屆全國人民代表大會代表,中國共產黨第七次全國代表大會代表,第九屆中央委員。在中共第十二次全國代表大會上被選為中央顧問委員會委員。

劉賢權(1914-1992),少將軍銜,江西省吉安市青原區富田鎮江背村人,1929年加入中國共產黨,1930年參加中國工農紅軍,歷任幹事,政治指導員,衛生隊隊長兼政治指導員,師衛生部政治委員,敵工科幹事,民運科科長,民運部部長兼統戰部部長,支隊政治部主任、政治委員,分區司令員,師政治委員,縱隊政治部主任,師長,副軍長,軍政治委員,海南軍區第一副司令員、軍長、瀋陽軍區副參謀長、蘭州軍區副司令員兼青海省軍區司令員,鐵道兵政治委員、司令員,濟南軍區副司令員等職。1955年被授予少將軍銜。曾任第四屆全國人民代表大會代表,中國共產黨第九、十屆中央委員。土地革命戰爭中,他參加了中央蘇區一至五次反圍剿作戰和二萬五千里長征。抗日戰爭中,他帶領部隊多次粉碎敵人的清剿和掃蕩,殲滅大量敵人。解放戰爭中,他參加了東北秋季攻勢和遼瀋、平津、渡江、衡寶等戰役。新中國成立后,他為軍隊建設做了大量工作,為祖國的鐵路建設做出了貢獻。

劉華香(1913—2007),少將軍銜,江西省吉安市青原區富田鎮江背村人,1929年參加中國工農紅軍,同年加入中國共產黨。土地革命戰爭時期,任紅六軍第二縱隊政治部宣傳隊隊長,機炮連政治指導員,紅三軍第八師二十四團政治委員,紅九軍團第三師七團團長,紅三十二軍第九十四師參謀長,第九十六師團長,參加了一至五次反“圍剿”鬥爭和二萬五千里長征。抗日戰爭時期,任晉綏軍區雁北第六支隊支隊長,第五軍分區參謀長,參加了“反掃蕩”和“百團大戰”等戰役戰鬥。解放戰爭時期,任晉綏軍區第五軍分區副司令員,綏蒙軍區參謀長,綏遠軍區參謀長,參加了綏包、朔縣、大同等戰役戰鬥。中華人民共和國成立后,任綏遠軍區莎縣軍分區司令員,蒙綏軍區第二副司令員,內蒙古軍區副司令員。

劉昂(1916—2002),江西省吉安縣(今吉安市青原區)富田鎮江背村人。1930年參加中國工農紅軍,同年加入中國共產主義青年團,1931年轉入中國共產黨。土地革命戰爭時期,任紅九軍團第三師九團連政治指導員,紅三十二軍政治部敵工科科長、團政治委員。曾參加長征。抗日戰爭時期,任八路軍一二0師三五九旅七一八團營長,八路軍留守兵團警備第五團副團長,八路軍南下支隊分隊長,湘鄂贛軍區東分區參謀長,軍政幹部學校副校長。解放戰爭時期,任中原軍區幹部教導團團長,晉冀魯豫軍區第一軍分區參謀長,冀魯豫軍區第一軍分區副司令員,軍區司令部參謀處處長,華北軍政大學高級幹部隊隊長、副總隊長。中華人民共和國成立后,任第三十二步兵學校校長,南京步兵學校校長,南京軍區炮兵副司令員,浙江省軍區副司令員,空軍軍政治委員,南京軍區空軍顧問。1955年被授予少將軍銜。

錢江(1915~1996),少將軍銜,江西省吉安市青原區富田鎮橫坑村人。1930年參加中國工農紅軍,1934年參加長征。1936年加入中國共產黨。1955年被授予少將軍銜。歷任紅軍總司令部宣傳員,軍委二局報務員,八路軍駐重慶辦事處二局工作隊隊長,中原軍區司令部二局政委,東北軍區二局處長、局長,中南軍區二局政委,軍委三部三局局長,總參三部副部長兼解放軍工程學院院長,總參三部政委、顧問等職。一生從事無線電軍事偵察工作,為全國的解放事業作出了貢獻。曾榮獲二級八一勳章、二級獨立自由勳章、一級解放勳章。1988年榮獲一級紅星功勛榮譽章。

羅通(1915—2005),少將軍銜,江西省吉安市青原區富田鎮雲樓村人。1928年加入中國共產主義青年團,1929年轉入中國共產黨。1930年參加中國工農紅軍。土地革命戰爭時期,任瑞金特科學校排長。參加了長征。抗日戰爭時期,任中國人民抗日軍政大學連政治指導員,陝甘寧邊區關中保安司令部政治科科長,新四軍鄂豫挺進縱隊第四團政治委員,中共豫鄂區委軍事部副部長,路西指揮部參謀長,新四軍第五師十四旅四十一團政治委員,中原軍區第四軍分區副政治委員,湘鄂贛軍區第二軍分區司令員兼政治委員。解放戰爭時期,任鄂東軍區參謀長,晉綏軍區第九軍分區副政治委員,中原軍區補充旅政治委員,江漢軍區獨立第二師師長,第四野戰軍五十一軍副政治委員。中華人民共和國成立后,任第一戰車學校副政治委員,中國人民解放軍裝甲兵政治部幹部部部長,濟南軍區裝甲兵副司令員,政治委員,濟南軍區政治部顧問。1955年被授予少將軍銜,獲得三級八一勳章、二級獨立自由勳章和一級解放勳章。是第四屆全國人民代表大會代表。

廖鼎琳(1914-),少將軍銜,江西省吉安市青原區富田鎮木湖村人。1930年加入中國共產主義青年團。同年參加中國工農紅軍。1935年轉入中國共產黨。土地革命戰爭時期,任紅1軍團炮兵營通訊員、警衛員、教導師2團連指導員,參加了中央蘇區反“圍剿”、長征和直羅鎮戰役。1936年入陝北紅軍大學學習。抗日戰爭時期,任八路軍總部隨營學校指導員、抗大一分校政治處組織股股長、八路軍總部特務團營教導員、冀中軍區第2軍分區自衛營指導員、17團政治處主任。第7軍分區36區隊政委、第7軍分區政治部主任。解放戰爭時期,任晉察軍區3縱11旅政治部主任、冀中軍區第9軍分區副政委、第10軍分區副政委、定縣軍分區司令員。參加了清風店、石家莊等戰役。新中國成立后,任綏遠軍區旅政委、師政委,36軍106師政委。1952年參加抗美援朝,任志願軍36軍106師政委、志願軍裝甲兵指揮部政委。獲二級國旗勳章、二級自由獨立勳章。回國后,歷任63軍副政委、北京軍區工程兵主任、政委,69軍政委、65軍政委、國防科委訓練基地政委,炮兵學院政委。1955年被授予少將軍銜。獲叄級八一勳章、二級獨立自由勳章、二級解放勳章、一級紅星功勛榮譽章。

2009年7月,富田鎮被江西省人民政府同意批准為江西省第三批歷史文化名鎮。

2010年,富田鎮被國家住房與城鄉建設部和國家文物局評為“中國歷史文化名鎮”。

2020年3月12日,被江西省消防安全委員會評為“2019年度消防工作先進鄉鎮”。