庫勒斯道夫戰役

庫勒斯道夫戰役

庫勒斯道夫戰役(Battle of Kunersdorf),也有翻譯成庫涅斯多夫戰役的,是七年戰爭中普魯士與俄國-奧地利聯軍在1759年8月12日爆發的一場戰役。是腓特烈大帝輸的最慘的一仗,4.8萬的普魯士軍隊第二天能集合起來的沒超過3000人,腓特烈二世戰後一度絕望的都想自殺。

1758年的曹曹恩道夫戰役是七年戰爭中俄普兩軍主力的首次碰撞,此役也令腓特烈本人首次感受到俄軍的悍勇。但普魯士騎兵名將賽德利茨指揮麾下36個騎兵中隊的驚人表現最終使得普軍得以阻遏俄奧兩軍的會師,其後俄軍統帥費爾摩爾將主力撤至蘭德斯堡。為解決海上補給問題,俄國陸海軍於10月間再次企圖攻取科爾堡,因組織不力,進攻失利。鑒於凜冬將至,俄軍前往維斯瓦河左岸過冬,放棄了1758年的全部佔領地。

彼·謝·薩爾特科夫上將

薩爾特科夫進軍路線圖

24日,俄軍佔領克羅森,在當地獲悉奧將勞東(輕步兵和騎兵名將)和哈迪克(匈牙利騎兵名將,曾突襲並勒索柏林)率領2.4萬人前去與俄軍會合。而奧軍主帥利奧波德·約瑟夫·道恩指揮的主力仍在西里西亞,向奧得河西岸進軍。薩爾特科夫決定不等奧軍到達,揮師前往奧得河上的法蘭克福(不是美因河上的大城市法蘭克福),同時要求勞東徑往該地會合。針對上述情況,腓特烈二世留下少數部隊監視道恩,自率主力北上,企圖首先尋殲勞東,孤立俄軍,但哈迪克斷然放棄補給縱列誘使普軍離開奧軍行進方向,使得這一計劃未能實現。但奧軍在行進過程中也付出了減員數千人的慘重代價。

8月5日,俄奧兩軍會師奧得河上的法蘭克福,合計約有六萬人,但薩爾特科夫失望地發現原本應協助俄軍補給的奧軍卻幾乎丟掉了所有的補給縱列,而勞東更是親自前來乞求薩爾特科夫勻出一些口糧給奧軍。因這些不愉快事件和薩爾特科夫既不懂德語也不信任翻譯的脾氣,使得勞東對他的第一印象頗為惡劣,認為這位俄國老帥是一個不值得信任的邪惡之徒。8月6日腓特烈與韋德爾殘部會合,已成為整頓敗軍專家的腓特烈迅速將近兩萬敗兵隔離到單獨區域,以免影響大部隊,與此同時,普王單獨對敗軍加以激勵和慰勉。而8月1日西部戰線斐迪南·馮·不倫瑞克親王在明登戰役指揮英德混合部隊痛擊法軍的大捷也被普魯士宣傳機構大肆渲染。8月9日,普魯士中將芬克率領柏林守軍前來會合,使得腓特烈手下兵力達到五萬人左右。普王隨即指揮部隊在法蘭克福下游渡河並試圖複製一年前的曹恩多夫之戰。薩爾特科夫則在法蘭克福附近的庫涅斯多夫村地區構築陣地。

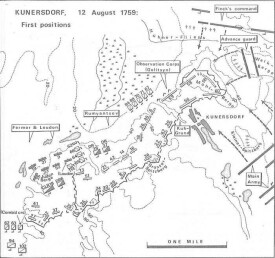

8月11日下午,長途跋涉的普軍抵達庫涅斯多夫,普軍中一位名為林登的少尉曾在此地行獵,但腓特烈將他找來后,卻失望地發現此人無法提供什麼有效的戰術信息。腓特烈於是親自突前偵察,發覺薩爾特科夫特意把陣地選擇在一片崗巒起伏地上。俄奧聯軍以米爾堡(Muhl-Berge)、大什皮茨(Grosser-Spitzberg)、尤登堡(Juden-Berge)3個高地為支撐點,把部隊分成3個集團,各集團步兵成一線配置,騎兵和奧地利部隊作為預備隊。構築了野戰工事。防禦正面朝西北方。奧得河上的渡口築有多面堡。米爾堡由戈利岑麾下以戰鬥力貧弱著稱的“見習軍團”“Observation Corps”(Обсервационный корпус)的五個團守衛,大什皮茨高地為俄軍的中央炮兵陣地,由大耶格爾斯多夫戰役中嶄露頭角的魯緬采夫率領17個團守衛,尤登堡則由原俄軍統帥費爾摩爾所部俄軍和勞東所部奧軍守衛,在戰鬥中此地軍隊實際上成為了聯軍的預備隊。由於偵察工作不足,薩爾特科夫等俄軍將領認為腓特烈將從東南方向渡河並發動攻擊,而實際上腓特烈卻連續強行軍,從法蘭克福以北地區渡河,機動至俄軍東北。然而腓特烈認為俄軍東南方向無備,於是決心次日以芬克中將所部八個營和Schorlemer中將的四十個騎兵中隊自東北方向米爾堡發動牽制性攻擊,自己以主力自東南方向“薄弱”處發動左勾拳般的全面進攻。當夜,悶熱乾燥的空氣中時而傳來鄰近村莊的悲涼鐘聲,疲憊已極的普軍士兵們(其中有許多已經整整行軍了三個星期而沒有一天休息)緊緊握著武器,躺在草叢和灼熱的沙地上,久久無法入睡,戰馬也飽受蚊蠅之苦。12日凌晨二時至三時,普軍大隊開始沿林間小道向東南方向行進,腓特烈在路邊不停地用各種方言對來自各地的普軍部隊加以鼓勵,普軍也回之以熱情響應,這彷彿令人想起難忘的魯騰戰前演講:“先生們,祝諸位平安無恙。我們將在短期內打敗故人,要不就此永別。”

破曉之際,已然抵達庫涅斯多夫村外樹叢的腓特烈發覺自己犯下了嚴重錯誤,第一,俄軍在東南方向的布防遠遠嚴密於北方,這也意味著普軍主力在經歷了精疲力竭的行軍后還要面對俄軍的防禦最強點。第二,在米爾堡和庫涅斯多夫村間普軍主力預定突擊路線上遍布著池塘,形成了天然屏障。但他仍信心滿滿地寫信告訴王后:“我將把俄國人從他們修築的工事里趕出去。兩個小時之內,我們必能取勝……”這場激斗將是七年戰爭中俄普之間最大的一次會戰,也是整個歐洲戰場上主要的會戰之一。

腓特烈準備以猛烈的炮火準備彌補這一錯誤,普魯士炮兵在林間蹣跚穿行,近午11時30分,六十餘門普軍重炮對米爾堡發動雷鳴般的齊射,瞬間壓制住了堡內四十餘門俄軍重炮。熾烈的陽光和飛揚的砂石將俄普兩軍折磨得如同煉獄。而有如攻城炮火般猛烈摧毀一切防禦工事的普軍炮火,更令俄軍戈利岑麾下見習軍團的二等部隊士氣瀕於崩潰。12時30分,普軍以九個營約4300人的突擊兵力發動對米爾堡的總攻,芬克所部發動輔助攻擊,突擊部隊以巧妙行動在俄軍觀察死角處加以整頓行列,隨後發動突襲。四個先頭擲彈兵營迅速越過鹿砦,將見習軍團部隊迅速擊潰,士氣低落的戈利岑部死傷慘重,甚至有人毫無動作,只是靜待普軍刺刀的來臨,並不時讚頌著聖尼古拉。在米爾堡的戰鬥中有一個位於一線的普魯士新擲彈兵竟然手生到忘記用刺刀加以刺殺,直到被旁邊老兵猛擊一拳教訓一番“你若不刺殺便被別人刺死”后才猛醒過來。固然可見普軍素質已不如戰前,也證明俄軍的見習兵團實在不能達到一般水準。薩爾特科夫緊急調來十二個號稱精銳的奧地利擲彈兵連發動反擊,但仍然無濟於事,潰兵沿著昆格龍特谷地奔逃不止。普軍很快控制了俄軍約1/4的陣地,並繳獲大小火炮八十餘門。在芬克、賽德利茨等將領看來,已成強弩之末的普軍取得如此戰績殊為不易,今日戰局只需守成即可,俄軍自然會趁夜色撤退。但腓特烈卻毫不顧惜,一意決心徹底打垮俄奧軍隊。日後,當腓特烈和卡特交談時,一向很少承認錯誤的腓特烈仍然認為他在初步勝利后利用部隊的高漲士氣繼續擴大戰果的做法是完全合理的,而失誤則在於“先頭部隊由於太多的熱情和太少的秩序陷入了谷地之中,而其他部隊跟進太快,距離太近,以致都遭遇了巨大困難。”

昆格龍特谷地的防守

腓特烈只意識到可以集中兵力對俄軍東側的強攻擊潰俄軍一翼,並繼而席捲殘餘部分。卻並未意識到地形的阻隔和工事的構築使得普軍無法威脅到俄奧聯軍中央和西側部隊(當然偵察從來不是普軍的強項),除了使得普軍不得不以集群步兵突擊的形式發動正面強攻之外,還令賽德利茨麾下一萬三千騎兵不能如曹恩多夫一樣橫掃千軍。不過賽德利茨此時也正被從某位“品行低劣的薩克森貴婦”那裡不慎得來的梅毒螺旋體和舊日的戰傷所困擾,以致指揮似乎也頗為凌亂。普軍零散的騎兵中隊不時對谷地發動側擊,然而卻被火力掩護下的奧俄騎兵屢屢擊退。在國王的嚴令之下,弗里德里希·威廉·馮·塞德利茨決心親自帶隊發動猛攻,他以驚人的勇氣和魅力率領左翼騎兵從正在重整的普軍步兵間飛馳而過,並將此前還耀武揚威的奧俄騎兵打散,然而在谷地的另一邊隨之而來的三個俄軍步兵團——亞速步兵團、第二莫斯科步兵團以及精銳的第一擲彈兵團以火力和堅定將普軍這雷霆萬鈞的突擊徹底化解。賽德利茨終於意識到一年前在曹恩道夫36個騎兵中隊橫掃俄軍兩翼的壯舉只是一次奇迹而已。不久,一發子彈或是霰彈碎片命中他的護手,並在手上劃出可怕的傷口,這一傷情由於他的梅毒病情(儘管這一病情並不影響他在次年邁入婚姻殿堂並於十三年後以中風之軀和兩個托下屬軍官從土耳其買來的切爾克斯姑娘極盡歡愉,卻足以使得一點小傷變得久治不愈)而更為惡化。賽德利茨終於不得不退出戰場,將指揮權交給勇猛而盲目(這個詞語在此處不僅有其通用含義,也包含了它的字面意思)的騎兵中將符騰堡親王。戰後Lojewsky這樣描述受傷的賽德利茨“他的手被一發霰彈打碎,一位外科醫生正在給他包紮,他身旁是他的劍,劍柄被同樣的炮彈擊毀。賽德利茨受傷的手臂因疼痛而顫抖,當醫生從他手中取出已然破碎的劍柄時,賽德利茨臉上顯現齣劇烈的痛苦神色”、符騰堡親王親率一個龍騎兵團前往谷地西北方向偵察,或許真是眼力不佳之故,當他下達攻擊命令時,親王才發現這些龍騎兵們早已四散奔逃。而此後試圖繼續符騰堡親王偵察工作的普特卡默少將——腓特烈的寵臣之一,則將自己和第四驃騎兵團(白色驃騎兵)葬送在勇猛的奧地利龍騎兵和嗜血的俄國哥薩克和卡爾梅克的刀矛槍箭之下。不久,親王不幸挂彩,騎兵的指揮重擔落到了普拉騰(Platen)中將肩上。

在谷地正面,蜂擁而來的普軍和俄奧聯軍步兵均排成密集隊形,進行了反覆來回搏鬥。在激斗之際,薩爾特科夫除了指揮分派部隊,還下馬跪倒在地,舉起雙手,當著大家淚流滿面地乞求上帝幫他擺脫這場災難與絕境,把他的士兵從確定無疑的死亡中拯救出來。這可能是由於他自己的信仰所致,但對於那些樸質無文的虔誠農奴士兵而言,他們所信任和熱愛的“父親彼得·謝苗諾維奇”(薩爾特科夫的父名彼得·謝苗諾維奇)這一舉動無疑為他們增添了勇氣和信心。

如前所述,未來的俄軍統帥魯緬采夫此時正依靠昆格龍特谷地的地利守衛著大什皮茨炮兵陣地,此地與米爾堡遙遙相對,由密集的俄軍火槍兵陣列重重封鎖著,正如一位普魯士軍官評論的那樣:“俄國人在高地上排成八十乃至一百人厚的陣型,他們是毫無秩序的人群,卻被五十門噴吐著霰彈之雨的加農炮保護著”俄軍步兵單腿跪地,不斷射擊,一排倒下去,又一排補上來,但決不後退。有些人成排地倒下,象被打死的人那樣讓普魯士兵從自己身上邁過去,然後躍起從背後向他們射擊。令普軍更為痛苦的是,儘管俄軍以單兵武器相對窳劣、口徑繁多著稱,但此役中卻有大量發射重型鉛彈的槍支出現在俄軍之手,這種雖然致命性下降卻富有殺傷力的武器使得許多普軍在關鍵時刻暫時失去了作戰能力。因而儘管也有一些腓特烈的步兵越過了谷地,但在對面不是被打死,就是被推下昆格龍特深谷。

在參與衝擊的普軍中,最為著名的可能是Hauss營(55步兵營)的少校指揮官Kleist,時年四十四歲的Kleist少時在柯尼斯堡大學攻讀數學和法律,後於1740年從丹麥軍隊改投普軍,任當時的海因里希親王團(第12步兵團)中尉,於1749年以一首讚頌春天的詩篇《Frühling》聞名德意志,在1757年5月7日,感於腓特烈的勝利,他寫下名作《普魯士軍隊頌》,就在庫涅斯多夫戰前不久,或許是感到會有什麼重大事件發生,他寫下史詩Cissides und Paches讚頌兩位抵抗雅典的色薩利戰士。在當時甚至連許多俄國軍官也熟稔他的作品。在衝鋒前他的右手已然受傷,然而“一發小子彈在他的左臂上造成了又一處創傷……他最終只用包括拇指在內的三個手指緊握住劍,並繼續指揮,在他距離下一個目標不到三十碼時,一處俄國炮兵將三發霰彈打進了他的右腿。少校不幸落馬” (Pauli, 1758-64, V, 216-7)Kleist被哥薩克俘虜並虐待致死。然而,當法蘭克福大學的老師前來接回遺體時,俄國軍官們也紛紛加入送行行列,其中一位還在靈柩上附上了自己的劍。

勞東中將在庫涅斯多夫戰場

普軍騎兵集團自庫涅斯多夫村南側出發,試圖繞過大什皮茨陣地,轉而西進擊垮俄軍後方,以此改變戰局。可惜計劃雖好,普拉滕或者說整個普軍的眼力卻頗為不佳,大什皮茨以南地區遍布池塘,極不利於騎兵行進,位於普軍陣列最前端的先頭團Schorlemer龍騎兵團的五個中隊(第六龍騎兵團)更是陷入了大什皮茨炮兵陣地的可怕炮火之中,幾乎被徹底摧毀,普軍殘餘騎兵尚未重新集合完畢。統率輕型部隊出身且嗅覺極為靈敏恩斯特·吉迪恩·馮·勞東立刻捕捉到了戰機,俄奧兩軍的精華正規騎兵早已蓄勢待發,一聲令下,俄羅斯皇儲胸甲騎兵團、第三胸甲騎兵團(原米尼赫元帥胸甲騎兵團)、基輔胸甲騎兵團、喀山胸甲騎兵團、新特羅伊茨克胸甲騎兵團(這三個以地名命名的胸甲騎兵團共計只有三個騎兵中隊,僅相當於皇儲胸甲騎兵團或第三胸甲騎兵團)、梁贊擲彈騎兵團(號稱龍騎兵之花)、阿爾漢格爾斯克龍騎兵團、托博爾龍騎兵團,奧地利勒文施泰因輕騎兵團、Kolowrat-Krakowski 龍騎兵團、利希滕施泰因龍騎兵團一舉自普軍騎兵左翼出擊,不到半小時便徹底擊垮了一度在賽德利茨麾下無敵於世的普魯士騎兵。慌不擇路的普軍騎兵不是在池塘間的小道上暈頭轉向甚至乾脆一頭栽進,便是直接沖向谷地中尚在激戰的本軍步兵。奧俄聯軍騎兵毫不停歇,驅逐著那些潰逃普軍騎兵奔向普軍步兵。奧軍的勒文施泰因輕騎兵團尤為出色,在少校Sauer的帶領下,他們以連續五次衝擊突破普軍騎兵,又隨即向普軍步兵發動側翼猛擊。已然奮戰十六小時並看到上千戰友死傷的普魯士步兵們被倉皇逃來的大群己方騎兵驚得目瞪口呆,其中一些思維廣泛的甚至開始懼怕日後悲涼的西伯利亞之旅,恐懼逐漸充斥心間,整個戰線出現鬆動。俄奧聯軍乘勢開始總攻,戰至下午六時,普軍步騎均陷入崩潰。腓特烈試圖挽回局面,他舉起一面海因里希親王團(此時為第35步兵團)團旗,大聲喊道:“若你們還是勇敢的戰士,就來跟隨我!”然而,和曹恩多夫之戰一樣,無人回應。

尤登堡上,頭髮淺紅、其貌不揚的前俄軍統帥費爾摩爾此刻終於放下望遠鏡,拋卻了一切戰前的悲觀預計說道: “軍官先生們!祝賀你們勝利了,徹底勝利了!”此時,勞東的騎兵和托特列賓的輕型部隊依舊對著潰散的大群普軍追擊不止。

庫涅斯多夫之戰最後階段

轉進中的腓特烈其後又遇上了七年戰爭中最為優秀的哥薩克部隊——丘古耶夫哥薩克的追擊,近衛胸甲騎兵團兩個中隊被殲滅,指揮官被俘,軍旗被繳獲,若非齊騰驃騎兵及時來援,普王幾乎為哥薩克生擒。頗具諷刺意味的是,該正規化哥薩克團正是德意志人米尼赫元帥留下的少數遺產之一。

弗里德里希大帝險被哥薩克騎兵俘虜

我的大衣上滿是子彈的痕迹,兩匹馬就在我身下被打死。對我而言,不幸在於我還活著。我們的損失異常重大,四萬八千大軍僅有三千人還在我手上。在我寫信之時,每個人都在逃跑,我無法對我的軍隊施加任何控制。你在柏林也應當考慮自己的安全。我將無法在這樣殘酷的命運中生存下去。它的後果比起失敗本身還要糟糕。我沒有任何資源,並且坦率的說,我認為一切都已喪失。我不應當在我的國家毀滅後繼續苟活。永別了!”

而俄軍方面,興奮的連假髮都已然歪掉的薩爾特科夫則在將官們的簇擁下口述報告:“女皇陛下!請不要對我軍的重大損失感到驚訝!普魯士國王是絕不會廉價出售勝利的。”薩爾特科夫的報告明晰準確,輔以準確完備的地圖,這足以顯示他是一位少有的對當地地形和事件發生時間了如指掌的將軍——而這一點恰是腓特烈永遠無法做到的。伊麗莎白·彼得羅芙娜女皇則在回信中高興地寫道:“腓特烈可能會為他在曹恩多夫和帕利茨遭遇的打擊尋找到理由,但在庫涅斯多夫的偉大一天會讓他知道即令擁有巨大優勢,他也無法擊垮俄羅斯軍隊”然而,女皇在信件末尾卻提到一點:“巨大的戰役是不恰當而危險的……腓特烈很清楚地了解到我國軍隊不管取得何等勝利,每年秋季都會退向維斯瓦河……因為戰鬥變得血腥而艱難,迴避會戰應成為一項基本原則”。這無疑為日後的聯軍分歧埋下不祥的伏筆。

是役,普軍出動53個步兵營計36900人,95個騎兵中隊計13000人,重炮140門,(連同炮兵和工兵在內)共計50900人,損失19100人,火炮172門。俄奧聯軍出動86個步兵營(俄68奧18),71個騎兵中隊(俄36奧35),火炮248門(俄200奧48),共計約59500人(俄約41000奧18523),損失約15500人(俄13477奧約2000)(數據來自Duffy, The Army of Frederick the Great)

普軍誠可謂慘敗,而俄奧聯軍也以巨大代價贏得了極為光輝的勝利。勝利不僅來自腓特烈的失誤,更來自頑強的防禦、密集的火力、機動的預備力量以及薩爾特科夫和勞東的精誠合作,奧軍步炮被置於俄軍指揮之下,而勞東如同俄軍將領般對俄軍騎兵如臂使指,用薩爾特科夫報告中的話來講,“聯軍的團結與和諧”堪為世界範例。戰後,薩爾特科夫被授予元帥軍銜。

在芬克的整頓之下,到8月13日為止,奧得河東岸的普軍潰兵已有一萬八千人被收容,這使得普軍在這場災難中的損失並不像12日當天看的那麼顯著。當日,腓特烈重返東岸,他在一處被哥薩克焚毀的農舍里安然入眠,這也令普軍的軍心略微穩定下來。8月14日,腓特烈將殘軍帶回奧得河西岸,徹底結束了這場冒險的征程。

庫涅斯多夫戰後,俄奧雙方戰略分歧再次拉大。奧方要求俄軍進攻西里西亞;俄方則企圖進攻柏林,但由於得不到奧方有力支持,部隊傷亡過大,糧秣也消耗殆盡,8月28日,俄奧聯軍停止了向柏林的運動。薩爾特科夫被迫修改進攻柏林的計劃。這樣,“勃蘭登堡王室的奇迹”終於發生,截止8月底,依靠各地戍軍的補充和收容敗兵,腓特烈麾下已重新集結了三萬三千之眾,然而此時他仍認為這不過是把普魯士的壽命從按天計算延長到按周計算而已。隨著道恩和薩爾特科夫兩位老帥間因國家利益而產生的分歧日盛,而海因里希親王則以高超的側翼機動指揮約四萬人襲擾道恩,迫使其放棄向柏林進軍,薩爾特科夫對奧軍輕易放棄異常不滿,但俄軍顯然無力單獨承擔大戰,不過考慮到每年均需退往維斯瓦河的不便之處,薩爾特科夫於9月15日離開Lieberose,向西里西亞前進,試圖在冬季來臨之前攻佔一些戰略要點,以便在此地就近越冬。

腓特烈敏銳地捕捉到已成孤立之勢的俄軍,他挑選二萬四千部隊以強行軍尾行,並在Baunau高地追上俄軍。這次大膽行動使得本來就無意尋求會戰的薩爾特科夫放棄了對Glogau要塞的圍攻,並繼續向東行進。腓特烈得意地宣稱:“這是幸運的一天,對我而言,它比一場勝利更有價值”。10月1日,普軍發覺俄軍和勞東所部奧軍著手向奧得河東岸撤退。10月7日腓特烈越過奧得河建立冬營。10月24日,薩爾特科夫將部隊撤回維斯瓦河畔過冬,在當地享受放犬獵兔之樂。而腓特烈也在他本人、海因里希親王、芬克等人的努力和俄奧兩國的衝突之下得以再次以競爭者的姿態出現在中歐舞台。