共找到2條詞條名為康生的結果 展開

- 第八、九屆中央政治局常委

- 上海康生醫療投資有限公司

康生

第八、九屆中央政治局常委

康生(1898年-1975年12月16日),原名張宗可,字少卿,曾用名趙溶、張溶、張耘,乳名張旺,筆名魯赤水,山東諸城縣大台庄人(1946年立膠南縣后始劃歸之)。曾經擔任中共中央政治局常委、中共中央副主席、全國人大常委會副委員長、全國政協副主席等職務。

康生1925年加入中國共產黨。在革命戰爭年代,他長期領導秘密戰線工作;1966年後與林彪、江青等相互勾結,是發動文革的主要成員之一,1975年12月16日在北京病逝。1980年,中共中央鑒於他犯下的嚴重罪行,決定開除其黨籍,撤銷其《悼詞》,並公布其罪行。

1898年生於山東諸城。

1925年加入中國共產黨。曾任上海滬中、閘北、滬西、滬東等區區委書記,江蘇省委組織部部長、秘書長。

1930年在中共六屆三中全會上當選為中央審查委員,後任中央組織部部長。

1933年7月去蘇聯,為中共駐共產國際代表團主要負責人之一。

1937年冬回延安后,歷任中共中央書記處書記、中央黨校校長、中央社會部部長等職。

在延安整風運動期間,任中央總學習委員會副主任,搞“搶救失足者”運動,造成了許多冤假錯案。

在解放戰爭時期,歷任中共中央山東分局書記、山東軍區政委、山東省人民政府主席。

中華人民共和國建立后,任中共中央書記處書記,全國政協副主席、全國人大常委會副委員長、中央理論小組組長、《毛澤東選集》出版委員會副主任。

文化大革命期間,任中央文革小組顧問、中央組織宣傳組組長、中央委員會副主席等職。

1975年12月16日卒於北京。

1980年,中共中央鑒於他犯下的嚴重罪行,決定開除其黨籍,撤銷其《悼詞》,並公布其罪行。

康生是中共第七屆中央政治局委員,第八、九屆中央政治局常委。

中國古代 即有“書如其人”、“心正則筆正”之說,古人論書,往往兼論人品,認為書品和人品是密不可分的——書法是人品的外在體現,人品是書法的內涵延伸。所以,古人很看重書家的人品,高度追求人品與書品的統一。

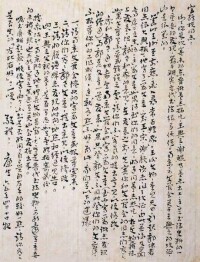

明代書畫家徐渭曾說過:“高書不入俗眼,入俗眼者必非高書。”康生的書法正屬於“高書”之列。康生真草隸篆眾體皆能,尤善章草,自成“康體”,堪稱大家。

康生書法及繪畫作品

據說康生還送給劉少奇一面十四摺扇面,兩指間寬,竟用蠅頭小楷謄抄了整整一篇劉少奇的《論共產黨員的修養》。

更為稱奇的是,康生還能雙手寫梅花篆字,他經常左右開弓,或竟用左手,故常以“康生左手”落款。對於自己的書法水準,康生也是相當自負的,據說他曾經放言:“郭沫若那字,也叫書法?我夾根木棍也比他寫得強!”此言雖屬狂語,但平心而論,與康生的字相比,郭沫若的書法確實顯得俗媚了些。

不僅如此,康生還精鑒賞,通篆刻,擅繪畫,他常用“魯赤水”的名款作畫,這三個字與齊白石的名字字字相對,似有與其爭鋒之意。

康生,其人雖廢,其字流傳。也許,中國書法史上要留下他的名字。

1933年10月,王明、康生聯名給中共中央政治局寫信,說明民族統一戰線的策略和步驟,強烈要求建立統一戰線,把物件擴展到願意抗日的除了國民黨以外的所有黨派團體,提出了中國人民抗日的具體綱領,推進中華民族反日運動,組織中國人民解放戰爭。

這個綱領後來經過宋慶齡等1979人聯合簽名公開發表,對抗日民主運動的發展作用也是非常大的。

王明和康生當年一起提出建立統一戰線,但他們日後的際遇卻大不相同。

康生書法作品(2)

新中國成立后,康生長期處於休養狀態,未安排到中央工作。為此,康生十分焦慮不安,迫切希望見到毛澤東,重新獲得毛的理解與信任。

1952年初,毛澤東允許他到北京來,住在中南海院的錫福堂。楊尚昆談到了當時去錫福堂看望康生的情況。楊尚昆說:“我去看望時,康生說,身體好多了,惟一的願望是想見毛澤東。

我從他那裡出來就到毛澤東住所菊香書屋,向毛澤東報告說,康生回來了,他說很想見你。主席放下手中的工作,同我一起到錫福堂。康生一見到毛澤東,喜出望外,緊緊握住主席的手說,主席這麼忙還來看我!主席問他,身體怎樣?康生說好多了。主席說,你還是好好養病吧,等身體好了再出來工作。說完主席就走了。

這時,康生緊緊地握著我的手,激動地連聲說道:‘你就是我的再生父母呀!真不知道怎樣感謝你才好!’”楊尚昆說:“文革中康生整我凶得很,難道這就是他的‘感謝’嗎?”

康生回到北京后,雖然在中共“八大”上被選為中央委員、政治局候補委員(“七大”時是中央委員、政治局委員),但沒有實質性的重要工作安排。 1958年,他的職務是中共中央文教小組副組長、教育工作委員會副主任,還沒有進入權力的核心。

1980年,其骨灰被趕出八寶山革命公墓。

當康生的骨灰盒還擺在中央的時候,仇恨之火呼地燃滿胸膛。我們揭下蓋在上面的黨旗,見盒上早已滿是唾沫和燒的煙痕,憤怒的人們正是用這種方式來發泄心頭之恨呀!

1960年2月4日,蘇聯赫魯曉夫在莫斯科舉行華沙條約締約國政治協商會議,邀請中國參加。中共中央決定派康生作為觀察員出席會議。代表團成員有伍修權和中國駐蘇大使劉曉。

赫魯曉夫召開這次政治協商會議,是要所有社會主義國家一致支持蘇聯在裁軍、禁止核試驗上的主張;支持蘇聯同美、英、法舉行首腦會議。中國代表團出國前,由外交部、中聯部起草了康生在會議上的講話稿,並報經中央批准。這份講話稿實際上同赫魯曉夫唱了反調,強調帝國主義本性不會改變,戰爭危險仍然存在,裁軍是不可能實現的。講話鄭重聲明,由於帝國主義在國際關係中排斥中國,任何沒有中國參加和正式簽字的裁軍協議,對中國都沒有約束力。根據當時國內的安排,代表團出發前,康生的講話稿已交給新華社,準備康生在會議上宣讀後,便通知新華社公開發表。

但是,1960年2月5日,莫斯科會議開始時,卻通過了一個決定:會議除《宣言》外任何文件和發言一概不對外發表。可是,由於時差的關係,康生在會議上的講話,已經在1960年2月6日的《人民日報》上刊登了。這就違背了大會的規定。再加上康生講話的內容又同赫魯曉夫唱反調,從而引起赫魯曉夫極大的不滿,以致在後來中蘇兩黨代表會談和國際共運的會議上,赫魯曉夫多次抓住這一事件來反對中共。

這個政治協商會議開了一天半,第二天結束。蘇聯政府在克里姆林宮喬治大廳舉行招待會,各國首腦都參加了。赫魯曉夫在酒會上,不指名地攻擊毛澤東、中國共產黨,指責有人口頭上提“以蘇聯為首”,實際上卻拆蘇聯的台。招待會的第二天,蘇共中央主席團候補委員波斯別洛夫、外交部長葛羅米柯在蘇共中 央大樓會見了中國代表團康生、伍修權和劉曉,宣讀了蘇共中央給中共中央的口頭通知。通知中對中共的對內對外政策進行指責,說中共的對外政策是冒險主義,從狹隘的民族主義立場出發,挑起了中印邊界衝突;對內執行的是主觀唯心論,違背客觀經濟規律,搞什麼大鍊鋼鐵、人民公社等;指責中國代表團在華沙條約國首腦會議上的發言違背共同制定的路線等等。當時,康生、伍修權對蘇共的指責給予了有力駁斥,指出昨天赫魯曉夫不指名地攻擊毛澤東同志,而今天又公然以口頭通知的形式直接指名道姓地反對毛澤東同志和中國共產黨中央,這是破壞蘇中關係的嚴重步驟。康生幾次講:“你們反對毛澤東同志是沒有好下場的。”

現在看來,當時康生對蘇共進行反駁是必要的,但康生同時也顯然是為了回國後向黨中央、毛澤東彙報時,表明他是如何捍衛毛澤東的。這樣做就為他重新取得毛澤東的信任,並重返中國共產黨的權力中心開闢了道路。

1960年2月22日,毛澤東在中南海頤年堂主持政治局常委會議,討論赫魯曉夫在華沙條約締約國政治協商會議期間,對中共的攻擊。中央領導同志認為,赫魯曉夫在這次會上的表現,以及他後來採取的行動,是一個很重要的標誌。說明他為了追求同西方達成妥協,就以反對中國來討好西方。政治局常委會議決定,在紀念列寧誕辰九十周年期間,發表紀念列寧的文章,從正面闡明列寧的觀點,批判蘇共領導對列寧觀點的歪曲和篡改。這就是同年4月陸續發表的《列寧主義萬歲》等三篇文章。

從那時起,康生就一直參與中央有關對蘇方針政策的決策,參加中共與蘇共之間所有的會談。如1960年6月的布加勒斯特會議,9月的中蘇兩黨會談,10月的莫斯科會議起草委員會,11、12月的莫斯科會議等。特別是中蘇公開論戰後的“反修”文章、文件的起草,都是在康生參與下進行的。

康生作為中國政府的觀察員出席1960年2月華沙條約締約國政治協商會議以及他同蘇共領導人的論戰,奠定了他以後參加中共中央對蘇政策的決策,以及處理中蘇關係中“重大事件”的基礎。從此以後,康生越來越取得毛澤東的信任。或者說,在和蘇聯領導人爭論一步一步升級的過程中,康生在中央的地位也一步一步地得到鞏固和加強。對外,他是靠“反修鬥爭”尖銳化、與蘇共爭論尖銳化而得勢;對內,他是在毛澤東階級鬥爭論越來越強化的形勢下,是在主席“左”的傾向越來越嚴重的情況下,竭力迎合毛澤東的“左”的思想路線,所以越來越得到毛澤東的信任。同時,也應當看到,康生的極“左”對毛澤東晚年的“左”傾錯誤起了推波助瀾的作用。

在中蘇關係逐步惡化的過程中,康生總是利用一切機會排斥和打擊中央書記處書記、中央聯絡部部長王稼祥,藉以加強他在中央的地位。王稼祥早就識破了康生的極“左”思想,對他一直存有戒心,曾對中聯部的有關副部長表示,無論如何不能讓康生插手中聯部的工作。

1960—1961年,當王稼祥得知農村缺糧非常嚴重,許多地方出現餓死人的情況后,心情非常沉重。後來他了解到了蘇聯當年的農業公社是如何垮台的,新經濟政策是如何貫徹的以及有關蘇聯農業集體化在遇到挫折時是如何克服經濟困難的材料,他認為承包責任制可以調動農民的積極性,類似中國農民的包產到戶。他表示,中國應當集中力量克服當前的困難,內憂已不少,不要再引起外患,在國際上應當採取緩和的政策。

1962年2月王稼祥經過反覆思考,決定就中國的對外政策問題,向中央提出一些建議。他考慮到自己的意見已超過中聯部的工作範圍,因此就採取了個人寫信的方式,向主管外事工作的周恩來、鄧小平、陳毅三位領導同志寫信,詳細陳述自己的意見和看法。這封信的基本精神是:“我們應當集中力量克服目前國內的經濟困難,在對外政策上應採取緩和的方針。對美國要採取革命的兩手策略,要緩和;對蘇聯要斗得有理有利有節,要緩和;對印度等民族主義國家,也要緩和。在國內經濟困難的形勢下,我國的對外援助應當實事求是,量力而行。”周恩來、鄧小平、陳毅、劉少奇先後看了這封信,都沒有表示不同意;毛澤東看了這封信,也沒有認為信中有什麼問題。但是,1962年世界裁軍大會上發生的一件事,卻讓康生抓到了攻擊王稼祥的機會。

1962年7月,世界和平理事會在莫斯科召開世界裁軍大會。中國派出以茅盾為團長、康永和為副團長、王力為黨組負責人的代表團出席會議。代表團出發前,在王稼祥的主持下,制定了代表團的活動方針,集體討論起草了代表團團長的講話稿,闡述了中國對爭取裁軍、保衛世界和平的看法。抵達莫斯科后,中國代表團團長茅盾在大會上發了言,代表團的同志們分別參加了各小組委員會的會議,王力參加了主要文件的起草工作,活動進展比較順利。但是,代表團回京后,卻收到一份電報,說有幾個非洲國家代表對中國代表團這次的表現不滿意,認為中國代表的發言中沒有大反美帝國主義,又認為中國代表團的同志一反過去參加類似國際會議的一貫作風,很少同非洲的積極分子交換意見。

毛澤東看到這份電報后批評代表團的做法是“脫離了左派,加強了右派,增加了中間派的動搖。”這一下,康生認為機會來了,到處煽風點火,說中國代表團的“錯誤”是王稼祥按照他2月份給周恩來總理等寫的那封信上提出的對外政策引起的。他鼓動劉寧一到毛澤東那裡去告王稼祥的狀。毛澤東在中南海游泳池接見了劉寧一。劉寧一向毛澤東曆數了王稼祥在那封信上以及其他文件中的所謂的“錯誤觀點”和中國代表團在裁軍大會上的“錯誤”。毛澤東聽后掰著手指頭說,這是對以美國為首的帝國主義要和,對以蘇聯為首的修正主義要和,對以印度為首的各國反動派要和,這叫“三和”,對民族解放戰爭和革命運動的援助要少。

在1962年8月舉行的中 央工作會議上,毛澤東把對外政策中的“三和一少”和國內政策中的“三自一包”聯繫起來,認為“黨內出現了新的右傾思想”。康生在會上積極活動,除批判王稼祥的“三和一少”外,還就《劉志丹》這本小說的出版遞條子給毛澤東,說這是利用小說進行反黨。毛澤東由此得出了“利用小說反黨是一大發明”的結論,又從《劉志丹》小說株連到習仲勛,並把習仲勛同死去多年的高崗拴在一起。中 央成立了專案組對他們進行審查,並指定康生為專案組組長。到文革期間,康生更把“三和一少”上綱為“三降一滅”加以批判,並把它寫入黨的“九大”政治報告中。

在1962年9月舉行的八屆十中全會上,康生就被增補為中央書記處書記了,隨後中央決定由他分管中央聯絡部的工作。由於對“三和一少”的批判,王稼祥不能繼續工作,以養病為名,徹底靠邊站了。

康生1937年從莫斯科回國后,曾被任命為中央社會部部長。后因他在許多工作中搞“左”的一套,中 央把他調離社會部。1948年,中央任命李克農為中央社會部部長。

新中國成立后,中央社會部改為中央調查部,主要由周恩來和楊尚昆領導。康生對他當年被調離中央社會部並不甘心,但不敢違抗。1956年中共“八大”后,中央雖恢復了康生的工作,但一直沒有實質性的重要工作安排。那幾年康生一直想過問中 央調查部的工作,但無論是早期的部長李克農,還是後來的部長孔原都不希望康生來插手調查部的工作,因此他無從下手。康生常發牢騷說,“我同中央調查部的關係就是‘書報簡訊’的關係。”

1966年5月文革開始后,康生認為機會到了。他利用中央文革小組顧問的職權,首先指使造反派打倒了中央調查部部長孔原。因為孔原30年代曾在莫斯科列寧學院學習,最了解康生在共產國際工作時期緊跟王明、帶頭呼喊“王明同志萬歲”那段歷史。在孔原靠邊站后,康生接著就把矛頭指向主持日常工作的副部長鄒大鵬。鄒大鵬曾經領導過東北的情報工作,也知道一些30年代王明和康生聯名從莫斯科向東北地下黨發去《王康指示》的事。凡是手中握有《王康指示》或了解《王康指示》情況的人,康生都認為是他的心腹之患。康生為了掃除通向中央調查部道路上的障礙,也為了除掉鄒大鵬這個心腹之患,就編造黨內有一個所謂“東北反革命叛徒集團高老莊”(指東北元老高崇民是該集團的領導人),以莫須有的罪名,誣陷包括鄒大鵬在內的東北老同志,硬說鄒大鵬是這個集團的重要成員。他指使造反派對鄒大鵬進行大會批鬥之後,又親自在深夜打電話給鄒大鵬,追問他的“歷史問題”,追問他同“東北反革命叛徒集團”的關係。鄒大鵬不堪忍受康生強加給他的奇恥大辱,在巨大的政治壓力下,夫婦雙雙自殺身亡。1968年,康生如願以償,取代周恩來,實際上主管了中央調查部的工作。有關調查部的業務、運動、幹部任免等重大問題都必須向他請示彙報。

1968年2月4日,康生向中央調查部發出了一個被造反派稱之為“康老二·四指示”的文件,這個指示除全面否定新中國成立以來中央調查部在周恩來領導下進行的工作外,還點了何長謙等一批骨幹的名,說他們是壞人。何長謙同志是混血兒,其外貌酷似“洋人”。40年代奔赴延安參加革命。有關部門利用他的相貌特徵,派他去淪陷區進行地下工作。長謙奉命潛入北平,建立情報網,收集了大量有關日本和敵偽政權的情報,為抗日戰爭的勝利做出了很大貢獻。解放戰爭期間,他又奉命到南京開展地下工作。他收集到南京解放前國民黨特務機關在南京及其周邊地區安插的潛伏特務的名單,對南京解放后一舉粉碎潛伏的國民黨特務網立了大功。長謙同志精通俄文、英文、日文等多國文字,是翻譯界的權威。翻譯中共中央和蘇共中央之間的來往信件、論戰文章和毛澤東著作過程中,他都積極參與,負責定稿,做出了重要貢獻。但是,文革中被康生點名后,造反派給何長謙編造了“八國特務”的罪名,把他抓進秦城監獄,關押多年,於1974年夏死於獄中。生前沒有能夠看到為自己平反昭雪的公正結論。粉碎“四人幫”后,何長謙的弟弟何長青為其兄寫了申訴材料,後來這份申訴材料轉呈給鄧小平同志辦公室。不久獲悉,組織上已為長謙同志做出了平反昭雪的決定,並在八寶山革命公墓禮堂為長謙舉行了悼念儀式。長謙夫人的冤案也得到平反,獲得了自由。

有人說,康生患有“迫害狂”,最喜歡整人。在國外,人們常把他稱為“中國的貝利亞”。康生的“迫害狂”在文革中表現得淋漓盡致。他要迫害的大體上是兩類人:

第一類,根據政治氣候的變化來整人。後來發展到根據江青的意願來整人,江青要整誰他就整誰。只要江青說某人是壞人,他就連夜找材料,第二天就能證明某人不是叛徒就是特務。

文革前的中央宣傳部副部長、國際問題專家姚臻,從1960年開始就在康生領導下的寫作班子里工作,勤勤懇懇,同康生朝夕相處,做了大量工作。文革一開始,有人貼了姚臻的幾張大字報,康生立即把姚臻拋了出來,並污衊姚臻是彭真“專門派來監視我的特務”。康生又讓他的秘書到中宣部的一個會議上宣布對姚臻的誣陷,把姚臻逼得當天晚上就含冤自殺了。

1966年5月18日,林彪在中央政治局擴大會議上發表了有關古今中外“政變經”的講話。康生緊密配合,於1966年7月捕風捉影地大講所謂彭真策劃了“二月兵變”,並說“這是千真萬確的事情”,致使許多人受到牽連,遭到迫害。

1968年,康生和江青一起指揮“劉少奇、王光美專案組”大搞刑訊逼供,製造偽證,誣陷劉少奇、王光美是“叛徒”、“特務”,僅僅王光美專案組就扣押了64人。1968年9月17日康生在寫給江青的信中給劉少奇戴上“大叛徒、大內奸、大工賊、大賣國賊、大漢奸”等大帽子,並由此推斷說:“我覺得他這樣早、這樣久地作潛伏的內奸活動,似乎很早就受到帝國主義的特務訓練。”由此可見康生是如何喪心病狂地誣陷、迫害劉少奇同志的。

第二類是那些知道康生底細的老幹部。

康生心胸狹窄,生性多疑。他總怕那些知道自己底細的人有朝一日會向毛澤東告他的狀,揭發他干過的壞事。於是,他一朝大權在握,便對那些和他共過事的,或在他領導下工作過的知情人狠下毒手。除前面已提到的孔原、鄒大鵬外,還有王世英、李士英、陳剛、趙健民、馮仲雲、師哲以及他從前的幾任秘書等人,都遭到他的嚴重迫害。還有那些同他本人、他的妻子曹軼歐以及曹軼歐的妹妹蘇枚結下過恩恩怨怨的人,也難逃脫受迫害的命運。

康生在文革期間迫害醫務人員的駭人聽聞的事件。這就是所謂的“蘇枚謀害案”。據資料記載,蘇枚是曹軼歐的妹妹,原任中央政法幹校政治部副主任,歷史上曾被捕過。出獄后經康生給她恢復了黨籍。文革初期,正當紅衛兵到處“揪叛徒”時,蘇枚突然服安眠藥自殺。康生、曹軼歐硬說這是“反革命謀殺”,責令公安部門和政法幹校追查謀殺的兇手。1968年1月,康、曹聽說政法幹校有人調查蘇枚的歷史問題,又指使謝富治等人,以“謀殺蘇枚的嫌疑”和“炮打無產階級司令部”的罪名將該校副校長石磊等7人拘捕起來,還有50多人被隔離審查和受到批鬥,其中逼死一人,逼瘋四人。

此案為何又牽連到北京醫院的醫務人員呢?據介紹,蘇枚在政法幹校突然昏迷后,學校領導打電話給北京醫院值班室,請他們派人來搶救。正在值班的內科大夫顧惜春急忙趕到政法幹校,對蘇枚進行搶救,后又把她接回北京醫院急救室,請醫院的專家,包括王新德教授在內,繼續進行搶救,經搶救無效身亡。據專家們分析,不排除服安眠藥自殺的可能性。

最後經解剖,發現死者的胃裡有大量的安眠藥片,確診為服安眠藥中毒。康生見到診斷報告后蠻不講理地“批示”說:“蘇枚是‘堅定的無產階級革命派’,她不可能自殺。她胃裡的安眠藥片肯定是解剖時放進去的”,並勒令查辦。這一下子,顧惜春大夫等十多名醫務人員竟被捕入獄,無辜坐牢達六年之久。王新德教授由於當時是臨時被邀請去參加會診的專家,會診完說了診斷和治療意見就離開了。

據圖門、祝東力所著《康生與“內人黨”冤案》記載:1980年11月20日下午2時。最高人民法院特別法庭開庭,公審林彪、江青反革命集團主犯——江青、張春橋、姚文元、王洪文、陳伯達、黃永勝、吳法憲、李作鵬、邱會作、江騰蛟。

特別法庭設在公安部機關禮堂,最高人民檢察院檢察長兼特別監察廳廳長黃火青、副廳長史進前宣讀了36頁、2萬多字的起訴書。

在起訴林彪反革命集團主犯中,已死去五年之久的康生排在林、江之後,居第三位。起訴書第28條寫到:康生等利用挖所謂“內人黨”,在內蒙古誣陷、迫害廣大幹部、群眾,破壞民族團結。一九六八年二月四日,康生說:“內人黨至今還有地下活動,開始可能揪的寬點,不要怕。”一九六九年二月四日,康生又說:“軍隊也有內人黨,這個問題很嚴重。”謝富治說:“內人黨明裡是共產黨、暗裡是內人黨,要把它搞掉。”在康生、謝富治的唆使下,內蒙古自治區因“內人黨”等冤案,有三十四萬六千多名幹部、群眾遭到誣陷、迫害,一萬六千二百二十二人迫害致死。

康生非等閑之輩,除了其革命資歷之外,還在書畫文藝方面,頗有一定的造詣。是中國著名的書法家、畫家和收藏家。與郭沫若齊名,被當時人稱之為“郭老”,“康老”。

康生精於鑒賞,書畫尤見擅長,他常用“魯赤水”名作畫,意與“齊白石”並駕齊驅,又顯示其“紅”的一面。

1961年,中央重提雙百方針,《人民日報》創辦學術版,報頭“學術”二字即由康生題寫;中華書局上海編輯所重印《寶晉齋法帖》,也請康生題寫書名,頗見其書法功力。康生對《聊齋志異》版本頗有研究,曾用筆名寫過考證文章,發表於《文學遺產增刊》,中華書局上海編輯所據此出版《聊齋志異》新版本。

康生書法作品(行書四條屏)

康生拿到的這部,為衍慶堂39卷本共20冊,估計為解放初期的敵偽收繳品。康生差人仔細將這本書每頁托裱、內加襯紙,重新裝訂,有缺頁處,一律染紙配補,由他親自校訂。他還仿寫宋體木刻字,為該書補寫70餘處,約3600餘字,可見其頗有造詣;但是康生在收藏書畫方面的愛好,幾近於一種瘋狂式的掠奪。

在“文化大革命”以前,康生常以借條的方式佔有一些文物。1956年,故宮博物館太和殿展出一方唐代陶龜硯,被康生看中,說是“借”去看看,后又久借不還,還被康生編入“康硯第五十三號”。故宮博物館不好入賬,只好為康生辦了調撥手續,歸康生所有了。

“文化大革命”中,康生將京城有名的文物收藏家鄧拓、阿英、龍雲、章乃器、傅惜華、傅忠謨、趙元方、齊白石等人名單開出,交給心腹,煽動紅衛兵前去“抄家”,將這些名家的收藏全部集中到文物管理處,自己隨後趁火打劫,巧取豪奪。

康生多次跑到北京市文管處詢問:“傅惜華的書集中起來沒有?”並且一再囑咐:“他的書一定不要丟失和分散。”1969年10月18日上午,康生得知傅惜華的書已經“抄”出並已經集中到國子監藏書庫,趕緊驅車前往。到了又臟又冷的書庫,他一屁股坐在一個破木箱上動手挑書,就這樣,71歲的老頭子,嘴唇發紫了,鼻涕也流出來了,一個人竟挑了3個多小時。

康生中國畫作品(郭沫若題籤)

康生侵佔這些圖書文物,有時還象徵性地付點錢:有一次,他在文物庫房裡發現宋拓漢石經,這據傳是蔡文姬之父蔡邕書寫,國內僅存3件,是異常珍貴的文物,他從口袋裡掏出10元錢,說:“這件東西我買了。”隨後,他又看到了《臘梅三詠》,系黃庭堅真跡,極其名貴,又說:“這件東西給5元吧!”過了一會,他又看到宋畫院仿趙乾的《起蛟圖》,愛不釋手,但口袋裡僅剩下一角錢,就厚著臉皮取走了。

康生死後的1980年夏天,北京故宮後院舉辦了一次私人收藏品的內部展覽會,展出了康生的收藏,人們被康生的收藏嚇呆了。當時,一位參觀展覽的日本友人說:“誰說你們中國沒有富翁?康生不就是一個嗎?”