馬歇爾·雷斯

馬歇爾·雷斯

馬歇爾·雷斯(Martial Raysse),法國當代畫家,1936年2月12日生於高爾夫-如昂-瓦羅里斯,是一位接近波普藝術的新現實主義者。1954年就讀於尼斯文學院,1955年發表了第一批詩歌。此後,他一直沒有放棄詩歌創作,但他最大的願望是要成為一名造型藝術家

馬歇爾·雷斯的家裡人都是制陶藝術家。初來人世就已經具有很多的故事。1815年3月1日,拿破崙抵達這裡,採取他的"飛鷹"行動,開始了他最後的統治時期,即"百日執政"。而1936年,對於法國來說是"人民陣線"的一年,法國發生了很多罷工,進行了大規模的社會改革。幾年後,在第二次世界大戰中,他的父母參加了抵抗運動。和平來到之後,瓦羅里斯這個小村莊,幾個世紀以來就經營制陶的藝術,這時經歷了一次新的偉大的飛躍,因為畢加索來到這裡居住,他這個形式多變的、諷刺的、破壞傳統的創作者,把他旺盛的精力投入到這個新的階段,最終他又是古典的人,因為他總是回到地中海尋找創造源泉。在藍色岸一帶,先是卡涅接待了雷諾阿,嗄奈接待過波那爾,而蘇迪內、摩迪革里亞尼、讓·阿波、馬蒂斯都到了尼斯,還有菲爾南德·雷日、尼古拉·德·斯塔爾、夏加爾和杜比菲,藍色海岸就象是一塊得天獨厚的地方,面對滿目的大海,各種形式的現代藝術競相開放。

眾多的事件和榜樣足以激勵一個年輕的藝術家也走上這條王家大道。因此,新一代的創作者在五十年代聚集到這裡,有尼斯美術學院導致的偶然性,也有為了友誼和群體生活而來的原因。每一個初學者出於探索和幻想、出於交流新發現的需要,迫切地想要得到承認,這些初學者被推動著一直向前:沒有經過深思熟慮,由於伊夫·克萊恩的一次頭腦發熱,凱撒、阿爾芒、本、雷斯、維爾拉和貝納爾·維內組成了"尼斯學派",如今這個名字成為當代藝術史中一個標誌。他們今年四、五月份在香港舉辦了一次綜合性的集體展覽:這不是一個純粹意義上的流派,而是一種精神狀態,是一次朋友的聚會,這些藝術家在某個時期在一個祥和的地方孕育了他們的志向。

馬蒂斯確實是這支隊伍的領頭人物。在生命中的最後一段時間,直到去世,他的作品再度顯示出年輕的活力,他運用簡潔的形式,畫出大塊的純凈顏色,它們成為二十世紀中期里程碑式的作品。"地中海現代藝術聯盟"是他在1954年同皮埃爾·波納爾一同創建的,他們獲得准許將一個海軍的武器庫變成展覽館,叫做"朋尼切畫廊",這裡成為年輕藝術家聚會的地方。

1961年,幾個尼斯的藝術家,其中包括馬歇爾·雷斯,建立了一個真正的小組,即"新現實主義",並發表了宣言。這個運動吸引了另外的一些人來到尼斯,他們在1970年發起了"畫布/畫面"小組,克洛德·維爾拉、讓·皮埃爾·班斯曼和弗朗索瓦·雷昂都有曾經是其中的一員,他們的作品最近都已經在中國展出。

在上世紀中葉,從地中海沿岸出發的眾多的航線中,馬歇爾·雷斯的那一條是最為出奇的。他先是想成為詩人,並在1955年發表了他的第一批詩歌,此後,他一直沒有徹底放棄詩歌。但是,即便是母語再神秘也無法表達他深沉的情懷,於是他走向了全球性的語言--造型藝術。

這個時期他最早的"詩歌-物體"已經劃出了他的道路:

"藍色的檸檬/你向前走/這時古老的天空向你展開。"

但是在這個時期,他製作了一些物體的組合,同時堅定地投入到日常生活,消費時代的大太陽下正在冉冉升起,他送給日常生活嘲諷的宣言性的句子:"普里蘇尼克大超市是現代藝術的博物館。"

雷斯是一個挑釁者嗎?不完全是。他不像其他人一樣,在事件之後評說、炫耀。他先是與自己鬥爭。如果他冒險選擇了在辭彙外進行表述,那是為了表現真實。二十一歲的時候,他有一個美好的夢想,給自己制定一條創作的原則,他定義為"視覺衛生",他在這個時期的多個"展示"中,他用這個片語來命名他的作品,但是這個觀點主要是給他的創作指出了方向,並且驚人地準確:嚴格苛求自己,徹底地學習,把自己全部都貢獻出來。如果他這時標榜自己是"新現實主義",我們已經能夠猜到這只是一個階段。

在同一時期,應該注意到他很快就表現出來的向世界開放自己的意向。他既拒絕抒情的抽象主義的形式,同時拒絕巴黎占統治地位的吸引力,他想要和他的朋友們一起建立一個聯絡網,把尼斯的藝術家和洛杉磯的和東京的聯繫起來。1959年,這個聯絡網沒有獲得成功。但是,他本人卻非常成功:雷斯很快就在杜賽爾多夫、米蘭、紐約舉辦了展覽。他的拼裝組合很快取得了成功。這裡面當然有時尚的因素,但還不僅僅如此。馬歇爾·雷斯完成的作品意義鮮明,表現的情緒微妙而憂傷,是真正的典型作品,抓住了六十年代的精神,就是在今天也讓人震撼。暗含著的失意減弱了物體鮮紅奪目的色彩。我們隱約看到無憂無慮的心情,但是這種心情好象就要滑向一出悲劇,一種殘酷的輕率心態也傳播到年輕的同時代電影中,那就是"新浪潮"。

馬歇爾·雷斯

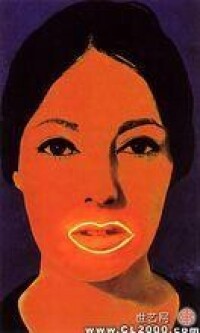

雷斯在美國的波普藝術中取得了輝煌的成就,同倡導這個流派的美國人具有同樣的分量。多年之後,我們還是看到了區別:安迪·沃霍被印刷出來的著名肖像是這個時代的象徵,一直被人們引用,到處都能看到,而雷斯的象徵卻更少更珍貴。他的霓虹作品超越了媚俗或概念,它們具有一種神秘,嚮往真正繪畫的仙境,通過這樣那樣的途徑,尤其是巧妙地用更多的顏色再創造克拉那奇、丹托雷或者安格爾。但是最能表現懷舊感情的是兩幅前瞻性的作品,即1964年的"這就叫做晨曦",以及第二年的"這仍然是晨曦":兩幅三米長兩面米寬的大畫,畫面中畫滿了整齊的植物,樹葉或是草場,畫的上部分被切割出一塊空白,留出一角天空,掩藏在縫隙中的霓虹--太陽透出一點光。電子之夜過後,這最後的閃光宣告了向真正繪畫的復歸。

在成功之外,還有考驗。雷斯在形式上超乎尋常的熟練使他在別人之前就快速地解構真實,最後他顯得失去了控制。"讚美瘋狂"之後,他仍然為洛朗·普迪組織了"失去的天堂"的舞台設計,這台舞劇於1967年在倫敦中心戲院演出,雖然生動活潑,但是卻透著混亂。我們可以記住兩個代表性的作品:"身份,你現在是馬歇爾·雷斯",通過一個攝像機,觀眾可以在一個鑲嵌在面孔中的屏幕上看到自己;另一個更有意義:"視覺衛生,雙重肖像",一張很大的面孔,從一個貼著瓷磚的浴室牆板中剪出,上面掛著一塊抹布,印刷著一個女人的頭像,她看上去很脆弱,目光游移,丟失又找回了的身份,呼喊,不停地尋找另外一種表達方式。

這時爆發了1968年5月的學潮。雷斯回到法國,參加了裝飾藝術大眾工作室,由於這個工作室的招貼宣言,它是這個運動的推動者之一。猛一看,以為雷斯的尋找批判的追求到達了終點,實際上他卻被剝奪一空。這一年底,他展出了"三天,三個馬歇爾·雷斯",類似一種分解為三部分的非肖像:一個臉的輪廓,由紙箱剪出,堆在地上,另一個面孔僵硬而空洞,最後是一個綠色霓虹照射的方塊。這時到了精疲力竭、精神危機和一個階段的終結。

雷斯這時處在他的生活和創作的轉折點上。

他回到法國,居住在離巴黎不遠的農村,在於斯-上馬恩河,他與外界保持了距離,這一點將深刻影響他的作品。這個選擇既不是藝術的,也不簡單地是政治的,而是屬於一場將持續十多年的深刻運動:可以稱之為"反樸歸真"的時期,甚至有些薩滿教的形式,他們同自然界、並且同繪畫的行動聯繫起來。

雷斯成了一名"隱修士",就像很多的中國詩人和畫家所做的那樣,並且詩歌一直伴隨著他,尤其是當他顯得沉默的時候。這是由幾幅素描和水彩畫開始的,這些畫表現的是花園的片斷,它們的標題幾乎有著宗教的意味:"sic transit gloria mundi"。雷斯在思想上就好象真的抵達了隱修士的"沙漠",讓自己被各種的形象包圍--微觀世界、動物生活、季節更替,但是也有夢想和幻覺,他好象是步聖--安東尼的後塵,安東尼是四世紀在埃及最早的基督教僧侶最知名的一個人。在北京展出的大幅繪畫是這種經驗以後的作品,名字叫做"安東尼之夜"、"安東尼瘋狂"。

雷斯的技術也在發展。他越來越多地使用粗重粉筆,尤其是膠畫顏料,這是來自中東的傳統繪畫,把天然的顏料在水中磨碎,加入一種膠水。另外,畫家沒有全部填滿長方形的畫面,就好象是留出一塊兜布、一灘顏料、視覺空間、或者在夢幻的海上開出的舷窗。我們可以看到神話的場面,它們仍然保留著草圖的樣子,因為在美麗的世界面前,繪畫要不斷更改。這個人對自己很嚴格,他不斷從頭學起,經常進行關鍵的練習,並且他在巴黎裝飾藝術學院的教書生活也給他提供了養分。他說:"一個作品不是一件看著漂亮的東西,這沒有任何意義,它的價值在於它是一所思想的學校。重要的是它描繪出的思想畫面"。我們一下子就回到了文藝復興時期的純潔狀態:繪畫是思想的工作。

當馬歇爾·雷斯退出時尚,回到世界的中心,充當過時代的前衛以後,又同他的時代脫離。依靠自然和繪畫,退出藝術的現實。自然地,他按照自己的方式重新發現了傳統,因為任何的繪畫作品都是"一所自由的學校"。這些濃墨重彩又緊湊的繪畫來自何處?我們會想到中世紀的小畫像,奧迪龍·勒頓(1840-1916)的夢幻,想到布拉克畫面中那些即將爆炸的真實的碎片。但是我們還可以上溯到西方傳統開始的時期,主要是文藝復興時期,在繪畫方面的大融合。雷斯讀"政治家的思考",弗朗賽斯克·高洛納(1434-1527)的著作,他是教會作家,人道主義者和作家,這看起來有點奇怪。不過,這些畫面的堆積,以及從神化和夢想中提取的畫面,有助於幫助我們理解馬歇爾·雷斯,當時他自己也經歷著繪畫的新生,重新組織古典遺產,拋開最初的成功和最初的堅定信念,但是總是根據"視覺衛生"這個原則。

他堅定地追根溯源,而找到了創作的道路;受到工作的推動,他甚至關心到繪畫史,那些大幅作品、人物畫、神化和傳說的歷史。他離開了自己初期受到的現代誘惑,雖然那也很出色,他離開了時代的氣息和它的幻影,重新找到了歷史的力量,看起來似乎不可捉摸,但是卻在他的這個時期的大幅作品中顯現出來,一直到今天。他在二十一歲時在詩歌-物體中看見的"古老的天空",現在明確地在他一幅幅的作品中"展現"出來。雷斯離開了日常生活的代表性物品,他知道"變化改變不了什麼"。他個人的心理危機也是他的時代的危機。

他一直孜孜不倦地想要抓住一個隱藏的意義,喚醒傳奇的感覺,他總是有這種感覺。除了間接地表現櫥窗、商店和路娜公園,他想要全力抓住神話的力量,這種力量與日常生活平行發生,比如他的大型雕塑"一、二、三,抓金雞"中的人物,托著一個傳說中的雞。我們的夢想和信仰比那些簡化或模仿藝術更有價值。二十歲時,雷斯想要當一個新現實主義者,他現在又要為真實而作,但這是失而復得的並被繪畫激奮的真實。

馬歇爾·雷斯

同一時期,我們在雷斯的作品中也看到一個真正雕塑家的工作,開始時是一些色彩繽紛的蘑菇的組合,然後經過不同階段,達到大型的組合。在尼姆的廣場上,這些大型作品展現了它們所有的魅力,尤其是"星光源泉"(1989),它可以被看作是直接出自於"政治的沉思",另外一個在巴黎,在社會和經濟參謀總部前面,"大地和哥侖布"(1992)守衛著參謀總部。

這些雕塑動作舒展自由,張開的胳膊適應了大幅的繪畫,他繪畫的尺度不斷擴大,"巴曲的童年"(1991),長四點五米,"佩里格的狂歡節"(1992)長八米寬三米,"你說句話"長十二米寬四米,最後這幅作品是為巴黎的新國家圖書館而做。記憶、幻想、怪異和沉思,根據主題的需要,不停地被重新組合,以表現出一個熟悉的神話故事、人間戲劇的一個片斷或者與有關的視覺。在他的這些大幅的成熟期的作品中,唯一的一個主要印象是,畫家-評價終於融進了他的被馴服的視野。