姜派

姜派

姜徠派是京劇武小生代表流派,由著名京劇表演藝術家姜妙香所創,姜妙香兼收並蓄,博採眾長,刻苦鑽研,努力創新,嘔心瀝血的創造了許多優美動聽的小生唱腔及多種新穎別緻的唱法,特色鮮明,耐人尋味,形成了膾炙人口的"姜派"。

姜派是京劇武小生代表流派,由著名京劇表演藝術家姜妙香所創,姜妙香兼收並蓄,博採眾長,刻苦鑽研,努力創新,嘔心瀝血的創造了許多優美動聽的小生唱腔及多種新穎別緻的唱法,特色鮮明,耐人尋味,形成了膾炙人口的"姜派"。

姜妙香

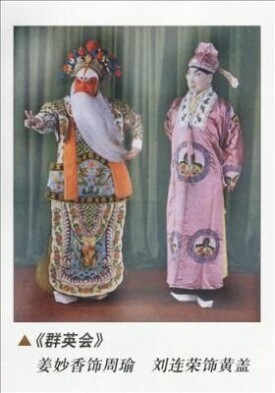

就在他跨入青衣表演的極盛時期,因勞累過度而吐血輟演,一病兩年。病情稍好后,嗓音恢復較慢,於是他二十一歲拜了馮蕙林、陸杏林為師改學小生。向茹萊卿學習武功身段,二十二歲時搭入雙慶班,他白天演出,晚上學戲,在漫長的歲月里以驚人的毅力戰勝了重重困難,終於成為京劇著名小生演員。1915年正月初八,他與高慶奎在北京吉祥劇院合演《黃鶴樓》,他在劇中飾周瑜,高亢嘹亮的嗓音已完全恢復,此次演出一鳴驚人。后又與梅蘭芳合作演出《玉堂春》,二人珠聯璧合,傾倒觀眾,傳為佳話,自此也開始了他們二人長達四十六年之久的藝術合作之路。姜妙香兼收並蓄,博採眾長,刻苦鑽研,努力創新,嘔心瀝血的創造了許多優美動聽的小生唱腔及多種新穎別緻的唱法,特色鮮明,耐人尋味,形成了膾炙人口的"姜派"。他對小生傳統唱腔精雕細刻的進行加工改進,堅持"聲隨詞變"、"按情行腔"的法則,確實做到了"板者活之、直者婉之、俗者雅之、枯者腴之",使唱腔更加貼切表達人物的情感,更加悅耳動聽。梅派的全部新戲如《黛玉葬花》、《千金一笑》、《牢獄鴛鴦》、《洛神》、《西施》等劇目中的小生唱腔,都是由姜妙香和琴師王少卿共同研製的。此外馬派戲、程派戲等劇中的小生唱段他都有新腔之作。七十歲還為《穆桂英掛帥》設計了小生唱腔。姜妙香在發展小生聲腔藝術方面,承前啟後,功績卓著,受人喜愛,流傳不衰。

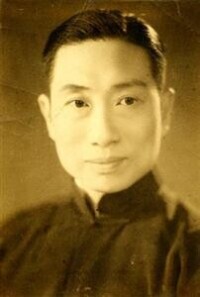

劉雪濤

幼隨父劉俊亭學京劇,后拜徐碧雲為師,攻小生,並得徐斌壽、吳彩雲、俞步蘭等傳授,又得姜妙香、金仲仁指導。1952年正式拜姜妙香為師,深得其傳。新中國成立后在北京京劇團與張君秋長期合作,合作劇目有《望江亭》、《詩文會》、《孔雀東南飛》、《狀元媒》、《彩樓記》、《秋瑾》、《珍妃》、《憐香伴》、《姜秋蓮》、《西廂記》等,后與趙燕俠合演《白蛇傳》、《紅娘》、《碧波仙子》、《紅梅閣》、《花田八錯》等。

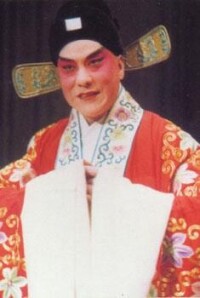

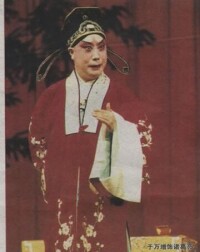

於萬增

1960年考入中國戲曲學校主攻文武小生,1968年畢業。曾師承姜妙香、茹富蘭,陳盛泰、江世玉、茹紹荃、黃定等名家。並拜台灣著名小生劉玉麟為師。

畢業后在戰友京劇團工作,主演了《黃鶴樓》與新編歷史劇《白衣渡江》得到內外行一致好評。獲文化部、總政文化部、北京軍區文化部,“優秀劇目創作演出獎”。

1985年由中國京劇院借調與杜近芳合作,參加“中國京劇藝術家演出團”首次赴香港演出,獲港、澳、台、美各界人士好評。

1988年正式調入中國京劇院工作。1990年第二次赴香港參加“紀念徽班晉京二百周年”演出活動。

1991年參加“中國京劇演員邀請賽”獲最佳演員獎。

代表劇目《白衣渡江》,曾主演過《黃鶴樓》、《群英會》、《奇雙會》、《玉門關》、《呂布與貂嬋》、《周仁獻嫂》、么白門樓》、《羅成叫關>)、《飛虎山徠》、《轅門射戟>>、《引臨江會>>、《白蛇傳》、《柳蔭記》、《打侄上墳》、《桃花扇》,新編戲《玉樹後庭花》和現代戲《宋慶齡》。

1991年9月一12月在台灣進行了三個月的演出、交流、講學、錄相等活動。台灣文化協會授予《海峽兩岸演藝交流的先鋒》。1993年4月被台灣“辜公亮文教基金會”邀請第二次赴台灣演出,並於5月份參加中國京劇院首次赴台演出團。受到台灣觀眾的熱烈歡迎。被台灣戲迷和觀眾稱為“在台灣最有觀眾人緣的小生演員”。