生態女性主義

女權運動第三次浪潮中的流派

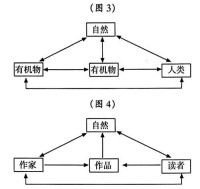

生態女性主義(ecofeminism;ecological feminism)是婦女解放運動和生態運動相結合的產物,既是女權主義研究的重要流派之一,也是生態哲學的重要流派之一。它從性別的角度切入生態問題,指出男權統治與人對自然的統治都是根植於以家長制為邏輯的認識之上的,進而進行深入的批判。

生態女性主義在西方國家,尤其是在法國、德國、荷蘭和美國的女權運動和環境運動、環境哲學和生態倫理學中,越來越受重視,並有相當大的影響。

大地之母

生態女性主義堅持當前全球危機是可以預言的,是男權文化的產物這樣一種觀點。

部分生態女性主義者認為,女性之所以要積極投身環境運動,不僅因為環境污染對婦女損害更大,而且因為女性的本性和生態運動有著特殊的關係。她們認為從較“女性”的視角去看待環境,將有助於解決生態危機。

生態女性主義是一種政治與社會運動,女權運動第三次浪潮中的一個重要流派。它相信對女人的壓迫與自然的退化之間存在著某種關係。生態女性主義理論者考慮性別歧視、對自然的控制、種族歧視、物種至上主義(speciesism)、與其它各種社會不平等,之間的交互關聯性。它可以說是自然的女權主義,既繼承了過去的理論,又開拓了新的研究領域。除了致力於社會改革之外,它還把這種政治運動擴大到知識領域,從各種角度研究女性本性和男性本性的差別,探討女性角色、女性價值,並進而對造成歧視婦女、壓迫婦女的父權制進行了全面、深入的分析和批判。

生態女性主義就是將生態學與女性主義結合在一起。這一思想流派在20世紀70年代出現,在1990年代得到重要發展。關於生態女性主義有這樣兩種提法:女性主義的生態學(the ecology of feminism)和生態學的女性主義(the feminism of ecology)。生態女性主義試圖尋求一種不與自然分離的文化,並且認為一個生態學家必定會成為女性主義者。

生態女性主義反對人類中心論(anthropocentrism)和男性中心論(androcentrism),主張改變人統治自然的思想,並認為這一思想來自人統治人的思想。它批評男權/父權的文化價值觀,讚美女性本質,但並不完全是本質主義的,它反對那些能夠導致剝削、統治、攻擊性的價值觀。生態女性主義批判男性中心的知識框架,目標是建立一個遵循生態主義與女性主義的原則的烏托邦。

奧波妮

奧波妮:《女性主義·毀滅》

奧波尼倡導建立一種多元的、複雜的生態文化,以代替“全盤西化”及以追求利益最大化為主導的單一基因文化;她重新解釋了人與其它生物、人與自然的關係,把人看成是一種生態存在,重視並致力於保護生態系統,強調與自然的和諧以達到可持續發展;她認為女性與自然的認同是生態女性主義的首要內容。奧波尼將生態運動、女性運動結合起來,致力於建立新的道德價值、社會結構,反對各種形式的歧視,希望通過提倡愛、關懷和公正的倫理價值,尤其是對於社會公正的提倡,最終可以以相互依賴模式取代以往的等級制關係模式。

麥茜特

1. 將“自然歧視”與“性別歧視”聯繫起來,並置於社會政治、經濟權力的歷史背景下加以考察

麥茜特:《自然的死亡》

2. 開創對二元論的批判

傳統觀念認為身體總是不如心靈、精神那麼高貴,所以人要比自然更高貴,女性總是要比男性低一等。按照這種統治邏輯,人對自然的支配也就是合理的。麥茜特從這樣一個角度來分析,認為對於自然界的支配和壓迫和對於女性的支配和壓迫在思維框架上是同源的,由此開創了對二元論的批判。

弗朗索瓦·德·歐本納

既強調女性主義和生態批評在理論上的相互借鑒,也強調女性解放與生態保護之間在實踐上的魚水關係,這一概念由法國女性主義者弗朗索瓦·德·歐本納(Francoise d’Eaubonne)率先提出,後於20世紀80年代形成一種時代思潮,並迎來了20世紀90年代的蓬勃發展。生態女性主義強調女性與自然之間天然的親密聯繫,認為女性的受壓迫和自然的掠奪背後是幾千年來占統治地位的男性中心主義和人類中心主義。通過對這種男權思想的批判,生態女性主義者志在打破這種根深蒂固的等級制二元關係模式,建立一個多元複雜的、人與自然和諧相處的美好世界。

生態女性主義是由女性主義與生態學思想結合產生的。它相信導致壓迫與支配女人的的社會心態,是直接關聯到導致濫用地球環境的社會心態。

地球母親

由於這種認識把女性解放和自然的解放緊縛在一起,生態女性主義者遂視尊重自然的前現代(pre-modern)世界觀中的古老智慧為寶貴的理論資源。前現代的世界觀把自然看為整全的(holistic)有機體(organism),承認自然的內在價值(immanence value),相信人與其它物種、大地的價值是平等的,而且組成一個不可分割的有機整體。略述不同的生態女性主義者不同使用這些古老智慧融入她們對男性中心世界觀的批判及對解放自然/女性的策略中。

第一,女性更接近於自然;而男性倫理的基調是對自然的仇視。自然與文化的兩分,生理(動物)世界與社會(人類)世界的分離,男女兩性的區分,以及跨文化的觀點,將女性與自然、繁殖、物質、它者性歸為一類;將男性與文化、生產、形式、自我性歸為一類;這是西方父權制意識形態的一部分,為貶低和強姦自然和女性尋找合理性。

生態女性主義主張自然世界與女性主義精神的結合。它認為應當建立不與自然分離的文化。儘管生態運動不一定全是女性主義的,但是任何深刻的生態運動,其性別化程度是令人震驚的。它之所以令人震驚是因為深刻的生態學意識是一種女性意識,或者可以說,生態意識是一種傳統的女性意識。生態女性主義者關注著地球上生態的嚴重破壞,森林消失,空氣污染,水源污染,對此感到痛心疾首。她們說:“我們在和自己作對。我們不再感到自己是這個地球的一部分。我們把其它造物視為仇敵,很久以前我們就已放棄了自我。”生態女性主義提出:“對地球的一切形式的強姦,已成為一種隱喻,就像以種種借口強姦女性一樣。”

生態女性主義者格里芬(Susan Griffin)指出:“我們不再感到我們是這個地球的一部分。我們把其他造物視為仇敵。森林消失,空氣污染,水污染……很久以前,我們就已經放棄了自我。我們的生活方式正在毀掉我們的環境,我們的肉體,甚至我們的遺傳基因。”

女與自然

第三,一個健康的平衡的生態體系,其中包括人與非人在內,都應保持多樣化狀態。消費市場把人們的文化興趣搞得千人一面,既浪費資源,又無趣。生態女性主義主張,應當發起一個反集中化的全球運動,既照顧到人們的共同利益,又要反對某些消費形式的統治和強制性,這種強制性實際上是一種暴力形式。而生態女性主義就是這個運動的潛在力量之所在。

第四,物種的倖存使人們看到,重新理解人與自然(自身肉體與非人自然)關係的必要性。這是對自然與文化二元對立理論的挑戰。生態女性主義批判二元對立的理論,反對將人與自然分離,將思想與感覺分離。概括地說,生態女性主義所主張的是按照女性主義原則和生態學原則重建人類社會。它強調所有生命的相互依存,將社會壓迫與生態統治的模式兩相對照。它是對全球環境危機的女性主義回應,主張積極改善女性與環境的狀況,並且認為這兩項任務是息息相關的。

生態女性主義者對發展的概念提出質疑,她們認為,發展這個概念是基於西方男權制和資本主義關於經濟進步的概念而形成的,以為變革必須走線性發展的道路。從文化角度上講,這個概念具有局限性,但卻被奉為神明,在全世界通用。它不僅帶有霸權主義特徵,而且與女性運動所強調的基本價值觀背道而馳。女性運動的價值是去聽取無權者的呼聲,尊重差異性;而發展概念不重視個體,不重視社區層面,只是從經濟角度評估人類與社會的進步,卻不考慮諸如文化、社會、政治、精神等人類的貢獻。她們提出的一個主要觀點是:如果兩性差別能被考慮在內,發展計劃的實施一定會取得巨大進步。經濟發展應當順應女性日常生活的情理,不應當一味追求競爭和侵略的精神;男性和統治制度應當改變自己,應當富有責任感、教養、開放思想並且最終放棄等級思想。

生態女性主義中最極端的觀點是從根本上反對發展的,它將發展作為西方男權制的舉措加以抨擊。生態女性主義認為,發展一直是個后殖民主義的舉措,是全世界對西方殖民主義進步模式的被動接受。發展理論有一個假設,即西方的模式是在全世界普遍適用的,其主要特徵是工業化和資本的增殖。然而正如盧森堡所指出的那樣,西歐的早期工業發展導致了殖民力量的永久統治和地方自然經濟的毀滅。她認為,資本的增殖離不開殖民主義,資本的增殖所帶來的是貧困和剝奪。商品化的經濟發展還會在新獨立的國家製造出國內的“殖民地”。發展於是成為殖民化的繼續,它是建立在對女性的剝削或排斥之上的,是建立在對它種文化的剝削之上的。發展會造成女性、自然和處於不利地位的文化的毀滅。正因為如此,第三世界、女性、農民和部落民不斷力圖從“發展”下爭解放,就像從殖民主義統治之下爭取解放一樣。

生態女性主義指出,發展本身已成為問題;女性的“欠發展”不在於對發展的參與不夠,而在於她們付出了代價卻沒有得到利益。經濟增長是新殖民主義,是從最貧困的人們的手中剝奪資源,是國家的精英取代殖民者以國家利益和提高GNP為名在強大技術力量的武裝下所進行的剝削。在這一過程中,無論男性還是女性全都貧困化了,女性尤甚。據聯合國的調查,在世界範圍內將男性和女性加以比較,在接近經濟資源、收入和就業等方面,女性的相對地位都有所下降,而工作負擔卻在增加。女性的相對和絕對健康狀況、營養和受教育程度都下降了。她們提請人們關注一個普遍的事實:女性是環境問題的最大受害者。工業化、都市化和貨幣經濟帶來了森林、水源和空氣的污染,它給女性帶來的是直接的傷害。舉例言之,女性的家務勞動負擔可能會由於環境的惡化而加重。在印度的一些地方,女性用90%的勞動時間做飯,其中80%的勞動用於打水和拾柴。由於水源和森林資源的過度開發利用,女性打水和拾柴的地方離家越來越遠,致使她們的勞動時間和勞動強度大大增加。

女性與生態

生態女性主義者指出,存在著兩種不同的生產和兩種不同的增長,即良性發展與惡性發展(maldevelopment);後者常常被稱作“經濟增長”,它是由GNP來衡量的。著名生態學家波利特(Porritt)曾這樣談到GNP:即使是傳統的經濟學家也承認,用GNP來衡量進步是無用的。GNP度量所有貨幣經濟中的產品和服務,而其中許多產品和服務並未給人帶來利益,而是對做錯了多少事的度量;在防止犯罪、防止污染以及在官僚機構上增花的錢,也全都計入了GNP的增長之中。因此,GNP的增加不一定意味著財富和福利的增加。有時,GNP的提高標誌著真正財富(自然財富和為生活必需品而進行的生產)在急劇下降。

生態女性主義者認為,在惡性發展的過程中,女性的價值降低了,原因在於:第一,她們的工作是與自然進程同步的;第二,一般來說,為滿足維生需要所做的工作貶值了。女性主義的原則將會改變惡性發展的男權制基礎,它所主張的是與生產聯繫在一起的發展,而不是與破壞聯繫在一起的發展。發展應當是以人為中心的過程,因為人既是發展的目標,又是發展的工具。

生態女性主結構

認為女性本質上與自然是密切連繫的,傳統女性美德能夠培養更少侵略性、更能持續發展的生活方式。自然/文化生態女性主義認為女性本質上與自然是密切連繫的,傳統女性美德能夠培養更少侵略性、更能持續發展的生活方式。格里芬(Susan Griffin)反對柏拉圖式的二元論使男性以主人的心態馴養女性,就如馴養家畜(及自然)一樣,她指出女性須回到整全的物質/精神合一)的岩穴,自然/女性的內在價值不能以文化的實用邏輯取代。另一位更激進的自然/文化生態女性主義戴利(Mary Daly)更主張拋棄邪惡的男性文化,她認為男性在婦科學中把女性的身體分割成為可分析的部分,就如把自然分析成為不同的生產資源,以對二者加以控制,甚至以各種污染把自然/女人毀滅。

精神的生態女性主義者不但承認女性本質上與自然的連繫,指出二元等級觀點為男性主宰自然/女性提供了基礎,甚至提倡古代女神崇拜。如斯塔霍克(Starhawk))更進一步通過女性身體的獨特經驗,讓基於大地的信仰為女性運動提供觀念及力量,如內在性(immanence)、互相關聯(interconnection)及同情的生活方式(compassionate life style)。

主張削弱由社會建構的女性—自然關係,以免女性—自然的屈從地位互相強化。社會—建構主義的生態女性主義者主張削弱由社會建構的女性—自然關係,以免女性—自然的屈從地位互相強化。丁內斯坦(Dorothy Dinnerstein)提出破除“大機器社會”神話,因這種世界觀為男性操控自然/女性、忽視人與其它物種、大地的價值提供了理由,她又反對二元對立的思想、以結束對被貶低的女性/自然的壓迫。

社會主義生態女性主義者如米斯(Maria Mies)和希瓦(Vandana Shiva)指出由西方現代世界觀引申出的男權—資本主義使白人男性跟自然疏離,唯有把自然/女性作為殖民的對象,作為對接近自然的補償,她們主張應把自然有她自己的主體性,而人應該把當代科技與知識與古代智慧、傳統甚至巫術結合起來,以求重返人的自然性。

20世紀60年代以後人類生態文化發展具有劃時代意義的三篇文獻的作者均是女權主義者:她們是美國生物學家雷切爾·卡森的《寂靜的春天》(1962年),英國經濟學家巴巴拉·沃德的《我們只有一個地球》(1972年),挪威前首相布倫特蘭夫人的《我們共同的未來》(1992年)。這些文獻提出的思想改變了人類固有的思維方式,也改變了人類保護生態環境的歷史。與此呼應,20世紀70年代以來,西方婦女運動與生態運動相結合形成了生態婦女主義運動,這一運動包括了婦女權益、環境保護、科技觀、實驗動物待遇、反對核技術、反對戰爭等諸多方面,從反對性別社會歧視延伸到反對人類對生態自然的歧視,把爭取男女平等的社會權利與生態環境保護聯繫起來,豐富生態文化的內涵。

近代與早期產生於西方的生態女性主義有所不同的“第三世界生態女性主義”開始興起。這種學說倡導多元的生態文化,重新解釋人與人、人與其它生物、人與自然的關係,把人看成是一種生態存在;重視並致力於保護生態系統,強調萬物之間的和諧以達到可持續發展;積極提倡愛、關懷和公正的倫理價值,以相互依賴模式取代以往的等級關係模式,反對各種形式的歧視。

除了重要的歷史性和理論性的分析之外,生態女性主義的一個鮮明特色是對於現實問題的關注,這種關注有時會超越通常意義上的生態環境和性別的局限。例如,第三世界生態女性主義學者對於轉基因技術等對於印度生態農業的影響的分析等,就是典型的事例。

生態女性主義一直是新聞界關注的大眾政治運動。它包括了婦女權益、環境保護、科技發展、動物待遇、反對核技術、反對戰爭等諸多方面。許多關心生態問題的女性主義者、關心婦女問題的生態主義者,以及關心環境問題和婦女解放的科學家、哲學家等,都在不同的意義上使用了這一術語。

在20世紀90年代性別平等主流化成為國際社會發展潮流的影響下,女性在可持續發展中的作用逐漸被認識,女性發展與生態環境的關係也日漸清晰。在聯合國召開的一系列國際會議中,“婦女與環境”議題獲得國際社會高度關注與共識。中國先後制定的三個《中國婦女發展綱要》,也從改善自然環境和優化社會環境著手,提出提高婦女參與環境保護和決策程度,將優化婦女發展的社會 環境和保護生態環境提到同等重要的地位,為構建具有性別評價標準的生態文化體系確立了目標和要求。建設具有性別視角的生態文化戰略,已成為中國堅持科學發展、和諧發展、綠色發展的重要舉措。

生態女性主義者認為,在現代社會,一些人追求單純的發展,追求科學和技術的無限制發展,使人類脫離了自然,更多地依靠技術。生態女性主義者們並不是不要發展,而是追求另一種模式的發展。

由於傳統男女兩性不同的社會角色分工,兩性在生態環境中所處的地位、生產與生活的經驗差異,使二者在生態文化建構中有著不同的視角。而生態環境與女性生存與發展的緊密關係,使女性在生態文化的建設與傳承中承擔著更主動的角色,她們不僅僅是參與者和實踐者,同時也是重要的創造者和傳播者。

女性既是社會消費的主體也是社會生產的主體,有研究表明:世界上70%的消費要通過女性來進行;特別是在中國,女性在現代農業生產中發揮著主力軍的作用,80%以上的農業勞動、70%的家庭種植業和養殖業都由女性承擔。因此,女性的消費方式與生產方式,對生態文化建設所提倡的綠色發展、綠色消費與綠色生活產生著直接的影響。

在早期,生態女性主義強調女性與自然的聯繫以及這種聯繫的歷史作用,提出婦女是生態系統的保護者,號召廣大婦女投身於生態保護運動,這對於推動婦女解放和環境保護無疑有重大意義,但從這種意義上強調女性與自然的聯繫,勢必陷入邏輯矛盾之中。因為所謂女性角色、女性原則、女性價值、女性與自然的聯繫,都是在男權制下形成的概念,本身就是特別壓迫的產物。對此,是不能簡單地肯定歌頌和弘揚的。

近現代,更多的學者致力於分析批判女性與自然相聯繫的概念,指出其實質是對婦女與自然的雙重統治。生態女性主義不是反對理性,而是指出男權制的非理性,以及作為大多數主流理論和激進批判基礎的虛偽的、與個人無關的男性模式。在這樣的理解中,生態女性主義已是遠遠超越了生理性別的層次,而進入了更深刻的哲學理論層次。