龍鬚岩

846年建於福建南安翔雲鎮的岩

龍鬚岩,位於翔雲鎮,前臨鎮中心,背靠象運山,翻過象運山則是雲山村。龍鬚岩建於唐代武宗六年(846年),世傳供奉的神像菩提祖師菩薩,屬禪門臨濟宗。

龍鬚岩背依岩峭壁,面臨陡坡梯田,酷似流誕母獅抱獅子照日,據《泉州府志》載:“象運山有岩曰龍鬚,石罅須草,泉循草滴,因名。”龍鬚岩背南面北,盛夏日照短,氣候涼爽,為避暑勝地。歷代詩人墨客、名士高賢,常來此尋幽攬勝,留下不少詩篇墨寶。明代書法家張瑞圖曾書題“龍鬚古地”、清初安溪李清鳴書題“蓬萊仙監”、清刑部主事王玉書書題“甘霖慰望”等匾額,各匾均高懸殿中,可惜後來被盜或被毀了。還有無名氏“片名獨涵龍鬚碧,萬松常鎖白雲間”、“月來階下花呈影,雨過庭前草滴泉”等詩句,都是游岩上乘佳句,為名岩增色。

四大天王護法

龍鬚古地(牌匾)

邁進大殿,丹梁彩棟,金鳳騰飛,流光溢彩。龍鬚岩所供奉的菩提祖師佛像,為仿人體造型雕塑,五官端正,黑臉闊額,眉眼低垂,頭頂五佛,身披袈裟,外罩龍袍,高2.4米,莊嚴肅穆,其高超的雕刻藝術,堪稱一絕。殿前有一尊觀音坐像,左右劍印二童,2米高,均真人一般大小,帶盔披甲,相向而立,隨時準備聽從祖師調遣。佛龕前是桌案、拜堂。聯云:“象應運興煥人文恆叨福庇,龍長須秀憑佛力大展神通。”左殿祀境主公,右殿祀五穀仙,均塑有1.5米高,門外有石香爐,金亭,由於地勢所致,到龍鬚岩東啟側門,從護法宮入岩,納晨光旭山,曦暉朗耀,殿中一片光明,陰氛濁氣不染,聽梵音而覺爽,聞鐘鼓不移情,令人賞心舒懷。

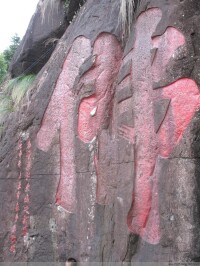

摩崖大佛

遠眺龍鬚岩,一座寶塔(飛龍塔)矗立於兩山之間,“飛龍塔”是翔雲鎮規模最大的塔。龍鬚岩還有特具閩南特色的文化遺產——翔雲南音會社。

龍鬚岩香火鼎盛、庇佑四方,多年來,遊客眾多,具有很好的旅遊資源開發價值。

龍鬚岩建於唐代武宗六年(846年),世傳供奉的神像菩提祖師菩薩,屬禪門臨濟宗。系隋唐大業二年(606年)天竺高僧夢梵阿科所雕塑。具有千年滄桑歲月的龍鬚岩,在隋朝大業二年(公元606年),天竺高僧夢凡阿科來到我國的福建。因當時朝廷下令“屠僧”,所以他便從南少林擇岩於象運山,見貴地風光甚好,便在此搭了間小廟,長住下來。

龍鬚岩在上世紀末遭到一場火災,1986年,旅居新加坡僑胞捐資重修龍鬚岩。殿宇保留古式,岩室清幽,禪房亭榭,依山壁立,氣勢宏偉。2001年4月,龍鬚岩復修。

龍鬚岩歷史悠久,名揚海外,乃閩南名勝古迹之一。1967年,因文革時期的“毀佛運動”,龍鬚岩慘遭破壞。直至1985年,梁勇水等人提議重新建造龍鬚岩,旅僑同胞梁菁全、梁昆蔡、梁潔順、王稠等人提倡募集重建。摯愛家鄉的僑胞聞風而動,熱忱輸將殿閣亭謝精工修建,其面貌勝過舊觀。但不幸並沒有在人們的喜悅中離開,龍鬚岩又遭到了破壞。因守寺者的一時疏忽,導致被火燒得面目全非。為重新修建,梁金田先生等人提議,號召海內外僑胞積極配合,終於在2002年底竣工,這次的修建共投資71萬元,其中群眾投資約佔2/3,僑胞投資約佔1/3。重建后的龍鬚岩今非昔比了,如今的他顯得更威武雄壯,起誓宏偉了,因而每年的龍鬚岩都是香火鼎盛,庇佑四方。