抱腹岩

抱腹岩

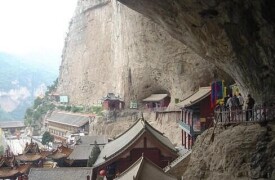

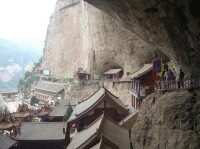

抱腹岩位於山西省朔州市綿山風景區,因形如兩手抱腹,所以又叫抱腹岩。抱腹岩坐東面西,高約18丈,長約45丈,深約15丈,巨形岩洞之腹大,抱二百餘間殿宇禪房及一兩萬名遊人於腹內而不顯得擁擠。

抱腹岩

抱腹岩

抱腹岩

過廣嗣峪十餘米,地擅略高,近崖處為一長4米,闊3米,深3米,人工鑿成的石池,池中生水,可供寺僧流人食用,旁置一金大定十一年五月的祈雨碑。池南緊挨著有五龍殿,小殿闊三間,內奉五龍和龍母。龍母偏北向南而坐,旁立兩侍女,高髮髻,高衣領,軀幹修長,造型生動,線條流暢,具有宋元塑像的特點。五龍為武士坐像,探身側目,逼視其母。殿內立柱上,還塑有五條盤龍。傳說,志超入山時,綿山為五龍及其母佔據,龍母深知自己的潛力不及志超,欲將綿山奉讓,奈五龍不許,遂與志超在抱腹岩下的棋盤洞弈棋,故意將綿山輸給志超。五龍殿中泥塑母子主次顛倒的原因即本於此。

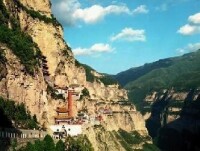

從石佛殿向右(南),人是在一個半圓形的弧上行進,至五龍殿已到岩南面的盡頭。由此向西過一段棧道,出一城堡式磚砌的門,便到了抱腹岩的外面。現向南一拐,就到了在抱腹岩下最先看到的懸空的木結構建築上面。這一排建築小巧玲瓏,匠心獨具,為單檐歇山造。它的後面有自然形成的岩石洞,為道行較高僧人的坐禪處。這一條路線,完全是在抱腹岩的上層,所有建築都是緊靠山崖而建,前面是高約二十米的絕壁,各個殿宇之間,完全用木板架設的棧道相連接。自下仰望,殿宇參差,色欄棧道蜿蜒,猶如空中樓閣。

抱腹岩

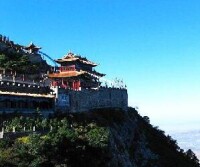

出抱腹岩,沿崖下小路北行100米,路絕處,原有連環鐵索從山嶺拖下(現改為鋼絲繩),高100餘米,俗名鐵索嶺。遊人由此攀躋而上,可達綿山之巔。

抱腹岩

瞻佛像巍然,自有真神出現,修鍊來三花聚頂,五氣朝元。

此聯形象地寫出了抱腹寺的奇特,道出了“絕無僅有”的評價。可惜如此絕妙的建築,竟在一九三九年被侵華日軍燒得殘損不堪,有的只剩下殘垣斷壁。

抱腹寺創建年代不詳,據唐開元廿年(公元732年)《大唐汾州抱腹寺碑》載:“是寺者,後魏太和中,高僧迪公之經始也”。太和為曹魏魏明帝(227-232)曹睿年號,可見抱腹岩的佛寺距今至少已有一個七百多年的歷史。

抱腹岩

碑通高3米,螭首高85厘米,寬1米,厚35厘米。碑額篆書“大唐汾州抱腹寺碑”八字,碑文隸書,字徑3厘米,二十四行,行五十字。碑兩側刻有唐、宋及金人題記。《山右金石錄》、《山西通志金石記》、《語石》、《介休金石略》等著作都曾著錄此碑。撰文的楊促昌新舊唐書均有傳。其書法結體寬舒,拙中見巧,有漢隸遺韻,為唐碑中不可多得的珍品。

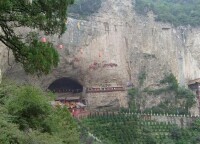

碑文剝瀝二百餘字,但有些段落尚可成句讀,內有“……雲梯鐵鎖,開降無私”等句。那麼“雲梯”竟在何處,“鐵鎖”又為何物?唐代向唐玄宗推薦李白的著名詩賀知章題記中有“昔年與親友俱登抱腹山數重,樊雲梯”等字樣,並有“將與故人蘇三同上梯,寺僧以兩匹布……然後得上,狂喜更不煩人力直上,至今不忘”的記述。可見“雲梯”就在抱腹寺碑矗立處。這裡原來是金代以前從抱腹岩正面登山的一條雲路,走此路既便捷又是險趣。現“雲梯”已失蹤跡,但仍不難想象在這仰首風刮帽的半山崖上,攀一百餘公盡“雲梯”,到懸於半山腰的鳥道之奇險。至於“鐵鎖”,當然是指通向綿山絕頂的鐵索嶺了。

抱腹岩

空王古佛主要奉祀空王古佛。空王為過去世之一佛,也是佛的總稱。佛經說,佛為萬法之王,所以又叫空王。阿彌陀佛在人們心目中的地位是很高的,但他在作比丘時,常拜空王佛眉間的白毫相,並因此而成佛。可見空王佛的地位之高。他的兩側為文殊、普賢、觀音、地藏四位菩薩。兩旁是他的弟子摩斯、銀空。殿前門廊是兩位護法神——哼哈二將。因哼將鼻噴光氣,哈將口吐白光,故稱哼將和哈將。

抱腹岩

綿山目前主要有宗教文化、龍脊嶺、棲賢谷、水濤溝四大景區,可謂步步有景,景景有典。其中主要景點有龍頭寺、大羅宮、蜂泉房、一鍋泉、抱腹岩、雲峰寺、鐵索嶺、龍脊嶺、棲賢谷、水濤溝等。抱腹岩之“腹”大,可抱二百餘間殿宇、館舍及一兩萬名遊人於“腹”內,容兩千年歷史文明於其間,堪稱天下第一岩。

抱腹岩掛祥鈴是綿山一絕:每逢廟會節假日,為滿足善男信女的許願要求,綿山飛人從岩頂將自己用繩子吊在半空,然後利用前後晃動的力量悠進洞內,再用鐵鉤往頂壁上打楔系鈴。完畢,飛人沿繩子滑至岩下,場面驚心動魄。