郊尾鎮

福建省莆田市仙游縣下轄鎮

郊尾鎮地處福建省仙游縣中南部,324國道、郊園路、三(明)郊(尾)公路的交匯處,是仙游縣南大門和重要交通樞紐,距離仙游縣城22公里。郊尾鎮,古屬興化府仙游縣香田裡,位於仙游、莆田二縣交界處,自古形成郊尾街、沙溪街、梅塘街等商業集市點。

徠郊尾鎮東連城廂區華亭鎮,西靠賴店鎮,南接楓亭鎮,北承蓋尾鎮。區域總面積58.81平方公里,總人口88230人,下轄20個行政村和1個社區居委會。境內有郊溪、滄溪穿匯而過,流入湄洲灣港。截至2017年,郊尾鎮有各類企業192家,其中規模以上工業企業21家,主要經營鞋革、服裝、機械鑄造、紙器、工藝等,個體工商戶436戶,是仙游縣的工業重鎮之一。2017年,郊尾鎮行政區域面積6024公頃,常住人口66918人。

郊尾鎮有許多人常年在全國各地經營加油站,故有“石油小鎮”之稱。

2017年,郊尾鎮行政區域面積6024公頃,常住人口66918人。

郊尾山中大廈

1958年建郊尾公社。1984年改鄉,1987年建鎮。1997年,面積64.5平方千米,人口7.9萬,轄新窯、蓋南、芹林、西山、後面、寶坑、湖宅、梅塘、東湖、后沈、長嶺、古店、阮庄、后溪、三埔、埕邊、長安、伍獅、新和、塘邊、染厝、暘谷、沙溪23個村委會和郊尾居委會。2002年,郊尾鎮的芹林、蓋南和新窯3個行政村劃歸蓋尾鎮管轄。

郊尾鎮位於福建省仙游縣境南部,距仙游縣城鯉城22公里。除政府駐地郊尾街外,還有沙溪、梅塘等集市。

郊尾夜景

沙溪於明初形成沙街和下街,清為“沙溪市”,民國時街長320米,寬4~4.5米。1972年下街因水毀而荒廢。沙溪街經1953年、1974年兩次拓寬,成為12米渣油路面。1987年福廈公路改線,從原街南60米通過,原街成為內街。

梅塘於民國形成長50米小村集。60年代,形成80米單面街。1985年街道拓寬為22米,建築面積為3600平方米。

至1991年,建有鎮政府辦公樓,佔地8000平方米,建築面積1600平方米,鎮企業辦公管理大樓、郵電大樓、農貿市場、汽車站、衛生院、學校等,總建築面積11.3萬平方米。

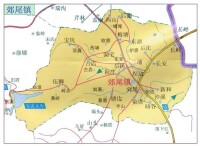

郊尾鎮地圖

長嶺仙公寺的瀑布

行政區劃代碼:350322102。下轄1個社區居委會和20個行政村。

| 序號 | 名稱 |

| 001 | 郊尾居委會 |

| 201 | 西山村 |

| 202 | 後面村 |

| 203 | 寶坑村 |

| 204 | 伍獅村 |

| 205 | 古店村 |

| 206 | 湖宅村 |

| 207 | 梅塘村 |

| 208 | 東湖村 |

| 209 | 三埔村 |

| 210 | 埕邊村 |

| 211 | 后沈村 |

| 212 | 長嶺村 |

| 213 | 長安村 |

| 214 | 沙溪村 |

| 215 | 陽谷村 |

| 216 | 染厝村 |

| 217 | 后溪村 |

| 218 | 阮庄村 |

| 219 | 塘邊村 |

| 220 | 新和村 |

(2000年11月第五次人口普查數據)

| 總人口 | 80421 |

| 男 | 39730 |

| 女 | 40691 |

| 家庭戶戶數 | 20004 |

| 家庭戶總人口(總) | 78252 |

| 家庭戶男 | 38651 |

| 家庭戶女 | 39601 |

| 0-14歲(總) | 24875 |

| 0-14歲男 | 13176 |

| 0-14歲女 | 11699 |

| 15-64歲(總) | 50756 |

| 15-64歲男 | 24497 |

| 15-64歲女 | 26259 |

| 65歲及以上(總) | 4790 |

| 65歲及以上男 | 2057 |

| 65歲及以上女 | 2733 |

| 戶口本地住在本地 | 77328 |

郊尾鎮

一、蔗糖行業和桂圓行業

蔗糖製作

郊尾街的蔗糖和桂圓二行業,在清代和解放前的民國時期是同期的支柱行業,郊尾街的開發、發展和繁榮主要是靠這二行業所起的脊樑作用,然而,這二行業在與時俱變的演變過程中,它們卻有著不同的經歷和不同的現狀。

郊尾蔗糖行業隨時勢變化的情況基本上與仙游全縣同步,宋方大琮《鐵庵方公文集》卷二十載:“仙游縣田耗於蔗糖,歲運入江浙者不知其幾千壇。”說明宋時仙游的蔗糖輸出就已鼎盛。1995年《仙游縣誌·蔗糖》載:“明、清及至民國26年(1937)春,仙游的甘蔗生產處於發展時期。”明、清時期,砂糖不僅在國內暢銷,由於海禁漸開,興化糖品也飲譽海外,富商巨賈,競相買糖。在全縣如此盛況的歷史背景下,郊尾境內有“家家種蔗煮糖”之說。到了抗戰期間,戰事頻繁,糖價下跌,蔗糖生產衰落,本地流傳著悲慘的歌謠:“一年種蔗忙到死,廚房無柴兼無米,全家大小餓腹肚,收成蔗糖歸財祖(主)。”全縣甘蔗面積大幅度減少。抗戰勝利后,雖有恢復,但仍然處於徘徊狀態。此後,1950~1957年,其中1956年郊尾半機械化糖廠建成后,更是為發展時期;1959~1961年暫時困難時期,產量減少;1962~1966年又恢復到1957年的產量水平;文革期間產量下降;1976~1985年達到歷史最高峰,居全國之冠;1987年起,因受價格等因素的影響,甘蔗種植面積、產量出現了大滑坡;直至1998年仙游糖廠受衝擊宣布破產,改製為挺虎製糖有限公司的民營企業后,全縣只有一些地方種植少量甘蔗,供其生產,許多地區改種果蔗。曾經是轟轟烈烈的甘蔗種植面積遍布全縣的蔗糖生產縣,一下子跌落到田野上幾乎不見一根蔗的局面現狀。

蔗糖的總產量是與甘蔗的種植面積的數量成正比,從甘蔗的種植面積變化便可以間接知道蔗糖產量是呈“M”型變化,從而也明顯體現了蔗糖行業的興衰演變經歷。

郊尾桂圓行業隨時勢變化的經歷,與蔗糖行業變化截然相反,其經歷幾乎是呈“W”型曲線變化。《郊尾鎮志·果樹》載:“在宋時,境內龍眼已有成片栽培,加工成桂圓乾運銷江淮、京都。自明代始,龍眼被列為貢品,大面積栽培。至民國中期,興化桂圓飲譽海內外,龍眼身價倍增,100斤桂圓乾(三元),價值1錢金,折穀子20擔。境內的丘陵、山坡、旱地皆植龍眼。民國22年(1933)12月,降大霜,龍眼樹凍死40%。抗日戰爭爆發后,桂圓乾與地瓜干同價,果農紛紛砍去龍眼樹,減少40%。”1958年大鍊鋼鐵時期,成片龍眼樹被砍作煉鐵燃料。1978年後,全面落實龍眼生產責任制,1981年創歷史最高紀錄。1986年,中共仙游縣委決定,建立以郊尾為中心的萬畝龍眼豐產片。1987年仙游被國家農牧漁業部列為國家優質龍眼商品基地,郊尾境內龍眼發展更為迅速。1997年,全鎮龍眼樹面積是1981年的翻倍,再創歷史記錄。

追根溯源,郊尾街的蔗糖行業和桂圓行業,實是由於郊尾地方的“一方水土”所衍生的,其行業的來源乃取決於地理原因,而二行業的興衰變化乃取決於歷史原因。如今郊尾地方田中雖無蔗,但街面卻仍有食糖在銷售,且價格也不算很高,說明本地蔗糖的衰落很多是由於市場競爭不過人家的科技原因。

二、布行、豆餅行、肥粉行、洋灰行等行業

豆餅

宋《仙溪志》載:“砂糖,搗蔗為之,太平港藉此販易。”太平港,處於楓亭霞橋地方,早期的通商港口,舊時郊尾地方與外地通商貿易,都是從楓亭霞橋裝貨下船,從水路上運行往本省的莆田安頭(涵江)、福清和福州等地,然後轉運江淮蘇浙等地銷售。自從民國17年(1928)通往省城福州和通往縣城仙游的兩條公路貫穿郊尾之後,郊尾地方對外通商貿易的路線,一部分貨物仍從霞橋水路運行,而更多的貨源則是從陸路通行,通往溫州、蘇州、上海各地。他們將郊尾地方的土特產,如龍眼乾、赤糖、冰糖、蜜棗等運往各地,換回了布匹、肥粉、洋灰(水泥,本地人稱為“紅毛灰”)等外地貨在郊尾出售販賣,這樣便在郊尾地方形成了新的行業。

為此說,郊尾街最早出現的糖行和桂圓行二行業,既引發了甘蔗的大面積種植和龍眼果樹的大片栽培,推動了郊尾地區的農業和種植業的發展,同時也衍生了布匹、肥田粉、洋灰等行業在郊尾街經營,造成多行業共同繁榮郊尾街的局面。

清道光年間,林角人陳士模在郊尾街開設“瑞源”糖行和桂圓行的同時,也從外地購回豆餅(俗稱豆枯)出售,當時,陳士模糖行的赤砂糖要銷往外地是雇挑夫和騾馬運到楓亭霞橋上船的,購回的豆餅也是從此處下船的,僱人挑,每塊豆餅重約一百多斤,搗碎以作為農田肥料。早期,農村莊稼使用的肥料多是人畜尿糞、豬牛欄糞的廄肥、火燒土、草木灰等農家肥,陳士模的豆餅行給郊尾地方開闢了新的農田肥料途徑,這也是商業為農業服務的一個特例。

民國時期,后溪人阮紅冇在郊尾街開設“順盛”糖行和桂圓行,將本地特產龍眼乾、赤糖、冰糖、蜜棗等運往各地,換回布匹、肥田粉、洋灰等外地貨在郊尾街道出售販賣。其貿易的規模和物資品種都比陳士模那時代明顯的不同,肥粉和洋灰都是往昔所未有的近代時麾物資,特別是洋灰,又為郊尾地方的建築業服務,當時的郊尾街道鋪設的水泥就是在那時候與外地貿易而轉銷回來的。當時的肥田粉乃是從英國進口的硫酸銨,這是與農家肥和豆餅肥不一樣的另一種肥效更高的化肥,再次體現出隨時代的進步,農業與商業進一步密切的關係。

民國時期,洋布轉銷到郊尾雖然對本地的手工機織土布有些衝擊,但還不至於完全代替,至1949年後,紡織工業發展迅速,機制布基本上代替了本地的土布。1954年9月,實行棉布按人口定量憑票供應,棉布數量少,往時那些會織布技術的婦女,再度使用傳統的織布工具——木製織布機織布,以彌補供應的不足。當時,自家織成的土布只能自染自用,不能拿到市面上賣,也無人敢暗自收購販賣,這是當時的形勢要求的,因為若是私自在市上賣,便是“資本主義的尾巴”,必須割掉。郊尾街那些不能自織的市民,在棉布供應不足實在沒辦法的情況下,便有人想其他辦法來暫渡難關,即是買小學生用的紅領巾縫製成內褲,因為買紅領巾是不用布票的。到了文革臨結束的七十年代初期,郊尾供銷社在銷售日本進口的化肥時,將化肥的外裝尼龍袋取下,分配給全公社各個單位人員以作做衣褲被子之用,分配名額是,公社、供銷社、糧站、郵局等單位的工作人員每人二條袋,中、小學公辦教師一人一條袋,這是布料再利用的一種改善供應不足的創舉和途徑。直至改革開放的八十年代開始,紡織品供應好轉,取消布票,郊尾的土布才消失。

三、織布、牽糊、染坊

1995年《仙游縣誌·紡織印染》載:“明清時期,木機織布很普遍,盛產夏布,還有麻布、劍麻布,除自給有餘外,還供貿易。至民國初,仙游處於‘女織布,男耕田’自給自足的社會經濟狀態,幾乎每家每戶都生產夏布及部分棉布。”尤其是抗戰時期,洋布進口中斷,土布成了市面上的主布料,農村婦女織布進入了一個高潮階段。據《仙游縣誌·紡織印染》載:“民國27年(1938)榜頭紫澤村幾戶村民從福州購進木製織布機,工效比本地土布機提高4倍。”家庭婦女織成的土布后,有的直接賣給布店出售,有的要自用就把布拿到染坊去染色或印花。

郊尾街最早開染坊的是頂街烏龜旦(阮紅冇族兄弟),后是周元伯的父親也在過橋開染坊,再后是蓋尾杉尾人鄭加良在頂街開染店。仙游靛染業歷史悠久。據宋《仙溪志》載:“漬藍為靛,紅花可以朱,草可以紫。”當時是採用栽種的靛藍類植物(俗稱小青)浸製成染料,把土布染成青、藍、黑色,做衣服、被單等,土布印花,有染藍地、印灰花被等。染坊設備簡陋,僅有染缸、石磙。民國時期,因受到洋布衝擊,印花作坊減少,但染布店仍有生意。1952年後,郊尾供銷社銷售化工染料,取代原來天然藍靛,村民多以自染自用,印、染作坊相繼停業。在七十年代初期,郊尾在銷售日本進口的化肥時,將化肥的外裝尼龍袋取下,分配給本公社各個單位人員以作做衣褲被子之用,同時一些家織的土布也悄然上市,在這種背景下,郊尾周元生在下街開辦了化工染布店,郊尾街鄭紹鑒和黃國森等人也挑起染布擔下鄉為四鄰八村的人們染布。直至取消布票滿足供應棉布時,就沒有人再用土布或尼龍袋去染色了,郊尾的染布店和染布挑子也就隨即消失了。

四、碾米廠

碾米廠

在這之前,郊尾地區的米、麥等穀物糧食加工,均是靠人力用礱脫穀殼,用石碓石臼舂去米皮,用竹篩篩米碎,也有用牛力、水力碾米,磨麥粉。其中的礱為竹篾編成圓盤形的碾谷農具,上層為“礱碗”可裝稻穀;下層為圓柱形,磨面為竹片礱齒。拖礱時手扒礱鉤轉動,通過上下層礱齒磨掉穀殼,篩去糠片便得白米。舂米使用“手碓”或“腳碓”,稻穀倒入碓臼后,經舂擊、篩糠、出米三個工序。

郊尾街第一家碾米廠因是首家開辦沒有經營的經驗,不久便於虧本時將廠房賣給真耶穌教會作為禮拜教堂,楊寨人楊志泮便在教堂對面(即下街尾)接著繼續開了碾米廠。不久埕邊人許福添也在郊尾外街車頭、梅洋人黃戶昭在下街,也陸續開辦了碾米廠,再後來,埕邊人許美九也在車頭開了最後的一家碾米廠。

徠1951年,政府將私營的碾米廠劃歸郊尾供銷社經營;1955年,在郊尾街成立郊尾糧食管理站(簡稱郊尾糧站),主營糧油加工;1959年起,各大隊相繼辦起碾米廠,改革開放后,私營的糧食加工廠在各村都有開辦,於1995年郊尾社區的原車頭生產隊劉金輝、盧春德、阮木森和下街生產隊周黃腫也隨形勢在車頭原生產隊隊址改辦了一個碾米加工廠。二年後,由於擴寬公路拆遷,該加工廠就遷移到郊尾嶺,由阮木森兩兒子阮貴文和阮貴民兄弟接承開辦。

五、醬行

民國35年(1946),來自晉江的楊開府與境內幾家商戶聯合在郊尾街開辦“源和醬行”生產商品化醬料。在這之前,境內只是家庭式制豆醬,即在每年大暑前後,人們把煮熟的大豆拿到大太陽底下曬,利用高溫將其曬乾之後,涼放數天,讓其發霉發酵製成醬米,自製自用。同時也用相同方法腌制豆乳。1954年以後,經過工商業社會主義改造,私營醬行歸郊尾供銷社經營,當時從業人員5人。以大豆、種曲、紅糖、食鹽等主要原料,生產大眾化醬油、醬料,有目眉甜瓜、缸底菜頭、豆醬、梅醬、薑片等特色品種應市。一般年產量100噸,產值10萬元,是當地群眾作為“飯配”所喜愛的調味品。

六、米粉作坊

來自莆田的華亭人許德寶、許文通兄弟,解放前在下路嶺開設米粉作坊,解放后遷居到郊尾過橋地方,並繼續開設米粉作坊,1956年入社后,作坊停止生產。

作坊設備簡陋,只一架木製的軋絲機和幾十屏篾屏供曬米粉之用。米粉,又叫“炊粉”,在外稱為“興化米粉”,為莆仙特製名優食品,馳名海內外。米粉色白絲細,味美,加佐料可煮成湯米粉或炒米粉,耐儲藏,便於攜帶,乃用上等大米製作,經磨漿、炊粿,軋絲、攤分,最後晾乾、扎束為成品。

七、灰窯

民國37年(1948),過橋周彩、周玉梅、周玉枝父子和頂街阮金錐各建灰窯一個,為當地人燒制白灰,以供建築之需。灰窯生產是以蟲代殼為原料,燒殼灰,制白灰。隨著水泥行業的發展,白灰許多的建築功能逐漸被水泥代替,其銷量日漸減少,再加上1956年入社后,過橋周玉枝的灰窯停業。阮金錐灰窯至1983年也停止生產。1983年,在吳厝也有一處加工白灰成灰漿。

灰窯行業在郊尾街消失是因科技的發展和歷史時勢的原因所致。

郊尾鎮是仙游的工業重鎮之一。2007年,實現工農業總產值15.86億元,其中,規模以上產值9.29353億元,農業總產值1.051億元。外貿出口3077萬美元,合同利用外資805萬美元,實際利用外資395萬美元,固定資產總投資1.6422億元,技改投資3000萬元。全年稅收收入5392.35萬元,其中,國稅收入4282.35萬元,地稅收入1110萬元,社會撫養費收入141萬元,消債120.29萬元。農民人均純收入達4393元。

郊尾鎮

郊尾鎮多方籌集資金建設位於埕邊、三埔等村的民營創業園,創業園規劃用地4320畝,工業用地1575畝,總投資18億元。郊尾鎮注重利用各種載體進行招商,特別注意產業鏈延伸,注重高科技含量的優質項目和塑料再生開發等循環經濟項目,以促進產業升級。對於在建的重點項目,郊尾鎮落實項目建設責任制,確保每個項目有一個領導掛鉤,有一個工作隊伍,有一套管理制度,有一個評估機制。郊尾鎮持續竭力破解難題,不僅深入實地破解現有企業發展壯大中存在用地、用電、用工、資金等困難問題,還想方設法破解項目征地拆遷安置中存在的困難問題,上下形成了良好的工作新氛圍。

2008年,郊尾鎮將努力貫徹實施縣委縣政府提出的“有所作為,再作先鋒”要求,以仙游經濟開發區掛牌成立為契機,以仙港大道全線貫通為動力,主動融入全局,全力打造三大平台(仙港腹地平台、民營創業園、循環經濟區),建好四個小區(林角洋小區、商貿小區、興華小區、長嶺腳商住小區),著力招商引資,加快產業聚集,延伸產業鏈,以工業化推進城鎮化。

郊尾鎮在穩定糧食生產的基礎上,大力發展高產、優質、生態的特色種養業。郊尾鎮淡水網箱養魚已發展到近萬箱,品種達20多種,漁業產量達1950噸;安嶺山地雞基地雞存欄數常年穩定在3萬羽以上。水果、反季節蔬菜、食用菌、茶葉等一批有特色的種養業正蓬勃發展,產業規模正朝著集約化、規模化的目標邁進。郊尾鎮大力發展六大產業,打造福建省淡水養殖第一鎮。郊尾鎮在建設新農村將立足區域優勢,優化產業布局,壯大基地規模,推進農業產業化經營。發揮茶果業基地優勢,大力發展鐵觀音、金觀音、橄欖、雪柑、水蜜桃等高優品種,帶動特色水果生產。同時抓好老茶園改造,以提升茶葉生產產量、品質和效益為目的,做好“茶文章”;重視旅遊資源,紮實推進黃楮林自然保護區國家級申報工作,加快“名山、碧水、古民居”的旅遊開發,努力打響旅遊品牌;利用有利的地理氣候資源,發展綠色蔬菜品種的生產,建立反季節蔬菜基地;林竹業圍繞建設生態雄江,加大森林的培育和管護力度,加快生態公益林建設,提高林業產出效益。把郊尾鎮建成生態環境優美、綠色產業發達的生態鄉鎮;調整畜禽養殖布局,優化品種結構,推廣無公害養殖,加強動物疫情的監測和防控,使畜牧產業化,到2010年建立3個萬羽珍禽基地。

郊尾豬腳湯

撈出來的豬腳

豬腳湯湯汁呈半透明半乳白色,一個個粉嫩嫩的豬蹄調皮地朝外翻著,令人不忍下手,卻讓人垂涎三尺。抿一口湯,化在嘴裡是濃濃的豬蹄味兒,香濃卻不油膩。燉到恰到好處的豬蹄,皮咬起來“QQ”的、脆脆的,很帶勁兒。店主歐春景說,這肉都是豬腿子上的精肉,與當歸、薑片一起燉爛,便是原滋原味的鮮美。

近2點,店裡才稍有空閑,記者才有機會和店主坐下好好聊聊。老闆歐春景,是郊尾當地人。早在1983年,他就在郊尾汽車站旁靠賣豬腳湯養家,當時一碗豬腳湯2毛錢也賣得火熱。1992年,他在這裡蓋了房子,就把店遷到這個位置,生意越做越好。做了30年的豬腳湯生意,他覺得自己做的豬腳湯之所以受歡迎,除了注重配料和火候之外,最重要的就是每天四五十公斤的豬蹄放在一起煮,更容易煮出豬蹄香。

海蠣餅(蛾餅)

海蠣餅

莆仙風味小吃在色、香、味、形諸方面均極為考究,尤注重於“味”,並滲入地方歷史、民俗、民情,故莆田有“一菜一格,百菜百味”之諺。仙游海蠣餅因其獨特的風味而遠近聞名,並廣受歡迎。

海蠣餅在莆仙方言中叫蛾餅,其始於何年何代已無從考究。如今,仙游蛾餅已成為一道佳肴而受到人們的熱捧。在仙游的街頭巷尾,隨處都可覓到蛾餅的芳蹤,只要花上幾元錢就可以一飽口福。據不完全統計,至2010年,仙游就有30多家海蠣餅店,其中以仙游拱橋頭、蓋尾的海蠣餅最為出名,而常年在外從事海蠣餅生意的仙遊人多達上千人,他們的足跡遍布北京、上海等地。

海蠣餅

101路/150路

1.整體路線:仙游汽車站——莆田汽車站

2.沿途主要停靠站為:莆田汽車站、東梅小區、西社小區、南門公共站、匯通大酒店、溝頭圓圈、城廂區政府(萬達廣場)、車輛檢測站、公交南站、華林工業園、下花路口、市科技學校、快樂農莊、瀨溪公交站、南庄、西許、郊溪、華亭長嶺、郊尾長嶺、后沈路口、長安村、埕邊村、郊尾鎮政府、郊尾市場、東湖村、梅塘、西山村、田頭店、寶樹坡、寶峰口、瑞溝、象嶺、柴橋頭、賴店、九隆廣場、京閩大酒店、仙游汽車站。(加粗字為郊尾境內停靠站)

市公交公司與閩運公交共投放20輛7.5米級公交車,每9分鐘一班。首末班時間暫定為6:30~18:20。該線路實行無人售票,分段收費,起步價為2元/人次,全程12元/人次。

102路/152路

1.整體路線:楓亭汽車站——莆田汽車站

2.沿途主要停靠站為:莆田汽車站、東梅小區、西社小區、南門公共站、匯通大酒店、溝頭圓圈、城廂區政府(萬達廣場)、車輛檢測站、公交南站、華林工業園、下花路口、市科技學校、快樂農莊、瀨溪公交站、南庄、西許、郊溪、華亭長嶺、郊尾長嶺、后沈路口、長安村、埕邊村、郊尾鎮政府、郊尾小學、湄洲灣職業技術學院、楓亭汽車站。(加粗字為郊尾境內停靠站)

市公交公司與閩運公交共投放18輛7.5米級公交車,每8分鐘一班。首末班時間暫定為6:30~18:20。該線路實行無人售票,分段收費,起步價為2元/人次,全程9元/人次。

151路

莆田汽車站到仙游汽車站的快速客運線路,中途只下不上。

153路

莆田汽車站到楓亭汽車站的快速客運線路,中途只下不上。

501路/551路

551路

2.沿途主要停靠站為:莆田火車站、溝尾、莆田二十四中、金海灣大酒店、福利區後門、城廂區政府、市公交南站、華林工業園、霞皋路口、市科技學校、瀨溪公交站、長嶺、郊尾鎮政府、郊尾市場、郊尾運管站、梅塘、田頭店、寶樹坡、寶峰口、瑞溝、象嶺、賴店鎮、九隆廣場、京閩大酒店、仙游汽車站、五華城、仙游賓館、現代中學、安特小區、汽車北站、寶泉路口、仙游博覽城(紫檀街)。

612路

612路

2.沿途主要停靠站為:仙游賓館、西門兜、仙游大酒店、公交小區、南門、東門路口、玉田大橋、錦福濱江、金鳳橋、工藝博覽城、林碑、泉山村、象塘路口、洋尾村、龍騰村、靈山村、下明路口、榜頭鎮、後厝路口、紫洋、溪尾中學、溪尾圓圈、工藝城路口、壩下橋頭、下昆、上昆、山坪、螺山、西埔、岐山尾、連天紅、石馬、石馬中學、寶峰橋頭、蓋尾中學、蓋尾鎮、寶峰口、寶樹坡、田頭店、西山路口、梅塘、東湖口、聖領廣場、后溪路口、郊尾中學、郊尾圓圈、郊尾郵電局、新和村、暘谷村、沙溪、白蛇過路、虎尾林、上滸村、楓亭高速路口、仙游火車站。(加粗字為郊尾境內停靠站)

621路/651路

651路

2.沿途主要停靠站為:仙游汽車北站、安特小區、現代中學、壩壠、仙游賓館、西門兜、五華城、蘭溪橋頭、紀念碑、汽車南站、海亭嘉苑、京閩大酒店、罐頭廠、九隆廣場、塔山村、塗山口、賴店鎮、坂頭口、南方中學、留仙、象嶺、瑞溝、瑞溝小學、草壠口、寶峰口、寶樹坡、田頭店、西山路口、梅塘、東湖、聖領廣場、郊尾中學、郊尾圓圈、郊尾郵電局、新和村、沙溪、白蛇過路、建國村、鋪頭、楓亭汽車站、南大門、楓亭世紀城、鱗山、滄溪、楓亭高速路口、仙游火車站。(加粗字為郊尾境內停靠站)

起步價2元,全程8元。

郊尾中學

醫療衛生保健網路、疫苗接種工作紮實認真,地方病及各類傳染病均在控制指標內,無重大疫情發生。隨著新型合作醫療參合率的不斷提高,極大地改善了農民的健康狀況,因病致貧,因病返貧的現象得到遏制,解決了群眾就醫難問題。

放光岩(石坎)

放光岩

仙公寺(長光寺)

仙公寺瀑布

仙公寺共兩層,一樓為觀音殿,殿內壁畫精美,色彩絢麗;二樓供奉的是何氏九仙,殿旁設有數個簡易床鋪,有信客卧塌於此,入眠祈夢。當地77歲的俞德秋老人告訴我們,仙公寺的建寺時間已無從考究,1958年,寺廟遭毀滅性破壞;上世紀80年代,村民壘土建寺,背石鋪路;2011年在村民的集資合力下,寺廟得以再次翻修,寺前公路也被打通。

盛夏時節,這裡是遊人避暑的絕佳去處,龍潭湖邊戲水,龍眼樹下乘涼。每年九月十二,仙公誕辰,寺院內會擺上近百桌齋席,迎四方信客。前人栽樹,後人乘涼,仙公勝景是大自然恩賜,更是老一輩人辛勞成就。後人來此,不應遺忘前人鋪路之功。

魁山寺

魁山寺

計劃生育是鄉鎮工作的主體之一,郊尾鎮黨委政府應把它擺在重要的議事日程,黨政一把手要按“三個不變”的要求,提高認識,把握全局,親自抓,負總責。只有這樣,才能確保領導到位。

郊尾衛生院

一是黨政一把手要牢固樹立正確的人口與計劃生育觀,不能有半點模糊認識,不能認為只要經濟工作上去了,多生一兩個孩子無所謂;二是黨政一把手要深入基層,認真開展調查研究,掌握第一手材料,及時妥善處理各種計劃生育問題;三是黨政一把手要從實際出發,制訂並組織實施本鄉鎮人口與計劃生育工作規劃,保證鄉鎮計劃生育與經濟工作及其他各項事業同步發展;四是黨政一把手要敢於承擔責任,把計劃生育當作自己義不容辭的職責,敢於正視工作中的缺點與不足;五是黨政一把手要拓寬思路,大膽創新,打破舊的工作格局,為鄉鎮計生工作注入新的生機與活力。六是黨政一把手要敢於拍板,解決實際問題。遇到困難和問題,不要迴避,特別是人、財、物方面,要重點向人口計生工作傾斜。

(二)堅持駐村(居)負責制,增強專項服務功能

郊尾鎮幹部駐村,開展計劃生育專項服務,是落實計劃生育管理,提高群眾滿意率的重要舉措,也是廣大計生隊伍減輕計生部門工作壓力的有效途徑。它的特點和方法是:責任到人,分類指導,管理到位,服務到家,利益掛鉤。首先,要提高素質,包括幹部的思想、文化素質及計生科普知識。其次,要明確任務,使幹部深入基層,及時把黨和國家的計生政策和法律法規傳送到育齡群眾中去。再次,形成機制,樹立典型,表揚先進,鞭策後進,實行駐村幹部與計劃生育工作同獎同罰,落實責任追究辦法,對計生工作成績突出的幹部要及時予以提拔重用,出現重大失誤的要酌情追究有關責任。

農村計劃生育綜合治理,需要各部門的積極參與。與和鄉鎮計生工作聯繫密切的部門主要有宣傳、工商、稅務、文化、科技、衛生、公安、交通、民政、團委、婦聯、教育等。鄉鎮黨委政府要分別與以上這些部門簽訂計劃生育綜合管理責任書,明確責任,各部門要從本身的工作特點出發,積極宣傳計劃生育,組織開展與計劃生育有關的各種服務活動。如宣傳部門組織法律法規知識競賽;文化、科技、衛生部門開展“三下鄉”活動;公安、交通部門配合清理流動人口;工商、稅務部門協助查處計劃生育違法亂紀問題;對違反計劃生育的個體工商戶,稅務部門在依法納稅方面,也應予以優惠優先;團委婦聯配合鄉村人口學校開展“三優”“五期”教育活動,主辦與育齡群眾生產、生活和生育有關的各種培訓活動,激發群眾參與熱情,培養群眾自覺實行計劃生育的能力,努力實現計劃生育人人有責,人人負責的大格局。

(四)堅持會員聯繫戶制,增強群眾服務功能

郊尾鎮