共找到2條詞條名為馬蹄蟹的結果 展開

- 劍尾目鱟科動物

- 美洲鱟

馬蹄蟹

劍尾目鱟科動物

鱟,音[hòu],sb(horseshoe crab),屬於肢口綱(Merostomata)劍尾目(Xiphosura)的海生節肢動物,鱟形似蟹,身體呈青褐色或暗褐色,包被硬質甲殼,有四隻眼睛,其中兩隻是複眼[1],頭胸甲前端有0.5毫米的兩隻小眼睛,對紫外光最敏感,只用來感知亮度,頭胸甲兩側有一對大複眼。雖然鱟可以背朝下拍動鰓片以推進身體游泳,但通常將身體彎成弓形,鑽入泥中,然後用尾劍和最後一對步足推動身體前進。

馬蹄蟹一般指鱟(Horseshoe Crab),屬於肢口綱(Merostomata)劍尾目(Xiphosura)的海生節肢動物,鱟形似蟹,身體呈青褐色或暗褐色,包被硬質甲殼,四隻眼睛,頭胸甲前端有0.5毫米的兩隻小眼睛,對紫外光最敏感,只用來感知亮度,頭胸甲兩側有一對大複眼。鱟的祖先出現在地質歷史時期古生代的泥盆紀,當時恐龍尚未崛起,原始魚類剛剛問世,隨著時間的推移,與它同時代的動物或者進化、或者滅絕,而惟獨只有鱟從4億多年前問世至今仍保留其原始而古老的相貌,所以鱟有“活化石”之稱。與三葉蟲(現在只有化石)一樣古老。共4種,見於亞洲和北美東海岸,與蠍、蜘蛛以及已絕滅的三葉蟲有親緣關係。具有很高的藥用價值。

馬蹄蟹

馬蹄蟹是節肢動物肢口綱劍尾目動物,現存有3屬4種,分佈在美洲和亞洲部分沿海中。其中美洲鱟分佈於美洲大西洋沿岸。另外三種分佈於東亞至東南亞一帶。其中東方鱟分佈於日本、韓國至中國長江以南沿海。南方鱟(巨鱟)分佈於泰國、馬來半島和馬來群島沿岸至印度孟加拉灣。圓尾鱟則分佈於東南亞沿海至印度孟加拉灣。

馬蹄蟹其實並非真正的螃蟹,而是原始的節肢動物。它們有寬大的盤狀身軀,細長的針狀尾巴。它們的祖先可追溯回寒武紀時期,但一直要到侏羅紀時期,才發展出馬蹄的外型。雖然現今仍存有五種馬蹄蟹,但從後白堊紀時期開始,它們就較不常見。

鱟的長相既像蝦又像蟹,人稱之為“馬蹄蟹”,是一類與三葉蟲 (現在只有化石)一樣古老的動物。

鱟的祖先出現在地質歷史時期古生代的泥盆紀,當時恐龍尚未崛起,原始魚類剛剛問世,隨著時間的推移,與它同時代的動物或者進化、或者滅絕,而惟獨只有鱟從4億多年前問世至今仍保留其原始而古老的相貌,所以鱟有“活化石”之稱。

每當春夏季鱟的繁殖季節,雌雄一旦結為夫妻,便形影不離,肥大的雌鱟常馱著瘦小的丈夫蹣跚而行。此時捉到一隻鱟,提起來便是一對,故鱟享“海底鴛鴦”之美稱。

鱟有四隻眼睛。頭胸甲前端有0.5毫米的兩隻小眼睛,小眼睛對紫外光最敏感,說明這對眼睛只用來感知亮度。在鱟的頭胸甲兩側有一對大複眼,每隻眼睛是由若干個小眼睛組成。人們發現鱟的複眼有一種側抑制現象,也就是能使物體的圖像更加清晰,這一原理被應用於電視和雷達系統中,提高了電視成像的清晰度和雷達的顯示靈敏度。為此,這種億萬年默默無聞的古老動物一躍而成為近代仿生學中一顆引人矚目的“明星”。

鱟的血液中含有銅離子,它的血液是藍色的。這種藍色血液的提取物——“鱟試劑”,可以準確、快速地檢測人體內部組織是否因細菌感染而致病;在製藥和食品工業中,可用它對毒素污染進行監測。

馬蹄蟹

人們曾發現了距今5億年前的鱟化石,它與早已滅絕的三葉蟲是近親。雖然被稱它為馬蹄蟹,其實它與蟹沒有關係,倒是跟蠍、蜘蛛有親緣。

馬蹄蟹是節肢動物肢口綱劍尾目動物,現存有3屬4種,分佈在美洲和亞洲部分沿海中。中國長江口以南東、南海沿岸、廣西沿海等地有它們的身影。隨著時間的推移,與馬蹄蟹同時代的動物或者進化、或者滅絕,而惟獨只有從4億多年前問世至今仍保留其原始而古老的相貌,所以馬蹄蟹有“活化石”之稱。

最早的馬蹄蟹化石見於奧陶紀(5.05億∼4.38億年前),形態與現代馬蹄蟹相似的馬蹄蟹化石出現於侏羅紀(2.08億∼1.44億年前)。最熟知的種是唯一的美洲種美國馬蹄蟹(Limuluspolyphemus),體長可達60公分(2呎)以上。另外3種:三刺馬蹄蟹(Tachypleustridentatus,中國馬蹄蟹)、巨馬蹄蟹(T.gigas)和Carcinoscorpinusrotundicauda,分佈於亞洲,從日本到印度,此3個種在形態和習性上均似馬蹄蟹屬(Limulus)。

馬蹄蟹類在港灣的水域中最為豐富,冬季見於中等深度的水中,夏天在潮間帶的泥灘上。馬蹄蟹類一直作為人類的食物,又是軟殼蟹類的天敵。

每當春夏季鱟的繁殖季節,雌雄一旦結為夫妻,便形影不離,肥大的雌鱟常馱著瘦小的丈夫蹣跚而行。此時捉到一隻鱟,提起來便是一對,故鱟享“海底鴛鴦”之美稱。台灣著名鄉土畫家吳鼎仁曾為之畫圖,圖旁還有一首詞:閩海鱟,東鱟晴西鱟雨,南滄溟北海苦,橫虹卧碧波,鮮美名海錯。

對“愛情”堅貞不渝

鱟對自己的伴侶可以稱得上堅貞不渝。成年的鱟總是成對活動,從不分開。雄鱟總是趴在雌鱟的背上,一步不離;而雌鱟也總是背負著雄鱟四處活動。漁人們捕捉鱟的時候總是捉到一雙,就是最好的證明。

據說如果人們將雌鱟捉走,雄鱟就會留在原地等著雌鱟歸來,雌鱟不出現,雄鱟就不會離開。

(這實際上因為人們通常只在鱟“夫妻”雙雙上岸產卵的時候捕捉到鱟,造成了上述假象。)

在台灣著名鄉土畫家吳鼎仁先生的筆下,竟是風情萬種。有詞一首,如下:

閩海鱟

東鱟晴西鱟雨南滄溟北海苦

橫虹卧碧波鮮美名海錯

鱟在數億年前出現並能夠繁衍不衰,一方面是鱟自身的繁殖能力較強,另一方面因鱟肉的口感較差,而且食用后容易發生機體過敏和中毒性休克等,由於鱟具有的特殊生理毒理性質,一直以來極少被人們捕殺。然而近些年來,因有些人還沒有真正認識到吃鱟對身體健康的危害性,一些小商販在其經濟利益的驅動下,在進行盲目炒作和蓄意誤導,致使這種古生物鱟資源遭到嚴重破壞。這種濫捕濫殺東方鱟和對食用者生命安危於不顧的行為,應當引起人們的重視。

根據世界各國醫學界的研究表明,食用鱟對身體健康和生命安全存在著極大的危害:

1、鱟肉內含有一種大分子非特異蛋白致敏性物質,吃鱟可引發皮膚過敏性斑疹、紅腫和搔癢,嚴重時導致過敏性休克或致死性毒性反應,中毒的死亡率較高。這種現象早在1988年《中國海洋藥物雜誌》第三期,由廣西海洋研究所梁廣耀等人報道的“廣西沿海鱟類毒性調查初報”情況相一致。

2、鱟的肉質含有大量內環醯胺嘌呤類化學物質。根據現代醫學研究表明:嘌呤類物質在體內代謝不完全或蓄積時,是導致痛風疾病發生髮展的重要原因。

3、鱟血液顏色呈藍色,是因為鱟血漿的主要成分是血藍蛋白,每1ml血藍蛋白含重金屬有機銅(Cu2+)在0.28~0.31mg(鱟脫離水面時間長短差異)。按每隻(雄、雌性)鱟平均體重比值計算,成年鱟的血漿及肉質中含這種銅自質(Cu2+)分別在600~1300mg。據醫學研究表明:這種重金屬(Cu2+)進入人體后隨血液循環主要蓄積在肝和腎臟,對肝、腎功能不全者,可加速肝細胞壞死或肝硬化的發生髮展和引發腎功能衰竭氨中毒等併發症。此外,這種(Cu2+)質還可引發人體造血機能障礙和影響幼兒神經系統的正常發育等。也許會有一些人認為自己也曾吃過鱟,怎麼就沒有發生過敏性反應呢?這是因為每個人的體質存在個體差異的原因。雖然在吃鱟時未發生過敏性反應,但鱟血液和鱟肉中含有對人體健康有害的化學物質是不容置疑的,當這些化學物質在人體內蓄積或代謝不完全時,必定會對人體健康造成傷害。

因此,為了有效的保護和合理利用鱟資源,確保自然界生態平衡,充分體現鱟資源的社會價值,請各級政府和廣大群眾高度重視保護鱟資源的真實意義。

馬蹄蟹 |  馬蹄蟹 |

馬蹄蟹

食物進入磨胃(砂囊)后被磨碎。體內有一個大型的器官,稱為肝胰腺,可將消化酶分泌入長形的胃腸內。主要的排泄器官為一對長形的基節腺,開口於第4對步足的基部。頭胸部的神經節癒合成環狀,圍繞食道。生殖腺多分支,分佈於體內大部分區域。頭胸部附肢之後有一個橫行的板狀片(厴),覆蓋著書鰓。書鰓有節奏的拍動並激起水流,以進行呼吸。雖然馬蹄蟹可以背朝下拍動鰓片以推進身體游泳,但通常將身體彎成弓形,鑽入泥中,然後用尾劍和最後一對步足推動身體前進。

是一類與三葉蟲(現在只有化石)一樣古老的動物。鱟的祖先出現在地質歷史時期古生代的泥盆紀,當時恐龍尚未崛起,原始魚類剛剛問世,隨著時間的推移,與它同時代的動物或者進化,或者滅絕,而惟獨只有鱟從4億多年前問世至今仍然保留著它原始而古老的相貌,所以鱟有“活化石”之稱。

馬蹄蟹其實並非真正的螃蟹,而是用腮呼吸的原始的節肢動物。有寬大的盤狀身軀,細長的針狀尾巴。它們的祖先可追溯回寒武紀時期,但一直要到侏羅紀時期,才發展出馬蹄的外型。

馬蹄蟹

一年的大部分時間裡,都生活在近岸。

馬蹄蟹是一類與三葉蟲一樣古老的動物,它其實並非真正的螃蟹,而是用腮呼吸的原始的節肢動物。有寬大的盤狀身軀,細長的針狀尾巴。牠們的祖先可追溯回寒武紀時期,但一直要到侏羅紀時期,才發展出馬蹄的外型。

馬蹄蟹生活在近岸較深的水域,不善於游泳,用一對軀體翼瓣在水中捱進,或緩慢地在海底爬行。海底軟泥對它們最適合,在那兒以小蛤和幼蟲為食,用頭甲作挖掘器將其從軟泥中挖掘出來。

一年的大部分時間裡,馬蹄蟹都生活在近岸,但每年春天,成熟成年蟹成群結隊地遷移到所選的海灘上產卵。產卵地通常是波浪衝擊到的沙灘,這種選擇導致許多個體的衰落。人們尚未充分理解這種繁殖性遷移的原因,但它似乎和望月春潮有關,這時成千上萬的馬蹄蟹遷移到岸邊,在最高潮處的沙中挖坑,雌蟹在坑內產下200-300個卵,在被沙埋之前雄蟹給卵受精,然後任其發育。

在這些處於拍岸浪帶的裸露海岸上,許多蟹被海浪掀翻,把其脆弱、柔軟的軀體暴露在炙熱的陽光下,極容易成為當時集聚在海灘上的海鷗的獵物。馬蹄蟹能用其長尾巴作控制桿,來校正自己的航向,只是頗有難度。然而,這各冒險似乎值得的,因為在較為隱蔽的海灘上,產卵的雌蟹很可能活下來,但是所產的卵幾乎不太可能被孵化。產下的卵孵化四個星期,正好趕上下一個望月春潮,把新孵出的幼蟹衝進海里。

尚無明顯的理由說明馬蹄蟹的古代譜系存活下來的原因,顯然它很適應其獨特的生活方式,它十分強壯,足以在遭受產卵期間的巨大損失后倖存下來。幾百萬年來,馬蹄蟹的生活方式從未有所改善,這就使現代的觀賞者們能目睹往日的迷人形象。

現存3屬:兩屬分佈於亞洲沿岸,一屬分佈於北美沿岸。最熟知的種是唯一的美洲種美國鱟(Limulus polyphemus),體長可達60公分以上。另外3種:三刺鱟(Tachypleus tridentatus, 中國鱟)、巨鱟(T. gigas)和Carcinoscorpinus rotundicauda,分佈於亞洲,從日本到印度,此3個種在形態和習性上均似鱟屬(Limulus)。

分佈於亞洲沿海和北美沿海。

中國鱟在國內主要分佈於廣東、廣西、福建沿海海域,其主要來源有湛江、北海、長樂、平潭等地。國外分佈於日本、菲律賓等地。

南方鱟,分佈於印度、越南、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞。

鱟在數億年前出現並能夠繁衍不衰,一方面是鱟自身的繁殖能力較強,另一方面因鱟肉的口感較差,而且食用后容易發生機體過敏和中毒性休克等,由於鱟具有的特殊生理毒理性質,一直以來極少被人們捕殺。然而近些年來,因有些人還沒有真正認識到吃鱟對身體健康的危害性,一些小商販在其經濟利益的驅動下,在進行盲目炒作和蓄意誤導,致使這種古生物鱟資源遭到嚴重破壞。這種濫捕濫殺東方鱟和對食用者生命安危於不顧的行為,應當引起人們的重視。

每年春天,成熟成年蟹成群結隊地遷移到所選的海灘上產卵。產卵地通常是波浪衝擊到的沙灘,這種選擇導致許多個體的衰落。人們尚未充分理解這種繁殖性遷移的原因,但它似乎和望月春潮有關,這時成千上萬的蟹遷移到岸邊,在最高潮處的沙中挖坑,雌蟹在坑內產下200-300個卵,在被沙埋之前雄蟹給卵受精,然後任其發育。

在這些處於拍岸浪帶的裸露海岸上,許多蟹被海浪掀翻,把其脆弱、柔軟的軀體暴露在炙熱的陽光下,極容易成為當時集聚在海灘上的海鷗的獵物。能用其長尾巴作控制桿,來校正自己的航向,只是頗有難度。然而,這各冒險似乎值得的,因為在較為隱蔽的海灘上,產卵的雌蟹很可能活下來,但是所產的卵幾乎不太可能被孵化。產下的卵孵化四個星期,正好趕上下一個望月春潮,把新孵出的幼蟹衝進海里。

尚無明顯的理由說明其古代譜系存活下來的原因,顯然它很適應其獨特的生活方式,它十分強壯,足以在遭受產卵期間的巨大損失后倖存下來。

馬蹄蟹

春、夏兩季,馬蹄蟹每年春天,通常於日落後,成熟成年蟹成群結隊地遷移到所選的海灘上產卵。產卵地通常是波浪衝擊到的沙灘,這種選擇導致許多個體的衰落。人們尚未充分理解這種繁殖性遷移的原因,但它似乎和望月春潮有關,這時成千上萬的蟹遷移到岸邊,在最高潮處的沙中挖坑,雌蟹在坑內產下200-300個卵,在被沙埋之前雄蟹給卵受精,然後任其發育。每個雌馬蹄蟹由一個或多個雄馬蹄蟹伴隨,在沙上挖一系列淺坑,每個坑中產卵200∼300粒,然後雄馬蹄蟹用精液將卵覆蓋。

一般產卵地點正好在高潮線下。數周後幼體從卵中孵出,約長5公釐(0.2吋),以貯存的卵黃為營養來源。第二幼體期的個體已有一條短小的尾節,以小型動物為食,在泥灘中越冬。第三幼體期的個體形似微小的成體。幼體經蛻皮進入下一個幼體期,此時表皮圍繞頭胸部邊緣裂開,然後脫落。每次蛻皮體長即增加約25%。到9-12歲時約蛻皮16次達到性成熟。成體以海生蠕蟲為食,身上常覆以各種帶殼的生物。

每當春夏季馬蹄蟹的繁殖季節,雌雄一旦結為夫妻,便形影不離,肥大的雌馬蹄蟹常馱著瘦小的丈夫蹣跚而行。此時捉到一隻馬蹄蟹,提起來便是一對,故馬蹄蟹享“海底鴛鴦”之美稱。

物種分類世界上現存的鱟為兩亞科三屬四種,北美洲東岸海域產的美洲鱟,屬美洲鱟亞科(SubfamilyLimulinae),東南亞海域產的東方鱟、圓尾鱟、巨鱟均屬鱟亞科(SubfamilyTachypleinae)。

| 亞科 | 種 | 分佈海域 | ||

| 中文名稱 | 拉丁文名稱 | 中文名稱 | 拉丁文名稱 | |

| 美洲鱟亞科 | SubfamilyLimulinae | 美洲鱟 | Limuluspolyphemus | 北美洲東岸海域 |

| 鱟亞科 | SubfamilyTachypleinae | 東方鱟 | Tachypleustridentatus | 東南亞海域 |

| 圓尾鱟 | Carcinoscorpinusrotundicauda | |||

| 巨鱟 | T.gigas | |||

| 中文學名 | 美洲鱟 | 中文學名 | 東方鱟 |

| 拉丁學名 | Limuluspolyphemu | 拉丁學名 | Tachpleustridentatus |

| 界 | 動物界 | 界 | 動物界 |

| 門 | 節肢動物門 | 門 | 節肢動物門 |

| 亞門 | 螯肢動物亞門 | 亞門 | 鱟屬螯肢動物亞門 |

| 綱 | 劍尾綱 | 綱 | 肢口綱 |

| 目 | 劍尾目 | 目 | 劍尾目 |

| 科 | 鱟科 | 科 | 鱟科 |

| 屬 | 美洲鱟屬 | 屬 | 東方鱟屬 |

| 種 | 美洲鱟 | 種 | 中國鱟 |

| 分佈區域 | 墨西哥灣和北美洲東岸 | 分佈區域 | 中國長江口以南,東海、南海沿岸至馬來半島海域 |

| 別稱 | 鱟魚,中國鱟,馬蹄鱟,三刺鱟,海怪 | ||

| 中文名 | 圓尾鱟 | 學名 | 南方鱟 |

| 別稱 | 馬蹄蟹 | 二名法 | Tachypleusgigas |

| 學名 | Carcinoscorpiusrotundicauda | 界 | 動物界 |

| 界 | 動物界 | 門 | 節肢動物門 |

| 門 | 節肢動物門 | 亞門 | 螯肢動物亞門 |

| 亞門 | 螯肢動物亞門 | 綱 | 肢口綱 |

| 綱 | 肢口綱 | 目 | 劍尾目 |

| 目 | 劍尾目 | 科 | 鱟科 |

| 科 | 鱟科 | 屬 | 亞洲鱟屬 |

| 屬 | 鱟屬 | 種 | 南方鱟 |

| 種 | 圓尾鱟 | 分佈 | 印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、中國及泰國 |

| 分部 | 東亞與東南亞各沿海地區,包括日本、台灣、香港、澳門、和中國沿岸 |

藥用價值肢口綱劍尾目鱟科動物鱟TachypleustridentatusLeach,以尾狀刺及其腹內鱟珠入葯。鱟的肉、卵均可食用。其殼、尾、卵、肉和血均可入葯。洗凈曬乾。

性味歸經鱟尾炭:咸,溫。

鱟珠:澀,涼。

目前世界上僅有四種:中國鱟、美洲鱟、馬來鱟和圓尾鱟。

| 中國鱟 | 美洲鱟 | 馬來鱟 | 圓尾鱟 |

一、中國鱟與南方鱟為省重點保護動物,《中國物種紅色名錄》為瀕危級別。二、圓尾鱟為省重點保護動物,《中國物種紅色名錄》為易危級別。保護區遂溪自然保護區廣東湛江遂溪中國鱟自然保護區,經遂溪縣人民政府2000年9月7日《關於設立中國鱟自然保護區的批複》(遂府函「2000」47號)設立。遂溪中國鱟自然保護區位於遂溪縣草潭鎮角頭沙咀東北至西北(即東至:109°47′59″,西至:109°45′08″,南至:21°20′08″,北至:21°22′35″)海域,總面積1000公頃。保護區內設有面積350公頃的核心區;面積510公頃的緩衝區;面積140公頃的實驗區。

平潭島特別保護區平潭島是大陸享譽世界的產鱟區,當地中國鱟產量曾居全國第一,然而,由於福建人愛吃鱟,大量捕抓及各種原因,上世紀末,平潭中國鱟已難覓蹤跡,成為了瀕危物種。多年來,平潭縣和福州市政府不斷加大中國鱟的保護力度,禁止任何單位和個人捕捉、馴養繁殖、經營利用、收購、出售中國鱟及其產品,以此來加強對中國鱟的保護。然而,由於中國鱟生長周期長,幼年的中國鱟需要近13年時間才能繁殖,因此保護形勢依然嚴峻。2010年4月,記者從福建省野生動物保護協會了解到,福建平潭島中國鱟特別保護區正在醞釀建設中。這個保護區建成后,可為中國鱟提供繁衍和越冬的安全場所。南三島鱟類自然保護區2003年11月20日,經湛江市坡頭區人民政府批准(湛坡府函[2003]45號文),建立了南三島鱟類自然保護區,級別為縣級,主要保護珍稀瀕危的中國鱟和圓尾鱟等鱟類品種。該保護區位於風光秀麗的南三島東部下利劍沙至大王廟一帶海域,面積2185.5公頃,其四至範圍坐標為:N21°11′48″,E110°37′18″; N21°11′48″,E110°38′54″;N21°08′06″,E110°37′30″; N21°08′06″,E110°35′24″。保護區功能區劃分為核心區、試驗區和緩衝區,其中核心區面積838.1公頃,試驗區面積488.6公頃,緩衝區面積858.8公頃。廣西中國鱟保護區2009年3月,廣西漁政部門在檢查中發現,濫捕濫殺這種珍貴動物的現象在沿海地區非常嚴重。中國鱟的數量正在急劇減少。由於北海水質好,無污染,特別適合中國鱟生存,有關部門正在籌劃建立一個中國鱟保護區。國外文獻表明至少有11種遷徙鳥類及部分魚類以鱟卵為主要食物,因此鱟也是生態鏈的重要組成部分。如果鱟數量減少,將對生態造成一定影響。部分生物學家及鱟試劑廠家等已向國家建議設立鱟保護區及立法保護鱟。瀕危原因一、作為醫藥被利用:用鱟血細胞製成試劑,可以快速而靈敏檢測內毒素,中國鱟是鱟試劑的主要來源之一,因此被大量獵殺。二、作為食物被利用:中國鱟在其分佈地成千上萬地被捕撈,銷往全國各地,並被當成盤中餐,資源嚴重減少。

功能主治

鱟尾炭:止血。用於肺結核咯血,胃出血;外用治外傷出血。

鱟珠:清熱解毒。用於咽喉痛。

用法用量

鱟尾炭:1~2錢;外用適量。

鱟珠:1~2分,水沖服。

用藥忌宜

孟銑:“多食發嗽及瘡癬。”

古籍考證

出自《嘉祐本草》;①《本草拾遺》:“鱟,生南海。大小皆牝牡相隨。”②《綱目》:“鱟,狀如熨斗之形,廣尺余,其甲瑩滑,青黑色,鏊背骨眼,眼在背上,口在腹下,頭如蜣螂,十二足,似蟹,在腹兩旁,長五、六尺,尾長一、二尺,有三棱如棕莖,背上有骨如角,高七、八寸,如石珊瑚狀,每過海,相負示背,乘風而游,俗呼鱟帆,亦曰鱟BI。其血碧色,腹有子如黍粟米,可為醯醬。小者名鬼鱟,食之害人。”

——《全國中草藥彙編》

人類一直就將馬蹄蟹當作食物,它們的肉、生殖腺和卵都可食用。但是它們的血液中含銅量過高,所以多食會中毒。

馬蹄蟹的血液可用作醫用試劑。血液中的變形細胞(少量,離心得到沉澱白色物)甚至被帶上外太空,偵測有機體及保護太空人免於疾病傷害。馬蹄蟹的血液中含有銅離子(血青蛋白),它的血液是藍色的。這種藍色血液的提取物——“鱟試劑”,可以準確、快速地檢測人體內部組織是否因細菌感染而致病;在製藥和食品工業中,可用它對毒素污染進行監測。

此外,人們發現馬蹄蟹的複眼有一種側抑制現象,也就是能使物體的圖像更加清晰,這一原理被應用於電視和雷達系統中,提高了電視成像的清晰度和雷達的顯示靈敏度。為此,這種億萬年默默無聞的古老動物一躍而成為近代仿生學中一顆引人矚目的“明星”。

眼睛

有四隻眼睛。頭胸甲前端有0.5毫米的兩隻小眼睛,小眼睛對紫外光最敏感,說明這對眼睛只用來感知亮度。在頭胸甲兩側有一對大複眼,每隻眼睛是由若干個小眼睛組成。人們發現鱟的複眼有一種側抑制現象,也就是能使物體的圖像更加清晰,這一原理被應用於電視和雷達系統中,提高了電視成像的清晰度和雷達的顯示靈敏度。為此,這種億萬年默默無聞的古老動物一躍而成為近代仿生學中一顆引人矚目的“明星”。

血液

血液中含有銅離子,它的血液是藍色的。麻省海生所的一位研究員龐博士(Dr.FrederickB.Bang)於一九五五年無意中發現鱟血的快速凝固,事實上是身體防禦系統上的重要一環。換言之,當鱟殼受損傷而流出的血液會很快凝固,這是為了防止細菌侵入體內。於是,科學家意識到可以用鱟血來作為一種細菌測試器,再經過進一步探討,科學家們更發現鱟血當中有一種特殊細胞,不僅可以測出活菌,同時也能測出細菌所分泌的內毒素(endotoxin)。所以鱟血這種藍色血液的提取物——“鱟試劑”,可以準確、快速地檢測人體內部組織是否因細菌感染而致病;在製藥和食品工業中,還可用它對毒素污染進行監測。

目前鱟血的其他研究及在醫學上的應用還繼續為科學家們所探討和發展之中。

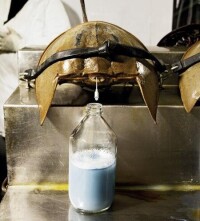

3.放在特殊架子上取血

下面顯示的是製藥公司——查爾斯-里弗爾(Charles River)是如何收穫馬蹄蟹,在不用殺死它們的情況下把它們的血液製成可以發現污染物的試劑的。該公司是得到美國食品及藥品管理局許可,可以生產和銷售鱟變形細胞溶解物的5家公司之一。

1.捕捉馬蹄蟹 | 1、捕捉馬蹄蟹 得到自然資源部允許的漁民正在捕捉爬上南卡羅來納州的海岸產卵的馬蹄蟹,他們把馬蹄蟹從淺水裡撿起來,放進船里。 |

2.清洗 | 2、清洗馬蹄蟹 馬蹄蟹被放進封閉容器里送入實驗室的加工廠,放在這種容器里可以保證它們外觀好看潮濕。沙粒、藤壺和其他垃圾都要清除掉,而且還要檢查這些動物是否有傷。該公司並不提取生病的馬蹄蟹血。 |

取血 | 3、放在特殊架子上取血 馬蹄蟹被放置在特殊架子上后,一根不鏽鋼針會刺穿心臟包膜,抽取正流入心臟的氧化血液。每隻大約會有100毫升血液流入經過消毒的瓶子里。 |

釋放 | 4、釋放 在馬蹄蟹被捕捉的同一天,它們會被帶到距離被捉地大約70英里到80英里(112.65到128.75公里)的地方釋放掉。這樣做能夠確保它們不會流血太久。此時這些馬蹄蟹有足夠的血液可以供給附屬肢體,以便它們可以倖存下來,慢慢恢復健康。 |

5、加工 | 5、加工 這些血液通過離心機分離提取出鱟變形細胞。然後這些細胞通過分解釋放出凝集素(coagulogen),這是形成鱟變形細胞溶解物的基本成分。據估計,鱟變形細胞溶解物的售價大約是每誇脫(946.35毫升)1.5萬美元。 |

6、銷售 | 6、銷售 查爾斯-里弗爾公司向消費者出售鱟試劑,供他們通過靜脈輸液治療疾病,或者給戰場上的士兵使用。該實驗室的兩種最新攜帶型試劑最近被帶上了國際空間站。 |

在世界部分國家包括國內某些地區有食用鱟的習慣,方法也各不同,有烤的,煲湯的。

但據世界各國醫學界的研究表明:食用鱟對身體健康和生命安全存在著極大危害。

1.鱟肉內含有一種大分子非特異蛋白致敏性物質,吃鱟可引發皮膚過敏性斑疹、紅腫和搔癢,嚴重時導致過敏性休克或致死性毒性反應,中毒的死亡率較高。這種現象早在1988年《中國海洋藥物雜誌》第三期,由廣西海洋研究所梁廣耀等人報道的“廣西沿海鱟類毒性調查初報”情況相一致。

2.鱟的肉質含有大量內環醯胺嘌呤類化學物質。根據現代醫學研究表明:嘌呤類物質在體內代謝不完全或蓄積時,是導致痛風疾病發生髮展的重要原因。

3.鱟血漿的主要成分是血藍蛋白,每1ml血藍蛋白含重金屬有機銅(Cu2+)在0.28~0.31mg(鱟脫離水面時間長短差異)。按每隻(雄、雌性)鱟平均體重比值計算,成年鱟的血漿及肉質中含這種銅自質(Cu2+)分別在600~1300mg。據醫學研究表明:這種重金屬(Cu2+)進入人體后隨血液循環主要蓄積在肝和腎臟,對肝、腎功能不全者,可加速肝細胞壞死或肝硬化的發生髮展和引發腎功能衰竭氨中毒等併發症。此外,這種(Cu2+)質還可引發人體造血機能障礙和影響幼兒神經系統的正常發育等。