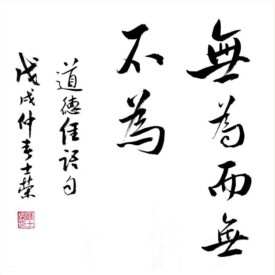

無為而無不為

出自《道德經》第三十七章

出自老子《道德經》第三十七章“道常無為而無不為”。說的是人要遵循自然之理,順應自然的運行,不必去干預自然的運行,不做不必的事,但也必須去做“作為自然與社會一部分的你”遵循自然邏輯該做的事(無不為)。

“道”的作用就是無為,它的效果是無不為。道順應自然,是自然而然的,一直這樣,好像什麼沒有做,無所作為,叫無為。無為就是不違反自然,“為”和違背的“違”相通。萬物都要因為這個無所作為的道而生生不息,千變萬化,所以無所不為。道生長宇宙萬物,但沒有主宰的用意。

就如同老子說,無為而無不為,這句話只是為了展示給大家一種現象,就是無為會導致無不為。但是,如果很多人帶著有色眼鏡去解讀,當“無不為”成了我們的目標時,那麼我們當然應該無為,但這種“應該無為”,則很明顯是一種“刻意的無為”。

為了保證禮法的有效實施,道家還提出了政治權力中的操作原則,即君無為而臣有為,這一原則正式出現於黃老學派。從歷史上來看,老子針對統治者第一次提出了“無為”的主張,認為君主無為,百姓可以自化、自正、自富、自朴。

老子的無為主要是想消解統治者對百姓過多的控制與干涉,給百姓以更多的生存空間,以使社會恢復並保持和諧與秩序。當然實際的社會並沒有這樣簡單,僅靠無為並不能使社會恢復秩序,正是由於此,黃老學派才提出了“法”作為君主無為的補充。《經法》云:“故執道者之觀於天下也,無執也,無處也,無為也,無私也,是故天下有事,無不自為刑名聲號矣。刑名已立,聲號已建,則無所逃跡匿正矣。”《十大經》也說:“欲知得失,請必審名察形。刑恆自定,是我愈靜,事恆自施,是我無為。”

君主之無為,是因為有刑名法度約束天下。與此相應,就是必須有執法的人,即所謂臣。黃老學派認為,君主必須無為,而臣子則必須有為。莊子學派作品《莊子·天道》及黃老學派作品《管子》都明確提出了這一原則。《天道》說:“無為也,則用天下而有餘,有為也,則為天下用而不足。……上必無為而用天下,下必有為為天下用。此不易之道也。”《管子·心術上》也說:“心之在體,君之位也;九竅之有職,官之分也。”“耳目者,視聽之官也,心而無與於視聽之事,則官得守其分矣。夫,心有欲者,物過而目不見,聲至而耳不聞也。故日:“上離其道,下失其事。”故日:心術者,無為而制竅者也。故日“君”。‘毋代馬走’,‘毋代鳥飛’,此言不奪能。不與下試也。”

這是以心與九竅比喻君臣,充分表現稷下道家以治身、治國為一理的特點。照這樣的解釋,“君無為而臣有為”,第一是為了區分君臣不同角色,並保證君主處於主動的地位;第二是為了有效發揮大臣的能力,使各盡其責。總之,是於上下都有利的原則。“君無為而臣有為”的主張,對法家產生了重大影響,並在中國實際的政治生活中發揮了作用。

簡言之,無為論,正確的理解應當是不違背事物的本性而為。“人主之術,處無為之事,而行不言之教,清靜而不動,一度而不搖,因循而任下,責成而不勞”(《主術訓》),“上操其名,以責其實,臣守其職,以效其功”(《修務訓》),實質上是“君逸臣勞”,以臣下眾人的智慧來實現君主的“無為”,而所謂君主的“無為”在於因勢義導,並不代表放棄對官吏職責的考核。

出自老子《道德經》第三十七章“道常無為而無不為”。

道總是無為的,但是遵循規律來治理國家自然會成就了所有的事。

自然,道家的核心概念之一。道家自然分“創造自然的自然”和“被自然所創造的自然”,前者比後者更高,是後者的否定,因為它用“人為”否定了“自然”。但它也是同一個自然的“自否定”,因為“人為”、“創造”也是自然,而且更加是自然,所以它是自然的“本質”、也是真正的自然。道家的“自然”概念中的兩個層次,即“無為”層次和“有為”層次。只有“創造自然的自然”才是最自然的,因為只有建立在自由意志之上的道德才是真正的道德,才是道家所提倡的道常無為法自然。

楊朱主張個人本位論,但他絕不是一個無政府主義者。如前所述,楊朱提出了“人人不損一毫,人人不利天下,天下治矣”的觀點,由於文獻有缺,我們已不知楊朱是如何具體論證和具體發揮他的這個觀點了。《說苑·政理》中的一段記載卻彌補了這個缺憾。“楊朱見梁王言:‘治天下如運諸掌然。’梁王曰:‘……何以?’楊朱曰:‘誠有之。君不見夫牧羊乎?百羊而群,使五尺童子荷杖而隨之,欲東而東,欲西而西。君且使堯率一羊,舜荷杖而隨之,則亂之始也……將治大者不治小,成大功者不小苛。此之謂也。”

在這個“童子牧羊”的比喻中,羊群“欲東而東,欲西而西”,享有充分的自由。而象徵統治者、管理者的“童子”只是“荷杖隨之”,並不亂加干涉。這不禁使我們想起了亞當·斯密關於“看不見的手”的比喻以及關於國家只應起“守夜人”作用而不亂干涉經濟活動的觀點。雖然與亞當·斯密的近代經濟自由主義理論相比,楊朱的觀點只能稱之為古代樸素的自由主義政治理論,但其歷史地位則是不應低估的。

中國古代自由主義理論的首倡者是老子。老子的無為論乃是中國古代自由主義的“大本營”和“基本形式”。楊朱的“童子牧羊”論正是“無為而治”論的一種具體表現形式。

這裡值得一提的是管子的“或使論”。蒙文通指出《管子·白心》一篇,“闡或使之義為備”,這實在是慧眼獨具。《白心》云:“天或維之,地或載之。”“夫天不墜,地不沉,夫或維而載之也夫!又況於人?人有治之,辟之若夫雷鼓之動也。夫不能自搖者,夫或搖之。夫或者何?若然者也。視則不見,聽則不聞,灑乎天下滿,不見其塞。”“或者”在古代漢語中,是指代一種雖暫時不能實指但確實存在的人或其他對象。在《白心》中,這個“或者”是指一種對自然、社會現象起基礎和推動、支配作用的力量,其特點是“視則不見”,“灑乎天下滿”。不難看出,這種“或使”論同亞當·斯密的“看不見的手”的理論如出一轍。二者的深層含義都是對客觀存在但暫時尚未被人完全認識的客觀自然規律和社會規律的承認。

《白心》是主張“治無治”即無為而治的。《白心》云:“無益言,無損言。”與《白心》屬於同一學派的《管子·心術上》云:“無為之道,因也。因也者,無益無損也。”蒙文通認為可視此論同楊朱的理論為“一貫之道”。蒙文通說:“物至自治,安用拔一毛以利之。拔毛以利,適為不利也。”“拔毛利之,則益之也,適亂之也。楊子之說,得《心術》、《白心》之言而義益彰。”

對於《白心》、《心術》作者的學派歸屬,當代學者看法殊異。蒙文通則徑將其作者歸屬於楊朱學派。我認為,即使不同意蒙文通關於作者學派的歸屬,至少也應贊同他的以下觀點:楊朱所云“人人不拔一毛,人人不利天下,天下治矣”,楊朱本人的論證已不可知,而《白心》、《心術》篇的有關論點和論證正可視為楊朱觀點的進一步“具體論證”和繼續發展。楊朱學派和《心術》、《白心》的作者,作為一個一脈相承的流派或兩個有一定聯繫的流派,他們都在進一步豐富和充實中國先秦時期的自由主義政治理論方面作出了自己的貢獻。

有為即莊子說的有所待,待就是依賴於條件,隨條件的變化而變化,因緣和合而成。無為即莊子說的無所待,不依賴任何條件,無所依、無所附,自本自根,自為主宰,不隨條件的變化而變化,永恆真實,圓滿逍遙。因為一切都可以超越。超越了一切,才叫無可待!

超越了我,知道人我無二。超越了生死,莊子才會鼓盆而歌。超越了眾生,莊子於是知道了魚樂,並可以是蝴蝶,蝴蝶也可以是他。超越了物我,列子才可以御風而行!才能乘天地之正,而御六氣之辯,以游無窮。

無為,是《道德經》中的重要概念。道家所宣揚的“無為”是一種生存的大智慧,而不是終極目標。

《雲笈七籤》指出:“欲求無為,先當避害。何者?遠嫌疑、遠小人、遠苟得、遠行止;慎口食、慎舌利、慎處鬧、慎力斗。常思過失,改而從善。又能通天文、通地理、通人事、通鬼神、通時機、通術數。是則與聖齊功,與天同德矣”。

道家的“無為”,並非消極避世,而是應該努力學習,積極進取,通曉自然和社會,善於處理人際關係。

所以說,“無為”並非無所作為,什麼事情都不做;而是應該按“道”行事,處世立命,必須摒棄妄自作為,遠禍慎行,追求樸素節儉、清靜寡慾的境界。

如果說把老子的思想方式與孔子的思維方式相比較,我們可能更好地了解老子辯證法作為一種方法論的特點。照老子看,雖然事物的兩極(如“有”和“無”、“陰”和“陽”)是相對應的,並且是相互聯繫著的,可以互相轉化的。但是兩個相對應事物其一總是處在兩極中的一極,因此老子注意的是要找尋此一極相對應的彼一極。例如要從美方面(一極)找丑方面(一極)等等。而孔子則不一樣。雖然他也注意到事物有對立的兩極(如“過”和“不及”),兩極之間也有著聯繫,並可以互相轉化,但他注意的則是找兩極之間的“中極”,這就是孔子的“中庸之道”。如果說,老子重視的是在一極中找相對立的另一極,即是由正極找相對應的負極,包含著對“否定"意義的認識。那麼孔子重視的在兩極之間找中極,即“中庸之道”,則更多地包含著對“肯定”意義的認識。

老子說“道常無為而無不為’’,如果說“無為"是對“為”的“否定”,那麼“無不為"則是對“為”的“肯定”。它作為一種方法論的公式可做如下表述:通過否定達到肯定。老子認為,通過否定達到肯定是“道”的特性。“通過否定達到肯定"是老子的認識原則。我們對這個問題可以從兩個方面進行分析;①我們知道,照老子的看法,“道”不是認識的對象。“道,可道,非常道”,可道之“道”不是無名無形的永恆不變的“常道”,那就是說不可能在經驗中得到對“常道”的認識,或者說我們不能用一般的方法認識“道”。因為,認識總是認識有名有形之物,而“道”無名無形,它不是什麼。作為一般認識的對象,它必是什麼(即有其規定性),而“道”不是什麼(無規定性),所以就無法用經驗的方法說它是什麼,只能說“道"不是什麼。因此,老子認為必須先把一般的認識經驗去掉,以至於在思想中把有名有形的經驗性的東西統統去掉,才不會用經驗性的認識說“道”是什麼。達到這種地步,才符合“道"的“無為”的要求。而“無為”才可以“無不為”,也就是說,“道”不能用經驗的方法來把握,而得另闢途徑,這個途徑就是“通過否定達到肯定”的方法。從說“道”不是什麼而了解“道",即否定“道”的經驗性認識之後,從超乎經驗的覺悟上才有可能把握“道”,而“與道同體”。②在《道德經》中把宇宙本體稱為“道”,這由原則上說也是不合老子思想體系要求的。因為“道”作為世界的本體不能說它是什麼,作為世界本體的“道”就是“道",它不能以名稱之,而稱它為“道”是沒有辦法的辦法,只是勉強給它一個名稱。“有物混成,先天地生。……吾不知其名,字之日道,強為之名日大。”因此,在《道德經》中對“道”所做的說明,大都用一些不確定的或者是極其模糊的、甚至是否定的形容詞來描述,以免人們把“道”看成是什麼具體的東西。例如用“玄之又玄”、“恍兮惚兮”等等。由此,也許我們可以得出這樣一個看法,作為一種以否定為特徵的方法論的老子哲學,大體上可得到以下的看法:

《道德經》的論證方法可以稱之為“否定”的方法,或者稱之為“通過否定達到肯定”的方法,這種方法有時我們也把它叫做“負”的方法。這種“負”的方法不僅為老子所採用,莊子也用這種方法為他的哲學做論證。他認為人要達到“精神上自由”的境界,就必須否定“禮樂”、“仁義”等等,甚至還要否定對自己身心的執著。這種“否定”的方法也影響著魏晉時期思想的各個方面。魏晉玄學提出“得意忘言”的方法,認為語言只是一種工具,它不是事物的本身,或者說語言僅僅是表達意義(思想意義)的工具,只有不執著作為工具的語言才可以透過語言、忘掉語言體會到“意”(事物的內在本質,或者說“存在”的“所以存在”的根據)。也就是說,只有透過現象才可以得到本質。如果以“現象”為“本質”,抓住“現象"不放,那就得不到“本質”。因此,在文學中有所謂求“言外之意”,音樂中有所謂求“弦外之音”,繪畫中有所謂求“畫外之景”。這種思維方法深深地影響著中國的文學藝術理論。在印度佛教中也有這種“負”的方法,而中國佛教禪宗更是以一種中國式“負”的思維方式來做論證。佛教當然要求解決如何成佛的問題。原來在印度佛教主要通過坐禪、念經等等達到超脫輪迴,達到“涅槧”境界。而禪宗認為,肯定坐禪、念佛、拜佛等等是不能成佛的,這是因為把這些形式的東西看成“成佛”的辦法抓住不放,這是根本不能成佛的。只有否定這些形式的方法,不去執著這些形式,才可能覺悟而解脫,以成“佛道”。故禪宗大師慧能說:“一念迷,即眾生;一念覺,即佛。”禪宗這種思維方式與老子的“否定”的方法有著密切的聯繫。

由此可見,老子哲學的否定方法至少包含著三個對提高人們理論思維很有意義的內容。第一,他認識到,否定和肯定是一對矛盾,而且否定比肯定對認識事物更為重要,從否定方面來了解肯定方面比從肯定方面來了解肯定方面,會對事物有更深刻的認識。第二,否定中包含著肯定,用否定對待肯定,恰恰可以成就肯定,或者說可以完成更高一級的肯定。第三,由否定方面看到了矛盾相互轉化的重要意義,並提出由否定方面阻止使事物向其相反的方向轉化的可能性。老子把預先處於否定的方面作為阻止事物向相反的(不利的)方向轉化的手段。雖然老子的“否定”思想(負的方法)並不是說非常完善,但是作為一種思維方式或者作為一種論證方式在哲學上無疑是有它重要意義的。

無為而無不為-李少白書法

《道德經》,又稱《道德真經》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,是中國古代先秦諸子分家前的一部著作,為其時諸子所共仰,傳說是春秋時期的老子(即李耳,河南鹿邑人)所撰寫,是道家哲學思想的重要來源。道德經分上下兩篇,原文上篇《德經》、下篇《道經》,不分章,后改為《道經》37章在前,第38章之後為《德經》,並分為81章。是中國歷史上首部完整的哲學著作。

《道德經》到了公元前206年-公元200年,被奉為道教經典,所以有學者認為《道德經》被分為八十一章有明顯的道教的九九歸一的思想,在內容的分割上未免牽強。但道德經前三十七章講道,后四十四章言德,簡單說來,道是體,德是用,二者不能等同。至清代魏源首次破此慣例而分《道德經》為六十八章,相對保持了每章的完整性。

一、為的語義

在漢語中,“為”字有著悠久的歷史,早在甲骨文、金文和石鼓文里就已經出現。一些現代學者曾根據它的象形構造,指出了它所具有的原初語義:“從爪從象,意古者役象以助勞其事”(羅振玉);“象以手牽象助勞之意”(商承祚);“蓋示以象從事耕作”(郭沫若)。由此可見,“為”字在最初形成的時候,主要是指人們從事的農業生產活動(“助勞”、“耕作”)。

在《易經》、《尚書》、《詩經》等殷周典籍中,“為”字已經不限於特指人們的農業生產實踐,而開始被用來泛指人們在現實生活中從事的各種行為活動。像《易經》中的“利用為大作”、“不利為寇”、“武人為於大君”,《尚書》中的“為壇於南方”、“惟我下民秉為”、“凡厥庶民,有猷有為有守”,《詩經》中的“改為”、“為政”、“為謀為毖”等,就大大超出了農業生產勞動的範圍,而進一步擴展到政治、軍事、文化、宗教、日常生活等領域。與此相應,“為”字的語義也發生了一些變化。《爾雅·釋言》便以“為”釋“作”:“作,造、為也”;郝懿行在《爾雅義疏》中又對此做出了具體的解釋,並且將“為”與“人”直接聯繫起來:“為者,行也、成也、施也、治也、用也、使也,皆不出造、作二義。……‘為’與‘偽’古通用。凡非天性而人所造作者,皆‘偽’也。……‘作’、‘偽’二字俱從‘人’,是皆人之所為矣。”由此可見,“為”字在古漢語中的通行語義,主要是指人們從事的創造製作活動(“造”、“作”)。

在《老子》文本中,大量出現的“為”字也明顯具有意指“創造製作活動”的語義。例如,“生而不有,為而不恃”(二章)、“為大於其細,……天下大事,必作於細”(六十三章)等語句,就清晰地將“為”與“生”、“作”相提並論。與此同時,《老子》文本還進一步從哲理的角度出發,強調了“為”字又包含著“有目的有意圖”的內涵。例如,“常使民無知無欲,使夫智者不敢為也”(三章)、“智慧出,有大偽”(十八章)等語句,便指出了“為”(“偽”)的活動離不開“知”、“欲”、“智慧”。值得注意的是,先秦時期的其他一些哲學文本,對於“為”字也做出過類似的詮釋。例如,《荀子·正名》便指出:“心慮而能為之動,謂之偽”,認為“為”(“偽”)就是“心慮”與“能動”的有機結合;《墨經》也主張:“為,窮知而縣於欲也”,《經說》則更是以“志、行”釋“為”,明確把“為”看成是“有目的有意圖”與“創造製作活動”的內在統一。有鑒於此,本文認為,我們可以在“有目的有意圖的創造製作活動”這一語義上,理解和運用老子哲學以及先秦哲學中的“為”概念。

二、道之常

《爾雅》曰:“一達之謂道”;《說文解字》也曰:“道,所行道也”(段玉裁註:“道者人所行,故亦謂之行。道之引伸為道理,亦為引道”)。或許受到這種原初語義的潛在影響,“道”這個概念在中國哲學中也一直具有“人的行為活動應該遵循的基本法則”的意蘊;如孔子主張的“忠恕之道”、“中庸之道”,墨子主張的“聖王之道”、“天下之治道”,孟子主張的“仁政王道”,郭象主張的“明內聖外王之道”等等,主要就是一些與人為活動直接相關的“道”。

誠然,在老子那裡,“道”的概念首先是包含著宇宙觀方面的豐富內涵,主要意指天地萬物的存在本根,即所謂的“道者,萬物之奧”(六十二章)、“萬物之宗”(四章)。不過,引人注目的是,在界定“道”的本質特徵(“常”)時,老子恰恰也特別選擇了“無為而無不為”六個字,明確提出了“道常無為而無不為”(三十七章)這一著名命題,從而使他指認的“道”依然浸潤著“為”的深度意蘊。結果,通過這一界定,老子不僅試圖從“為”的視角解說“道”,而且力求從“道”的高度關注“為”,從而在中國哲學史上第一次把“為”從一個普通的字辭提升為一個具有重要意義的基本哲學範疇。

從“道”與“為”內在關聯的角度看,老子強調的“道常無為而無不為”,實際上主要包含著以下幾個層面的哲理意蘊:首先,“道”作為天地萬物的存在本根,對於它們具有生化養育的功能,所謂“道生一,一生二,二生三,三生萬物”(四十二章),所謂“大道泛兮,……衣養萬物”(三十四章)。這裡說的“生”、“衣養”,其實就是意指“創造製作”。正是在這個意義上老子認為:“道”是“天地之始”、“萬物之母”(一章)。

其次,“道”對於天地萬物的生化養育,雖然是一種創造製作的活動,卻又純粹是出於無目的無意圖的自然而然,所謂“道法自然”(二十五章),所謂“夫莫之命而常自然”(五十一章)。這裡說的“法自然”、“莫之命”,其實就是意指“不是出於有目的有意圖的命令”。正是在這個意義上老子認為:“道”雖然“生萬物”,卻又“常無為”。

最後,“道”在無目的無意圖地生化養育天地萬物的時候,又能夠實現合目的合意圖的有常有序,以致可以說“道”彷彿是有目的有意圖地生化養育了天地萬物,所謂“天之道,不爭而善勝,不言而善應,不召而自來,繟然而善謀,天網恢恢,疏而不失”(七十三章),所謂“夫物芸芸,各復歸其根,歸根曰靜,是謂復命,復命曰常”(十六章)。這裡說的“繟然而善謀”、“復命”,其實就是意指“復歸有目的有意圖的命令”。正是在這個意義上老子認為:“道”雖然“常無為”,卻又“無不為”。

由此可見,在老子哲學中,具有否定性內涵的“無為”,並不是斷然主張“根本不去從事任何創造製作活動”(因為“道”畢竟能夠“生”萬物),而是旨在要求“無目的無意圖地從事創造製作活動”;至於具有否定之否定意蘊的“無不為”,也不是簡單地肯定“有目的有意圖地從事創造製作活動”,而是著重強調了“合目的合意圖地從事一切創造製作活動”。有鑒於此,本文下面也將在這些意義上,理解和運用老子哲學提出的“無為”和“無不為”兩個概念。

這樣,“道常無為而無不為”的命題,便在相反相成之中構成了一個有機的整體,並且從“為”的視角揭示出一條深刻的哲理:大自然之“道”其實是在無意圖而合意圖、無目的而合目的之中生化養育了宇宙天地的萬千事物。

三、人法道

老子如此深刻地揭示大自然在“無為而無不為”之中的創造生化,似乎不是出於“為自然而自然”的好奇心;因為他並沒有進一步去具體考察大自然是怎樣在“無為而無不為”之中生化養育了天地萬物的內在機制問題,而是從“道”的本質特徵中直接就推演出“人”的存在範式,明確要求:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”(二十五章)按照這一要求,人首先應該像道那樣堅持“常無為”。所以老子曾反覆指出:“是以聖人處無為之事,行不言之教”(二章)。當然,老子要人“無為”,也不是斷然主張人們根本不去從事任何創造製作活動,而是熱切希望人們像道那樣無目的無意圖地從事創造製作活動。因此,老子不僅強調“無知無欲”、“絕聖棄智”(十九章),而且號召“虛其心、實其腹,弱其志、強其骨”(三章),一方面要求人們削弱那些旨在產生“目的意圖”的“心”、“志”動力,另一方面卻又鼓勵人們加強那些旨在從事“創造製作”的“腹”、“骨”實力。

按照這一要求,人在像道那樣堅持“常無為”的基礎上,還應該像道那樣實現“無不為”的目標,即最終使自己的一切創造製作活動都能夠達到合目的合意圖的理想境界。所以老子曾反覆指出:“是以聖人無為故無敗,無執故無失”(六十四章)。這裡所謂的“無敗”、“無失”,顯然就是意指人的無目的無意圖的創造製作活動,能夠像道那樣在合目的合意圖中順利取得成功。

老子又進一步將人的這種“無為而無不為”的存在範式落實到人與自然、人與人之間關係的各個方面,試圖全方位地具體闡發“人法道”的哲理內涵。首先,在對待自然萬物方面,老子明確要求“以輔萬物之自然而不敢為”(六十四章)。換句話說,人只有“無為”於“物”,才能夠“無不為”地實現“萬物將自賓”(三十二章)的目的。其次,在對待個體發展方面,老子明確要求“聖人後其身而身先,外其身而身存;非以其無私邪?故能成其私”(七章)。換句話說,人只有“無為”於“私”,才能夠“無不為”地實現“成其私”的目的。

最後,在對待社會治理方面,老子明確要求“為無為則無不治”(三章),主張“我無為而民自化,我好靜而民自正,我無事而民自富,我無欲而民自朴”(五十七章)。換句話說,人只有“無為”於“治”,才能夠“無不為”地實現“成其治”的目的。不難看出,雖然老子明確倡導“無為”,但無論是在道的本質特徵上、還是在人的存在範式上,他都充分肯定了“無不為”的積極意義,以致在《老子》的文本中,“無為而無不為”總是構成了一個有機的整體。因此,我們在將老子哲學的基本傾向概括為“無為”的同時,不應該忽略了它其實還包含著主張“無不為”的內在因素。

結果,在老子看來,只要效法“道”的本質特徵、確立“無為而無不為”的存在範式,“人”就可以實現與天地自然的內在統一,甚至還能夠像“道”那樣,無意圖而合意圖、無目的而合目的地從事一切創造製作活動。對人來說,這無疑是一個十分美妙的理想境界。所以老子曾明白宣布:“道大,天大,地大,人亦大。”(二十五章)四、為無為

不過,老子哲學卻也因此而面臨著一些充滿張力的兩難局面。

問題在於,人區別於宇宙萬物的一個獨特之處,恰恰就是人能夠有目的有意圖地從事各種創造製作活動,即所謂的“有為”。事實上,先秦哲學中的儒家和墨家兩大思潮,都曾經從不同的角度出發,充分肯定了人的這種“有為”本性,諸如“人能弘道,非道弘人”(《論語·衛靈公》)、“人與此[指其他動物——引者注]異者也,賴其力者生,不賴其力者不生”(《墨子·非樂》)等等。就連老子本人,雖然明確主張人應該以“無為”作為自己的理想範式,卻也清楚地意識到人在現實生活中實際具有的“有為”本性;所以,他曾經特別把“天之道”與“人之道”鮮明地對立起來(參見七十七章),試圖由此凸顯二者之間的本質差異。甚至,他提出的“道常無為而無不為”的命題本身,儘管其自覺意圖是旨在高揚人的“無為”理想,實際上卻又蘊含著對於人的“有為”本性的潛在認同,因為這一命題恰恰是從“人本位”的視角出發,依據人所特有的“為”的活動來界定“道”的本質特徵。結果,由於一方面承認人具有“有為”的現實本性、另一方面卻又要求人實現“無為”的理想範式,老子哲學在“法道”的問題上便陷入了一些深度悖論,具體表現在:

首先,既然道“法自然”,那麼,人在“法道”的時候當然也應該“法自然”。但是,不僅道與人分別擁有自己的“自然”(自己如此的現實本性),而且這兩種“自然”彼此之間還截然有別:道之“自然”(“天之道”)就是“無為”,人之“自然”(“人之道”)卻是“有為”。換句話說,“道法自然”就是堅執“無為”,“人法自然”卻是堅執“有為”。結果,一方面,倘若人去效法道之“自然”,便會違背人之“自然”;另一方面,倘若人去效法人之“自然”,又會違背道之“自然”,從而在究竟是效法“道”之“自然”、還是效法“人”之“自然”的問題上造成兩難的局面。

其次,既然老子認同的“道大,天大,地大,人亦大”是以人去效法道之“自然”作為先決條件,也就是所謂的“聖人終不為大,故能成其大”(六十三章),那麼,這當然也就意味著人必須首先根本否定“有為”的人之“自然”、使自身與“無為”的宇宙萬物渾然同一,才有可能在“四大”之中佔據一席之地。結果,一方面,人只有喪失自己如此的現實本性、不再成其為“有為”之“人”,才能夠與道、天、地一起成“大”;另一方面,倘若人維持自己如此的現實本性、依然堅執做“有為”之“人”,便無法與道、天、地一起成“大”,從而在究竟是做“人”、還是成“大”的問題上造成兩難的局面。

這些兩難並不只是今天我們對於老子哲學的有關觀念進行分析推理得出的結果。實際上,《老子》文本已經相當清晰地顯示了它們的深度存在,具體表現在:老子雖然充滿熱情地歌頌了“無為”的理想,卻又不動聲色地把“有為”的因素引進到人的存在範式之中,不僅十分強調“聖人之道,為而不爭”(八十一章),而且極力推崇“古之善為道者”(六十五章),由此指認了“為”對於人的理想存在其實也能具有肯定性的意義。所以,在洋洋洒洒五千言中,甚至還反覆出現了“為無為”、“事無事”、“行無行”(六十三章、六十九章)等等一些在字面上乍看起來幾乎等於自相矛盾的說法;按照上面我們有關“為”和“無為”的語義詮釋,它們彷彿是在主張:人應該“有目的有意圖”地從事的,就是“無目的無意圖的創造製作活動”。結果,通過提出這樣一些富於內在張力的哲理觀念,老子自己已經在很大程度上揭示了人在“有為”本性與“無為”理想之間所面臨的那種兩難局面。

當然,嚴格說來,老子哲學陷入的這些深度悖論,並不能簡單地等同於那種膚淺荒謬的自相矛盾,因為它們實際上體現著人與大自然之間圍繞著“為”所展開的深刻辨證關係:一方面,人作為大自然本身的產物和組成部分,始終與在“無為”之中進行創造生化的大自然保持著內在的關聯;另一方面,人所特有的“有為”本性又與大自然的“無為”之道正相反對,以致常常導致人與大自然之間嚴峻的對立衝突。從中國哲學所特有的人為踐履精神的視角看,這種深刻張力其實就是人與大自然之間一切現實矛盾的終極源泉。結果,老子哲學對於中國哲學乃至人類哲學的一個重大貢獻,可以說就在於它從“為”的角度出發,第一次以深度悖論的形式,充分地展現了無為之“道”與有為之“人”之間的深刻張力。

五、原始底蘊

老子提倡的“無為而無不為”理想範式,倘若落腳到人的現實存在之中,往往顯得層次很低。這一點在《老子》文本中表現得也相當清晰。例如,所謂的“是以聖人之治,虛其心、實其腹,弱其志、強其骨”,所謂的“小國寡民,使有什伯之器而不用,……民至老死不相往來”(八十章),對於老子如此推崇的“人亦大”的美妙境界來說,與其說是一種頌揚,不如說是一種諷刺。

不過,正像上述深度悖論並不是什麼膚淺荒謬的自相矛盾、而是植根於深刻的現實基礎一樣,這種理想境界同樣也不是什麼虛無飄渺的烏托邦,而是浸潤著深厚的歷史底蘊。許多學者都指出了老子的理想是回歸原始社會。這裡想要說明的只是:老子提出的“無為而無不為”的理想範式,正是原始人現實存在的深刻寫照。

按照馬克思主義的觀點,勞動創造了人;不過,在原始時代,這種對於人的存在具有決定性意義的生產實踐活動,卻又只能是處在十分質樸的狀態之中。馬克思曾就此指出:“人類勞動尚未擺脫最初的本能形式的狀態已經是太古時代的事了”;並且,與這種尚未擺脫最初本能形式的原始勞動狀態相適應,“在這裡,無論個人還是社會,都不能想象會有自由而充分的發展,因為這樣的發展是同(個人和社會之間的)原始關係相矛盾的。”如上所述,原初意指農業生產勞動的“為”字,在中國文化傳統中一直都與“人”字保持著密切的關聯,所謂“凡非天性而人所造作者,皆偽也”。這一現象似乎是從語義學的視角,自發地觸及到了“人”的存在與“為”的活動內在相關這一深刻的哲理。因此,倘若借用老子哲學的術語,我們也可以說,原始人的現實存在正好就處在充滿張力的所謂“為無為”狀態之中:一方面,他們的勞動實踐在本質上已經是人的一種有為活動,因而具有“有目的有意圖地從事創造製作”的屬人特徵;另一方面,他們的勞動實踐又在很大程度上尚未擺脫最初的本能形式,因而包含“無目的無意圖地從事創造製作”的無為因素,恰如《詩經·兔爰》所說:“我生之初尚無為。”老子之所以主張“為無為”,正是想使人的存在始終保持在太古時代這種尚未擺脫最初本能形式的原始狀態之中。老子自己也沒有隱瞞這一點,因為他曾經明白宣稱:“執古之道,以御今之有;能知古始,是謂道紀。”(十四章)所以,在他的筆下,人在“為無為”基礎上實現的“無不為”,便處處打有原始時代的深刻烙印:即便是“微妙玄通、深不可識”的“古之善為道者”,面對大自然也只能是“豫焉若冬涉川,猶兮若畏四鄰”(十五章),恰如《詩經·小旻》所說:“戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰”;而所謂的“能嬰兒乎”(十章)和“小國寡民”,更是清晰地表明:在這裡,無論個人還是社會,都不能想象會有自由而充分的發展。

在老子所處的那個文明時代,這種原始底蘊無疑具有保守消極、復古倒退的種種負面效應。不過,倘若我們轉換一個視角看,老子哲學的深刻之處或許恰恰在於:它能夠以短短五千言的文本形式,精闢地揭示出原始人綿延了幾十萬年之久的時代精神。畢竟,在人類思想史上,似乎還從來沒有其他哲學家曾經做到過這一點。

六、為者敗之

表面上看,老子哲學彷彿沒有實現任何超越,因為它所肯定的有關人的存在的一切內容,幾乎都還停留在尚未擺脫最初本能形式的原始質樸狀態之中。不過,進一步看,老子哲學在人的存在問題上,其實又潛藏著一種極其深刻的超越意蘊。

關鍵在於,老子是在人的存在已經超越“為無為”的原始狀態、進入“有所為”的文明階段之後,才提出了他的“無為而無不為”哲學。因此,出於對人的“有為”本性的深刻洞察,他並沒有滿足於僅僅通過肯定“無為故無敗、無執故無失”去凸顯原始人的“無為之益”,而是還試圖通過強調“為者敗之、執者失之”(二十九章)去批判文明人的“有為之弊”。並且,如果說前一方面曾使老子哲學在“法道”的問題上無奈地陷入了種種深度悖論的話,那麼,后一方面則使老子哲學精闢地揭露了“人為”活動所蘊含的種種深度悖論。

本來,在老子那裡,“無為故無敗”就等於是主張:只有無目的無意圖地從事創造製作,才能合目的合意圖地實現創造製作;因此,所謂的“為者敗之”也就等於是認為:只要有目的有意圖地從事創造製作,勢必會導致創造製作活動不能實現自己的目的意圖。結果,老子對於“人”所從事的一切有目的有意圖的“為”總是持有一種拒斥的態度,因為它們必然會由於“智慧出”而導致“有大偽”,即所謂的“人為即偽”。與此對應,所謂的“真”,當然也就是意指那種“見素抱樸”(十九章)、“復歸於嬰兒”(二十八章)的無為狀態。

我們或許可以由此再次聯想起郝懿行有關“作”、“為”二字的語義分析:“‘為’與‘偽’古通用。……‘作’與‘詐’古通用。《月令》註:‘作為’為‘詐偽’。然則‘詐’之通‘作’,亦猶‘偽’之通‘為’。”(《爾雅義疏》)換句話說,一方面,“作”、“為”原本屬於人的本性;另一方面,“作”、“為”又與“詐”、“偽”直接相通。結果,在中文話語系統中,具有褒意的“有所作為”、“大有作為”,就有可能轉變成蘊含貶義的“有所詐偽”、“大有詐偽”。這種語義相通的歷史淵源,似乎可以一直追溯到原始初民自然無為的存在狀態;而其哲理根基,則顯然是來自老子對於“為者敗之”所展開的深刻批判。

其實,如果說老子哲學在“為無為”的問題上陷入的悖論主要還是涉及到人與自然之間的深刻張力,那麼,老子哲學通過批判“為者敗之”所揭露的悖論,則直接洞穿了人的根本存在的深度層面:一方面,“為”構成了“人”的自己如此的現實本性;另一方面,“為”又會導致“人”走向“偽”的異化結局。結果,倘若不能“為”,人就不是“人”;倘若有了“為”,人又變成“偽”。

進一步看,從這個悖論中甚至還能推演出另一個悖論:人的肯定自身的獨特本性(“為”)並非人之“真”、而是人之“偽”;人只有否定自己如此的有為本性、與本性無為的宇宙萬物渾然同一,才有可能返“朴”歸“真”。結果,一方面,“有為”才能是“人”;另一方面,“無為”才能成“真”。

老子哲學通過揭露這些悖論所產生的深遠影響,可以從下述現象中略見一斑:儘管倡導“有為”的儒家思潮構成了中國哲學傳統的主幹,中國語言傳統依然長期堅持著“作為”與“詐偽”的語義相通,中國文化傳統依然常常把“人為”之“偽”與“自然”之“真”對立起來,以致“人為”與“自然”似乎總是誓不兩立。而更進一步看,老子哲學揭露這些深度悖論,不僅是對中國哲學的一個重大貢獻,同時也是對於世界文明的一個重大貢獻,因為它實際上是人類哲學史上第一個自覺地揭露了人的“有為”存在的“異化”特徵的學說。

不過,或許要到兩千多年之後,人類才能真正體會到老子哲學揭露這些悖論的深度意蘊;因為文明人在近幾百年“為所欲為”的發展歷史中,的確已經通過種種“大有作為”的積極活動,導致了種種“大有詐偽”的可悲後果,諸如生態危機、環境污染、種族衝突、霸權爭奪、物慾橫流、空虛憂煩等等,從而充分地體現出人的存在自身所包含的那種“人為即偽”的異化傾向。

結果,老子哲學通過批判“為者敗之”而揭露“人為即偽”的深度悖論,便潛藏著某種甚至可以超越現代人異化存在的深層契機。七、知常曰明在老子看來,導致“人為即偽”的主要原因,就是人為活動中包含著“知”、“欲”、“智慧”這些有目的有意圖的因素。實際上,由於老子並不主張人們根本不去從事任何創造製作、而是要求人們應該無目的無意圖地從事創造製作,因此,他所說的“無為”的否定矛頭,主要就是對準了包含在“為”之中的“知”、“欲”、“智慧”。然而,在這方面,老子哲學似乎也陷入了一些自相矛盾。

例如,老子曾明確指出:“智慧出,有大偽”;與此同時,他又堅決主張:“知常曰明;不知常,妄作凶”(十六章)。結果,一方面,倘若人擁有“智慧”,就會導致“大偽”;另一方面,倘若人不能“知常”,又會通向“妄作”,從而在究竟是擁有“智慧”、還是力求“知常”的問題上造成兩難的局面。

今天人們常常把老子說的“知常曰明;不知常,妄作凶”解讀成:只有對宇宙萬物的本質規律展開具體深入的正確認知,才能夠指導人為活動取得成功;而只有那些不能在正確認知的指導下展開的人為活動,才是“偽”之“妄作”。不過,這種解讀並不符合老子的原意,因為它實際上是從現代人的“有為有知”視界出發,扭曲了老子哲學的那種具有原始歷史底蘊、尚未擺脫本能形式的“無為無知”精神。其實,老子主張的“無為無知”,不僅反對運用任何聰明智慧指導人為活動,而且反對針對自然萬物展開一切具體認知;所以,他才會指責“為學日益”(四十八章),強調“絕學無憂”(二十章)。

誠然,老子說的“知常曰明”,的確包含著要求人們正確認知某種規律(“常”)的意蘊。不過,這種“知常”同樣具有“無為無知”的鮮明內涵,因而才會在本質上與導致“大偽”的“智慧”形成十分鮮明的反差對照,集中表現在,如果說“智慧”是一種“有為”之“智”,那麼,“知常”則應該說是一種“無為”之“知”:

第一,這種“知”在對象上僅僅指向了“道”的“無為而無不為”這一種“常”,並不包括宇宙萬物運動發展的其他具體規律。換句話說,除了“道常無為”這一點外,對於其他任何東西人們都不必“知”。

第二,這種“知”在起源上完全來自“無為”,即“不行而知,不見而明”(四十七章),因而只有憑藉神秘莫測的“滌除玄覽”(十章)、“致虛極,守靜篤”(十六章)、“味無味”(六十三章)、“學不學”(六十四章)才能實現。

第三,最重要的是,這種“知”在目的上只是為了幫助人們領悟“無為之益”、以便從事無目的無意圖的創造製作活動,並非為了指導人們陷入“有為之弊”、積極開展有目的有意圖的創造製作活動。

在老子看來,任何超出這些特定內涵的“知”,也就是任何旨在首先認知具體自然規律、然後再轉化成目的意圖、最終用來指導人為活動的“知”,無論正確、還是錯誤,都應該屬於“有大偽”的“智慧出”,因為它們統統來自“有為”的目的、具有“有為”的本性。就此而言,老子主張“不知常,妄作凶”,並非認為只有那些違背自然規律的蠻幹才是“妄作”,而是強調一切不能領悟“無為之益”、試圖“有所作為”的舉動都是“妄作”;老子指認“人為即偽”,也不僅僅是意指只有那些在錯誤認知的指導下從事的“人為”活動才是“偽”,而是強調任何一種“人為”活動自身都是“偽”,即一概而論的“為者敗之”。換句話說,“人為即偽”構成了“人為”自身無法擺脫的異化特徵。