神經根型頸椎病

病症

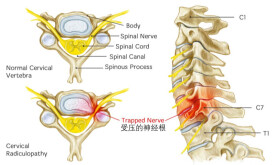

神經根型頸椎病是由頸椎退行性病變、脊神經根受刺激或受壓所致的臨床綜合征。主要由於椎間盤髓核的突出與脫出,後方小關節的骨質增生,鉤椎關節的骨贅形成,以及其相鄰的三個關節(椎體間關節、鉤椎關節、後方小關節)的鬆動與移位對脊神經根造成刺激與壓迫。表現為頸背部僵硬、疼痛、上肢放射性疼痛,同時可有上肢肌力下降、手指動作不靈活等。主要治療方法為非手術治療和手術治療。髓核脫出已形成粘連者則易殘留癥狀。多數患者經過非手術治療獲得痊癒或緩解,預后大多良好。因單側或雙側脊神經根受刺激或受壓所致,其表現為與脊神經根分佈區相一致的感覺、運動及反射障礙,本病較多見,各種有針對性的非手術療法均有明顯的療效,其中尤以頭頸持續(或間斷)牽引、頸圍制動及糾正不良體位有效。

● 主要由於椎間盤髓核的突出與脫出,後方小關節的骨質增生或創傷性關節炎,鉤椎關節的骨刺形成,以及相鄰的三個關節(椎體間關節、鉤椎關節及後方小關節)的鬆動與移位等均可對脊神經根造成刺激與壓迫。此外,根管的狹窄、根袖處的粘連性蛛網膜炎和周圍部位的炎症與腫瘤等亦可引起與本病相類似的癥狀。

1.頸部癥狀

視引起根性受壓的原因不同而輕重不一。主要因髓核突出所致者,多伴有明顯的頸部痛及僵硬,由於局部竇椎神經直接遭受刺激而多伴有明顯的頸部痛、椎旁肌肉壓痛及頸部立正式體位,頸椎棘突或棘突間的直接壓痛或叩痛多為陽性,且這些表現尤以急性期為明顯。如系單純性鉤椎關節退變及骨質增生所致者,則頸部癥狀較輕微,甚至可無特殊發現。而因鉤椎關節退變及骨質增生所致者則較輕微或無癥狀。

2.根性痛

最為多見,其範圍與受累椎節的脊神經根分佈區域相一致。與根性痛相伴隨的是該神經根分佈區的其他感覺障礙,其中以手指麻木、指尖感覺過敏及皮膚感覺減退等為多見。

3.根性肌張力和肌力障礙

以前根先受壓者為明顯,早期肌張力增高,但很快即減弱並出現肌萎縮。其受累範圍也僅局限於該脊神經根所支配的肌組。在手部以大、小魚際肌及骨間肌為明顯。

4.腱反射改變

5.體征

凡增加脊神經根張力的牽拉性試驗大多陽性,尤其是急性期及以後根受壓為主者。頸椎擠壓試驗陽性者多見於以髓核突出、髓核脫出及椎節不穩為主的病例,而因鉤椎增生所致者大多為弱陽性,因椎管內佔位性病變所引起者,大多為陰性。

視病因不同,X線平片所見各異,一般表現為椎節不穩(梯形變)、頸椎生理曲度消失、椎間孔狹窄及鉤椎增生等異常改變中的一種或多種。MRI檢查可顯示椎間盤變性和髓核后突,髓核甚至可突向根管、椎管內,且大多偏向患側。

依據體格檢查,結合影像學檢查,一般能作出診斷。

神經根型頸椎病的體檢包括對肢體感覺、運動和反射的檢查和專項試驗。

影像學表現是神經根型頸椎病的重要診斷依據。

主要依據有:

1.具有較典型的根性癥狀

包括麻木及疼痛等,且其範圍與頸脊神經所支配的區域相一致。

2.壓頸試驗與上肢牽拉試驗

多為陽性,痛點封閉無顯效,但診斷明確者勿需做此試驗。

3.影像學檢查

X線平片可顯示頸椎曲度改變、椎節不穩及骨刺形成等異常所見,MRI檢查可清晰地顯示局部的病理解剖狀態,包括髓核的突出與脫出、脊神經根受累的部位與程度等。

● 醫生診斷神經根型頸椎病,主要依據臨床表現、體格檢查及影像學檢查。

● 臨床表現為頸背部僵硬、疼痛,上肢放射性疼痛麻木,且其範圍與頸脊神經所支配的區域相一致。同時可有上肢肌力下降、手指動作不靈活等。

● 查體示早期肌張力增高,但很快即減弱並出現肌萎縮征。其受累範圍也僅局限於該神經所支配的範圍。在手部以大魚際肌、小魚際肌及骨間肌為明顯。

● 查體示腱反射異常:早期呈現腱反射活躍,而後期則減退或消失。單純根性受累不應有病理反射,如伴有病理反射則表示脊髓同時受累。

● 特殊試驗:脊神經牽拉試驗陽性;當有頸椎間盤突出時,可出現壓頸試驗陽性。

● X線檢查:側位片可見頸椎生理前凸變直或反曲,椎間隙變窄,病變椎體前後緣有骨贅形成。動力位片可見椎間不穩。在病變椎體平面常可見項韌帶鈣化。

● CT及磁共振成像檢查:可發現病變椎間盤側後方突出或後方骨質增生。磁共振成像檢查可判斷脊神經根受累的部位與程度。若合併有脊髓損害,可見脊髓信號改變。

頸脊神經共有8對,並支配不同部位,因此當其受累時,視受累部位不同而癥狀的分佈與差異較大。在臨床上,以頸5~8脊神經根受累較多,故以此為重點對易混淆的疾病鑒別。

必須將本病的根性痛與乾性痛(主要是橈神經干、尺神經干與正中神經干)和叢性痛(主要指頸叢、臂叢和腋叢)相區別。

● 僅通過癥狀表現不易區別,需到醫院就診,請醫生檢查和診斷。

● 醫生主要通過體格檢查、影像學檢查結合病史、典型癥狀等作出診斷和鑒別診斷。

● 主要是以非手術治療為主,必要時手術治療。

● 各種有針對性的非手術療法均有明顯療效,其中尤以頭頸持續(或間斷)牽引、頸圍制動及糾正不良體位有效。手法按摩應輕柔,切忌因操作粗暴而引起意外,不宜選用推拿。常配合應用非甾體抗炎鎮痛葯和肌松葯、神經營養葯等。

● 凡具有以下情況者可考慮手術:

● ● 經正規非手術療法3個月以上無效,臨床表現、影像學及神經學定位相一致;

● ● 有進行性肌肉萎縮及疼痛劇烈;

● ● 雖非手術療法有效,但癥狀反覆發作嚴重影響工作、學習和生活。

● 手術術式以頸前路減壓術為宜,不僅療效佳,且對頸椎的穩定性影響不大。對伴有椎節不穩或根管狹窄者,亦可同時選用椎節間界面內固定術,將椎節撐開及固定融合。通過切開小關節達到減壓目的的頸後路術式雖有療效,但因術后易引起頸椎成角畸形,目前已逐漸為大家所放棄。亦可通過椎板從後方切除或刮除椎體側後方的骨性致壓物,但此種術式難度較大,且易誤傷,非有經驗者不應選用。

● 有頸背部僵硬、疼痛,上肢放射性疼痛、麻木,同時可有上肢肌力下降、手指動作不靈活等,影響正常的工作和生活。

● 因單純性頸椎髓核突出所致者,預后大多良好,治癒后少有複發者。

● 髓核脫出已形成粘連者則易殘留癥狀。

● 因鉤椎關節增生引起者,早期及時治療預后多較滿意。如病程較長,神經根管處已形成粘連時,則易因癥狀遷延而使效果欠滿意。

● 因骨質廣泛增生所致的根性痛者,不僅治療複雜,且預后較差。

● 養成良好的生活習慣,糾正不良姿勢,避免過度疲勞,避免高枕睡眠,不要偏頭聳肩,談話、看書時要正面注視。

● 加強頸肩部肌肉鍛煉。

● 避免頭頸部外傷。

● 注意頸肩部保暖,避免頭頸負重物,坐車時不要打瞌睡等。