錢澄之

錢澄之

錢澄之(1612~1693),初名秉鐙,字飲光,一字幼光,晚號田間老人、西頑道人。漢族,安徽省桐城縣(今樅陽縣)人。明末愛國志士、文學家。錢澄之自小隨父讀書,十一歲能寫文章,崇禎時中秀才。南明桂王時,擔任翰林院庶吉士。詩文尤負重名,與徐元文有書信往來,《與徐公肅司成書》曾披露顧炎武偏激的一面。王夫之推崇他“詩體整健”。作為皖江文化的重要詩人,與同期的顧炎武、吳嘉紀並稱江南三大遺民詩人,詩歌創作上取得了傑出成就。著有《田間集》、《田間詩集》、《田間文集》、《藏山閣集》等。

錢澄之父名志立,明萬曆間諸生,聚徒講學為業。澄之幼從父讀書,博覽群籍。稍長以名節自勉。崇禎初,有御史巡按至皖,護從甚眾,儀仗威赫。拜謁桐城孔廟時,諸生列隊出迎,澄之突然擋住車駕,揭開帷幕,當眾痛斥該御史勾引奸黨、貪贓枉法的劣跡。該御史確系漏網閹逆,懾於眾怒,不敢發作,忍辱而去。其時,閹黨餘孽阮大鋮死灰復燃,東南名士結成“復社”與之鬥爭,錢澄之系皖中主壇者之一。他還與陳子龍、夏允彝結“雲龍社”應和“復社”,接武“東林”。南明福王稱帝南京,阮大鋮等專權擅政,迫害復社文人,澄之遂化名潛往浙江武水。弘光元年(1645),清兵攻陷南京,福王政權瓦解,澄之參與起義失敗,妻方氏及女殉難,他與長子法祖逃入閩中,后輾轉入桂,為永曆帝朱由榔的庶吉士,制誥文字多出其手。時同僚金堡因直諫下錦衣獄折斷左肱,使他對南明朝廷喪失信心,於是脫下朝服,間道歸里,結廬先人墓旁,閉門著書以終。其墓現位於樅陽縣城城關小學即原樅陽二中內。

錢澄之學識淵博,文筆雄健,質樸宏肆,不事雕琢。清初學者唐甌稱他的文章“如泉之流,清瑩可鑒,甘潔可飲,縈紆不滯,以達於江海,使讀者目明而心開。”他勇棄俗學,專治古文,文章精潔、典雅,對後來“桐城派”的形成有一定影響。

錢澄之對數學、地理、訓詁、義理亦有研究。著有《庄屈合詁》、《田間易學》、《田間詩學》、《藏山閣文存》、《藏山閣詩存》、《藏山閣尺牘》等傳世。

清初的抗清志士中,不少人都是當時比較著名的詩人。他們在當時影響很大,作品也流傳甚廣。但由於清廷統治者的禁毀,後來就很少有人提到,甚至湮滅無聞。錢澄之就是其中的一個。

錢澄之之七歲時即從舅父讀書,十六歲應鄉試,中第四名。后隨父往游南京,應舉不中,與陳子龍、夏允彝、錢木秉諸名士結交。崇禎即位之初,整頓朝綱,定逆案,逐閹黨。幾社、復社興起,繼武東林。錢澄之與同邑方文、方以智等人,同主桐城壇坫,與閹黨餘孽進行鬥爭。方苞《田間先生墓表》記載:“有御史某,逆閹餘黨也,巡按至皖,盛威儀謁孔子廟,觀者如堵,諸生方出迎。先生忽扳車前往而攬其帳,眾莫知所為,御史大駭,命停車,而溲溺已濺其衣矣。先生徐正衣冠,植立昌言以詆之。騶從數十百人相視莫敢動。”大滅了逆閹餘黨的威風。澄之疾惡如仇,“由是名聞四方。”澄之與阮大鋮有世誼,但阮諂附閹黨認魏忠賢為義父,澄之因此對他極為卑視。南明弘光朝建立后,阮竊據要職,大興報復,澄之也在搜捕之列。他變姓名,逃往嘉興,隱藏在錢木秉家中。

不久,清兵攻下南京,重申剃髮令,為了反抗清廷的民族壓迫,人民紛紛起兵,“剃髮令朝下,相顧為發悲。三吳同時沸,紛紛起義師。”(《三吳兵起事答友人問》)乙酉八月,“嘉興民揭竿起者數千人。”(《小腆紀傳》卷四十七)錢木秉毀家充餉,澄之也參與組織領導。兵敗之後,錢木秉投水自殺,澄之妻方氏也攜幼子,抱弱女,沉江而死。澄之對抗清義師的失敗,對親友的壯烈犧性,非常悲痛,有一首名為《悲憤詩》的長篇五古,記述此事的始末。“南渡失國柄,二豎履皇都。”痛斥馬士英、阮大鋮奸黨,禍亂朝政。“撤兵防上游,坐視揚州屠。”清軍攻打揚州,南明弦光朝不僅不去救援,還把長江沿岸防備清軍的部隊也撤回,以抗擋內訌的左良玉的部隊。結果清兵很快打過長江,攻下南京。“可憐佳麗地,士女成塗炭”,清兵在南京大肆殺掠。“我友報韓切,義旗倡三吳。”錢木秉等人倡義師,起兵反抗。“兵力雖不敵,志己無完軀。”雖因敵眾我寡,義兵失敗。錢木秉也以身殉國。“撫屍哭一聲,痛絕還復甦。”詩人悲慟萬分,但是,“事敗志勿渝”,他決不向清廷低頭,仍然繼續奔走,堅持抗清鬥爭。

這時南明隆武朝在福州建立,澄之聞訊后,立即奔赴。“崎嶇兩月,始抵閩關。”(《擬上行在疏》)在其師黃道周的推薦下,澄之被任命為延平司理。但其後不久,隆武朝在汀州被清兵滅亡。澄之因公外出,倖免於難。他隱匿於鄉下,並再招義兵以抗清,結果未成。這時,南明永曆朝又在廣東建立,澄之再由閩入粵,“間道宵奔”,“備歷厄苦”,(《初至端州行在第一疏》)於永曆二年十月,到達肇慶。永曆三年,澄之參加了永曆朝的考試,被授為庶吉士,后又遷編修,知制誥。當時,“凡大詔令悉秉鐙視草。”(《小腆紀傳》卷五十五)澄之也思有所作為,屢上書言事。這期間,澄之有許多詩記述了永曆朝政事。如《放詔歌》描寫了永曆三年,永曆帝頒布親征詔書,大大鼓舞了民心士氣的情景:“親征詔草已一年,親征詔書今始宣。詔下百官同拜舞,即時雷動邊廷傳。諸將接詔勇十倍,南軍奮臂威爭先。”澄之本人的歡欣鼓舞之情,也活躍於字裡行間。但是永曆朝內部黨派鬥爭十分激烈。澄之為救金堡事,被大學士王化澄忌恨。澄之見事不可為,又有病,遂乞假,於永曆四年秋離開梧州去桂林,與留守桂林的瞿式耜過從唱和。后又碾轉回歸故里,於永曆五年冬十二月,回到家鄉。此間,澄之改今名以逃避清廷的搜捕,並曾祝髮為僧,號西頑。

此後四十年,錢澄之多半時間隱居家裡,躬耕讀書。他曾築廬于田野中以居住,因以“田間”為號。他還多年親身參加田間勞動,有許多詩篇都描述了勞動的生活,著名的如《田園雜詩》。這組詩比較全而地描寫了澄之“日入開我卷,日出把我鋤”的隱居生活。在勞動中,澄之得到了農民的多方面的幫助,與農民結下了較深的情誼。如:

秉耒赴田皋,叱牛出柴荊。耒耜非素習,用力多不精。

老農憫我拙,解軛為我耕。教以駕馭法,使我牛肯行。

置酒謝老農,願言俟秋成。

老農不僅教他種田的技術,還常與他一起喝酒暢淡:

臨舍有老叟,念我終歲勞。日中挈壺榼,餉我於南皋。

釋耒就草坐,斟出盡酒醪。老叟自喜飲,三杯興亦豪。

縱談三國事,大罵孫與曹。

有的農民還提醒他不要忘了讀書,以致荒廢學業:

道旁一老父,顰蹙前致辭,言兒筋力薄,稼穡非所宜。

詩書雖不尊,猶是祖父遺。如何舍夙業,自甘辛苦為。

多謝父老言,此意君未知。

澄之參加農業勞動,“自甘辛苦為”,不僅是為了養家糊口,更重要的是為了砥礪氣節,並逃避清廷的注意。清初許多遺民,如廣東番禺的屈大均,江蘇徐州的萬壽祺,河北永平的申涵光,都曾親身參加田間勞動,並有詩記述自己的情懷,經過較長時期的親身勞功,澄之的思想感情也起了一定的變化:

奮身田野間,襟帶忽以散。乃知四體勤,無衣亦自暖。

君看狐貉溫,轉使腰肢懶。

認識到勞動對人生的重要,開始擺脫一般儒生“四體不勤,五穀不分”,輕視稼穡的陋習。在其它詩文中,澄之也多次表達了這種認識。《夏日田家作》中說:“民生食為本,要在四體勤。盛夏豈不渴,良苗獨欣欣。我苗既以長,我草亦以耕。南村稻何早,今晨已食新。”自己親身勞動的收穫,吃起來感到“新米飯極香”。在《西田莊記》中,澄之教導自己的後輩說:“吾所望於子孫者,讀書課耕而已。”又說:

“且勞固可習筋力,習之既久,雖弱者亦強。”當然,澄之他們畢竟和一般的農民不同,以學問詩文聞名於世,即使隱居躬耕,也不斷有人前來拜訪請教。《田園雜詩》中也描寫了這種情況:

駕牛東皋上,有客問我《經》。我牛依田轉,客亦隨我行。

請問大易旨,此理不宜聽。乾卦冠潛龍,遁世去其名——

顧客且安坐,我牛不肯行。

一邊驅牛耕田,一邊侃侃談《易》,真是別有一番情趣。錢澄之對經學很有研究,對《易》與《詩》功力尤深,晚年曾著《田間易學》、《田間詩學》二書各十二卷,他對此二書頗為自負,曾說:“平生懷抱,毫髮未申,惟少有著述,妄謂足傳。四十年心血,盡於《詩》《易》兩書,頗發先儒所未發。”(《與余詮廬》)二書後被《四庫全書》收入經部。兩書成后,他又著《庄屈合話》一書,合《莊子》《楚辭》二書為之訓釋。他在自序中說這是:“以《庄》繼《易》,以《屈》繼《詩》,足以轉相發明。”《四庫全書總目提要》指出:“蓋澄之丁明末造,發憤著書,以《離騷》寓其幽憂,而以《莊子》寓其解脫,不欲明言,托於翼經耳。”可謂深得澄之用心。

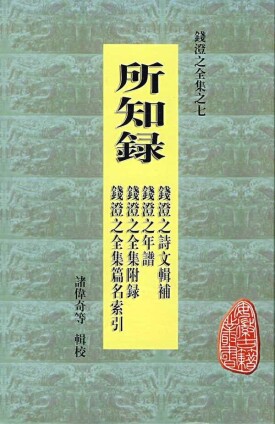

錢澄之在當時更以詩文著稱。韓炎說他“詩歌古文滿天下。”(《田間先生八十壽序》)他有《藏山閣文存》六卷,《藏山閣詩存》十四卷,《田間文集》三十卷,《田間詩集》二十八卷,還有《田間尺牘》《所知錄》等,數量眾多,為時人稱譽。當時諸選本,如錢謙益《吾炙集》選澄之詩獨多。陳維菘《篋衍集》開卷第一人第一首即是澄之七古,卓爾堪《明遺民詩》錄詩百首以上者僅杜浚、屈大均、錢澄之三人。後來雍、乾時,劉大木魁選《歷代詩約》,於清初只錄錢謙益、吳偉業、王士稹數家,而澄之也被選入。由於澄之詩中多記清初史實,特別是南明隆武、永曆兩朝的時政,對清廷多有揭露、攻擊,因而在編集時,許多已不敢收入。即使如此,已刊行之《田間詩集》等書,在乾隆時仍被列入禁毀書目中,因此其流傳大受限制。詩話行也很少有人提及。道光年間陸鎣《問花樓詩話》中有一條說:“‘誰憐靈武麻鞋叟,老向空山拜杜鵑。’潘次耕贈桐城錢飲光句也。飲光著有《田間易學、詩學》,蓋詩人邃於經者。其書東海公(徐幹學)為刊傳之,版久逸也。”是因潘耒詩而提到澄之,又僅僅提到澄之的經學,可見其詩文久已無聞於世了。到了光緒末年,才有人從傳抄本的《藏山閣集》謀付印,於宣統年間刊行。因此,許多文學史著作根本不提錢澄之一字。近年來專論錢澄之詩文的文章有了幾篇,但有的論定澄之為清初“次要的作家”,有的會把《藏山閣集》誤以為就是《田間集》。這種狀況顯然與錢澄之在清初詩壇上應有的地位,是很不相稱的。坊間論清初學術極盛者,往往並稱顧(炎武)、黃(宗羲)、王(夫之)三大儒。張舜徽大師則以為“桐城錢澄之實亦不廢大家,足與三人媲美。”張先生持論並非孤見,觀諸偉奇教授彚錄時人迄今評錢文字,可謂眾口一詞,連綿共識。桐城文學嫡傳吳孟復先生乾脆贊稱:“先生高見空千載,故與淵明伯仲間。”。

錢澄之詩歌一個最顯著的特點,是直接反映社會現實的作品眾多,特別是他《藏山閣集》中的作品,大半都與明末清初的社會政治、民生疾苦有關,絕少無聊的應酬之作,流連景物的內容也不多。這一點在清初詩壇上也是很突出的。

澄之作於明未的詩中,很多揭露了當時的社會黑暗,明廷對於百牲的橫徵暴斂,以及在官吏與災荒逼迫之下人民的痛苦生活。如《憫荒和韻》中的一首說:

種豆南山又苦蝗,哀哀寡婦哭三荒。勸耕已缺明年種,加派還征隔歲糧。

市井揭竿爭閉糴,官司傳檄急通商。朝廷近日專心計,誰聽悲歌雲漢章。

崇禎末年,自然災害不斷,人民生活已非常貧困,但朝廷只是在口頭勸耕,實際土仍在催科不已,加派不斷。大臣們只知道勾心鬥角,爭權奪利,根本不問人民的死活。生活在社會下層,親眼目睹民生瘡痍、社會混亂的錢澄之,對國家的前途十分焦慮,他在《感時》詩中說:“也知國計正艱難,其奈閭閻已盡殘。”明朝內憂外患,急需大量軍晌,但廣大百姓也已經被賦稅、加派搞得焦頭爛額。即使象錢澄之這樣的家庭,也是“晚收擔石盡輸官”,因而“青黃不接哪得餐”。(《伯仲嘆》)到了難免忍飢挨餓的地步,一般百姓的境況就可想而知了。《雜感》第八首寫道:

水旱頻仍父老嗟,飛蝗又見際天遮。耕農去盡田難認,賦稅逋多派枉加。

竊恐流亡還伏莽,即令盜賊正如麻。朝廷弭亂須蠲免,終是饑寒且戀家。

水、早、蝗災頻頻襲來,明廷的賦稅不僅不減免,反而越派越多,正供之外,又有“練餉”、“剿餉”、“遼餉”等等名目,百姓被逼得活不下去,只得拋棄家園,流亡他鄉,許多人投奔了農民軍,使得“盜寇”越剿越多,澄之認為,要使社會安定下來,根本的一條,是要蠲免賦稅,使百姓能夠生活下去。這當然只是他的一種願望,朝廷是不會採納的。《大水嘆》中說:“白頭老翁休嘆息,秋來官糧逋不得,回家早計賣妻兒,如今九年之水堯不知。”最高統治者根本不了解百姓的情況。即使知道了也沒有什麼用:“詔書屢問災傷苦,課稅寧教賦役寬?”(《感時》)皇帝知道了災情,也只是一紙空詔書,不解決實際問題。而且,“年年搜括助軍興,禦寇防邊總未能。”(《和百史聞警韻即送其北上》)明廷拚命搜刮,結果“寇”也滅不了,“虜”也擋不住,只是加速了自己的滅亡。

澄之明末的詩篇中,還有不少是揭露當時官吏將兵的殘暴橫行,魚肉百姓,草菅人命的情形,如《官兵行》說:河邊大艦者何為?河下風吹艦上旗。雲是新調守江北,行船過客索酒貲。榜人船頭快招手,泊船送錢毋多口。勿令指作渡江賊,縛去請功裊汝首。官兵到處敲詐勒索,稍不如意,即指為“賊”,加以殺害。這還是小者。《大梁行》記述官兵決河放水灌城以殺“賊”,結果“水來殺人百萬多,隔岸官軍年奏凱歌。”《九江行》描述了官兵搶擄婦女,又強迫她們集體赴水而死,結果“水中白骨蔽江來,都門晝閉不敢開。”明末兵荒馬亂之際,百姓遭受的種種苦難,澄之詩中都有描述。

甲申以後,清廷入主中原。清兵在征服全國的過程中,燒殺擄掠,給人民帶來同樣深重的災難。對於那些抵抗最為激烈的城市,清兵屠殺平民,劣跡斑斑。錢澄之這時期的作品中,對清廷的暴行多有記載。作於順治四年的《虔州行》,描寫了順治三年十月清兵攻破虔州之後,進行大肆殺戮的情景說:

五更未醒虔州破,閉城刈人人莫逃。馬前血濺成波濤,朱顏宛轉填眢井,白骨撐柱無空壕。

清兵的殺掠破壞,使虔州這座“關稅兼通閩與粵”、“閭閻撲地樓插天”的繁華都市,變成了“煙冥冥,雨啾啾,黃昏鬼火遍城頭,行人白晝不敢過”的陰森可怕的廢墟。遭到清兵慘重破壞的又何止一個虔州!澄之《過將樂縣》寫道:

飄風激沙礫,曜靈慘不舒。我行升虛邑,空國無人民。

頹垣穴孤兔,赤瓦夷溝渠。排徊不能過,問此誰為歟?

人煙稀少,野獸橫行,白骨遍地,凄涼蕭條,正是當時被清兵蹂躪過的城市殘破景象的真實寫照。其它如《哀邵武》、《過漠埠》、《悲順昌》、《夜過貢川》、《永安即事》、《力疾入大田紀事》等等。都記述清初動亂中人民處境悲慘,城市被嚴重破壞的情景。城市如此,鄉村也不能倖免。澄之《間道奔江右發橫坑即事》寫道:

鳥雀滿廢村,屋倒門猶閉。人去碓空喧,煙稀食屢缺。

呻吟見寡婦,瘡痍正流血。

鄉村也是殘破不堪,人民到處都在流血,在呻吟。這些都是澄之奔波於抗清鬥爭途中親眼所見、親耳所聞的事實,其中或有誇大之詞,但其史料價值不可忽視。

清廷在征服過程中殘酷地燒殺,同時,對人民的剝削壓迫也非常嚴苛,澄之詩中此也多有揭露。《獲稻詞》寫道:

女蹋椎,兒掃倉,我家今日稻登場。獲稻上場打稻畢,拂還租稻叉手立。

往時入倉才輸官,今年只在場上看。晚禾乾死田無稿,又下官符催馬草。

買草納官官不收,千堆萬堆城南頭。風吹雨打爛欲盡,餓殺欄中子母牛。

清廷不等農民將新稻入倉即來催逼租稅,把農民一年辛勤勞動所得全部掠去,尚且不足,又強迫農民拿錢買馬草,結果又嫌不好而不收,讓它們全部爛掉。清軍多馬,因而催征馬草也是人民的一項沉重負擔。清初著名詩人如吳偉業、朱彝尊等人詩集中都有以《馬草行》為題的作品,揭露清廷的這項苛政。清廷的苛政還有許多。為了鎮壓南明政權海上抗清部隊,到處搜掠民船,抓派船夫,還驅趕工匠趕製軍船。澄之《捕匠行》寫道:

今年江南大造船,官捕工匠吏取錢。吏人下鄉惡顏色,不道捕匠如捕賊。

事關軍務誰敢藏?搜出斧鑿同賊贓。十人捕去九人死,終朝錘斫立在水。

自腰以下盡生蛆,皮革亂揮不少紓。官有良心無法救,掩鼻但嫌死屍臭。

昨日小匠方新婚,遠出寧顧結法恩,晝被鞭撻夜上鎖,早賣新婦來救我!

描寫了被官吏抓去為清廷造船的工匠的悲慘遭遇。《水夫謠》記述清兵對船夫的驅使說:

遭他鞭撻無完膚,行遲還用刀箭驅。掣刀在腰箭在手,人命賤同豕與狗。

射死紛紛滿路屍,那敢問人死者誰?

這些都記述了清初殘酷的階級壓迫與民族壓迫的事實,清兵對百姓任意鞭打,隨意殺害。對於滿洲八旗士兵的兇殘,澄之《縣門行》寫道:

縣門朝開官不出,昨夜大盜進官屋。健兒被傷公子死,街外知更衙里哭。

樅陽臨水萬餘家,公然船過彈琵琶。縣上差兵親認得,鳴鑼捉賊通街嘩。

家家揭竿攔江口,船到江口誰能守?弓箭在手刀在腰,一夫上岸千夫走。

差兵晝夜尾船行,獲之乃是纛下兵。可憐冤殺城中人,嚴刑至死無一聲。

纛下兵來不敢鎖,當堂揖官對官坐。官免殺傷已有恩,明日同官赴轅門。

移文調取軍前用,臨去傳言謝官送。

詩中描寫了一個八旗士兵闖入縣官家裡殺人劫物之後,肆無忌憚的情景,縣官對他也是無可奈何,只能屈殺一般老百姓。縣官欺壓漢族百姓,自己又被八旗士兵凌辱。這反映了清初複雜的階級矛盾與民族矛盾的一個側面。錢澄之反映社會現實的另一個重要方面,是他作品中很多直接記述當時的時政大事,特別是他歸隱之前的作品。在弘光朝時,他對當時震動南明朝野的三大疑案,作有《假親王》、《假后》、《假太子》三詩,並有《南渡三疑案》一文,詳細記述了三案始末。這些案件的真實內幕,當時人已很難搞清。澄之根據自己的見聞,有所根據的據實記載,傳聞之詞錄以存疑,以俟後人論定。澄之還有《髯絕篇聽耿伯良敘述詩以紀之》一詩,記述了大奸佞阮大鋮投降后,諂媚清廷官吏,在協助清軍攻打抗清力量的途中,賣力過甚而致死的醜態。他是根據起先降清,同阮在一起,后又反正,回到南明的耿伯良所述而錄,耿“始未親所見”,他“記以待史評”,當是可靠的,並且當時沈昆銅的祭文,《台灣外記》等書,也有相類記載,可證澄之所記不誣。澄之親身參與隆武、永曆兩個南明政權的朝政,對其中情況的了解,自非外人可比。他有很多詩,如《端州雜詩》、《廣州雜詩》、《梧州雜詩》、《桂林雜詩》、《臨軒曲》等,都是幾首、幾十首的組詩,並且許多詩中還有小注,記述了南明朝政人事、黨派紛爭、抗清活動等方面的史實,許多可證史書之誤,可補史書之缺,是研究南明政權的寶貴資料。澄之每到一處,都注意觀察、記錄當地的風俗民情,如《南海竹枝詞》、《閩江竹枝詞》等組詩都是,其它如《南海有女擇配求完發者得宣城湯生歸焉嘉其志為賦是詩》等作品,都可考見當時的民心之一斑。這些直接反映了社會現實,特別是當時社會的民族矛盾、階級矛盾這些主要方面的作品,是澄之詩中最可寶貴的部分。當然,就題材而論,澄之詩歌反映的生活面還是很廣闊的,描寫山水風景,描寫朋友交情等等方面,都有不少佳作,茲不詳論。

錢澄之自覺地運用詩歌來記錄、反映當時的社會現實,“以詩庀史”,這與他的詩歌理論有直接關係。澄之於詩最推崇杜甫,於杜詩最稱道其真實、深刻地反映社會面貌這一方面。其《與方爾止論虞山說杜書》中說:方文對錢謙益注杜詩大為不滿,澄之認為謙益注杜不能一概否定,但他沒有抓住杜詩的精髓。謙益“謂杜詩字字皆有根據”,澄之認為這點不足稱道,因為“今人詩用慣陳語,苛逐字求之,豈有無所根據者邪?”前人所讚不絕口的杜詩“每飯不忘君國”,澄之則認為“此亦臣子大義,騷人之本旨,非絕無而僅有者也。”那麼澄之最推崇杜詩的是什麼呢?

他說:“杜詩之佳,在於格力氣韻,迥絕諸家,至其體物盡變,造險入神,幽奇屈曲之境,誚屑酸楚之情,一字匠心,生面逼出,千載而下,讀之如當其時,如見其境,故其詩千載猶新。區區典故之詳核,音調之悲壯,豈足為公稱?即聲病又豈足為公諱哉?”認為真實而又富於藝術性地表現了自己的思想感情、反映出時代的面貌,才是杜詩最值得稱道的地方。《張穆之雜論跋》中又說:“讀杜詩者,千秋而下,當世之人情物狀,恍然如見。惟其察之至微,故言之逼真。真,故古今不能易也。”這些是就後世讀者看杜詩而言,澄之對杜甫當時希望能以自己的詩作有助於國計民生的良苦用心,也十分讚賞,《葉井叔詩序》中說:“至杜子美出,而復見三百篇之遺,其詩慷慨悲壯,指陳當世之得失,眷懷宗國之安危,一篇之中,三致意焉。”澄之學杜,也是努力這樣做的,他詩中也不乏“指陳當世之得失,眷懷宗國之安危”的作品,雖然由於他人微言輕,不能起到多大效果,但他是始終以杜甫“詩史”作為自己榜樣的。他在《生還集》自序中說:“其間遭遇之坎坷,行役之崎嶇,以至山川之勝概,風俗之殊態,天時人事之變移,一覽可見。按斯集者,以作予年譜可也,詩史云乎哉?”澄之的詩篇,尤其是《藏山閣集》中的作品,可以說是清初的一部“詩史”。當時人對此也多有讚賞。潘耒《錢飲光八十壽序》中說:“先生少負雋才,遭時坎坷,浩然獨行其志。間關轉徙,備嘗人世之艱難。中有感慨,——發之於詩,其質直真摯,如家人對語,未嘗稍加緣飾,而情事切至,使人慾喜欲悲,不能自已。”在真實地表現自己的思想感情,比較全面深刻地反映當時的社會生活這些方而,澄之在清初詩壇上是非常突出的。

錢澄之推崇杜甫,起初是受到明七子派的影響的。他在《生還集》自序中說:“予自總角學詩,迄今二十年。其十年茫如也,戍己以後,始能明體審聲,一窺風雅之指,所擬樂府,以新詞諧古調,本諸合州新樂府,自謂過之。五言詩遠宗漢、魏,近間取乎沈、謝,誓不作陳、隋一語,唐則惟杜陵耳。七言詩及諸近體,篇章尤富,皆出入於初、盛之間,間有為中、晚者,亦斷非長慶以下比。此生平學詩之大概也。”此序作於順治六年,澄之近四十歲之時,所述學詩主張,完全是七子派古詩必漢魏、近體必盛唐的論調。他自稱學詩十年後才“一窺風雅之旨”,接受了七子的主張。他擬樂府,也是以王世貞《樂府變》為楷模。今集中仍存多篇,形式上不脫七子擬古窠門,內容上對社會黑暗有所揭露,也同於王世貞《廬江小吏行》諸作。七子對後代的影響,也有積極的一面,所以明末清初許多著名詩人如陳子龍、顧炎武、申涵光等人,都對七子有相當的尊崇,不獨錢澄之一人如此。七子學杜,致力反映現實,這是應當肯定的。但他們模擬過甚,有很大的弊端,這對澄之也有消極的影響,也表現在他早期的作品中。但是,使澄之消除了這些不良影響的不是什麼人對七子的批判,而是社會環境的急劇變化。澄之在《生還集》自序中接著說:“難后無賴,遇境輒吟,感懷託事,遂成篇帙。既困頓風塵,不得古人詩,時時涵泳。兼以情思潰裂,夙殖荒蕪,得句即存,不復辯為漢魏六朝三唐矣。”社會動蕩,國亡家破,人民塗炭,他本人也奔波於抗清鬥爭的前線,這種境遇,使他掙脫了七子格調派的束縛,“遇境即吟”,“得句即存”,保存了那時代的詩史。當然,也因為此,在澄之的作品中,有些也難免粗糙,但大部分詩還是具有較高的藝術性的。姚文燮《無異堂集》評澄之詩說:“時時吟詩,不拘一格,上有漢魏,下迄中晚,隨興所至即為之。古詩感慨諷諭,婉而多風,直得古《三百篇》之旨。”蕭穆《藏山閣集跋》中也說:“是集諸詩,皆記出處時事,無意求工,而聲調流美,詞采煥發,自中繩墨。”這些都說明澄之詩,即使是奔波途中所作,也取得了一定的藝術成就。如果說在戰火紛飛的動亂中,詩人沒有可能對作品刻意雕琢,那麼在隱居之後,澄之就非常注意對詩篇藝術方而的錘鍊了。這表現他反覆強調要“苦吟”上。《陳官儀詩說》中寫道:“吾學詩五十年矣。其前此十餘年,皆以才情氣調為時所稱。自后四十年,放廢無事,益專致於此。見三唐近體詩之設辭造句,洵是良工心苦。乃知古人以詩成名,未有不由苦吟而得者。”苦吟就要反覆修改。《陳昌集文集序》中說:“生平於詩好苦吟,雖不能如古人之十年始成一句,然每一字必數經改竄,要諸穩而後已。為文亦然。”事實確是如此,他有許多苦吟修改的例子。如《與王忍亭》中說,《青箱堂集》前載他所作之序,“中有何時白髮之叟,重上青箱之堂等語,叟作翁字,失葉平仄,應是忙中落筆錯耳,希為改正之。”已刊行的文,一字未安,仍請人改正,可見他是如何的一字不苟了。他非常注意鍊字。《詩說贈魏丹石》中說:苦吟無他,情事必求其真,詞義必求其確。而所爭只在一字之間。此一字確矣而不典,典矣而不顯,顯矣而不響,皆非吾意之所需也。可見他對鍊字的要求多麼高,創作態度多麼認真。而這又不僅是雕琢字句,而是為了“意”,“情事”之“真”,“詞義”之“確”,即是為了儘可能完美無缺地把自己的思想感情表現出來,把客觀現實描繪出來。而要達到這樣的境界,又不是僅僅在字句上下功左所能奏效。《詩說贈魏丹石》中接著說:“然非讀書研理、體物盡變者,求此一字終不可得。何則?無其本也。”《匏野集序》中也說:“不讀書則詞不足以給意,不窮理則意不足以役詞。”這些又是把苦吟鍊字與詩人的整個修養聯繫在一起了。

明末清初殘酷的社會現實,血與火的刺激,使不少詩人,特別是遺民詩人,對儒家傳統的溫柔敦厚的詩教,產生了懷疑。申涵光《賈黃公詩引》中說:“溫厚和平,詩教也。然吾觀古今為詩者,大抵憤世嫉俗,多慷慨不平之音。”錢澄之懷疑得更厲害,《葉井叔詩序》中說:“近之說詩者,謂詩以溫厚和平為教,激烈者非也,本諸太史公:‘《小雅》怨誹而不亂。’吾嘗取《小雅》誦之,亦何嘗不激乎?訊尹氏者旁連姻婭,刺皇甫者上及艷妻,暴公直方之鬼域,巷伯欲畀諸豺虎,正月繁霜之篇,辛卯日食之行,可謂極意詢厲,而猶日其旨和平,其詞怨而不怒,吾不信也!”他一口氣舉出了《詩徑》中那麼多詞旨激烈的作品,從根本上否定“溫厚和平”之說,認為這是後人的曲解,不足為信。他更反對當時一些人“至痛迫於中,而猶緣飾以為文,舒徐以為度”的作法,認為這樣不能表達出作者的真性情。這些觀點都是時代刺激的結果,社會的動蕩,政治的黑暗,征服者的殘暴,人民的慘遭殺戮,詩人本身的困厄磨難,反映到澄之的作品中,就呈現出“往往激楚”的風格。《田間集自序》中說:“吾遭遇如此,欲不悲,得乎?”又說:“論詩者當論其世也,論其地也,亦曰觀其所感而已。吾不知世所為溫厚和平者,何情也了”但是,詩人這些憤怒抨擊黑暗勢力的作品,大大地觸犯了清廷統治者的忌諱。因而澄之的親友為他編集時,就勸他“刪其過悲者”,澄之不肯,說:“吾寧詩不傳爾,其悲者不可刪也。”然而親友為了逃避清廷文網的迫害,“代為刪之”。澄之對此雖有不滿,而也無可奈何。澄之《與潘木崖》中曾說:“拙集本不宜刪,刪者可存,存者正多可刪。”清廷殘酷的文字獄,毀滅了多少有價值的作品,這是難以數計的。

錢澄之早年學詩,是從七子派入手的。時代的動亂,使他擺脫了七子派的消極影響。他一生始終以杜甫為宗,學習杜甫反映社會現實、同情民生苦難的精神。在詩的風格上,受陶潛、杜甫、白居易影響最深。當有人稱道澄之詩風“在杜、白之間”(《書松聲閣集后》)他以為知言。澄之《田間集》中和陶之作頗多,其隱居以後的作品,沖澹自然,也近於陶詩。韓炎《田間文集序》中說:“讀先生之詩,沖澹深粹,出於自然,度王、孟而及陶矣。”徐世昌《晚晴移詩話》也說澄之“五古近陶”,“沖淡雅和中,時有沉至語。”朱彝尊《靜志居詩話》更說:“昔賢評陶元亮詩云:‘心存忠義,地處閑逸,情真、景真、事真、意真。’《田間》一集,庶幾近之。”無論從思想內容,還是藝術成就而論,錢澄之都無愧於清初有數的重要詩人之列。在遺民詩人中,澄之詩風接近於吳嘉紀、邢仿等人,成就也可並肩。澄之的詩歌作品及其詩歌理論,有些在今天還有一定的認識價值和借鑒作用,是不應當忽視的一筆遺產。