長慶體

長慶體

“長慶體”之稱始於宋人,緣於白居易、元稹的文集名。長慶四年十二月,元稹將白居易的詩文編定為五十卷,命名為《白氏長慶集》;元稹自己的文集,亦題名《元氏長慶集》。故“長慶體”即元白體之別名。清以後,其內涵所指逐漸確定下來,成了以《長恨歌》、《琵琶行》、《連昌宮詞》為代表的那種敘事風情宛轉、語言搖蕩多姿、平仄轉韻的七言長篇歌行之專用名詞。“長慶體”相對固定的題材類型有二:一是通過鋪陳某一人的遭遇,以見朝廷政治的得失。二是通過描寫某一宮廷苑囿的變遷,以見國運的興衰,從中寄託對於朝政的殷憂。

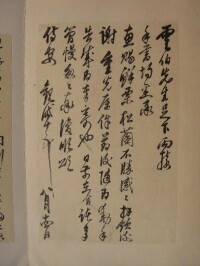

長慶體《天山曲》

長慶四年十二月,元稹將白居易的詩文編定為五十卷,命名為《白氏長慶集》;元稹自己的文集,亦題名《元氏長慶集》。儘管“長慶”僅四年時間,在元、白的創作中只是很短的一個階段,但是作者本人表示認同,《新唐書·藝文志》載錄作“《白氏長慶集》七十五卷”、“《元氏長慶集》一百卷”。宋人目錄流傳於今者,如晁公武《郡齋讀書志》、陳振孫《直齋書錄解題》等,亦均作《白氏長慶集》、《元氏長慶集》。可知宋代時,元稹、白居易的詩文均以《長慶集》之名行世,當時人們也習慣於如此稱呼他們的文集。由此可以推定,“長慶體”即元白體之別名。

南宋戴復古《望江南》詞上闋曰“壺山好,文字滿胸中。詩律變成長慶體,歌詞猶有稼軒風。最會說窮通”此段意謂 宋壺山 宋自遜,號壺山 的詩歌有元、白之體格,其詞則有辛稼軒的風味。劉克莊《后村詩話》評杜甫《觀公孫大娘弟子舞劍器行》詩曰“余謂此篇與《琵琶行》,一如壯士軒昂赴敵場,一如兒女恩怨相爾汝。杜有建安、黃初氣骨,白未脫長慶體爾。”這裡的“長慶體”,實際代指元、白風格。宋釋智圓《讀白樂天集》有雲“齷齪無識徒,鄙之元白體……須知百世下,自有知音者。所以《長慶集》,於今滿朝野。”宋人所說的“長慶體”,實際就是“元白體”。

由於元白詩中有律體、有古體、有歌行,所以它們也曾經都被目為“長慶體”。《瀛奎律髓匯評》載紀昀評白居易七律《餘杭形勝》曰“此所謂長慶體也,學之易入淺滑。”這是七言律詩可以稱為長慶體的例證。紀昀又評李商隱《偶成轉韻七十二句贈四同舍》詩曰“直作長慶體,接落平鈍處,未脫元白習徑。中間沉鬱頓挫處,則元白不能為也。”這是歌行可以稱為長慶體的例證。《四庫全書總目·<;石湖詩集>;提要》在評宋代詩人范成大的五言古詩《西江有單鵠行》、《河豚嘆》時,說它“雜長慶之體”。這是五言古詩亦可以稱作長慶體的例證。在上述場合所說的“長慶體”,就是泛指白居易、元稹詩歌的體式與風格,而不論它們是古詩、是律詩、還是歌行,也不論它們是短制、還是長篇。

這種情況後來發生了變化,“長慶體”成為了敘事長篇七言歌行的專名。明末清初之際,著名詩人吳偉業以七言長篇歌行的體式,表現王朝興廢的歷史巨變,抒寫詩人內心深沉的創痛。作品如《永和宮詞》、《圓圓曲》等,膾炙人口,被詩家視作“長慶體”。其實吳偉業在繼承元、白傳統的同時,也汲取、熔鑄了其他詩人的歌行創作經驗。《四庫全書總目提要》評曰“(吳偉業)暮年蕭瑟,論者以庾信方之。其中歌行一體,尤所擅長。格律本乎四傑,而情韻為深;敘述類乎香山,而風華為勝。韻協宮商,感均頑艷,一時尤稱絕調。”這是說吳偉業對於初唐四傑的歌行創作有所借鑒,從中汲取了營養。朱庭珍《筱園詩話》 卷二 評曰“吳梅村祭酒詩……七古最有名於世,大半以《琵琶》、《長恨》之體裁,兼溫、李之辭藻風韻,故述詞比事,濃艷哀婉,沁入肝脾。”這是說吳梅村對於李商隱、溫庭筠詩歌濃艷的詞藻與哀婉抒情的技巧,有所借鑒。從這一意義說,吳偉業不僅繼承了“長慶體”的詩歌體式,而且豐富了“長慶體”的詩歌藝術,從而將這種詩體的藝術成就推向了一個新的高峰。從藝術上說,吳偉業詩歌超越元白長慶體的這種“情韻”“風華”之美是刻意修飾而成的,而且一些七言歌行中用典過多,缺少自然天成之趣,連吳偉業自己也說:“鏤金錯彩,未到古人自然高妙之極地”,這是其作品的一個嚴重不足。因此,我們可以說,吳偉業將長慶體詩歌推向一個新的高峰,卻不能認為這個高峰一定高於元稹和白居易那個高峰。總體上說,這兩個高峰不相上下,各擅勝場。

在唐代,“長慶體”的創作固然以白居易、元稹為標誌,然而這種轉韻的七言歌行體式在元、白之前實際早已存在。駱賓王、盧照鄰、劉希夷、張若虛、王維、李白、杜甫、高適、崔顥等,都有這種轉韻的七言歌行體詩。所以胡應麟《詩藪》評曰“李、杜外,盛唐歌行無贍於此,而情致委婉,真切如見。後來《連昌》、《長恨》,皆此兆端。”白居易、元稹正是在初、盛唐眾多詩人歌行創作成就的基礎上,開創了“長慶體”。

作為長篇歌行的“長慶體”,在內外兩方面均有著顯明的特色。從詩歌體式上說,它是一種“半律半古”的詩體。它不像排律之不能換韻,必須遵照平仄的規定。又不像一般的七古追求古直,盡量避免律句。對比七排而言,它顯得活潑靈動、搖曳多姿;對比七古而言,它顯得青春俊秀、精麗雅緻。詩語或屬對、或散行,如同行雲夷猶、流水宛轉,跌宕迴旋,無不如意。而用韻則平仄互換,更生髮出一種特殊的音響效果。在內容上,它具有“詩體小說”的特徵,多講述具體的人生遭遇、或描述帝京宮苑的興廢,並且從一人之離合透視政治的弊端,從一地之興廢考察一代的盛衰,以寄寓故國之思、興亡之感。從細微處落筆用墨,構思貼近常人,形象宛轉,以小見大,在鋪敘中表現深沉的時代與人生的重大主題,這是“長慶體”詩歌的顯著特徵,也是它的文學魅力之所在。