子弟書

清朝八旗子弟首創的講唱文學

子弟書是清代由八旗子弟首創併流行的講唱文學。清初,很多旗籍子弟在戌邊時利用當時流行的俗曲和滿族薩滿教的巫歌“單鼓詞”的曲調,配以八角鼓擊節,編詞演唱,以抒發思歸之情,或反映軍中時事。這種演唱後來傳入北京,約在乾隆初年,北京部分八旗子弟以這種曲調為基礎,參照當時民間鼓詞的形式,創造出一種以七言為體,沒有說白,以敘述故事為主的書段,演唱時仍以八角鼓擊節,正式稱為子弟書。

流行於北方的另一種曲藝形式為子弟書,舊說創始於滿族八旗子弟,故名。(見震鈞《天咫偶聞》)子弟書屬於鼓詞的一個分支,只唱不說,演出時用八角鼓擊節,佐以弦樂。又分東西兩派:東調近弋陽腔,以激昂慷慨見長;西調近崑曲,以婉轉纏綿見長。子弟書的樂曲今已失傳,由現存文本看,其體制以七言句式為主,可添加襯字,多時一句竟長達19字,形式在當時的講唱文學中最為自由靈活。篇幅相對短小,一般一二回至三四回不等,最長者如《全彩樓》敘呂蒙正事,也不過34回。每回限用一韻,隔句葉韻,多以一首七言詩開篇,可長可短,然後敷衍正文。

子弟書盛行於乾隆至光緒年間,長達一個半世紀左右。傳世作品很多,傅惜華編《子弟書總目》,共錄公私所藏四百餘種,一千多部。取材範圍也極廣泛。著名作者東派為羅松窗、西派為韓小窗,羅氏代表作有《百花亭》、《庄氏降香》,韓氏代表作有《黛玉悲秋》、《下河南》等,1935年鄭振鐸主編《世界文庫》曾選入二人作品11種。子弟書的情節及結構特徵明顯,即多選取一段富於戲劇性衝突的小故事或典型性場景,很像傳統戲曲中的摺子戲,不枝不蔓,不注重人物命運的大起大落,而側重於情緒的抒發。

由於子弟書的作者大都具備良好的文學素養,故即便是一些佚名的作品,如《草橋驚夢》、《憶真妃》等,也都取得了相當高的藝術成就,“其中好多篇傑作並不比《孔雀東南飛》和《木蘭詩》遜色”(趙景深《子弟書叢鈔序》)。其影響之大,甚至南方一些曲種也多有借鑒,如貴州的《紅樓夢彈詞》13出細目,與子弟書《露淚緣》13回全相吻合。

紅樓夢子弟書

子弟書又名清音子弟書,清音二字,或因其較他種鼓詞為高解作子弟雅音,或因只用三弦伴奏解作三弦雅音,皆通。

(韓小窗、羅松窗等)

子弟書的興起與元明清三代的戲曲大繁榮有直接的關係。子弟書很多是改自清代流行的戲曲的。現存子弟書共四百餘段,其中改自三代戲曲的就有一百段以上。有些是直接從子弟書中可以看出來的。“考正史莊子何嘗有此事,這都是梨園演就戲荒唐。借荒唐以荒唐筆寫荒唐事,欲喚醒今古荒唐夢一場。”(《蝴蝶夢》)“小窗氏在梨園觀演《西唐傳》,歸來時閑筆燈前寫《罵城》。”(《罵城》) “這俚句只因看演《一匹布》,慨世路欲醒財迷寫借妻。”(《一匹布》)“看透梨園生覺悟,從來作戲要逢場。”(《連升三級》)“《溫涼盞》戲演梨園雖不精,看將來人情冷曖古今同……藹堂氏消閑摹擬《溫涼盞》,信筆寫莫笑不文請正高明。”(《背娃入府》)很明顯,《蝴蝶夢》、《罵城》、《一匹布》、《連升三級》、《背娃入府》都是從戲曲,而且是當時還活躍在舞台上的戲曲而來的。

從文字的淵源來看,很多子弟書的題目就直接沿襲了戲曲的題目,如《漁家樂》、《玉簪記》、《鳳鸞儔》、《雙官誥》、《打麵缸》、《一匹布》。從改自戲曲的、分回目的子弟書的標目來看,有些是直接用原曲文舊目,如《夜奔》、《思凡》、《吒美》、《痴訴》、《酒樓》、《遊園》等等,有些是將原曲標目合二而一,如《驚變埋玉》。新編的標目也仿明清傳奇作二字。如《一入榮國府》四回的標目分別作《探親》、《求助》、《借屏》、《贈銀》,《露淚緣》十三回標目分別作《鳳謀》、《傻泄》、《痴對》、《神傷》、《焚稿》、《誤喜》、《鵑啼》、《婚詫》、《訣婢》、《哭玉》、《閨諷》、《證緣》、《余情》。(清代中後期頗出了一些寫《紅樓夢》的傳奇,上述子弟書或於其中有所本;但這些《紅樓夢》的傳奇我都未見,故不敢妄下結論。)在正文的文字中,更有很多是改戲曲原文而成的,雖然這些詞句大都改得很巧妙,但如果仔細對照原文,還是可以看出很多痕迹的。

子弟書

清代初期,出征的八旗子弟採用俗曲、巫歌等曲調,填詞演唱。傳說乾隆時凱旋的阿桂部軍士即用八角鼓擊節,演唱這些俗曲以頌武功,又傳說軍士乘騎入京,以鞭擊鐙,邊行邊唱天下太平,謂為太平歌詞,京城為之轟動。后以此八旗子弟軍樂為基礎,形成以八角鼓伴奏的說唱形式『八旗子弟書』。八角鼓為滿族樂器,傳說由八旗的八位首領各獻一塊好木料鑲嵌而成。李鏞在顧琳《書詞緒論》序中說:『辛亥夏(乾隆五十六年)旋都門,得聞所謂子弟書者。』《天咫偶聞》:『舊日鼓詞有所謂子弟書者,始軔於八旗子弟。其詞雅馴,其聲和緩,有東城調、西城調之分。』子弟書在文人參與下,提高其藝術含金量,創作許多曲目。清末,子弟書由盛轉衰,其曲本被北方各種大鼓所採用;部分曲調亦被借鑒和吸收;有的曲牌仍保留在單弦唱腔之中。

除了改自三他戲曲之外,還有很多子弟書是作者觀書有感,興至而成的。現存子弟書中,出於各種小說的約有百段,其中出自《紅樓》者最多,約三十六段,其次為《三國》,有約二十段,再次為《聊齋》,約十六段,《金瓶梅》約有八段。除了這些子弟書的內容是直接取材於小說之外,在某些子弟書中還有對創作本身很生動地描寫,如“蕉窗氏剔燭閑看《情僧錄》,清秋夜筆端揮盡《遣晴雯》。”(《遣晴雯》)“瑣窗人靜轉清幽,翻閱殘篇小案頭。筆端清遣閑時閑,墨痕點染古人愁。謝朓山前花似錦,子陵台上月如鉤。到而今謝朓子陵何處也,山自青青水自流。”(《走嶺子》)“客居旅舍甚蕭條,採取奇書手自抄。偶然得出書中趣,便把那舊曲翻新不憚勞。也無非藉此消愁堪解悶,卻不敢多才自傲比人高。漁村山左疏狂客,子弟書編破寂寥。”(《天台傳》)“紙窗梅影月初升,半榻殘篇一燈青。此際渾疑身化蝶,閻浮漚寄羽毛輕。稗史觀來惟節義,新詞填去盡多情。鶴侶氏閑筆重描梅花夢,且看張夢晉他能體溫柔意方是大英雄。”(《何必西廂》)無論是“偶然得出書中趣”,還是“稗史觀來唯節義”,都說明這些子弟書是因觀書有感而作。

盛世漸衰,外憂內患,交紛而至,世人多感世風日下,人心不古。於是子弟書中有多了一些諷時刺世之作,如《為賭傲夫》、《老斗嘆》、《假老斗嘆》、《須子論》等。從這些作品中,明顯可以看出當日風俗人物之變。還有《俏東風》、《碧玉將軍》等直接反映清代較為著名的事件的作品。

子弟書演唱所用之“八角鼓”

子弟書是以唱當先的,即唱是第一位的,而詞句是第二位的。這一點今人理解多有誤。今人多以子弟書曲調不傳,認為子弟書重文不重唱,實則不然。《書詞緒論》品評東西兩韻,認為“其西派未嘗不善,惟嫌陰腔太多,近於崑曲,不若東派”,還是從音樂的方面品評高下的。而余如“還音”、“調絲”兩條,更是從吐字發音(實即音樂韻律)、伴奏等方面詳細論述,可見在子弟書的演唱中音樂曲調的重要。

無論戲曲曲藝,其唱腔都是第一位的,否則就失去了它作為一個曲種或劇種存在的條件。就愛好者來說,無論是愛好哪種戲曲曲藝,都是由迷戀它的唱腔開始的,這一點不證自明。而子弟書的愛好者都有文化,當然希望唱自己的作品,而且子弟書本身的格律等點又恰恰符合他們的創作條件和創作要求。所以子弟書的創作非常興盛,這一點和岔曲的興盛是一致的。但是不能因為子弟書的文辭內容非常可取而曲調音樂已經失傳就說子弟書重文不重唱。也許子弟書在唱腔音樂方面價值不高,但是從好愛者的角度看,還是以唱為第一位的。

今人論子弟書最初的演唱組織,多據《書詞緒論》第八條“立社”而言書會、書社。不過顧琳說得很清楚,“立社,以文會友之意也。……然立社甚難,余不過姑存是說,以俟高明裁酌可耳。”顧琳所論立社之道、立社之旨、立社之規,皆是提議,非為記實。不過照八角鼓票房的情況來看,子弟書立書社也是非常可能的,但我還沒找到可以證明的文獻資料。

子弟書

北京子弟書至道咸間雖已頓絕,但卻最少有兩種分支興盛過,一是石玉昆的“石韻書”,一是郭棟的“南城調”。這兩種分支在都作為曲牌而存在於單弦牌子曲中(當然,在單弦吸收時曲調格律等肯定有過改變)。關於石韻書、南城調和子弟書的延承關係,現在看來還有很多疑問,容另文詳述。

石玉昆比郭棟要早,但是前後相差應不出十年。從《書詞序論》中我們可以知道,子弟書的演唱是自彈自唱的。從《評昆論》、《郭棟兒》兩篇子弟書來看,石玉昆演唱時還是自彈自唱,而郭棟的演唱已是“雙頭人”,即一人伴奏一人唱了。大約在嘉慶年間,西韻傳入天津,與天津的民間曲調、語言相結合,稱為“衛(天津衛)子弟書”,后又稱“西城板”。衛子弟書今傳有音樂曲譜,但它對子弟書的延承也有一些疑問,並且,西城板是否就是衛子弟書也還有疑問,有《》劉吉典《天津衛子弟書的聲腔介紹》(載《曲藝藝術論叢》第三輯)等文可參,由於本文以北京為研究範圍,關於衛子弟書就不多加考證了。

子弟書

那麼,為什麼子弟書在北京道光之後迅速消亡呢?答案是,咸、同以後士大夫階層的進一步世俗化。

其實,清代的士大夫階層從整體上較之明代是有較大的世俗化的趨勢的。畢竟清代是異族的統治。由其對於北京來說更是如此,因為多數滿洲的王公大臣都生活於此。滿洲人的好玩樂也深深影響著北京的世風。子弟書與明清之際的傳奇比較,子弟書比傳奇俗很多。但是,子弟書畢竟還是具有“詩形”的,對於子弟書的創作,還是有“辨古、立品、脫俗、傳神”等多方面要求。而咸、同之後,士大夫階層進一步世俗化,對於表現自己文才的需要減少了很多,對於子弟書的創作是一個致命的打擊。同時,可以“神閑氣定”地欣賞“詞婉韻雅,如中琴瑟”的子弟書的人少了,大多數人都去追逐“市井流言惡舌貧嘴”(《郭棟兒》),因此,北京的子弟書在道光之後迅速消亡。可以說,子弟書的消亡代表了清代北京“趨雅”的士大夫階層的消亡。我所見過的清代史料中並沒有關於這種情況的描述,但是從俗文學的發展演變卻可以很明顯地看出來。

單弦、大鼓的興起正迎合了這種趨勢,就像清代的花部戲一樣,單弦、大鼓成了無論王公巨卿還是市井小民都喜愛的文藝形式。這實際是士大夫階層世俗化的必然結果,士大夫們的世俗化使得他們與引車買漿者流有了共同的審美情趣和興趣指向。所以說,子弟書並非被單弦大鼓所取代,而是欣賞、創作子弟書的階層消失了。這個階層的殘餘,是連從子弟書中發展出來的“石韻書”、“南城調”都不能接受的。從《評昆論》、《郭棟兒》和《隨緣樂》這三篇子弟書中,我們可以看到他們對於“墮落了的”公卿士大夫們是如何的排斥和諷刺。

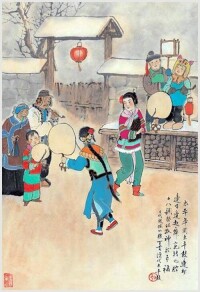

子弟書圖片

雖然有些詩篇文采頗佳,對仗很工整,但是多在詩中加三字頭或襯字。如《周西坡》的詩篇:

周西坡下雪紛紛,明關城外夜沉沉。

將軍血灑西川冷,史冊名標忠烈臣。黃土無情埋傲骨,青天有恨納英魂。

閑筆墨小窗竊擬松窗意,降香后寫羅成亂箭一段缺文。

再如《探雯換襖》的詩篇:

冷雨凄風不可聽,乍分離處最傷情。

釧松怎忍重添病,腰瘦何堪再減容。

怕別無端成兩地,尋芳除是卜他生。

雲田氏長夏無聊消午悶,寫一段寶玉探雯的苦態形。

文辭尚好,頷、頸兩聯對仗也工,但是說不上是七律詩。現存子弟書中像這樣的詩篇是非常多的。當然,還有些更是僅具詩形而已,如《葡萄架》的詩篇:

子弟書

所以才色色皆空釋氏語,賢賢易色聖人言。

勸君早脫這妖魔債,總不如流水無心是自在禪。

即使像上述這樣僅具詩形的詩篇,還是很明顯地看得出作者是盡量以寫詩的要求來創作的,如果把頷、頸兩聯的襯字“哪知道”、“所以才”、“是”除去,這兩聯還是對仗頗工的。而且,連“哪知道”、“所以才”這樣的襯字也是盡量對仗而出的。可見作者的創作格式和審美標準還是趨向於詩詞的。

還有一部分詩篇是非常工整的七律。如《漁樵對答》的詩篇:

江湖寄跡一漁翁,懶向人間道姓名。

三尺篷開天地小,一竿絲外利名輕。

垂綸坐對江心月,移楫閑臨水面風。

貫酒烹魚真樂趣,一般清興倩誰同。

再如《梅嶼恨》的詩篇:

小院春歸寂寞中,海棠枝上鳥啼紅。

一窗冷雨三更夢,半榻愁幃午夜鍾。

玉臉不容香粉暗,纖娥誰畫鏡台空。

可憐西子湖頭月,獨照孤山倩女情。

這裡有一個非常有意思的現象,就是這種詩篇是按詩律寫作的,而且對格律的遵守還非常的嚴格,但它的用字卻是以當時的北京話的平仄為標準的。有清一代,詩文不廢,但是並沒有什麼人如現在一樣提倡以平仄為準寫詩。這從一個方面也說明對於子弟書這類東西,作者的寫作是並不非常在意的,因為它本身就不屬於“上層文學”。並且也許可以說,許多子弟書的作者是不精通詩韻的,對古音、入聲字等都掌握不好,所以乾脆創造一種似是而非的詩體,滿足一下自己對詩歌的創作慾望。

還有的詩篇乾脆用原作的詩文加以改動,如《酒樓》的詩篇:

壯懷磊落有誰如,一劍防身且自娛。

整頓乾坤扶危主,掃清宇宙滅胡奴。

憐才邂逅能識李,避禍藏嬌早畏盧。

論男兒英雄未趁風雲志,空向長安困酒徒。

全文用《長生殿》第十齣《疑讖》中郭子儀的上場詩“壯懷磊落有誰知,一劍防身且自隨。整頓乾坤濟時了,那回方表是男兒”改動而成。

帶言一句,自《長生殿》一出而梨園風行,尤以《彈詞》、《聞鈴》、《迎像》、《哭像》、《絮閣》、《疑讖》諸出為甚。今傳曲譜唱詞多改《疑讖》為《酒樓》,伶人曲友,無不因之。蓋因《疑讖》詰屈,《酒樓》直朴。而子弟書既以《酒樓》為目,可見梨園改《疑讖》為《酒樓》,至遲不過光緒中。

再如《風月魁》第三回的詩篇:

東君昨夜遣東風,吹得夭桃次第紅。

一境湖光青翠里,四圍山色畫圖中。

芳園氣曖搖金扇,秀陽春晴走玉驄。

莫怪遊人多似蟻,花攢錦簇到西陵。

全用《》之詩。

詩篇的內容多是超於故事之外議論感嘆,或作者敘述寫作緣起。一般來說都是在詩篇之後才真正的進入故事本身,加之末尾的結語,子弟書的作者很多情況下都是在有意地創造一種間離效果。作者先站在現實的角度敘述、議論、感嘆幾句,然後把聽眾(讀者)帶入所要講的故事中,極盡鋪陳描寫之能事,儘力使聽眾(讀者)沉溺於其中,故事完結之後,忽地跳回到現實當中,再敘述、議論、感嘆幾句,一筆煞住,餘音裊裊。每次我讀罷一篇子弟書的佳作,則掩卷慨嘆,悵然若久之,我想很大程度上是子弟書的這種前詩篇后結語的結構增加了作品的感染力。

子弟書《郭棟兒》中有幾句是這樣的,“上了場幾句詩篇俗派的很……又見他忽然說到唱篇兒上,冒猛的抬身把坐位出……唱的是一矗腔兒的流水板……”似乎郭棟在演唱時,詩篇是說的,而不是唱的。聯珠快書中有“詩篇”、“詩白”兩部分,雖然“詩篇”是唱的但是“詩白”是說的,也許子弟書的詩篇是說白而入正文之後才唱,就像評書一樣上場先念一首上場詩(也有叫定場詩的),之後再說正題。不過文獻太少,難下結論。

一般一回的子弟書後面都有結語,少為兩句(如《漁樵對答》),多至八句(如《秋容》)。或敘編寫緣起,或嘆感勸世,如“勸世人焚香禮拜顏如玉,喚醒那嘔血鏤心的長夢人。”(《顏如玉》)“嘆人生男歡女愛都成假,豈不叫那狐鬼床頭笑死人。”(《蓮香》)而連本的子弟書有的在末一回有此種結語,而祝福祝壽的子弟書一般都沒有。

子弟書是上下句形式的。每句幾乎是不拘字數,只有一個大概的限制:少不少於七字,多者有至二、三十字的。下句用韻,上句結字為仄聲,下句結字為平聲。由於子弟書的曲調失傳,我們不能明確地說子弟書是否是七字句加襯字。不過從京韻大鼓的形式來看,子弟書的語言結構很有可能是以一種潛在的七字句格式為模型,而以不限字數為表象。我將在有關京韻大鼓的章節中詳細論述。

子弟書在用韻上用清代以來北方文藝慣用的十三道轍,即:中東、一七、發花、懷來、梭波、人臣、姑蘇、江陽、言前、灰堆、遙條、油求、疊雪(乜斜),一轍到底。我未見過用小轍(兒化韻)的子弟書。這也許還是因為子弟書的作者希望子弟書更趨近於詩詞吧。

子弟書的作者,由於清代對旗人的限制,和一些文人只把對子弟書的創作當作遊戲文章而不予重視,多不可考。可知的約四十人,基本上是從詩篇或結語中的嵌字推斷的。其中有大名望的有羅松窗、韓小窗、鶴侶氏、喜曉峰等。對子弟書作者的考證,有耿瑛著《曲藝縱橫談》(春風文藝出版社1993年第一版)外編的《子弟書初探》中論之甚詳,這裡就不再贅述了,僅對韓小窗一人的鼎盛年作一質疑。

耿氏經考證諸家以後,認為韓小窗大約生於道光年間,卒於光緒年間,作品大都是咸、同、光三朝寫就,並很確定的認為《寧武關》、《青樓遺恨》、《得鈔嗷妻》等是寫於光緒三年(1877年)以後。但是實際上恐怕並非如此。

首先,鶴侶氏有一篇《集錦書目》子弟書,其創作時間不會晚於咸豐朝。在這部作品里提到的經諸家認定的韓氏的作品,就有《下河南》、《長坂坡》、《百花亭》、《哭官哥》、《得鈔嗷妻》、《梅嶼恨》、《寧武關》、《滾樓》、《罵城》、《悲秋》、《遣春梅》、《舊院池館》等十二種。耿氏確言為光緒三年後才寫就的《寧武關》、《得鈔嗷妻》皆在其內,可見耿氏之誤。且韓小窗之開始創作的年代必早於咸豐朝。

其次,鶴侶氏在《時道人逛護國寺》中說“論編書的開山大法師還數小窗得三昧”,又據耿氏言鶴侶氏於道光二十四年(1844年)之後即長居瀋陽,則《逛護國寺》必寫於此前。設此時韓氏僅四十歲,則也是嘉慶時生人,怎麼也不可能生於道光間。

第三,同、光間的二凌居士給光緒二十五年會文山房重刻本《黛玉悲秋》的小序中說:“前人韓小窗所編各種子弟書詞,頗膾炙口談,堪稱文壇捷將。”同、光間人既稱韓為前人,則韓至少為嘉、道時人可知矣。

第四,前人每談子弟書,必曰二窗為個中翹楚,以羅、韓並稱,羅則乾隆時人,韓則必不太晚出也。

綜上,韓氏之生年至少當在嘉慶,鼎盛年至少當在道、咸間。

關德棟、李萬鵬在《聊齋志異說唱集》前言中有一段話,引用如下:

富察敦崇在《燕京歲時記》里說:“子弟書音調沉穆,詞亦高雅。”蔡繩格在《金台雜俎》里也說,子弟書“詞婉韻雜,如樂中琴瑟,必神閑氣定,始可聆此”。這裡給人們的印象,彷彿子弟書是一種曲高和寡的雅樂,是一種王公府第堂會上的玩意兒。其實,它的曲詞不盡高雅,大部分還是雅俗共賞的。所以從清代中葉以來說一直深受廣大群眾的歡迎,在北京、天津、瀋陽一帶尤為盛行。它後來的衰落,並不在於曲詞高雅,而是因為唱腔繁難,教習不易,又加上光緒末年新興曲種在京、津等地競相出現,改變了聽眾的欣賞趣味,作為一個曲種,它才逐漸在新聲競奏的曲壇上消失。但是,子弟書的曲詞卻並沒有因之泯滅,許多作品在京韻大鼓、梅花大鼓、梨花大鼓、奉調大鼓、河南墜子等曲種里又得到了新生。

這段話很短,但是就它卻可以提出二個方面的問題。第一,對子弟書的定位,子弟書倒底“雅不雅”。第二,子弟書與其它鼓詞的關係,更明確一點說,子弟書究竟是不是一個曲種。

子弟書究竟是一個單一的曲種,還是僅僅是一種曲詞的創作,這個問題被一些曲藝界的資深人士提了出來。這個問題的核心就是,子弟書到底有沒有自己的曲調。

關於第一個問題,有傳流下來的四百餘段子弟書證明,本不成為問題,問題在於這裡所謂“雅不雅”,不是以今人眼光去看,而是要以當時人的眼光去看。曼殊震均謂“其詞雅馴”《燕京歲時記》亦謂之“詞亦高雅”,陳汝衡先生也認為“編寫的人文學修養相當高,因此子弟書的曲文一般都典雅有則”。但是比較折中的說法是說它的語言清新明麗,鋪陳排比,“既比較典雅,又十分通俗,有民間口語的詼諧生動,又有文學語言的流暢醇美”。這種說法還是可以讓人接受。如上所述,子弟書大部分是文人或准文人的消遣之作,同時也是他們鋪張文采之作,雖然“俗”的可愛,而其修辭結構、審美標準等無不趨向於詩詞。從大的方面來看,子弟書還是趨雅的。所謂“子弟書將《紅樓夢》故事普及到民間,使許多不識字的鄉下大娘們也知道黛玉悲秋、寶玉探病”的說法近乎囈語。子弟書文辭不深確是,然而能讀懂不等於能聽懂,能聽懂不等於能聽得下去。“如樂中琴瑟,必神閑氣定,始可聆此”的子弟書,連後世文人都嫌其典雅,卻不知“鄉下不識字的大娘們”如何聽得下去。“北京饅頭鋪代賣子弟書”只能說明很多文人准文人的地位低下,卻也不能論證子弟書在北京大多數不識字的下層民眾那裡佔多重的地位。

關於第二個問題,一些曲藝界的資深人士主張:子弟書只是一種單純的唱詞創作,書詞被創作出來之後,演唱時可用各種鼓詞時調的曲調演唱,而子弟書本身並沒有自己固有的曲調。其論述如下:

一. 如上所述,子弟書的曲調已完全失傳(假設它有自己的曲調的話),這實際上是不應該的。從近代以來,無論什麼曲種都可能“大體”失傳滅亡,而最少在五十年之內,不會消失得無影無蹤,毫無蹤跡可尋。因為北京地區曲藝的傳承,不僅僅在於歌場中藝人的演唱,有很大一部分,尤其是曲藝中趨雅的一部分,是在票房中代代相傳的。也許某個曲種幾十年前已不見於歌場,但是在票房中依然傳唱。如琴腔、黃鸝調均為三十年代未即趨失傳的東西,而時至今日,北京票房中依然傳唱不絕。像子弟書這種出自清門兒並典雅有則的曲種,更不應絲毫沒有沒下曲調。

二. 前人所記述之子弟書曲調,無論是東調高昂,西調低轉,還是如樂中琴瑟,都只能說明演唱子弟書用的是一種什麼樣的曲調,而不能說明這種曲調就是子弟書本身。所謂的高昂,低轉,樂中琴瑟,都有可能是當時別的什麼曲調而被子弟書拿來借用。

三. 凡近人有記述聽過子弟書的,相對於藝人來說皆為“外行”,無論是啟功還是金受申,很有可能他們聽到的只是借用別的什麼曲調而演唱出來的子弟書詞。而藝人們則如傅惜華介紹的,對子弟書的曲調皆不知情。

四. 今傳傅惜華藏的子弟書曲譜,有工尺而無板眼,不足為證,亦有可能是當時某人記錄的演唱子弟書而借用的他種曲種的曲調。今傳天津衛子弟書雖然有曲調,而不足以反證北京子弟書本有曲調。可能只是子弟書詞傳到天津之後借用天津本地的什麼曲調而“只借不還”,從而形成了較固定的衛子弟書。今傳單弦中的石派書和南城調據傳均是子弟書余脈,而一者從字句格式上皆與子弟書不符,二者從內容上說大多為贊賦閑文,無關宏旨,三者唱法頗難,如石派書作為一個曲牌還以其難而多為唱家所棄(其為贊賦,棄之不妨),如子弟書數十百句者,一氣唱完當累死。

以上所述之中心,即在於子弟書距今不遠而曲調卻人皆未見。未有定論之前,不妨存此一說。

子弟書圖片

《三國演義》(二十段)

《三戰黃忠硬書》、《馬跳澶溪》、《甘露寺》、《白帝城》(白帝城託孤、託孤)、《長坂坡》(糜氏託孤)、《徐母訓子》、《諸葛罵朗》(罵朗)(二種)、《華容道》、《虎牢關》、《擊鼓罵曹》、《擋曹》、《借東風》、《十問十答》、《嘆武侯》、《武鄉侯》、《東吳招親》。

《水滸傳》(十三段)

《王婆說計》、《賣刀試刀》(楊志賣刀)、《挑簾定計》、《李逵接母》、《醉歸》、

《西遊記》(八段)

傅惜華編纂:《清蒙古車王府藏子弟書》

《后西遊記》(一段)

《羅剎鬼國》

《金瓶梅》(八段)

《舊院池館》(游舊院、春梅游舊院)、《葡萄架》、《遣春梅》(不垂別淚)、《得鈔傲妻》、《永福寺》、《哭官哥》(官哥)、《續鈔借銀》(借銀續鈔、續得鈔傲妻)、《陞官圖》、

《紅樓夢》

《石頭記》、《一入榮國府》、《二入榮國府》、《二玉論心》、《三宣牙牌令》、《雙玉埋紅》、《雙玉聽琴》、《過繼巧姐兒》、《會玉摔玉》、《湘雲醉酒》(史湘雲醉酒、湘雲醉卧)、《醉卧怡紅院》(劉姥姥醉卧怡紅)、《鳳姐兒送行》、《兩宴大觀園》、《芙蓉誄》、《傷春葬花》(葬花)、《議宴陳園》、《思玉戲嬛》(候芳魂)、《全悲秋》(黛玉悲秋、悲秋)、《焚稿》、《劉姥姥初進大觀園》、《劉姥姥探親》、《寶釵代綉》、《寶玉探病》(探病)、《品茶櫳翠庵》(櫳翠庵品茶)、《露淚緣》(紅樓夢)、《海棠結社》(海棠詩社)、《探雯祭雯》、《探雯換襖》、《晴雯齎恨》、《晴雯撕扇》、《紫鵑思玉》、《黛玉悲秋》(悲秋)、《黛玉埋花》、《游亭入館》、《椿齡畫薔》、《醉卧芍藥陰》、《遣晴雯》、《玉香花語》

《補紅樓夢》

《寶釵產玉》(產玉)、

《聊齋志異》(十六段)

《大力將軍》、《馬介甫》、《鳳仙》、《蓮香傳》、《鳳仙傳》、《胭脂傳》、《俠女傳》、《陳雲棲》、《姚阿綉》、《綠衣女》、《顏如玉》(如玉、書痴)、《葛巾傳》、《瑞雲》、《秋容傳》(小謝)、《嫦娥傳》、《鍾生》、

其它若干

出自《說唐》、《說唐後傳》:

《庄氏降香》(降香、登樓降香)、《秦氏思子》(憶子、秦氏憶子)、《紫艷託夢》、《望兒樓》、《送枕頭》、《打朝》、

出自傳奇《金貂記》的段:

《釣魚子》(敬德釣魚)、

出自《三言二拍》的九段:

《花叟逢仙》、《百寶箱》、《喬太守亂點鴛鴦譜》、《珍珠衫》(循環報)、《摔琴》(伯牙摔琴)、《青樓遺恨》、《三難新郎》(難新郎)、《嚴大舍》、《巧斷家私》、

出自《孟子》的三段:

《齊人有一妻一妾》、《孟子見梁惠王》、

出自《霍小玉傳》的一段:

《負心恨》

出自《西湖志》的三段:

《梅嶼恨》、《風月魁》、《林和靖》、

出自《楊家將演義》的三段:

《八郎別妻》(二種)、《八郎探母》、

出自《燈草和尚》的一段:

《燈草和尚》、

出自雜劇《西遊記》的二段:

《芭蕉扇》(借芭蕉扇)、《火焰山》、

出自雜劇《風雲會》的段:

《風雲會》、《訪普》(訪賢)(二種)、

出自雜劇《誤入天台》的二段:

《天台傳》(劉阮入天台、天台緣)、《桃洞仙緣》、

出自雜劇《四聲猿》的段:

《花木蘭》、

出自雜劇《漁樵記》的段:

《寄信》、

出自雜劇《單刀會》的一段:

《單刀會》、

出自傳奇《南西廂》的十段:

《西廂》(西廂全本)、《游寺》(張生游寺、張君瑞游寺)、《紅娘寄柬》(紅娘下書、寄柬)、《長亭餞別》、《鶯鶯降香》、《拷紅》、《鶯鶯聽琴》、《夢榜》(鶯鶯夢榜)、《雙美奇緣》、《借廂》、

出自傳奇《牡丹亭》的七段:

《杜麗娘尋夢》、《遊園尋夢》(尋夢)、《遊園驚夢》、《春香鬧學》(鬧學)(二種)、《離魂》、《還魂》、

出自傳奇《青冢記》的四段:

《昭君出塞》(二種)、《出塞》、《新昭君》、

出自傳奇《虎囊彈》:的段:

《醉打山門》(山門)、

出自傳奇《長生殿》的十二段:

《梅妃自嘆》、《馬嵬坡》(馬嵬驛)、《酒樓》、《長生殿》(二種)、《哭像》、《聞鈴》、《鵲橋盟誓》(雀橋、雀橋密誓、七夕密誓、鵲橋)(二種)、《憶真妃》、《絮閣》(敘閣)、《驚變埋玉》(埋玉)、《錦水祠》。

出自傳奇《琵琶記》的四段:

《五娘行路》(行路)、《五娘哭墓》(哭墓)、《五娘描容》、《趙五娘吃糠》(吃糠)、《廊會》、《盤夫》、

出自傳奇《蝴蝶夢》的段:

《蝴蝶夢》(劈棺)、《扇墳》、

出自傳奇《金鎖記》的一段:

《炎天雪》(斬竇娥)、

出自傳奇《連環記》的一段:

《連環計》(連環記)、《鳳儀亭》、《新鳳儀亭》、

出自傳奇《東吳記》的一段:

《東吳記》、

出自傳奇《寶劍記》的段:

《夜奔》

出自傳奇《漁家樂》的六段:

《太子藏舟》(藏舟)(二種)、《漁家樂》、《刺梁》(二種)、《相梁》、

出自傳奇《雷峰塔》的九段:

《合缽》(嗟兒合缽)(二種)、《雷峰塔》(雷峰寶塔)、《雄黃酒》、《哭塔》、《祭塔》(狀元祭塔)、《出塔》、《探塔》、《數羅漢》(入塔)、

出自傳奇《滿床笏》的二段:

《郭子儀》、《滿床笏》、

出自傳奇《千鍾祿》的二段:

《草詔敲牙》(千鍾祿)、《慘睹》、

出自傳奇《雁翎甲》的段:

《盜甲》、

出自傳奇《紅拂記》的一段:

《紅拂女私奔》(紅拂私奔)、

出自傳奇《尋親記》的段:

《尋親記》、

出自傳奇《玉簪記》的一段:

《玉簪記》、

出自傳奇《馬上緣》的一段:

《馬上聯姻》、

出自傳奇《水滸記》的二段:

《煙花樓》、《活捉》、《坐樓殺惜》、

出自傳奇《金印記》的一段:

《六國封印》(金印記)、

出自傳奇《金丸記》的五段:

《打御》(拷御)、《拷玉》(二種)、《盤盒》(救主盤盒、盤盒救主)、

出自傳奇《千金記》的五段:

《月下追賢》、《霸王別姬》(別姬)、《韓信封侯》、《十面埋伏》、《追信》、

出自傳奇《幽閨記》的一段:

《幽閨記》、《劉高手探病》(劉高手)、《奇逢》(新奇逢、雙奇逢、舊奇逢)、

出自傳奇《東窗記》的三段:

《詔班師》、《掃秦》、《全掃秦》(天樓閣)、

出自傳奇《精忠記》的段:

《調精忠》

出自傳奇《商輅三元記》的三段:

《雪梅弔孝》(秦雪梅弔孝)、《掛帛》(掛帛上墳)、《商郎回煞》(回煞)、

出自傳奇《金雀記》的0段:

《雀緣》、

出自傳奇《翡翠園》的一段:

《盜令牌》、

出自傳奇《百花記》的段:

《百花亭》(百花亭點將)、

出自傳奇《艷雲亭》的一段:

《痴訴》、

出自傳奇《紅梅記》的二段:

《紅梅閣》、《慧娘鬼辯》(鬼辯、魂辯)、

出自傳奇《雙官誥》的一段:

《雙官誥》、

出自傳奇《三笑姻緣》的一段:

《三笑姻緣》、

出自傳奇《風箏誤》的一段:

《吒美》、

出自傳奇《黨人碑》的一段:

《黨人碑》、

出自傳奇《意中緣》的一段:

《意中緣》、

出自傳奇《鳳鸞儔》的一段:

《鳳鸞儔》、

出自傳奇《磨塵鑒》的一段:

《楊妃醉酒》(醉酒)、

出自傳奇《翠屏山》的一段:

《翠屏山》、《戲秀》

出自傳奇《琴心記》的一段:

《相如引卓》、

出自傳奇《爛柯山》的四段:

《潑水》、《買臣休妻》、《痴夢》(玉天仙痴夢)、《逼休》、

出自傳奇《全德記》的二段:

《千金全德》(全德報)、《罵女》、

出自傳奇《彩毫記》的一段:

《李白醉酒》、《沉香亭》、

出自傳奇《火雲洞》的一段:

《火雲洞》、

出自傳奇《西樓記》的段:

《樓會》、

出自傳奇《題紅記》的一段:

《天緣巧配》(天緣巧合、紅葉題詩)、

出自傳奇《乞食圖》的一段:

《何必西廂》、《梅花夢》、

出自傳奇《桃花扇》的段:

《柳敬亭》、

出自傳奇《焚香記》的段:

《陽告》、

出自傳奇《鐵冠圖》的五段:

《焚宮》、《寧武關》(二種)、《刺虎》(費宮人刺虎、韓貴貞刺虎)(三種)、《分宮》、

出自傳奇《彩樓記》的五段:

《蒙正祭灶》、《祭灶》、《全彩樓》(呂蒙正全事、彩樓)、《宮花報喜》(報喜)、《蒙正趕齋》、

出自傳奇《一捧雪》的二段:

《刺湯》(審頭刺湯、雪艷刺湯)、《祭姬》。

出自傳奇《三皇劍》的段:

《樊金定罵城》(罵城)、《續罵城》、

出自傳奇《天下樂》的段:

《鍾馗嫁妹》(嫁妹)、

出自傳奇《四弦秋》的一段:

《琵琶行》、

出自傳奇《麒麟閣》的段:

《盜令》(張紫艷盜令)、《麒麟閣》、

出自《勸善金科》的一段:

《望鄉》、《思凡》(尼姑思凡)、《僧尼會》、

出自清代高腔戲的段:

《借靴》、《頂燈》、《入府》(背娃入府)、《丁甲山》、《花別妻》(花大漢別妻)、《續花別妻》(續別妻)、《上任》、《射門吃醋》(吃醋)、《滾樓》(藍家莊)、《齊陳相罵》、《胡迪罵閻》、《飛熊兆》(飛熊夢)、《渭水河》、《一匹布》(二種)、《下河南》(巧團圓)、

出自清代亂彈雜劇的段:

《周西坡》(箭攢羅成)、《秦王弔孝》、《秦王降香》、《羅成託夢》(託夢)、《賣胭脂》、《路旁花》(花鼓子)、《游龍傳》、《鄉城罵》(探親)、《蜈蚣嶺》、《走嶺子》、

出自清代京劇的段:

《連升三級》、

《綴白裘》的一段:

《查關》、

記時事的0段:

《女侍衛嘆》、《女筋斗》、《大爺嘆》、《少侍衛嘆》、《太常寺》(太常寺學念)、《文鄉試》、《為賭傲夫》、《嘆固山》(嘆旗詞)、《長隨嘆》、《先生嘆》、《為票傲夫》、《窮酸嘆》、《評昆論》(石玉昆)、《窮鬼自嘆》(窮鬼嘆)、《打圍回圍》(熱河圍)、《假老斗嘆》(時道人)、《闊大奶奶聽善會戲》(出善會)、《闊大奶奶逛二閘》(逛二閘)、《老侍衛嘆》、《軍營報喜》(軍營)、《司官嘆》、《瘋僧治病》(瘋和尚治病)、《老斗嘆》(二種)、《武鄉試》、《漁樵對話》(漁樵問答)、《鶴侶自嘆》、《燈謎會》(燈謎社)、《侍衛論》、《官銜嘆》(官箴嘆)、《須子論》(篡須子論)、《須子譜》、《逛碧雲寺》(碧雲寺)、《逛護國寺》(護國寺、時道人逛護國寺)、《票把兒上台》、《拿螃蟹》、《隨緣樂》、《張格爾造反》(紅旗捷報)、《廚子嘆》、《老漢嘆》、《家主戲嬛》、《家園樂》、《連理枝》、《妓女上墳》、《姑嫂拌嘴》、《碧玉將軍》、《大姨換小姨》、《才子風流》、《公子戲嬛》、《葦連換筍雞》(換筍雞)、《捐納大爺》、《煙花嘆》、《軍妻嘆》、《鑾儀衛嘆》、《拐棒樓》、《調春戲姨》、《續戲姨》(調春戲姨續)、《風流公子》、《平謎論》、《鴛鴦扣》、《祿壽堂》、《鴇兒訓妓》(訓妓)、《梨園館》、《俏東風》、《續俏東風》、《宦途論》、《郭棟兒》、《贊禮郎》、《風流詞客》、《喜舞歌》、《弦杖圖》、《靈官廟》(二種)、《續靈官廟》、《祿壽堂》、《浪子嘆》、《啒紅柳》(絕紅柳)、

出自古文辭的六段:

《赤壁賦》、《武陵源》、《桃李園》、《琵琶記》、《黔之驢》、

吉頌類的五段:

《天官賜福》(賜福)、《群仙祝壽》、《慶壽》(八仙慶壽)、《郭子儀上壽》、

此外還有遊戲筆墨的五段:

《書目集錦》、《水滸全人名》(水滸、全水滸)、《骨牌名》、《要帳該帳大戰脫空》(脫空老祖)、《竊打朝》、

《一顧傾城》、《范蠡歸湖》、

《子胥救孤》、《焚棉山》、《孔子去齊》(齊景公待孔子)、《子路追孔》、

《千金一笑》、《幻中緣》、《吊綿山》、《雙鳳奇緣》、《雙郎追舟》、《雙生貴子》、《玉兒獻花》(玉兒送花)、《玉潤花香》、《巧姻緣》、《打麵缸》、《打十湖》(打十壺)、《新長亭》、《百年長恨》、《守樓》、《有人心》、《會緣橋》、《觀水》、《綱鑒圖》、《投店連三不從》、《別善惡》、《佛旨度魔》、《飯會》、《房得遇俠》、《炎涼嘆》(蘇秦嘆)、《狐狸思春》(思春)、《面然示驚(警)》、《信口開河》、《活財神》、《送荊娘》、《送盒子》、《望江樓》、《埋紅》、《趕靴》、《桃花岸》、《救主》、《哭城》(孟姜女尋夫、哭長城)、《党太尉》、《荷花記》、《綉荷包》、《綉香囊》、《談劍術》、《燒靈改嫁》、《梅花塢》、《得書》、《離情》、《射鵠子》(鵠棚兒)、《喬公問答》、《富春院》、《聖賢集略》、《當絹投水》、《趁心愿》(稱心緣)、《游武廟》、《新藍橋》、《新戲蟬》、《綺春閣》、《賜珠》、《謎目奇觀》、《謗閻》、《薛蛟觀畫》(觀畫)、《藍橋會》、《活菩薩》 。

這基本就是現存子弟書的總目,其中下加點的是我不曾見過的,括弧中的是別名。有些分回目的子弟書,其中的某些回目有獨立的本子,如《月下追舟》就是《玉簪記》第十回《秋江》的單行本,像這種情況,只錄總名,不錄分目,以此例言之,既只錄《玉簪記》,不錄《月下追舟》。另外《清蒙古車王府藏子弟書》收錄了《打登州》、《削道冠兒》、《淤泥河》、《舌戰群儒》、《草船借箭》、《血帶詔》、《赤壁鏖兵》(二種)、《碰碑》(實為《托兆》)等聯珠快書,雖然聯珠快書和子弟書有著千絲萬縷的聯繫,但畢竟不是同一種藝術形式,故不錄。

子弟書多本於戲曲,而戲曲多本於史稗名著如《三國》、《水滸》者,徑謂出於《三國》、《水滸》,則失其本來,如謂出於元明清三代戲曲,又或有本於原著之處,且三代戲曲,於一事亦多衍出數劇。如《西廂》故事,出於唐元稹之《會真記》,宋趙令時有鼓子詞《崔鶯鶯》,宋話本有《鶯鶯六么》,金董解元有《西廂記諸宮調》。至元王實甫作《西廂記》,眾鳥壓聲,然又有李曄翻之為《南西廂》,至今崑曲傳唱,猶然以其為本。其餘《東廂記》、《錦西廂》、《續西廂升仙記》、《翻西廂》、《真西廂》、《正西廂》、《新西廂》、《西廂後傳》,不一而足。史稗明著如《三國演義》者,本身亦來源蕪雜。子弟書中之事,又多有采自民間傳說者,如白蛇故事,莊子扇墳故事,羊左全交故事,孟姜女尋夫故事,小青梅嶼恨故事,蘇小小故事等等,其傳聞本異,記述復駁,如唐朝紅葉題詩故事,見載於孟《本事詩》、范攄《雲溪友議》、孫光憲《北夢瑣言》諸書,至宋張實撰《流紅記》小說,至元白樸作《韓翠屏御水流紅記》雜劇。又有李文慰《金水題紅怨》,王爐峰《紅葉記》,祝長生《紅葉記》,李長祚《紅葉記》雜出不窮,而以王驥德《題紅記》最為著名。子弟書中《天緣巧配》一段,實以民間傳說為本,以戲文曲詞為飾,其主人公之姓名與前述諸家皆不相同即為之證。而從子弟書受傳奇戲曲影響甚大的方面考慮,勉強歸於《題紅記》,實不得以之法。余者亦如是。

今將《三國》、《水滸》諸篇,題目與戲曲同,文辭顯系傳承者,歸於戲曲,其他無證者歸於《三國演義》、《水滸傳》。因明清以來見於舞台者皆為李日華之《南西廂》,故《西廂》諸篇徑題《南西廂》,其餘者類之。

子弟書從清代亂彈雜劇、高腔戲、京劇中來者不少,一些本是諸戲劇改自傳奇者徑題傳奇名目。又因襲諸戲劇的子弟書多因其故名,遇此類則徑題出於清代亂彈雜劇、高腔戲、京劇,讀者欲深究,查之《綴白裘》諸書可也。

又:鶴侶氏《集錦書目》中有《淤泥河》一篇,今未見子弟書《淤泥河》,或不傳,或為《周西坡》之別名。不確,故不錄。《集錦書目》又有“長隨嘆說笑他們不醒這蝴蝶夢黃梁”一句,“黃梁”當是書名,或為《聊齋志異》中《續黃梁》一篇,不確,故不錄。

從上述分類目錄可見,子弟書的內容主要來自戲曲、小說,改編作品佔有極大的比重。亦有很大一部取材於當時的社會生活。

從子弟書的創作意圖來講,應該說,大部分是清代的文人或准文人遊戲筆墨之作。在清代,儒學的正統地位依然不可動搖,就學術來說,大興樸學,真正的文人全部埋頭書齋,踏踏實實去鑽古書堆。然而,在北京等地的滿族文人,由於其地位的特殊及與生俱來的特權,是很少有人能真正有很高深的學問的。但是他們畢竟不同於目不識丁的平民,他們有閑,有錢,有閒情逸緻,有創作慾望,從整體上說文化素養也不低,所以才創作出了大量的子弟書作品。在很多篇目的結語處都提倒,他們寫作是為了解悶、散心,他們的寫作是戲筆之作,是“閑筆墨”。試舉幾例如下:

“恰遇著景物和融春氣象,驅斑管感嘆情解晝眠。”(《思玉戲嬛》)

“閑窗無事拈毫也,端只為政簡民閑享太平。”(《女觔斗》)

“消午悶鶴侶氏慢運支離筆,寫一段閨閫小照為喚醒痴迷。”(《女侍衛嘆》)

“西園氏閑情墨譜長隨嘆,不過是守分安常醒世言。”(《長隨嘆》)

“公務餘暇閑戲筆,留與知音散悶玩。”(《狐狸思春》)

“閑筆墨夏日無聊消午倦,把留仙玲瓏的妙筆補敘人龍。”(《大力將軍》)

“煦園氏挑燈無事閑波墨,寫一段華容道上義釋奷曹。”(《擋曹》)

“敘庵氏挑燈摹寫紅樓段,喜遲眠把酒頻因此夜長。”(《玉香花語》)

“閑筆墨靜齋開寫千金笑,寫將來萬古千秋笑幽王。”(《千金一笑》)

“盪堂氏偶譜戲文滋興趣,故將謔語載歌傳。”(《一匹布》)

如此者不少。

詩篇中有時也有類似的表述,如“酒酣戲譜雲棲傳”(《陳雲棲》),“閑筆墨小窗追補馮商嘆”(《得鈔傲妻》)等等。

當然,在閑筆墨中也要見文采,見精神,見褒貶,子弟書又是文人創作慾望的發泄和肯定自我的方式。最初的子弟書創作大概無非如此。當然,這並不是說這些子弟書的藝術水平不高,平和的創作心態對創作本身有很大的影響,就是純賣弄文採的東西也一樣有存在的價值,也一樣可能有很高的藝術水平。我想這些在來說都是廣泛的為人接受的觀點,不用我再多說。

除了“戲筆”之外,還有“牢騷”,清代中葉之後八旗子弟地位的下降使得他們更加註意市井小民的生活,對引車賣漿者流的生活及思想狀況非常熟悉,對人世間的是是非非更加感慨。加之清代後期,官貪民賤,將庸兵閑,外洋入侵,天朝上國的威嚴與禮教皆敗壞不堪。這些都使當時的人,特別是有些思想的文人准文人,形成了一種世風日下人心不古的思維定式。他們的心態更難平和,於是寫出了很多牢騷之作。除了文中字裡行間顯示出來的不平之氣以外,在一些篇章的詩篇和結語之中也直接表達出來,亦舉幾例如下:

“朔風凜冽助松濤,待月寒窗竹影搖。猛聽得鄰人又演高腔戲,真討厭嗓子好似燥劈了的簫。勾起我無限牢騷欲消永夜,寫幾句為票把夫嗷。恆蘭谷筆墨無知非刻苦,也皆因是實在難受故狗尾續揮毫。”(《為票傲夫》)

“文西園窗前閑譜先生嘆,生感嘆一頂儒巾誤少年。”(《先生嘆》)

“閑筆墨小窗追寫官箴嘆,順一順一世窩心氣不平。”(《官銜嘆》)

“只為連朝寒甚飄朔雪,鶴侶氏柴濕灶冷粟瓶空。致使慕熱的心全冷,自慰強呵硯池冰。寫一段亞聖當年遊藝的景,只博得冬烘先生笑我無能。”(《孟子見梁惠王》)

無論是戲筆還是牢騷,在其中其實都包涵了一種文人匡時濟世的責任感,最起碼錶達一種匡時濟世的姿態。其實清代由於文網嚴密,文人不敢議政,紛紛轉入故紙堆中,對於世道人心,實在是無可奈何。子弟書中固然有直接說“閑筆墨西園草寫嗷夫事,欲喚醒賭博場中那些好勝的人。”(《為賭傲夫》)“鶴侶氏為醒痴迷於噩夢,趁餘閒故將筆墨寫英雄。”(《柳敬亭》)的,也有說“閑筆墨偶從意外得餘味,鶴侶氏為破寂寥寫謔詞。雖成句於世道人心毫無補益,也只好置向床頭自解頤。”(《老待衛嘆》),而更多的還是委婉地表達對於世道人心的不滿,通過褒貶而表達自己的取捨,如:

“羨留仙何處編來《俠女傳》,真果是擲地金聲鐵筆頭。”(《俠女傳》)

“嘆人生三世難修真伉儷,仙人莫拯惡姻緣。倩聊齋筆頭一滴楊枝水,全化作起死回生再造丸。”(《馬介甫》)

“竹軒無事聽皰人閑話,借筆頭寫他的苦樂生涯。”(廚子嘆)

子弟書作者的創作心態大概就是如此,而直接影響地子弟書的創作的,是元明清三代的戲曲大繁榮。自元雜劇開始,中國戲劇進入了成熟期,名家名作層出不窮。至清代已經藯為大觀。而且,清代從皇族到士民,無不以看戲為樂,而皇族的喜愛與重視更推進了戲劇的發展。如乾隆時曾制《勸善金料》,這在前代是不可想象的。現存子弟書中,依照上文的分類編目,改自戲曲的占很大比重。不單單情節相同或相似,有些作品直接沿用了戲曲的標題,有些化用了很多原作的文字。

子弟書早期的欣賞形式大概無非是熟人相聚,一室之內,品茗彈唱,是八旗子弟們純粹的自娛自樂。

在這裡首先要明確一下准文人的概念。所謂准文人,指的是清代一般受過文化教育但是對古詩文並不精通或即使從形式上精通但是並不高明的文人。這種人多為滿族八旗子弟。因為滿族人在順、康以後,頗染漢人風氣,習儒家禮儀法統。無形之中,除了髮式服式,幾乎所有的滿族文化都淹沒在漢族文化的汪洋大海中。當然,就北京的滿族人來說,還有著一些不同於漢族人的生活習俗,例如滿族的女孩子從不纏足。但是,正如我們能從子弟書中見到的,他們對表現出來的對纏足的女性的小腳的欣賞程度絲毫不比漢族人低。我們當然可以說,在清代,滿族文化和漢族文化互相影響。我們也可以說,滿族文化和漢族文化很融洽地共存著。但是,毫無疑問,這種影響,這種共存,有一個前提條件,即滿族文化已經極大程度地被漢族文化俘虜,已經歸屬於漢文化系統。在這種情況下所提到的“滿族文化”實際上只是漢文化的一個分支,雖然在感覺上好像這個分支在是那個時代的主流文化。八旗子弟中的讀書人,在語言文字、價值取向、邏輯思維以及審美等方面同漢族文人完全一致。而滿族文人又有著自己的特權,因為他們有著與生俱來的那一份“錢糧”,而不必像漢族文人一樣把苦讀經書、科舉考取當成唯一的前途出路。所以,他們在學習經書詩文方面,就不像漢族文人一樣抱著很強的功利性目的,當然也就有很多人不會下那麼大的死功夫,也就是說,他們中的很多人對於詩文只能說是粗通而已,實在算不了精通。