劉熙載

清代文藝理論家,語言學家

劉熙載(1813年2月25日—1881年3月2日),清代文學家。字伯簡,號融齋,晚號寤崖子,江蘇興化人。道光進士,官至左春坊左中允、廣東學政。後主講上海龍門書院多年。他是我國十九世紀時期的一位文藝理論家和語言學家。被稱為“東方黑格爾”。

劉熙載

同治六年(1867年)至光緒六年(1880年),歷時十四年,劉熙載晚年一直主講於上海龍門書院。“與諸生講習,終日不倦。每五日必一問其所讀何書,所學何事,講去其非而趨於是。丙夜或周視齋舍,察諸生在否。”(俞樾左春坊左中允劉君墓碑)因而,時人譽之為“以正學教弟子,有胡安定風”(清史稿儒林傳》。胡瑗,字安定,江蘇興化人,北宋時的大教育家,學生常數百人,曾以陘術敦授蘇州、湖州等地,後任國子監直講,主持太學,視諸生如子弟,教學有法,規章制度悉。初興太學,即用其法。胡瑗興復、石介並稻“宋初三先生”開宋代理學之先聲。興熙載主持上海龍門書院的同時,著名學者俞樾主持於杭州詁經精舍,兩人時相過後,談諧甚樂,切磋學問,勝名當世。

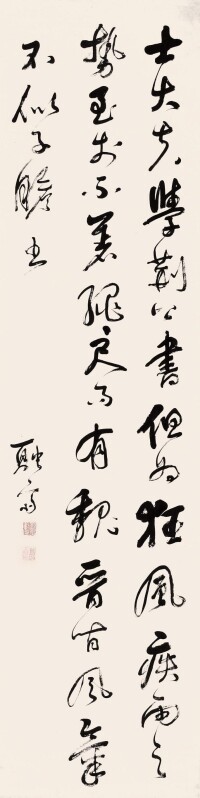

劉熙載書法

劉熙載,字伯簡,號融齋,晚年自號寤崖子,亦曾自字熙哉。嘉慶十八年正月癸巳(1813年2月25日)出生。

道光十九年(1839),赴南京鄉試中舉。

道光二十四年(1844)春,赴北京參加會試,中進士,以文章與書法均優,改翰林院庶吉士,授編修。

咸豐三年(1853),皇帝召對稱旨,旋奉命入值上書房,為諸王師。

咸豐六年(1856),年終,朝廷考察群吏,劉熙載道德政聲名列一等,記名以道、府用。

咸豐七年(1857),請假客寓山東,在禹城開館授徒。

咸豐九年(1859)底返京。

咸豐十年(1860),英法聯軍侵犯北京,“官吏多遷避,熙載獨留。”。

咸豐十一年(1861),離開京城,赴武昌任江漢書院主講。

同治元年(1862),朝廷起用舊臣,劉熙載在列。

同治二年(1863),劉熙載兩次接到返京催令,遂於這年的夏秋期間北上。

同治三年(1864),劉熙載補國子監司業。同年秋,任命為廣東學故,補左春坊左中允。

同治五年(1866),劉熙載督學廣東三年任期未滿,請長假回到故鄉興化,從此脫離宦海。

同治六年(1867),劉熙載應敏齋聘請,主講上海龍門書院。

光緒六年(1880)夏,劉熙載因疾返歸故里。

光緒七年二月乙未(1881年3月2日),劉熙載卒於古桐書屋,享年69歲。

光緒壬午(1882),被列入《國史·儒林傳》,有“品學純粹,以身為教”之褒。

文藝評論家劉熙載

晚清著名學者劉熙載(1814—1881),字伯簡,號融齋,晚年自號寤崖子,也曾自字熙哉。

嘉慶十八年正月(1813年2月),劉熙載出生於興化城內一個“世以耕讀傳家”的清寒知識分子家庭。劉熙載的父親劉松齡,字鶴與,是一個地方上頗有聲望的隱士,在劉熙載十歲時去世。數年後,劉熙載的母親也離開了人世。

劉熙載自幼孤貧,但有志於學。曾師從張秉衡、徐子霖、姚瑟餘,戎燭齋、解如森、查咸勤諸先生。道光十九年(1839年)赴南京參加鄉試,中舉。

道光二十四年春,劉熙載赴北京參加會試,中進士以文章與書法均優,選為翰林院庶吉士。道光二十五年月日九月,曾請假回興化。大約於道光二十七年初返京,庶吉士散館,授翰林院編修。

咸豐三年(1853年),奉命值上書房,咸豐皇帝見其體氣充溢,早晚無倦容,問其所養,劉熙載對以“閉門讀書”。咸豐皇帝為嘉獎他,手書:性靜情逸“四大字賜之。在此期間,劉熙載與大學士倭仁以操尚相友重,論學則有異同。

咸豐六年年終,朝廷考察群吏,劉熙載名列一等,記名以道、府用。劉熙載不願做地方官,約於咸豐七年請假到山東作客,在禹城開館授徒為生。約於九年底回京,仍為翰林院編修。

同治即位后,清廷起用舊臣。同治二年(1863年),劉熙載兩次接到催促返京命令,約於這年夏秋之際回到北京。

同治三年,補國子監司業。這年秋天,被任命為廣東學政,補左春坊左中允。劉熙載經湖南抵廣東,督學廣東,作《懲忿》、《窒慾》、《遷善》、《改過》四箴,勸勉學子。“視廣東學,一介不苟取。諸生試卷無善否,畢閱之。試畢,進諸生而訓之,如家人父子。”(蕭穆:《劉融齋中允別傳》)在此期間,與廣東學者陳澧相見講學甚契。三年任期未滿,於同治五年請長假,經江西回故里,從此脫離官場。

同治六年,劉熙載應敏齋聘請,主講上海龍門書院,直至光緒六年(1880年),歷時14年。“與諸生講習,終日不倦。每日必一一問其所讀何書,所學何事,講去其非而趨於是。丙夜,或周視齋舍,察諸生在否。”(俞樾:《左春坊左中允劉君墓碑》)時人譽之為“以正學教弟子,有胡安定風。”(《清儒學家·融齋學案》)劉熙載主講上海龍門書院時,著名學者俞樾主講於杭州沾經精舍,兩人過從甚密,齊名當世。

光緒六年(1880年)夏,劉熙載因寒疾久不愈,思回興化,由友人蕭穆等護送經蘇州回故里。

光緒七年二月乙末,劉熙載卒於故居古桐書屋,享年69歲。“諸生千里赴吊,誦其遺言不衰。光緒壬午,奉旨入《國史·儒林傳》,有‘品學純粹,以身為教’這褒。龍門諸弟子公建祠於松江郡城。郡守陳遹聲就祠旁建融齋書院,以志不忘。”(《民國續修興化縣誌·人物誌》)

劉熙載在其晚年所撰的《寤崖子傳》中,自述生平說:“仕皆師儒之位,自其為諸王師,為太學師,與夫在鄉塾為童子師,客游為遠方士子師,出處不同,而視之未嘗不一也。”又說:“於古人志趣,尤契陶淵明。其為學與教人,以遷善改過為歸,而不斤斤為先儒爭門戶。”《清史稿·儒林傳》品評他的一生說:“平居嘗以‘志士不忘在溝壑’、‘遁世不見知而不慍’二語自勵。自少至老,未嘗作一妄語。表裡渾然,夷險一節。”可以說,終其一生,表現了書生本色,儒者氣象。《清史稿》、《民國續修興化縣誌》、《清代七百名人傳》、《清代樸學大師列傳》等均有劉熙載傳。

劉熙載畢生事業,主要在治學與教學兩方面,兩者相輔相成,身兼學者與導師。他博學多能,治經,無漢、宋門戶之見,不好考據,熟於周秦諸子書。“自六經、子、史外,凡天文、算術、字學、韻學及仙釋家言,靡不通曉。而尤以躬行為重。”(俞樾:《左春坊左中允劉君墓碑》)在龍門書院講學期間,整理教學隨筆成《持志塾言》,總結治學必得成《藝概》、《四音定切》、《說文雙聲》、《說文疊韻》,刪訂文稿詩作成《昨非集》,自同治六年至光緒五年先後刊行,辛苦匯刻為《古桐書屋續刻三種》,於光緒十三年刊行。

《藝概》是劉熙載最重要的著作。劉熙載在《藝概》中,通過“舉此以概乎彼,舉少以概乎多”(《藝概·敘》)的方法,分別論述了古典詩、詞、曲、賦、散文,以及書法等的歷史流變、創作理論和鑒賞方法,提出了不少啟人心智的真知灼見。全書共六卷:《文概》,339條,論古代散文;《詩概》,285條,論先秦至宋代的詩歌;《賦概》,137條,論賦;《詞曲概》,159條,論詞曲;《書概》,246條,論書法;《經義概》,95條,論文章作法。國學大師李詳認為此書是我國文藝理論批評史上,繼劉勰《文心雕龍》之後,又一部通論各種文體的傑作。

《遊藝約言》。“遊藝”取義於孔子“志於道,據於德,依於仁,游於藝。”(《論語·述而》)全書166條,內容與《藝概》相類,以朴記形式,談文論藝,主要論詩文、書法。

《持志塾言》是劉熙載的教學隨筆。“持志”為其課徒書齋名,取《孟子·公孫丑上》“持其志,無暴其氣”句意。“塾言”為其塾中講貫,“有不及舉古人之辭,但自言之,以取易明者,則隨筆而存之,蓋以便學者之複習也。”(《持志塾言·敘》)全書分上下兩卷,上卷有“立志”、“為學”、“窮理”、“存省”、“擴允”、“克治”、“力行”諸篇,下卷有“盡倫”、“立教”、“人品”、“才器”、“致用”、“濟物”、“正物”、“處事”、“處境”、“處世”、“天地”、“心性”、“禮樂”諸篇,以“格物致知”、“明心見性”為綱,格言式地闡示立志、為學、潔身修行以至立事處世等方面的經驗教訓、目標要求、方法途徑。其所論述,既宗程、朱、兼取陸、王,一以慎獨主敬為重。

《讀書朴記》與《持志塾言》相類,為劉熙載教學筆記的姐妹篇。其中也廣泛涉及教育思想、教學經驗。

《四音定切》、《說文雙聲》、《說文疊韻》,是三部關於音韻學的系列性學術著作。《四音定切》,按照開、齊、合、撮四音,把當時通用的《佩文詩韻》重加整理、分類解釋。這部韻書原名《切音四韻》以為“欸、意、烏、於”四字能收一切之音,以推開、齊、合、撮,無不矢貫的。《說文雙聲》和《說文疊韻》,則是劉熙載有感於“六書中較難知者莫如諧聲”而編輯的。雙聲、疊韻都是諧聲。東漢許慎撰《說文解字》時,還沒有反切注音法和雙聲、疊韻的名稱,注字音只是注“某聲”或“若某”。宋初,徐鉉校訂《說文解字》,根據唐代孫愐的《唐韻》,加註反切於每字之下。在上此基礎上,《說文雙聲》“韻借徐切,母用許聲”,凡許聲與徐切之母成雙聲的字均加輯錄。《說文疊韻》則輯錄部相同成疊韻的字,“切音從大徐(指徐鉉校訂的《說文解宏觀世界》)。韻部之名從《廣韻》。遇字與聲古屬韻者,則曰‘通’;古屬一部者,‘並歸某韻’;其非徑通而由他韻可通者,曰‘轉通’若不在此例,為聲,曰‘協用’之字亦有一定韻部,非各部俱可協也。故‘協用’一類於各篇后附之。”另外,“《說文》有大徐本無聲,而小徐(指徐鉉之弟徐鍇所撰《說文系傳》有聲者,有二徐本皆無聲而其字亦可諧聲,茲並蒐輯為‘續編’附后。不可通者闕之。”以上劉熙載音學三書,蔡冠洛《清代七百名人傳·劉熙載傳》評為:“於音韻小學確抒卓見。”

《昨非集》,是劉熙載的文藝創作集。書名“昨非”,出自陶淵明《歸雲來兮辭》“覺今是而昨非”。全書共四卷:《寤崖子》收寓言故事42則,劉氏以為“抑或寤者見之謂之寤,崖者見之謂之崖”,故名。該卷托以史事,雜以議論,與垂先秦諸子寓言相近,是他“意欲自成一子”之作;《文集》收各體散文16篇;《詩集》收古詩、律詩、絕句143首;《詞集》收詞30闕,又附4首曲和一套6首步步嬌。從他的這些作品中,我們可以了解他一生的主要經歷(如《寤崖子傳》、《寓東原記》、《鄂城留別》、《山西五十初度三首》、《瓊州雜詩八首》等)、憂國憂民的赤子之心(如《己酉聞故鄉水災》、《辛酉雪後過大梁》等)、粹然儒者的人格品質(如《箴言四首並序》、《誡辭四首》等),也可以從中欣賞他獨特的藝術風格和多樣的藝術形式。

《制義書存》,為劉熙載早年習作5篇,原系《昨非集》之一卷而未刊入,可視為《藝概·經義概》的實踐之作。

作為學者,劉熙載的學術貢獻涉及到經學、文藝學、文章學、語言學、教育學,甚至數學等方面,其中最為重要的是他在《藝概》和《遊藝約言》中對文藝創作、文藝理論與批評、文藝發展史所作的精闢論述。劉熙載的文藝思想主要表現在以下六個方面:

一、“詩為天人之合”

劉熙載將美和藝術的本質概括為“詩為天人之合”。

他說:“天只是以人之心為心,人只當體天之心以為心。”(《持志塾言·天地》)又說:“《詩緯·含神霧》曰:‘詩者,天地之心。’文中子曰:‘詩者,民之性情也。’此可見詩為天人之合。”(《詩概》)

這個“天”就是合道(理)器(氣)為一的宇宙自然萬物。這個“人”就是合理性與感性為一的人心。劉熙載所說的“詩為天人之合”,實際上就是合道器為一的“天之心”與合理性為一的“人之心”的相融合。概言之:詩是天人合一的結晶、情理合一的產物。

美和藝術(“詩”)的本質,既然是“天之心”與“人之心”的融合;那麼,審美創造(“詩”的創作)的過程,也就是“以人合天”,或者說“以人心合天心”的過程,也就意味著要求通過“人之心”體現出“天之心”,“體天之心以為心”。

詩文如此,書(法)亦如此。劉熙載在論書說:“書當造乎自然。蔡中郎但謂‘書綮自然’,此立天定人,尚未及乎由人復天也。”(《書概》)從文字、書法藝術的根源來看,應該說是“綮於自然”、“立天定人”;但從審美創造的能動性來看,又應該說是“造乎自然”,“由人復天”。作為“第二自然”的藝術美,在原始的自然中是找不到的,因為它滲透著人為的因素,是人類審美活動所創造的積極成果。

“詩為天人之合”,或者說,詩為“天之心”與“人之心”的結合,即美和藝術作為審美對象是審美客體與審美主體的辯證統一,這是劉熙載文藝美學思想的核心。

二、“藝者道之形”

藝術作品如何“盡意”?以藝術形象盡之。《藝概·敘》開宗明義提出“藝者道之形”的命題,具有無副十分重要的意義。如果說,“詩為天人之合”是劉熙載對文學和藝術本質的提示,那麼,“藝者道之形”則是劉熙載對藝術本身“藝”(文)與“道”(質)關係的揭示。

劉熙載說:“藝者,道之形也。學者兼通六藝,尚矣。次則文章名類各舉一端,莫不為藝,即莫不當根及於道。”(《藝概·敘》)

這裡的“道”就是“意”,就是“六經”所宣揚的“聖人之旨”;“藝”是指“六藝”與“文章名類”;“形”就“象”,就是藝術形象。首先,“道”是“藝”的本質。“道”是第一位的;“藝”是用來體現“道”的,它“莫不當根及於道”。其次,“藝”是“道”的外形。強調內容美的重要性,又注意形式的獨立性,並不忽視或排斥形式美。第三,“形”是“道”與“藝”的和諧統一。“形”在內為“道”,“形”在外為“藝”,“質文不可偏性”。

三、“作詩不必多,所貴肝膽真”與“品居極上之文只是本色”

劉熙載故居

這一思想表現有文藝欣賞方面,就是要以藝術家是否在其創作中表現真情實感,作為衡量作品優劣的標準。因而,他提醒人們“識曲宜聽其真”(《詩賦》)。

從為文須“真”,言為“心聲”出發,劉熙載進一步認為:“品居極上之文,只是本色。”如果說求真誠是劉熙載對藝術家自身的要求,那麼,重本色則是劉熙載對藝術作品的要求。他說:“白賁占於賁之上爻,乃知品居極上之文,只是本色。”(《文概》)

劉熙載所說的這種“本色”,不是事物的原始狀態,而是“極煉如不煉,出色而本色,人簌悉歸天簌”(《詞曲概》)的藝術境界。並且,這種藝術境界是經過藝術家胸中的“爐錘”錘鍊以後得到的,“不是金銀銅鐵強令混合”。“文章本天成”,所以能“妙手偶得之”,依靠的是“平昔鍛煉之功”(《詩概》)。

正是基於以“本色”為美的思想,他稱道辛稼軒詞“英雄出語多本色”(《遊藝約言》),稱道鄭燮書畫“只寫天真”(《浪淘沙·聞濰縣人頌吾鄉鄭板橋先生遺政有感而作》)。又說:“人尚本色,詩文書畫亦莫不然。太白‘清水出芙蓉,天然去雕飾’二句,余每讀而樂。”(《遊藝約言》)

(關於詩的意境。劉熙載從意境的審美風格上說:花鳥纏綿,雲雷奮發,弦泉幽咽,雪月空明,詩不出此四境。所謂“花鳥纏綿”是指一種明麗鮮艷的美;“雲雷奮發”是指一種熱烈崇高的美;“弦泉幽咽”是一種悲涼凄清的美;“雪月空明”乃是一種和平靜穆的美。這四種都是中國抒情文學意境美的表現,哪一種寫好了都能出上乘之作。一般來說,風格不應有高低偏正之分,當然個人鑒賞時是允許有偏愛的。)

四、“物一無文”與“物無一則無文”

劉熙載談文論藝,總是充滿著辯證法的光輝。他提出的“物一無文”與“物無一則無文”相統一的思想,最為典型。

首先,劉熙載發展了《周易》“物相雜,故曰文”和《國語》“物一無文”的思想,強調陰陽的相互對立。如《文概》所述:“易·系傳》:‘物相雜,故曰文。’《國語》:‘物一無文。’徐鍇《說文通論》:‘強弱相成,剛柔相形,故於文人爻為文。’朱子《語錄》:‘兩物相對待故有文,若離去便不成文矣。’為文者,盍思文之所由生乎?”“《左傳》:‘言之無文,行而不遠。’後人每不解何以謂之無文,不若仍用《外傳》作注。曰:‘物一無文。’”

同時,劉熙載又發展了《周易》“貞失一”的思想,提出了“物無一則無文”的嶄新命題,指出了陰陽對立中的統一。他說:“《國語》言‘物一無文’,後人更當知物無一則無文。蓋一乃文之真宰,必有一在其中,斯能用夫不一者也。”(《文概》)又說:“《易·繫辭》言‘物相雜,故曰文’,《國語》言‘物一無文’,可見文之為物,必有對也,然對必有主是對者矣。”(《經義概》)

需要注意的是,“物一無文”中的“一”是指單一的“一”,“物無一則無文”中的“一”是指整體的“一”。“物一無文”是說“整一”中要有“雜多”,“統一”中要有“對立”,“文”應是多種因素相雜而構成的“不一”的複合體。“物無一則無文”是說“雜多”中要有“整一”,“對立”中要有“統一”,眾多的“不一”必須按照美的規律組合起來,才能形成優美的“文”。美的藝術既是“雜多”的,又是“整一”的,是寓“雜多”於“整一”,“雜多”與“整一”的和諧統一。任何好的藝術作品都應當是“不一”(雜多)與“一”(整一)的和諧統一,這是劉熙載總結的又一條審美原則。

五、“文之道,時為大”

劉熙載在考察文藝發展史時指出:“文之道,是為大。”一代文風也好,一代書風也好,總是與一代人風,與這個時代人們的審美情趣、倫理觀念、時代風尚相聯繫,不同時代的藝術作品,總是各自時代精神的反映。藝術隨時代而發展變化,是藝術發展的規律。

基於這一思想,劉熙載強調藝術創作要“無所不包”與“無所不掃”。他說:“通其變,遂成天地之文,一闔一辟謂之變,然則文法之變可知已矣。”(《文概》)“無所不包”即“通”,也即繼承,用古;“無所不掃”即“變”,也即發展、變古。在這兩者關係問題上,劉熙載強調兩者的結合,而又重在“變”。“韓文起八代之衰,實集八代之成。蓋惟善用古者能變古,以無所不包,故能無所不反也。”(《文概》)

六、“詩品出於人品”

劉熙載非常重視藝術家的主體修養,並認為:“詩品出於人品。”(《詩概》)作詩作文,不僅要有高超的藝術修養,更要有高尚的人格修養。

關於“人品”。劉熙載在《詩概》中引《楚辭·卜居》中屈原的話,將人品分為三種類型:“悃款朴忠者”、“超然高舉,誅茅力耕者”、“送往勞來,從俗富貴者”。所謂“悃款朴忠者”,是指居廟堂而憂民,居江湖而憂君的品格;“超然高舉,誅茅力耕者”,是指不諛權貴,安於貧困,超然出世的品格;而“送往勞來,從俗富貴者“,則是利口偽德的徇欲小人的志行。

關於“詩品”,因所論對象不同,劉熙載有時又稱為“詞品”。他在《詞曲概》中引陳亮《三部樂·七月二十六日壽王道甫》詞句,講了三種詞品:“元分人物”,“崢嶸突兀”、“媻姍勃窣”。劉熙載的詞三品是按性情的表現來分的。詞中性情“悉出於溫柔敦厚”,如蘇軾、辛棄疾,是“至情至性人”,即“元分人物”,“為最上”;詞中不時體現出“溫柔敦厚”之性情的,為第二等詞品,即“崢嶸突兀”,“猶不失為奇傑”;至於“媻姍勃窣”則“淪於側媚矣”,為徇欲小人的性情了。

在劉熙載看來,既然“詩為天人之合”,詩歌是天理與詩人性情的融合,那麼,“詩品出於人品”,詩歌的品位源於詩人的品格,進而以詩人的人品來論詩歌的詩品,也就是天經地義的事了。

劉熙載論書也強調“書品”與人品“的統一。劉熙載說:“書也者,心學也”;“寫字者,寫志也”;“書,如也,如其學,如其才,如其志,總之曰:如其人而已”(《書概》)。為此,劉熙載進一步提出“理性情”的要求。他說:“筆性墨情,皆經其人之性情為本,是則理性情者,書之首務也。”(《書概》)

劉熙載“詩品出於人品”的命題,對於促使藝術家注重內在修養、追求人格完善,促使批評家知人論世、對批評對象作出比較全面準確的把握,都有積極意義的。

今天我們所能見到的最早專論劉熙載學術思想的文章,當推徐北辰的《劉熙載論唐宋八大家》(《晨報》)1935年7月23日),稍後有夏敬觀的《劉熙載詩概詮說》(《同聲》1941年11月至1942年3月)、李長之的《劉熙載的生平及其思想——十九世紀的一個文藝批評家》(《青年界》第1卷第4期,1946年4月)。

20世紀60年代初,國內學術刊物曾發表過一批研究劉熙載文藝美學思想的論文。主要有黃海章的《評劉熙載的〈藝概〉》(《中山大學學報》1962年第1期)、佛雛的《劉熙載的美學思想初探》(《江海學刊》1962年第3期)、邱世友的《劉熙載的詞品說》(《學術研究》1964年第1期)等。

近20年來,大陸和台灣學者相繼出版了許多研究劉熙載及其學術思想、校點評註其著作的專著與文章。劉熙載作為中國近代著名學者還得到了越來越多的海外學者的關注。如:日本學者吉田鷹村、木村破山譯註有《書概》,收入《精粹圖說書法論》第八卷;相川鐵崖著有《劉熙載的人物和書論——〈遊藝約言評釋〉》。

劉熙載,是一個青史留名的學問家!

附錄:

藝概[節錄]

篆書要如龍騰鳳翥,觀昌黎歌《石鼓》可知。或但取整齊而無變化,則槧人優為之矣。篆之所尚,莫過於筋,然筋患其弛,亦患其急。欲去兩病,赲筆自有訣也。

書之有隸,生於篆,如音之有徵,生於宮。故篆取力¤氣長,隸取勢險節短,蓋運筆與奮筆之辨也。

隸形與篆相反,隸意卻要與篆相用,以峭激蘊紆餘,以倔強寓款婉,斯征品量。不然,如撫劍疾視,適足以見其無能為耳。

他書法多於意,草書意多於法。故不善言草者,意法相害;善言草者,意法相成。草之意法,與篆、隸、正書之意法,有對待,有傍通。若行,因草之屬也。

移易位置,增減筆畫,以草較真有之,以草較草亦有之。學草者移易易知,而增減每不盡解。蓋變其短長肥瘦,皆是增減,非止多一筆少一筆之謂也。

草書結體貴偏而得中。偏如上有偏高偏低,下有偏長偏短,兩旁有偏爭偏讓皆是。

庸俗行草結字之體尤易犯者,上與左小而瘦,下與右大而肥。其橫豎波磔,用筆之輕重亦然。

古人草書,空白少而神遠,空白多而神密。俗書反是。

懷素自述草書所得,謂觀夏雲多奇峰,嘗師之。然則學草者徑師奇峰可乎?曰:不可。蓋奇峰有定質,不若夏雲之奇峰無定質也。

昔人言為書之體,須入其形,以若坐、若行、若飛、若動、若往、若來、若卧、若起、若愁、若喜狀之,取不齊也。然不齊之中,流通照應,必有大齊者存。故辨草者,尤以書脈為要焉。草書尤重筆力。蓋草勢尚險,凡物險者易顛,非具有大力,奚以囿之?草書之筆畫,要無一可以移入他書,而他書之筆意,草書卻要無所不悟。

地師相地,先辨龍之動不動,直者不動而曲者動,蓋猶草書之用筆也。然明師之所謂曲直,與俗師之所謂曲直異矣。

草書尤重筋節,若筆無轉換,一直溜下,則筋節亡矣。雖氣脈雅尚綿亘,然總須使前筆有結,后筆有起,明續暗斷,斯非浪作。

草書渴筆,本於飛白。用渴筆分明認真,其故不自渴筆始。必自每作一字,筆筆皆能中鋒雙鉤得之。

正書居靜以治動,草書居動以治靜。

草書比之正書,要使畫省而意存,可於爭讓向背間悟得。

欲作草書,必先釋智遺形,以至於超鴻蒙、混希夷,然後下筆。古人言“匆匆不及草書",有以也。

凡書要筆筆按,筆筆提。辨按尤當於起筆處,辯提尤當於止筆處。

書家於提、按二字,有相合而無相離。故用筆重處正須飛提,用筆輕處正須實按,始能免墮,飄二病。

書有振、攝二法。索靖之筆短意長,善攝也;陸柬之之節節加勁,善振也。

行筆不論遲速,期於備法。善書者雖速而法備,不善書者雖遲而法遺。然或遂貴速而踐遲,則又誤矣。

古人論用筆,不外疾、澀二字。澀非遲也,疾非速也。以遲速為疾澀而能疾澀者,無之!

用筆者皆習聞澀筆之說,然每不知如何得澀。惟筆方欲行,如有物以拒之,竭力而與之爭,斯不期澀而自澀矣。澀法與戰掣同一機竅,第戰掣有形,強效轉至成病,不若澀之隱以神運耳。

結字疏密須彼此互相乘除,故疏不嫌疏,密不嫌密也。然乘除不惟於疏密用之。

字形有內抱,有外抱。如上下二橫,左右二豎,其有若弓之背向外,弦向內者,內抱也。背向內,弦向外者,外抱也。篆不全用內抱,而內抱為多;隸則無非外抱。辨正、行、草書者,以此定其消息,便知於篆隸孰為出身矣。

字體有整齊,有參差。整齊,取正應也;參差,取反應也。

書要曲而有直體,直而有曲致。若弛而不嚴,剽而不留,則其所謂曲直者誤矣。

書一於方者,以圓為模稜;一於圓者,以方為徑露。蓋思地矩天規,不容偏有取捨。

書宜平正,不宜欹側。古人或偏以位欹側勝者,暗中必有撥轉機關者也。

《畫訣》有“樹木正,山石倒;山石正,樹木倒”,豈可執一后一木論之。