共找到11條詞條名為雙江鎮的結果 展開

雙江鎮

雲南省玉溪市峨山縣

雙江鎮地處峨山縣城,鎮政府駐縣城東大橋旁,離省城昆明110公里,距玉溪26公里,玉元公路縱貫東西,是通往思茅、景洪及東南亞國家必經之路。全鎮地處東經102゜12'15〞—102゜27'37〞,北緯24゜5'52〞—24゜19'11〞。全鎮境內最高海拔總果後山為2050米,最低海拔小法那低谷1300米,鎮政府駐地海拔1528米。全鎮地處低緯高原,屬溫熱帶氣候。

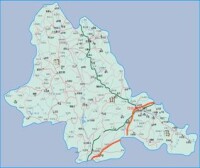

雙江鎮地圖

雙江鎮地形以縣城為中心,向四周輻射呈圓形,境內河流均屬珠江水系,主要河流有練江,發源於石屏縣,猊江發源於玉溪,兩條河流分別從西、北環繞縣城流出,“雙江”由此得名。

雙江鎮於1998年11月1日由高平鄉、錦屏鄉、雙江鎮區劃合併合成。2007年全鎮轄3個社區,1個居委會,12個村委會,140個村(居)民小組(含社區13個居民小組),130個自然村,土地總面積320.59平方公里,摺合480885畝,屬全縣最大的鄉鎮。全鎮地形以縣城為中心,向四周輻射呈圓形,最高海拔為2050米(總果),最低海拔為1300米(小法那),相對高差750米,境內河流均屬珠江水系。主要河流有練江,發源於石屏縣,流經富泉村委會和柏錦社區;猊江發源於玉溪,流經桃李、土官村委會和雙江社區。兩條河流分別從西、北環繞縣城流出,至東郊兩河匯合為一,流經大白邑、沐勛村委會,歸入小街大河。

全鎮地處低緯度高原,屬溫熱帶氣候,境內由於地勢起伏,相對高差大,山脈走向縱橫交錯。主要氣候特點和規律:乾濕分明,雨熱同期,夏無酷暑,冬無嚴寒,氣候為立體分佈,年平均氣溫在13—21℃之間,積溫4500—7500℃之間,無霜期268天,年平均日照時間為2286小時,平均降雨量800—930毫米。轄區內盛產雞樅、木耳、香菇、乾巴菌、牛肝菌、松茸等山珍,有著茂密的森林資源和豐富的礦產資源。

錦屏山風景名勝區

2007年末全鎮總戶數17896戶(其中縣屬單位8826戶),農業戶6926戶,總人口47276人(縣屬單位18114人),其中:男23807人,女23469人,全鎮農業人口24330人,在農業人口中,男11739人,女12591人。鄉村農業人口24330人,其中勞動年齡內16786人,佔86.56%。全鎮人口中漢族19935人,彝族21020人,哈尼族3383人,回族2567人,其他少數民族371人,少數民族佔總人口的57.83%,人口密度147人∕平方公里,人口自然增長率5.38‰。

2007年末耕地總資源19825畝,其中:常用耕地面積19786畝,臨時性耕地39畝,在常用耕地中:田11503畝,地8283畝,農民人均耕地0.82畝,農田水利化程度為70.5%。農作物總播種面積35754畝,其中小春播種面積15904畝,大春播種面積19850畝,複種指數180%;糧食總產量759.41萬公斤,農民人均產糧312萬公斤。主要糧食作物產量:稻穀448.81萬公斤,包穀188.68公斤,小麥74.88萬公斤,蠶豆15.45萬公斤。主要經濟作物產量:烤煙53.86萬公斤,油菜籽86.52萬公斤。大牲畜存欄2793頭,出欄4537頭,其中牛存欄2702頭,出欄4295頭;生豬存欄16213頭,出欄33100頭;羊存欄5443頭,出欄7809頭。

2007年全鎮農村經濟總收入44496萬元,農民人均純收入3724元。現價農村社會總產值240055萬元,其中農業總產值11486萬元,農村工業總產值190170萬元,農村建築業總產值3049萬元,農村運輸業總產值26456萬元,農村批零、餐飲業總產值8894萬元。鄉鎮企業3698個,其中:集體5個,私營111個,個體3582個。年末從業人員11350人,營業收入達240216萬元。企業主要產品產量:生鐵376100噸,鋼材14900噸,焦炭28.05萬噸,鐵礦石原礦110.33萬噸,白酒1300噸,紅磚2317萬塊,糧食製品5300噸,毛茶95噸。

2007年全鎮財政收入4581萬元,比上年增1014萬元,增28.43%,財政支出1297萬元,比上年增407萬元,增45.73%。

雙江鎮擁有較好的區位、資源、養殖業“三大優勢”,是雲南對外開放的重要窗口。雙江轄區內盛產雞樅、木耳、香菇、於巴茵、牛肝茵、松茸等山珍,有著茂密的森林資源和豐富的礦產資源。

雙江鎮山多地少,坡度大,人均耕地面較少,是一個典型的壩區、半山區、山區三接合的鎮,同時又是峨山縣政治、經濟、文化發展的中心。雙江鎮具有優勢的地理環境,依託資源優勢,重點發展二、三產業,帶動全鎮的經濟發展。全鎮社會發展的基本戰略是:堅定不移地實施“農業穩鎮、工業強鎮、三產興鎮、依法治鎮”的發展戰略,解放思想,開拓創新。力爭農業農村工作有新的突破,促進全鎮政治、經濟、文化和社會各項事業持續、快速、協調、健康發展。全鎮經濟發展的基本思路是:立足鎮情,突出區位、資源、養殖業三大比較優勢,加大農業內部結構調整,增加農村經濟發展後勁,重點抓好七大產業的建設和發展:一是冶鍊鑄造業;二是焦化業;三是物流業;四是運輸業;五是烤煙生產業;六是個私林業;七是畜牧業。

漢族

元代前後,有少數漢族遷入縣內。明洪武十四年(1381)朱元璋派穎川候傅友德,平西候沐英率30萬大軍進入雲南,大批漢族隨之進入縣內,雙江轄地較多。洪武二十二年至三十一年(1389~1398),沐英及子沐春兩次奏請遷南京,江西等地漢族 280萬進入雲南,大批漢族進入縣內,且城裡及郊區居多,這些漢族屯田墾殖,史稱“軍屯”、“民屯”、“商屯”。以舉業(執教),授藝、遊宦(為官)遷居縣內的也有,還有貶商、流放、躲避災禍進入縣內的,但為數不多。

1998年雙江鎮漢族人口19822人,是全鎮總人口41521人的47.7%。至2007年末,全鎮人口中漢族19935人,是全鎮總人口的42.17%。漢族居住的房屋,農村住戶多為土木結構的瓦房。樣式多為三間四耳一天井的四合院。80年代后,人民生活水平逐漸提高,農村住房除蓋土木結構的瓦房外,有的農戶還建蓋一樓一底的磚混結構的小院落,機關、城鎮多為數一樓一底的磚混結構的成幢樓房,而且住宅的裝修和人均使用的面積也越高檔和越寬敞。

彝族

彝族是峨山縣境內的土著民族。源出於中國古代西北的氐恙游牧部落,是恙戍系和本地土著居民長期文化融合和體質混血的融合體,元明清時期,彝族稱“羅羅”。據清康熙《嶍峨縣誌》載,境內有“黑倮倮”、“白倮倮”、“仆喇”、“山蘇”。民國時期稱夷人、山蘇。夷人分黑白兩種。建國后,統稱為彝族。峨山彝族有納蘇、聶蘇、勒蘇三個支系。雙江鎮的彝族屬聶蘇支系,居住在原錦屏鄉的新村、富泉及高平鄉。2007年末,雙江鎮有彝族21020人。

回族

回族是“回回民族”的簡稱。聚居在雙江鎮大白邑、小街鎮文明和甸百畝。至2007年,雙江鎮的回族人口有2567人。先祖是唐朝阿拉伯做絲綢生意移居商人的後裔,回族信仰伊斯蘭教。伊斯蘭教對回族的政治、經濟、文化、社會生活、風俗習慣等各個方面都產生了重大影響。回族除嚴格遵守伊斯蘭教的基本信仰,遵奉《古蘭經》、聖訓,履行五大功課外,還有自己獨特的風俗習慣:不吃動物的血液和自死動物以及兇猛禽獸的肉,尤其禁食豬肉。回族的男性普遍戴白色的無據小圓帽,俗稱“小白帽”,它是回族男性的裝飾和標誌;回族婦女一般都戴披肩蓋頭。在回族的三大節日:開齋節、古爾邦節、聖旦節里,人人穿上潔凈的衣服,家家炸好香甜的“油香”,男人們洗凈全身,到清真寺集體禮拜。大家互道:“色倆目”(你好),祝生活幸福、闔家安康、節日愉快!中共十一屆三中全會後,在黨的改革開放政策指引下,回族人民勇於開拓、善於經商、擅長種植經濟作物和交通運輸業的特點及優勢在社會主義市場經濟中得以大力發揮。回族地區的經濟文化得到了迅猛發展,回族人民的物質生活和精神生活得到了空前提高。回族地區發生了巨大的變化。

哈尼族

哈尼族與彝族同源異流。元代稱“斡尼”或“和尼”,清代稱“窩尼”,民國亦然,建國后統稱“哈尼族”。大約300年前,錦屏鄉、水尾、玉林村的哈尼族由石屏遷來,李姓、謝姓的遷入石泉熱水溏和登雲覺羅(回龍村)。哈尼族信奉原始宗教,認為天、地、雷、電、風、雨、日、月等是神的化身。村子建有土地廟,山神廟、定期祭祀、祈求神靈保佑人畜平安。2007年末,全鎮共有哈尼族3383人。

清末民初,滇戲、花燈由外地傳入峨山漢族地區。民國時期,雙江鎮民間有滇戲、花燈演出活動,縣城內戲班老藝人龍小七(藝名梅艷芳)、孫忠孝等逢年過節經常組隊演出,劇目有《秦香蓮》、《白蛇傳》、《三岔口》等,這種活動一直持續到60年代初期,進入80年代后,峨山文學創作十分活躍,雙江鎮業餘作者人數眾多,且作品質量、數量在全縣皆居首位,彝族作家普飛,漢族作者徐嘯虎、董紹華、張學順、徐明昌、杜代昌、鄭彝忠、馮治平等人都是雙江籍作者。這個作者群在全國、省、地、市、縣各級文學、文藝刊物上發表了各種文藝作品上千篇。在縣文化館創辦的《峨山文訊》(后改為峨山文化)上,漢族業餘作者發表了大量的小說、散文、詩歌等作品。1985年編輯的《嶍峨風情》及1989年出版的《峨山民間文學集成》,有不少神話、傳說、民間故事是雙江鎮作者收集整理,反映雙江地區民風民俗的。

彝族舞蹈是一種自娛自樂的民間性舞蹈。雙江居住的彝族常以花鼓舞、四弦舞、煙盒舞、跳大娛樂等自娛自樂。花鼓舞稱“者波畢”,是一種表演性的舞蹈,逢年節日、紅、白、喜、喪事都請花鼓隊來跳。四弦舞是一種彝族非常喜愛的舞蹈,俗稱“大娛樂”,無論場地大小,人員多少都 可跳舞,其特點柔和、優美、抒情,舞者伴和著樂曲在胸前擊掌,腳步在拍節中移動,輕快悠揚。煙盒舞是用雙手手指夾住煙盒的底與蓋,以食指邊彈邊舞,舞蹈活潑優美,節奏感很強,表演特點明快。

如是庵

錦屏山

瑞竹寺在縣城東一公里處,清乾隆年間(1736~1785)河西人旃天鳳所建。寺分三層,供有彌勒、觀音、地藏王等多尊菩薩神像,民國年間在前層增塑四大金剛和哼哈二將。

登雲寺在縣城東北一公里處,為士人赴科者餞送於此。明崇禎癸未年(1643)僧人止庵募化所建,清康熙乙已年(1665)總兵劉文進重建。清嘉慶年間(1796~1820)設登雲書院,供士子研讀。咸豐六年(1856),毀於兵焚。同治十一年(1872)重建。民國年間,改為奉祀南宋抗金英雄岳飛的廟宇,被譽為“峨陽八景之一”。

大佛寺在縣城東南約一里的九龍營村,大佛寺供奉釋迦及十八羅漢塑像。

道教的道觀有文昌宮、真武閣、靈官殿、三元宮、東嶽廟,這些道觀場所均在雙江鎮內的縣城郊區不出三里之地。