胡直

胡直

胡直,明朝吉安泰和螺溪創洲村(今江西省泰和縣)人。初授比部主事,出為湖廣僉事,領湖北道。晉四川參議。尋以副使督其學政,請告歸。詔起湖廣督學,移廣西參政、廣東按察使,起福建按察使。

胡直學承王守仁(王陽明)

胡直心學觀點和佛教相近

《宋明理學史》對胡直著文記載

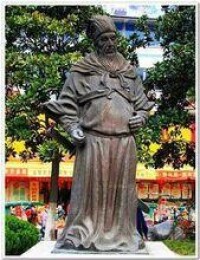

〖胡直〗(1517-1585)字正甫,號廬山。明吉安泰和螺溪創洲村(今江西泰和縣)人。嘉靖進士。初授比部主事,出為湖廣僉事,領湖北道。晉四川參議。尋以副使督其學政,請告歸。詔起湖廣督學,移廣西參政、廣東按察使,起福建按察使。直少駘蕩,好古文詞。年二十六,始從王守仁弟子歐陽德問學,得“立志”之教,為學方向轉向心性修養。年三十一,又拜羅洪先為師,羅授之以“主靜無欲”之教。不久,又從陳大倫、鄧魯等人學道與學禪。直將自己學禪靜坐的心理體驗,“印諸子思上下察、孟子萬物皆備、程明道渾然與物同體、陸子宇宙即是吾心”,認為“靡不合旨。於是提出“理在心,不在天地萬物”、“心造天地萬物”的觀點。他指出:天者,吾心為之高而覆也;地者,吾心為之厚而載者;日月,吾心為之明而照也;星辰,吾心為之列而燦也。雨露者吾心之潤,雷風者吾心之薄,四時者吾心之行,鬼神者吾心之幽者也。江河山嶽、鳥獸章木之流峙繁植也,火炎水潤木文石脈,疇非吾心也;嘍蟻虎狼鴻雁雎鳩,疇非吾心也;一身而異竅,百物而殊用,疇非吾心也。是故膠日者所以造天地萬物者也;吾心者,所以造日月與天地萬物者也。其唯察乎,匪是則亦黝墨荒忽,而日月天地萬物熄矣。日月天地萬物熄,又惡睹夫所謂理哉?”(《鬍子衡齊》)這種心學觀點,比王守仁走得更遠,而與佛教“三界惟心”的觀點相一致。他曾自謂將王學“一口說破,直將此學盡頭究竟,不敢為先儒顧借門面”。直為學敢於懷疑,具有獨立思考精神,曾謂“於先儒終不能強合”,“於近儒亦不能盡合”。對程朱學派的疑難,主要在“窮理”問題上,他堅持“理在心而不在物”的觀點,反對多聞多見與讀書。在為學之序上,提出“物理遠而心性近”,主張以心性為先。對王守仁學派的疑難有三:其一,認為王守仁釋格物為正心,與《大學》中“正心”條目重複,會使初學者“增繳繞之病”;其二,提出良知中有“天則”在,不可隨意變化圓通,而生“猖狂自忽”之病;其三,反對“重內輕外”,主張“日用應酬可見之行者,皆所學之事”,不必“探索於高深”,“測度於渺茫”。在對待佛、老的態度上,胡直也有自己的看法,“以為老、佛之言或類吾儒,而吾儒之言亦有類老、佛者”,“以為聖人能兼夫禪,禪不能兼夫聖,以其間有公私之辨”,他不反對使用老、佛之言,認為儒、釋之分的關鍵在於“經世”與“出世”,也即“盡心”與“不盡心”。胡直強調,心學與力行不悖,認為心學不應受到指摘,但語心學而不力行則應受到指摘。在知行問題上,他雖恪守王守仁“知行合一”之旨,但宣稱真知必須躬行,認為“真知則無不行,真行則無不知”。胡直在理論上無限誇大“心”的作用,乃為其“約禮順則”,即以封建道德原則征服人心服務,他提出,“唯慎其獨知則可以誠意而致平天下”。所著有《鬍子衡齊》等,後人輯為《衡廬精舍藏稿》三十卷、《續稿》十-卷。胡直為江右王門學派的代表人物之一。其思想頗具特色。黃宗羲曾謂其“心造天地萬物”之旨,“與釋氏所稱‘三界惟心,山河大地,為妙明心中物’不遠”。

二、[清]字古愚,安徽桐城人。鉤染花卉禽蟲,設色華湛。慣用熟紙。《墨香居畫識》

佛、儒、道文化傳承不息

胡直所著有《鬍子衡齊》,國學大師胡適稱”此書為明代哲學中一部最有條理又最有精采之書“。其他著作後人輯為《衡廬精舍藏稿》三十卷、《續稿》十一卷。

國學大師胡適

微子

陽明洞天-陽明學派發源於此

周之先世,太王生太伯及仲雍、王季。斯時去武丁未遠也,殷之澤方未艾,天下未有紂之暴,其天與人未厭殷也。其時季歷雖有聖子如文王,而太王臣道也,惡得先有翦商之志?太伯又惡用逆探其父之志,遂逃荊蠻以避之?謂其說誣,則孔子所謂三讓天下又何以稱焉?若太王果先有是志,武王終取天下而家之,則武王實成其先世篡竊之志,即《書》所謂“弋殷命”者是已,未為可也。此予所疑者三也。

予嘗求之,武王必不能釋天下之歸己,箕子或果有不可強者存焉。太伯之逃,抑或以季歷父子足以當國,而故讓之。異日武王有天下,是即以天下讓也,豈必先世先有翦商之志哉?噫!斯言也,未有予證也,今安得復有孔子、孟子語予以其故,則無復以容予喙。

武王伐紂

直長不知學,方壯,游南野、念庵二師,與聞先生大旨,弗克自決。及讀濂溪“無欲為要”之語,已渙然矣。已又見明道述“天理”由自體而得,又曰“不可以窮理為知之事”,曰“天理具備,元無欠少”,曰“以誠敬存之,不待防檢,不須窮索”。其訓致知格物曰“物至知起,物各付物,不役其知,則意誠不動”,又曰“人心莫不有知,惟蔽於欲,則亡天德”。然後益信陽明無一語不與濂溪、明道合,其遠接孔曾以上溯道心精一之旨,復何喙焉!乃摘取三先生語彙之,以時觀省,蓋自知其贅而未能已。

茲者柄學蜀土,日語諸士,雖興發頗眾,猶復牽於文義,有若予昔之不決者。同門高泉謝公謂曰:“子盍以三先生語刻示之?”聞之今撫台二華譚公,公曰:“此正學心法也。”遂以名篇。巡台近麓李公重嘉韙之。乃屬果守慎齋伍君入梓,因以二師論學數書附焉。直因序其所繇,為諸士勖。

嗟夫!諸士不予信而信數先生,不數先生信而自信其心,可也。然猶有懼焉:學莫辨於本末,尤莫辨於身口。學墮諸末,不及反本,猶懼其牿。若墮口耳,則將奚救?此又直之反躬自皇,而重望諸士也。