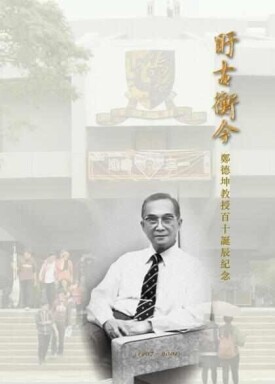

鄭德坤

鄭德坤

鄭德坤古史論集選

1938年鄭德坤來到美國哈佛大學攻讀考古學及博物館管理,1941年取得博士學位。返回華西協和任教兼博物館館長。1947年赴英倫在劍橋、牛津和倫敦三所大學輪流講學一年。1948年路經香港,本打算入川,因當時國內政局動蕩而未能成行。1951年受邀再次來到劍橋大學任教,這次一下就呆了二十三年,直到1974年67歲時在劍橋退休。

香港中文大學校長李卓敏博士得知鄭德坤教授退休的消息,立即邀請其來中大訪問兩年。鄭德坤教授本計劃來香港從事研究及著書,不料遇到中大進行改制,李校長堅留鄭德坤出任文學院院長一年,副校長兩年。1978年於中大的中國文化研究所創“中國考古藝術研究中心”,並任首屆主任。1979年第二次退休,又被邀請出任中國文化研究所義務主任。在中大期間,雖工作繁忙,仍堅持研究寫作,發表了不少論文。1981年獲頒香港中文大學榮譽文學博士學位。1985年末因健康原因,終於真正退休了。

1992年,鄭德坤出任國務院古籍整理出版規劃小組顧問。

鄭德坤是我國著名的水經注研究專家。早在三十年代之初,洪業(煨蓮)在燕京大學籌組哈佛燕京學社引得編纂處,鄭德坤就是成員之一。他在民國二十三年(1934)就用所謂“中國字庋擷法”編成了《水經注引得》一書,並在卷首撰寫長篇序言,在當時北平的哈佛燕京學社出版。他於1951年從香港到英國劍橋大學講學,臨行曾將他歷年所撰《水經注》著述的稿本多種,交與吳天任收藏,其中《水經注引書考》和《水經注故事鈔》二種,經吳氏整理後於一九七四年在台北藝文印書館出版。前者考證酈注所引書目,共四百三十六種,其中今存者九十一種,輯存者一百四十九種,引存者一百二十七種,亡佚者六十九種。各書或存或佚,均經鄭氏考證其著述流略、作者、卷帙等。卷首有鄭氏於民國二十五年(1936)在廈門執教時所作序言。後者系鈔錄《水經注》中記載的各類故事,計分神仙鬼怪、帝王傳說、名人故事、戰爭故事、動物故事、靈驗感應、義俠孝弟、異族故事、佛教傳說、祈雨故事、德政故事、名山古迹等十二類,每類各有子目,全書共五百零五目。此書各文早於一九四二年在《華文學報》刊出,後於一九六三年由東南亞研究所重刊,最後才由藝文印書館出版。卷首有吳天任所撰序言。

鄭德坤的另一稿本《水經注研究史料初編》,由吳天任整理,作為《水經注研究史料彙編》上冊,於一九八四年由台北藝文印書館出版。此書卷首有鄭氏於民國二十四年在廈門大學所與序例,全編收入酈學史料共七十八篇,包括宋、元、明、清各代所有《水經注》版本的評述以及歷來有關酈注研究的重要著作,如儲皖峰的《水經注碑錄附考》、范文瀾的《水經注寫景文鈔》、森鹿三的《水經注所引文獻之研究》、熊會貞的《關於水經註疏之通訊》等等,這些多是早期酈學研究中具有重要價值的文獻。

鄭氏關於酈學研究的另外一些論著,收入於一九八○年香港中文大學出版社出版的《中國歷史地理論文集》(中國文化研究所中國考古學術研究中心集刊之一),集中包括《水經注版本考》、《禹貢川澤變遷考》、《水經注引得序》、《水經注書目錄》、《水經注趙戴公案之判決》等文,所有這些論文,也都是鄭氏三十年代的著作。另外,他還於一九八四年撰寫短文《重編水經注圖總圖跋》,后收入於吳天任纂輯的《水經注研究史料彙編》下冊。

鄭德坤在華西協合大學任博物館館長時期,對博物極為看重,指出:“華大博物館地處古蜀國首都,居川省之中心,在考古學上為未開發之原野,千百原始文化遺址,尚無人問津,其能成為人類學研究中心,當可無疑。”1947年他提出要使華大博物館成為“中國標準博物館之一。……成為一近代化教育聖地,華西研究之中心,甚至國際學術研究之大本營。”他把博物館建成了一個教育中心和收藏中心,用圖片的形式舉辦展覽,吸引了社會各界人士以至當時援華助戰美軍等絡繹不絕前來參觀,成為抗戰時期大後方一道特別的風景。博物館也因之名聲大盛,被譽為成都當時的“重要名勝地之一”。他還先後主持了四次對四川的考古發掘,在彙報中他說“我們已經參與4個地方的發掘工作,一個漢墓、一個唐墓、王建的皇陵和老孔廟的院子。”還進行了若干次的外出考察,收集了大量的文物標本,他對成都西北部一些制陶場進行了相當程度的研究工作,組織了整理、陳列、研究,完成了博物館館藏目錄工作。

鄭德坤在劍橋大學任教期間,所創建獨立於劍橋的“木扉”圖書館,是世界各地學者研究中國考古學參考資料的寶庫。鄭德坤初到劍橋時,發現學校里關於中國考古文物方面的書籍有限,器物更加缺少。為了自己研究及著書需要,1951年他一到英國就開始了收集舉凡與中國考古文物有關的書籍、古物、幻燈片等。經過二十幾年的努力,所藏圖書五千餘種,十餘萬冊。日後還專門整理編印了《木扉圖書目錄初稿》,此書目大16開本,厚達474頁。按照中西方藏書家的習慣鄭教授為自己的藏書特製了印章和藏書票。印章上書“閩海僑居藏書”,表明他的客居身份。藏書票圖案中央是一枚篆書藏書印章“閩海鄭氏藏書”,四周分別飾以青龍、白虎、朱雀、玄武。

《廈大校址考》

《中國考古和藝術導論課程綱要》

《中國舊石器時代的民族與文化》

《中國明器圖錄》(廈門大學文學院1935年11月專刊)

《水經注引得》

《四川古代文化史》

《中國考古學大系》

《中華民族文化史論》

《中國歷史地理論文集》

《中國考古學論文集》

《中國陶瓷論文集》

《中國之敦煌研究》

《史前史綱要》

《中國文化人類學》 台北,華世出版社,1980年

《四川陶器入門》(英文版,華西協和大學博物館1945年油印本)

《美術大辭典》(鄭德坤等編譯,[台灣]藝術家出版社1988年版)

《鄭德坤古史論集選》(商務印書館2007年11月出版,該論文集的編輯工作由香港中文大學中國文化研究所中國考古藝術研究中心負責,所選的內容包括:水經注研究、歷史地理與民族、史前考古、文物藝術研究。)

論文:

《山海經》及其神話 1932年

層化的河水流域地名及其解釋 《燕京學報》第11期,1932年6月

水經注版本考 《燕京學報》第15期,1934年6月

水經注趙載公案之判決 《燕京學報》第19期,1936年6月

僰人考 《說文月刊》,1944年合訂本

鄭德坤教授於4月6日離開人間了。這不僅是我喪失了一個不可多得的良師,同時這也是中國考古界的一大損失。從1986年先生因病退休,初期在家休養練字,閑耍麻雀以鍛練腦筋。九十年代以後先生顯得沉默寡言。我們會晤間雖相對無言,然而先生慈祥和藹的目光依舊。十多年來先生以其堅強的意志力與病魔作戰,最後還是撒手離我們而去,能不令人愴惻?

4月1日我遠赴四川成都考古考察,離港前探候先生。先生尚張眼回應我的呼喚。我撫摸先生的手足話別,內心只想著但願人長久。不意這一別竟成永別。4月9日傳來先生逝世的消息,其時我已轉到杭州浙江省文物考古研究所內,一時想到今後人天永隔,連先生慈祥和藹的目光亦無緣再會,眼淚不禁奪眶而出。

鄭德坤教授是中國第一代考古學家。二十世紀二十年代以後,有少數幾位從國外留學回國的中國學者,拿起鋤頭從事田野考古工作。李濟、梁思永、裴文中、夏鼐、吳金鼎、馮漢驥等先生,還有鄭德坤教授,都是其中最重要的代表人物,他們主宰著二十世紀中國考古的命運。

鄭先生一生考古的行跡,按生活工作空間的變動,分為三個階段。

第一階段:1907-1950年

先生在燕京大學(1926-1931年)以至哈佛大學(1938-1941年)受教育,取得學士、碩士及博士學位,先後任教廈門大學(1934-1936年)及華西協合大學(1936-1946年)。先生在四川考古時日較長,所獲豐富。近年我有數次機會前往廈大與川大講學交流,得親自接觸鄭先生於國內所遺下的雪泥鴻爪,每有體驗感觸,令人嗟嘆。

第二階段:1951-1974年

1951年鄭先生應聘前往劍橋大學任教,舉家遷居英倫。先生在劍橋執教達23年之久,得天下之英才而教育之,桃李滿門。現今西方學術機構與博物館執東亞考古美術牛耳的學者,不少都是當年先生的學生。

我對先生在劍橋的生活所知最貧乏。2001年2月間,我曾接待澳洲國立大學考古學家彼得活(PeterBellwood)教授。彼得活教授是現今東南亞考古學的翹楚。我意外知悉,彼得活氏亦出身於劍橋大學,曾受德坤師所啟迪。先生早年學生MagdalenevonDewall、RoderickWhitefield、ChouJu-hsi,現均已屆退休之年。然而先生於歐美所散播研究中國考古藝術的種籽,萌發繁衍,綠蔭成林。

此外,先生在劍橋大學值年休的機會,曾於美國普林斯頓、馬來亞大學等地講學。1966年先生更涉足沙撈越,發掘Santobong等六處遺址,貢獻東南亞考古工作。

第三階段:1974-1986年

1974年李卓敏校長邀請剛從劍橋大學榮休的鄭先生來中文大學講學,原意是為了借重鄭先生的力量去發揚中國傳統文化。而鄭教授來港主要希望編著中國考古學大系的第四卷《漢代中國》。來中大后1974至1979年的六年間,先生先任教於藝術系,后兼任文學院院長,最後出任副校長,且趕上中大進行改制,行政事務的繁重,可以想像。鄭先生原來著書的心愿遂成泡影。然而在有意無意之間,鄭先生卻為香港地區考古學的發展,種下了樹苗。

香港地區本地考古學的開拓,就是得力於鄭先生在中大的劈划。本地眾多高等學府中,迄今中文大學為惟一發展考古學學科的大學。這不能不說是鄭教授來港后重要的業績之一。

鄭教授的著作等身,中英論著有一百五十冊,數百篇學術研究論文,不勝枚舉。縱觀先生一生於中國考古學的功業,可以分三項說明。

開拓南中國考古研究

早年鄭先生先後任教於廈門大學與華西協合大學。在廈大期間,他的學生梁釗韜教授日後成為廣州中山大學人類學系的開創者。1933至1946年鄭教授在華西協合大學兼任博物館館長,以27000件的藏品作鄉土教材。1947年鄭教授離川赴英。他遺留在華西協合大學博物館的文物和書籍,後來歸併人四川大學博物館。

鄭教授在燕大學習期間,在顧頡剛、洪煨蓮指導下完成《水經注》研究的論文,是我國近代史學的重要著作。

更值得注意的是,1941年鄭教授在哈佛大學提交博士論文《四川史前考古》,其後該論文被補充修訂,在劍橋大學出版。日本京都大學水野清一教授謂鄭先生是“四川考古學之父”,並無過譽。先生對1930年廣漢出土的玉器研究精細人微。在四十年代,他認為,在廣漢太平場出土的大量玉石禮器,是祭山埋玉的遺址。

1986年轟動世界的四川三星堆祭祀坑遺址的發現,鄭教授有關祭山埋玉的假設得到初步的證實。令人傷感的是鄭教授當時患病入院,未及去現場觀察三星堆的發掘。今年4月4日我有幸參觀四川又一重大考古的發現,在成都金沙遺址發掘現場,出土了上千件金器、玉器及青銅器等,與三星堆遺址出土的文物相似。蜀國古老的文明,自廣漢延綿至成都,其規模幾可與中原殷商文明相匹敵。古蜀國考古的第一頁,理應毋忘鄭德坤教授開創之功。

發揚中國考古學於世界

從五十年代,鄭先生著手把龐雜的中國考古學資料系統整理,讓中國古文化能融合到世界史的範圍。1959至1963年鄭教授在劍橋所出版的中國考古大系三卷:(一)《史前中國》;(二)《商代中國》;(三)《周代中國》。出版后即成為世界上研究中國考古學的名著。該書系列被翻譯成日語,在日本的大學作為中國考古的必讀書。1977年英國劍橋大學GrahameClark出版第三版《世界史前史》(WorldPrehistory)有關中國考古學的論述,仍然主要引述鄭教授的觀點。鄭教授在這三冊巨著的編著過程中,充分利用了中國考古學出土的新資料,並藉此與中國科學院考古所夏鼐所長在學術上有了較多交往。

如眾所周知,七十年代以後耶魯大學(後轉任教於哈佛大學)張光直教授所出版的《古代中國考古學》,在世界考古學上引起了重大的影響。地球兩邊西半劍橋鄭德坤與東半耶魯張光直平分秋色,一時為學林佳話。今年一月初,張光直先生已不幸在美辭世。海外中國考古學兩大巨擘相繼作古,這意味著二十世紀國外的中國考古學研究劃上了一個階段性句號。

奠基香港考古新天地

1976年鄭德坤教授任文學院院長期間,仍在藝術系開講中國考古學課程。並親自聘請中國科學院考古所林壽晉先生,來中大歷史系教授中國史前史及上古史。在鄭、林合璧下,考古學在中大突然間生氣勃勃。香港地區田野考古學的發展,必須從鄭、林兩位正統考古學者的貢獻開始,當年筆者同學之一李潤權學兄,現今於哈佛大學執教中國考古學。1979年我有幸獲鄭、林兩位老師的推薦,得到日本文部省國寶留學獎學金,最後完成了學業。1987年開始,中大中國考古藝術研究中心在香港、澳門、中國大陸多個省份和越南等地,都開展了相互合作的考古研究。最近幾年中文大學考古的方向。是以南中國為大本營,發展東南亞的考古。過去傳統史觀的中國,就只有三千多年的歷史,考古學讓中國歷史上延到一百萬年以前。香港地區人類科學的歷史,近年有著翻天覆地的變化。香港地區田野考古學的成立,鄭德坤教授無疑是最重要的奠基者。

黃文采女士是鄭先生的賢內助。悼念鄭先生一生的事業,自然就想到鄭太太。黃女士與鄭先生同樣是出生於廈門,青梅竹馬,雙方住家遙遙相對,真是門當戶對。黃文采女士在燕大修讀的心理學課程成績優異,鄭先生自然難有招架之力。時常以自行車接送侍奉,因而被同學謔笑為“情奴”(即香港所謂的“觀音兵”)。鄭太太又酷愛金石考古之學。鄭先生自娛這是“近墨者黑”的結果。先生曾承認在英倫發表的學術論著,得自太太之力頗多。鄭太太是一個多才多藝典型中國傳統的女性。鄭先生與夫人八十多年間種種經歷,在黃女士《流浪》等著作中每有實錄,故事情義感人。鄭先生的三個兒子忠訓、正訓、川訓,均為當今國際社會之棟樑。鄭氏家族今日兒孫滿堂。

走筆至此,一面以追悼鄭德坤教授吾師,一面也藉此慰唁師母黃文采女士。鄭德坤教授於中國考古學之功績將永為後人所敬仰。