仙字潭

古迹

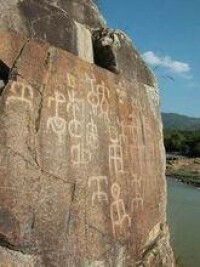

仙字潭摩崖石刻是福建省首批公布的省級文物保護單位。這裡也是旅遊勝地,河道曲折,雲霧繚繞,草木蒼鬱,潭水清澈可鑒,卵石游魚歷歷可數。位於漳州城西北30公里處華安縣沙建鎮九龍江支流汰溪中游。這裡山巒連綿起伏,溪水折曲成潭。北岸臨水懸崖的峭壁上,遺存著許多古石刻,除“營頭至九龍山南安縣界”一處為漢字外,其餘都是離奇古怪的紋樣。紋樣有大至長0.74米、寬0.35米的,有小至長0.15米、寬0.09米的,形狀各異,共50多個,佔位長30餘米,像是字,又像畫,還似符號,神秘深奧,人莫能識,於是訛傳為神仙所書,故名“仙字”。此地亦因之稱為仙字潭。

在福建省漳州市華安縣沙建鎮許田村,九龍江支流的汰溪下游,距漳州市區34公里。這裡兩山夾峙,溪流彎曲成潭,北岸峭壁林立,岩壁上散布著幾組古怪蒼老、似字又有別於傳統觀念上的文字,似畫又過於抽象變形的文化符號,由於年代久遠,深奧難懂,訛傳為神仙所書,故名“仙字潭”。

仙字潭

仙字潭摩崖石刻共有6處13組50多個符號,其中一處為漢字:“營頭至九龍山南安縣界” 。自西向東,面積約高6米,寬30餘米,大約200平方米。第一組,面積高0.76米,寬.24米;第二組,面積高1.06米,寬0.50米;第三組,面積高0.14米,寬.0.14米;第四組,面積 高0.16米,寬0.18米;第五組面積高0.30米,寬0.22米;第六組,面積高0.34米,寬0.31米;第七組,面積高0.50米,寬0.60米;第八組,面積高0.57米,寬0.33米;第九組,面積高 1.00米,寬0.38米;第十組,面積高0.26米,寬0.28米;第十一組,面積高0.34米,寬0.31 米;第十二組,面積高0.4米,寬.1.17米;第十三組,面積高1.30米,寬1.62米。這些或畫或字的意義,千百年來難以索解。

據初步考證,對這些摩崖石刻有不同解釋,一種意見認為,是類似甲骨文或商周青銅器銘文,並試釋讀其中一些文字;另一種意見認為,是古代土著民族活動的記事岩畫,內容大致為描寫部落酋長慶功宴樂的場面,記錄戰績,以示武勇。這些石刻究竟屬於那個民族的文化遺存也有爭論。一種認為是古代“七閩”部落的遺跡,一種認為是古代番族、吳族、越族之間一次戰爭的記功石刻,一種認為是畲族先民遺下的文字。這些石刻吸引了古今許多名人學者。《漳州府志》載,唐朝就有人持其拓本到洛陽求教於韓愈。此外,華安境內還散布著蛇形、動物、蹄印、星宿等多種岩畫。

仙字潭岩畫,早在1000多年前就被發現。據宋《太平廣記》引張讀《宣室志》云:“泉州之南,有山焉,峻起壁立,下有潭,水深不可測,周十餘畝……石壁之上有鑿成文字一十九言,字勢甚古,郡中士庶,無能知者。”有人持仙字的拓本,請教在洛陽的韓愈,經韓潛心精研后,破譯道:“似上帝責蛟螭之辭”。但不知有何根據。

張讀,字聖用,深州陸澤人。他是張薦的孫子,十九歲中進士,僖宗時任吏部侍郎,終於尚書左丞。他又是寫《玄怪錄》的牛僧儒的外孫,受外公影響,而撰《宣室志》。宣室是漢文帝召賈誼問鬼神的地方,用以名書,表示本書所記,都是鬼神靈異的事迹。可見仙字潭在晚唐時,已被發現並記述於史籍了。

到了近代,嶺南大學黃仲琴教授於1915年率先深入到荊棘叢生的仙字潭作實地調查,《汰溪古文》就岩畫的位置、形態、結構第一次作了科學描述,可惜黃教授僅在潭邊遙觀,僅發現10個圖象,記述過於精略。至1957年8月,省文管會林釗、曾凡再次深入現場調查,所發現圖象比以前增多,共分五組。他們較系統較全面地介紹仙字潭岩畫實測資料,包括岩畫大小尺寸,形態結構,並附照片、拓片,為以後科學研究提供了確切可靠的資料,從而引起學術界的重視。迄至1988年,在華安舉辦“漳州地區摩崖石刻學術討論會”,掀起了對仙字潭摩崖石刻研究熱潮,在專家中展開了一場“字乎?畫乎?“的大爭論。結果,眾說紛紜,莫衷一是。持“文字說”的專家認為,崖刻是文字的雛形,基本具備文字的特徵。也有學者認為,從圖象造型看,仙字潭石刻是書畫同源的一個標本,是由圖向文字過渡演變中的一種象形藝術傑作,因此,從某種角度來看,它的意義並不亞於甲骨文、金文的價值。於是,他們就用甲骨金文進行套譯,譯為“昱馘夷俘越,□吳王昱,吳戰越,戰番□番。”或譯為“□(部落)二師(征)伐(敵)酋(首)俘伏(敵)酋(首)。所譯內容雖略有不同,但都認為是氏族部落戰爭的記功石刻。

多數學者認為,用甲骨金文套譯岩畫,本身就很值得商榷,所破譯的內容也難以自圓其說。史前時期,何來“吳戰越、戰番”征戰史呢?獨有陳兆復、蓋山林兩位學者持異論,向“文字說”提出挑戰,明確提出崖刻確是“崖畫”,它是經過作者藝術誇張,濃縮,符號化了的原始圖畫。例如:圖象最多,面積最大,畫面1.30×1.62米,是由眾多的人體形組成的群。舞娛神圖。畫面最高處是一個奇特的圖象,刻畫與眾不同,圓點的頭下,雙臂平伸,兩個圓點應為乳房,下肢分開夾一圓點,似乎表示女性的生殖器。應該表示是母系氏族的圖騰——神,左下方是兩個大腹肚的人形,似乎是酋長,右下方則是手持飄帶或其他法器的人形,沒有大腹肚,大概是男性。其他大多舞者雙臂平伸,肘部下垂,雙腿分開作蹲踞狀,臀下有尾飾,個別舞者作倒立狀。其基本內容是表現氏族部落祭祀娛神的舞蹈場面。

又如,另一幅畫,上方為一個人體形舞者,左臂上舉,右臂高揚,雙腿叉開,作蹲踞狀,臀部下有尾飾。腰部似插有匕首,右臂空間似有水珠滴落。意象是巫師祈雨。下方為兩個人體形舞者,另一個是側身舞象,代表氏族祈雨人。更下方有兩個獸面形,只有眉、眼、口、無頭部輪廓,似為犧牲或人之首級。

如是看來,各組岩畫,都有其特定內涵,或為祭祀祖先,或為祈神降雨,或為紀念某一酋長或英雄。作一圖畫看便不難理解其內容了。這是古代先民們經過藝術誇張,濃縮並符號化了的一種原始岩畫。至於是屬於那個民族,產生於那個年代,也是說法紛紜,有待研究了。

仙字潭不僅在考古等學科上有重大的研究價值,也是一處有益的旅遊勝地,亟待開發。

關於古今對“仙字潭”的研究,華安縣博物館館長林藝謀先生為我們做了介紹。

韓愈首先試圖破譯

據北宋的《太平廣記》載唐張讀著的《宣室志》記載:唐代大文豪韓愈是歷史上最早試圖對仙字潭岩刻進行述釋者,唐元和二年(810年),“有客於泉者,能傳其字,持至東洛”,請韓愈辨認,韓愈“見識之”,釋讀其文曰:“詔還黑視之鯉魚天公畀殺人牛壬癸神書急急”,共19字,是為“天公責蛟螭”說。

明何喬遠《閩書》卷二十九《方域》、清乾隆《福建通志》和清光緒《漳州府志卷四·十八·記遺》,也類似記載,李協也曾提出,“漳泉兩州,分地太平,萬里不惑,千秋作程,南安龍溪,山高氣清”的24字“地界說”。毋庸置疑,古文獻記載對於仙字潭岩刻的研究具有重要的甚至是必不可少的作用,但對其真正的研究一千多年來都無法突破。

黃仲琴開研究先河

1915年8月,嶺南大學教授黃仲琴先生有篳路藍縷之功。他不避風險,披荊斬棘,深入實地調查,並在1935年將其調查情況和研究論文《汰溪古文》在《嶺南大學學報》四卷二期上發表,開“仙字潭”研究的先河。認為汰溪摩崖石刻“疑即古代蘭雷民族所用,為爨字或苗文的一種”。

劉蕙孫解讀十個半字

1982年《福建省文博》第二期,發表了劉蕙孫《福建華安汰溪圖像文字初研》一文,解讀了其中一組為十個半字:“昱(明日),馘夷俘越,吳王昱,吳戰越,戰番、番”。

1984年《福建文博》第一期林蔚文《福建華安仙字潭摩崖石刻試考》,可通讀為:(部落)二師(征)伐(敵)酋(首)俘伏(敵)酋(首)。即在部落征伐越某一部落(氏族)的一次戰鬥記功石刻。

蓋山林等人提出畫說

1000年來,一直只有“文字說”一家之言,直到1986年初,蓋山林獨樹一幟,論作岩畫發表《福建華安仙字潭石刻新解》一文,陳兆複發表《岩畫的召喚》等,才對“文字說”提出挑戰,明確提出岩刻是“岩畫”,於是爭議大起。

林少川說,《西山雜誌》撰者蔡永蒹,生於乾隆四十一年(1776年),卒於道光十五年(1835年),因祖上追隨鄭成功抗清,不能科舉襍仕,是個沒有功名的鄉土秀才。又曾航海出洋謀生,到過東南亞十幾個國家和地區,閱歷甚廣,後來遇颱風船破,轉到古陵當私塾教師,因偶然機會在富室吳家閱萬卷藏書,並四處遊歷,辛勤筆記。

《西山雜誌》手稿的字裡行間多斥罵清王朝的字眼,是犯禁之書,在當時自然不能公開出版,後來一直未曾刊印,僅存手稿。全書共計12本,1630頁,在戰亂中已丟失過半,上個世紀50年代保存在其族侄孫蔡春草處,僅剩六本,其中兩本原件被人借走後未曾歸還,不知去向。

巧的是,在後來的調查過程中,他又發現了那兩本被借走後,曾下落不明的手抄本複印件。當時,閩南抄《西山雜誌》的人很多,甚至還有“出口轉內銷”從華僑那裡轉抄的,估計有人從原件擁有者處抄來。

現在,林少川手頭已擁有六種不同傳抄本複印件,目前仍在進行輯佚校注與考證中。

林少川所長指出,蔡永蒹《西山雜誌》之所以能夠如此翔實而生動地解開仙字潭的“仙字”之謎,是因為他根據大量的文獻史料、文物史料以及一些已佚的重要古籍,綜合研究而得來的,並不是憑空想像。

仙字潭