芳村區

廣州市昔日的一個市轄區

村區是中國廣州市昔日的一個市轄區。芳村區位於廣州市西部,三面臨珠江,全區總面積46.2平方公里,共轄9個街道。屬珠江三角洲北緣,地勢平緩,氣候溫暖,無嚴冬酷暑,日照充足,屬亞熱帶季風氣候。

芳村區是花卉之鄉,以花名世,歷史悠久,是嶺南盆景藝術發祥地之一。南漢時期,花地就以盛產素馨、茉莉而名聞天下。元代孫蕡稱花地為“素馨茉莉天香國”。明清時代,品種越來越繁,素有“嶺南第一花鄉”的美譽。

1949年11月,由芳村、崇文(崇文二十四鄉)兩區合併成芳村區。2005年4月28日,撤銷廣州市芳村區,將原芳村區的行政區域劃歸荔灣區管轄。

民國元年(1912),撤府級建制,縣直屬省。今芳村地區花地河以東屬番禺縣,花地河以西屬南海縣。

民國10年(1921),廣州正式成立市政廳,下設公安等6個局。芳村設公安分署,納入廣州警察區域。今芳村地區仍分屬廣東省番禺縣、南海縣。

民國12年(1923),廣州始定市界。今芳村地區的石圍塘首先劃歸廣州市。

民國20年(1931),原屬南海縣管轄的山村、南塘劃歸廣州市。

民國26年(1937),番禺縣崇文二十四鄉(今花地河以東地區)正式劃歸廣州市,成立崇文區(今芳村區)。今芳村地區分屬廣州市、南海縣。

民國35年(1946),原屬南海縣管轄的葵蓬、鳳溪、西滘劃歸廣州市。

民國36年(1947),廣州市政府將市區劃為28個行政區。芳村地區設芳村、崇文兩個區公所。市警察局在芳村地區設芳村警察分局和崇文警察分駐所。劃定以下芳村下涌為界,北屬芳村區管轄,南屬崇文區管轄。

1949年11月15日,芳村、崇文兩個區公所合併成芳村區。自此,芳村區成為單獨直屬廣州市的區一級行政單位。

1954年6月,撤銷芳村區。所屬衝口、山村、芳村和花地4鎮划入河南區(今海珠區);所屬沙涌、鶴洞、東塱、西塱、南漖、東漖、茶滘和葵蓬8鄉划入新滘區(已撤銷)。

1959年4月,原屬南海縣的龍溪、海北、海中、海南、增滘、秀水劃歸廣州市,併入新滘區(已撤銷)的鶴洞公社。至此,今芳村所轄區域全部划入廣州市。

1962年5月,再次撤銷芳村區,芳村地區歸廣州市郊區(今白雲區)管轄。

1985年,由於市區發展需要,再次成立芳村區,廣州市劃分為八個區,即:越秀、荔灣、東山、海珠、芳村、白雲、天河、黃埔。

2005年4月28日,撤銷廣州市芳村區,將原芳村區的行政區域劃歸荔灣區管轄。芳村區

芳村區位於廣州市西部。北、東面臨珠江(南航道),與白雲區石井鎮、荔灣區、海珠區隔江相望,南靠珠江的佛山水道,與番禺區大石鎮、佛山市南海區平洲鎮相鄰,西與南海區鹽步、黃岐接壤。地理坐標:東經113°10′~113°16′,北緯23°02′~23°07′。東西最長處8.8公里,南北最寬處8.3公里,面積42.6平方公里(1993年經市測定包括珠江水面面積實為46.2平方公里)。

芳村地區地處三水盆地,區內出露地層由老到新有:白堊系、第三系、第四系地層。

白堊系地層,多為砂岩、細砂岩、粉砂岩、砂質泥岩。出露在本區東部石圍塘至白鶴洞,南部東塱、西塱至海南、西部廣佛路口、五眼橋、東漖、增滘、海南一帶。第三系地層,多為粉砂砂質的砂質泥岩。分佈於本區五眼橋以及龍溪村的沙溪一帶。第四系地層,為最新沉積層與殘積層,多為淤泥及泥質粘土和殘積粘土、亞粘土。芳村地區大部分為第四系地層所覆,次級斷裂不甚清楚,之前從橋東、石圍塘等地的工程鑽孔資料初步證實,存在一條北西西向的石圍塘--白鶴洞斷層。

芳村區地處珠江三角洲平原北緣,平均絕對高程5.5~5.8米,相對高差2米左右,多為第四紀堆積層,厚1.5~30米。在白鶴洞一帶,有頂部高程相差很小的小山崗群,台地東西長約1000米,最高標高25.2米,屬二級台地。海北村、海南村各有一座小山崗,崗頂標高17~20米,崗體保留不夠完整,且面積很小。

芳村區內耕地土壤為珠江三角洲沖積土,屬一個土類,15個土種。其中泥肉質泥田、泥田佔耕地面積的75.2%以上,屬高產田。咸田(發赤田)占區內耕地面積的20%左右,屬低產田。非耕地為薄層紅壤。

芳村區地處北緯23°,置南北回歸線之間,屬亞熱帶,境內氣溫較高。因臨海(距南海海岸線僅100公里左右),受季風環流控制,所以氣溫雖高,即便是一年中氣溫最高的夏季,也極少酷暑天氣;1991-2005年,氣溫最高的一天(1998年8月4日)也僅為36.5℃。又因南嶺山脈具有阻擋北方冷空氣南下的天然屏障作用,故冬天無嚴寒,1993年1月是1991-2005年中月平均氣溫最低的一個月,月平均氣溫11.9℃。

花地河位於廣州市芳村區內,是珠江西航道的一條支流,呈南北走向,南連接平洲水道,北連珠江西航道,南端最寬處為148m,北端最窄處為40m。花地河全長8.44km,集雨面積28.4km2,素有“水秀花香”之稱,被芳村人民視為“母親河”。花地河流域內河網密布,有南方水鄉特色,沿線共有13條河涌匯入,分別是葵蓬涌、茶滘涌、西漖涌、東漖涌、廣佛河、增滘涌、白鶴涌、菊樹南涌、劍沙涌、棉村涌、赤崗涌、西塱涌、南滘西涌。

| 街道 | 社區 |

| 花地街道 | 轄9個社區:明心路社區、陸居路社區、民治社區、新隆沙社區、怡芳苑社區、小策社區、大策社區、中市社區、花地城社區。 |

| 衝口街道 | 轄10個社區:鶴松社區、沙涌社區、華麗苑社區、杏花社區、聯合圍社區、兄弟園社區、聚龍社區、羅涌社區、坑口社區、匯興社區。 |

| 茶滘街道 | 轄11個社區:茶滘新村社區、合興苑社區、汾水社區、花苑社區、永安社區、芬芳社區、金蘭社區、葵蓬社區、紅棉社區、茶滘社區、樂怡居社區。 |

| 白鶴洞街道 | 轄10個社區:鶴洞社區、鶴建里社區、觀鶴一社區、觀鶴二社區、山頂社區、金光社區、金達社區、鶴平社區、鶴翔社區、廣船社區。 |

| 東沙街道 | 轄4個社區:東塱社區、南漖社區、沙洛社區、金宇社區。 |

| 東漖街道 | 轄6個社區:康乃馨社區、東鵬社區、東漖社區、西塱社區、芳村花園社區、芳園居社區。 |

| 石圍塘街道 | 轄13個社區:山村社區、山溪社區、杉欄社區、如意社區、南塘社區、秀水社區、塞壩口社區、萬盛社區、橋東社區、滘口社區、芳雅苑社區、逸彩社區、嶺南社區。 |

| 海龍街道 | 轄3個社區:增滘社區、海北社區、龍溪社區。 |

| 中南街道 | 轄2個社區:海中社區、海南社區。 |

2000年第五次全國人口普查時,芳村地區普查人口為32.38萬人(家庭戶為8.22萬戶),第四次全國人口普查為16.78萬人(4.22萬戶),第五次與第四次相比,普查人口數增加了92.94%,年遞增6.79%。

截止2004年,區內常住人口增至18.77萬人(6.35萬多戶),比1991增加4.41萬人。人口變動的趨勢是出生率高於死亡率;遷入多於遷出。1991-2004年,全區共出生2.37萬人,死亡1.60萬人,增加7689人;同期遷入人口19.04萬人,遷出15.10萬人,增加3.94萬人,14年內機械增長是自然增長的5.12倍。

2001年區國內生產總值274997萬元,增長13.3%。其中:第一產業增加值14510萬元,減少1.2%;第二產業增加值109908萬元,增長8.4%;第三產業增加值150579萬元,增長18.9%。第三產業快速發展,產業結構繼續向第三產業傾斜。第一、二、三產業增加值佔國內生產總值的比重調整為5.3:40.0:54.7。

20世紀90年代,芳村區的農業生產,在國民經濟發展中的地位,日益下降。農業生產雖日見萎縮,但全區農村經濟總收入則快速增長。2004年的農村經濟總收入達到37.68億元,比1991年的4.47億元增長7.91倍,主要得益於鄉鎮工業的高速發展。

20世紀90年代至21世紀初,工業依然是區內三大產業的主體,1991-2005年9月,是芳村區工業生產持續高速增長的15年。2000年,全區工業生產總值比1990年增長7.04倍,年均遞增23.18%。2004年,全區完成工業總產值151.51億元(區統計口徑發生變化,不宜與1991年對比),比2003年增長5.5%。

2004年上半年,芳村區第三產業發展勢頭迅猛,增速快於其他區15~25個百分點,其中,交通運輸、批零貿易、餐飲業、房地產業、社會服務業大幅度增長,使該區第三產業發展速度位居全市各區之首。區各項經濟指標全線飄紅,完成生產總值378135萬元,同比增長18%,比全市平均水平增速高出1.6個百分點。增長速度位居市屬各區前三甲,經濟進入新一輪迴升期。

芳村地區,古代原是古海和沼澤地,現今到處還可以發掘到貝殼層,海北斧頭崗可以清晰看到古海沖蝕的痕迹,這裡水草豐盛,一度曾是巨型古脊椎動物恐龍活動之地。七十年代,廣州鋼鐵廠在挖掘地道時,第一次發現恐龍蛋化石,處於同一地域的平洲。1987年在修築公路時,又再次發現恐龍蛋化石,而且保存比較完整,經專家鑒定是屬於同一類型的恐龍蛋化石。這些發現,證明了芳村這一帶在中生代確曾是恐龍之鄉。

秦漢時代,那時候這帶只有幾個沙洲露出水面。在《永樂大典》中的《廣州府地圖》里,也只標有大通寺,西林巡檢及一個無名島,這三個島按位置應是今花地、海北、鶴洞等地區。芳村地區最古老的地名是“芙蓉沙”,俗叫“海心沙”。據傳“芙蓉沙”之得名,來自南越王趙佗。當年那裡還是一片汪洋大海,趙佗率群臣登越王崗,遙望海中浮出的幾個小島如出水芙蓉,即命名“芙蓉沙”。當地至今還留傳著“趙佗孫太子到芙蓉沙避難”的傳說。

芳村地區有文字記載的是從南漢開始。《南漢書》卷十七‘列傳’第十一僧達岸條:“僧達岸,名志清,姓梁氏,新州人。一日,渡城河西,阻風,登南岸,愛其地僻,奏請移居。後主為發帑藏建寶光寺,使駐錫焉。於是大闡宗乘,參學至者,舍不能容,多就田間結廬居”。南漢時的“城河西”是指石門、靈洲一帶,而要渡的河則是今珠江大橋至石門這一段,“阻風登南岸”的“南岸”正是花地這一角,大通寺所在地。“多就田間結廬居”,說明花地這一帶當時已有村民聚居。

唐代芳村南部大部分是海灘和蘆葦盪,而與唐代有關的地名有“大王滘”(大黃滘)和“黃巢墩”。黃巢墩在大王滘邊南漖一側,現屬南漖花果場範圍,傳說是唐代農民起義領袖黃巢進入廣州后,將一批貪官污吏、土豪劣紳及番商押到此地處死,故這一塊千年前的刑場,一直被人視為兇險之地,長期荒蕪。每有龍船過此,都要握偃旗息鼓,已成通例。至於大王滘,是指東塱至南漖的一條人工河。其得名一說是黃巢進軍廣州時在珠江受阻,利用原有河汊一夜之間加工開成河道,突然繞到唐軍背後,攻下了廣州,其後又利用此處附近荒洲做刑場;一說與明代農民起義領袖黃蕭養兵敗至此有關。地方父老相傳,言之鑿鑿,有待歷史學家考證。

宋代,花地開始繁榮。據番禺縣誌記錄。大通鎮是宋代廣州八大鎮之一。《芳村地名志》資料也表明,芳村地區絕大部分居民,是宋代或宋代以後由中原南遷而來的。大通鎮因大通寺而得名,大通寺原是南漢寶光寺,宋政和六年(1116年),由經略使覺民題額“大通慈應禪院”,大通寺因而得名。寺里有煙雨井,能預報天氣,雨前井裡會冒出煙霞,是廣州的一大奇景,稱之日“大通煙雨”,宋代被列為羊城八景之一。在當時廣州是外貿的重要港口,現今芳村白鵝潭西側的大通古港,也是宋代重要港口之一,這裡水深港闊,港內與大細海、中澳連成一片,風平浪靜,也是一個較好的避風塘。宋代的蘆苞水及官窯附近的西南涌,是水上交通要道,西江和北江的航船,到廣州都先經過大通港。據《粵東筆記》記載,這個港口經常的航線有三條:往東可通虎門,從惠州出海抵潮州和福建;出海往西可抵雷州、廉州、瓊州;往北循北江而上可達韶關、南雄。宋代為方便使臣及官員來往及傳遞文件,在大通港設有大通鋪,這是廣州向西南及粵北從水上傳遞文書的第一站。在此不遠還設有“西林彈壓”,據《大德南海志》記載,它屬廣州經略司管轄,駐兵六十人。白鵝潭在當時被稱為鵝湖,《甘蕉蒲氏家譜》記宋代廣州之盛中有“貢舶商帆,鵝湖雲集,闤闠之盛,溢郭填城”。白鵝潭得名始於明代,《廣東新語》卷四中說:“珠江上流二里有白鵝潭,水大而深。每大風雨,有自鵝浮出,則船楫壞。丙申五月朔。二自鵝狀如小艇,隨波而下,時無風雨,舟經此皆見之。……相傳黃蕭養作亂,船經此潭,白鵝為之先導”。在歷史上,白鵝潭有很多可歌可泣反帝反封建的鬥爭事迹。

| 芳村區市級以上文物保護單位 | ||||

| 名稱 | 年代 | 地點 | 級別 | 批次 |

| 通福橋 | 明 | 石圍塘秀水湧上 | 省級 | 2008年11月第五批 |

| 毓靈橋 | 清 | 杏花大街衝口湧上 | 市級 | 1993年8月第四批 |

| 車歪炮台 | 清 | 東塱大黃滘口 | 市級 | 1993年8月第四批 |

| 聚龍村民居 | 清 | 芳村大道東隴西直街 | 市級 | 2002年7月第六批 |

| 惠愛醫院舊址 | 1898年 | 明心路36號 | 市級 | 2002年7月第六批 |

| 明心書院舊址 | 1912年 | 明心路5號 | 市級 | 2002年7月第六批 |

| 真光書院舊址 | 1917年 | 培真路17號真光中學內 | 市級 | 2002年7月第六批 |

| 廣州市界碑-南漖碑 | 1930年 | 南漖東勝坊碼頭 | 市級 | 2002年7月第六批 |

| 大通煙雨井遺址 | 北宋 | 芳村大道中344-360號 | 市級 | 2008年12月第七批 |

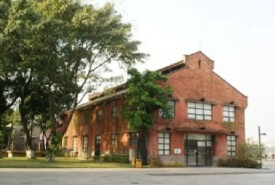

| 同盛機器廠舊址 | 清末民初 | 上市路鎮東街廣安里1號 | 市級 | 2008年12月第七批 |

| 亞細亞龍嘜倉舊址 | 近代 | 白鶴洞新馬路1號 | 市級 | 2008年12月第七批 |

| 亞細亞花地倉舊址 | 近代 | 芳村大道東信聯路29號 | 市級 | 2008年12月第七批 |

| 渣甸倉舊址 | 近代 | 芳村大道東48號 | 市級 | 2008年12月第七批 |

| 德士古油庫舊址 | 近代 | 白鶴洞南枝圍1號 | 市級 | 2008年12月第七批 |

| 日清倉舊址 | 近代 | 芳村大道東8號 | 市級 | 2008年12月第七批 |

| 美孚倉舊址 | 近代 | 芳村大道沙涌南惻 | 市級 | 2008年12月第七批 |

| 協同和機器廠舊址 | 1911年 | 芳村大道東毓靈橋北側 | 市級 | 2008年12月第七批 |

| 廣州市郊一區農會舊址 | 1924年 | 花地中市南街6號謝家祠 | 市級 | 2008年12月第七批 |

| 黃大仙祠跡 | 清 | 茶滘古祠路1號 | 市級 | 2015年7月第八批 |

| 小蓬仙館 | 清 | 花海街18號醉觀公園內 | 市級 | 2015年7月第八批 |

| 德國教堂舊址 | 近代 | 芳村大道東信義路5號 | 市級 | 2015年7月第八批 |

扒龍舟

因芳村地區是水鄉,河道縱橫,因而半數以上的鄉村,皆有龍船,每年的端午節都進行競渡活動。佳節前的農曆四月中旬,便紛紛從河涌中把龍船挖起來,把龍船的淤泥清洗乾淨,塗上油,再用藤條把龍船的各個座位的橫板,和中間的一條大的龍筋,互相捆縛好連繫起來,以使整條龍船船身加固。便於賽龍時,站在船頭船尾的人,將龍船震動時不會損壞,加快龍船的快速前進,以取得好的名次。賽后,互相聚會,交流生產經驗,增加了村與村、人與人之間的友誼。這一傳統的體育活動為團結起來。

生菜會

坑口生菜會,是芳村區坑口村村民到觀音廟上香之後開展的一種民間民俗傳統活動。每年農曆正月二十六舉行,迄今已有300多年的歷史。傳說是觀音廟“觀音開庫”的日子,附近的村民及信眾前來上香向觀音“借庫”,廣州、佛山等地的群眾也紛紛前往參加。“借庫”顧名思義,就是向觀音大士借東西,例如:借財、借運、借業,祈求在新的一年裡有好兆頭,保佑當年風調雨順,豐衣足食,過上好日子。同時,由於“生菜”與“生財”諧音。民間借生菜寓意“生財”。以觀音廟為中心是生菜會的主要活動場地,每年眾多善男信女前往燒香,祈求神靈賜予好運。

迎春花市

廣州有春節逛花市的習俗。它是由古代的花市、夜花市逐漸發展形成的。迎春花市,又稱“行花街”,在每年農曆年的最後三天舉行。在這三天里,花市從清晨到午夜向公眾開放,除夕之夜達到高潮,正月初一早晨2時結束。花市期間,教育路、多寶路、濱江西路、東川路、陸居路和荔灣路一帶,長街如錦,百花爭艷,遊人如潮,摩肩接踵,歡聲笑語,熱鬧非凡。

黃大仙祠廟會

廣州黃大仙祠廟會,在每年農曆八月二十三日和春節初一至初七期間舉行。在清末民初時期,黃大仙祠正門外搭戲台,一連演出粵劇3-7天,通宵演出,每晚有數千人觀看,此外還有醒獅表演、腰鼓隊表演、雜技表演。另外,還有民間工藝擺賣、黃大仙祠派米、送葯等活動。廟會十分熱鬧,每天吸引上萬人參加,連香港、澳門等地善信也趕來,成為傳統習俗。重修后的廣州黃大仙祠,仍然每年舉行廟會活動,有數萬人參加。

“人日”游花地

花地發達的花卉產業鏈既催生了熱鬧繁華的迎春花市,也使新春遊花田成為老廣州持續數百年的傳統。正月里,天氣和暖的時候,人們幾乎傾城而出,湧入花地賞花遊園。青年男女更是坐著畫舫,沿著花地河順流直下,在花海里穿梭,時而在濃密樹蔭下棲息,從往來的雜貨艇、粥粉艇上要買點小吃,著實愜意。百日維新領袖康有為也曾於光緒二十二年舉家暢遊花地,寫下詩句“煙雨井邊春最鬧,素馨田畔棹方回。千年花棣花猶盛,前度劉郎今可回”。

嶺南盆景藝術

“嶺南盆景藝術”是中國盆景藝術五大流派之一,在其漫長的發展過程中,盆景藝術創作者在歷代盆景藝術熏陶或師傳口授下,受嶺南地理、氣候、植物(石種),以及文化藝術、風土人情、欣賞習慣影響,結合作者思想、性格、藝術修養,通過長期實踐,形成了嶺南“自然,層次清楚,自然生長,自然修剪”的盆景藝術風格。芳村區是嶺南盆景藝術的發祥地,明代以前,花埭(花地)已廣為栽培樹樁盆景栽培,歷史悠久。

芳村區是廣州市通向珠江三角洲各市以及粵西的交通咽喉。全區三面臨江,河岸線長,境內河涌縱橫,大小碼頭遍布,水路四通八達,可由珠江口直入南海通往世界各地。區內的滘口客運站和芳村客運站是廣州市重要的客運樞紐,班車主要發往粵西、廣西等地。陸路有主幹道、次幹道、支路,三級路網遍布芳村區,6座跨江大橋或隧道與市內各區相連。已有地鐵廣州地鐵1號線、廣佛線;在建或規劃地鐵廣州地鐵10號線、廣州地鐵11號線、廣州地鐵22號線、廣州地鐵28號線、佛山地鐵11號線途經芳村區。

芳村地區學校眾多,實力雄厚,教育資源豐富。規模較大的學校有:廣州市真光中學、廣州市荔灣區真光實驗學校(初中部)、廣東實驗中學(高中部)廣州市汾水中學、廣州市第九十三中學、廣州市花地中學、廣州市金道中學、廣州市東漖中學、廣州市文偉中學、廣州市培英中學(現屬白雲區教育局)、芳村小學、廣州市芳村實驗小學、廣州市荔灣區康有為紀念小學、廣州市林鳳娥小學、廣州市正南街小學、廣鋼小學、廣州市何香凝紀念學校等。

| 芳村主要學校簡介 | |

真光中學 廣州市真光中學坐落在白鶴洞山頂,佔地面積79739平方米,建築面積56311平方米。廣州市真光中學現有60個高中教學班,學生3100多人,教職工222人,專業教師177人,其中特級教師3人,具有高級職稱的57人,研究生學歷12人,占教師人數的38.9%。新教學大樓建築面積25600平方米,有60個課室,90個辦公室,實驗室,配有1000兆校園網,每個課室都有多媒體平台。學校還擁有標準的400米田徑運動場、體育館、游泳池、足球場、籃球場、羽毛球場、排球場、乒乓球台和完善的體育設施。還有能容納2000多人住宿的學生公寓,供4000多名師生就餐的食堂。真光中學歷史悠久,創辦於1872年,前身為真光書院,是嶺南辦學最早的學校之一,曾經培養出著名華人女政治家陳香梅、廣州市市長張廣寧等一大批傑出校友。 | |

汾水中學 廣州市汾水中學創辦於1996年,是一所全日制完全中學。現有教學班34個,學生1615人,教職工132人。學校實行校長任期目標責任制,強化質量目標意識,教學質量穩步提高,連續五屆獲得廣州市高中畢業班工作二等獎。建校以來,學校獲得廣州市文明單位、廣州市優秀學校、廣州市先進學生會、三次被評為區體育工作先進單位、英語科,化學科和地理科分別獲得廣州市先進科組的榮耀稱號。 | |

芳村實驗小學 芳村實驗小學的前身是衝口小學,建於1949年,2003年7月,搬遷至芳村中市南街2號,2003年10月更名為芳村實驗小學。2003年2月被評為“廣州市綠色學校”,2006年4月被評為廣州市一級學校,曾先後被授予“廣州市科技先進單位”,“廣州市愛國衛生先進單位”,“芳村區文明單位”,“芳村區維護穩定及社會治安綜合治理先進單位”,“芳村區先進黨支部”,“芳村區先進共青團支部”,“芳村區少先隊紅旗大隊”,是“廣東省無煙學校”,科技項目曾獲得全國一等獎 | |

芳村小學 芳村小學創辦於1905年,1995年被評為省一級學校。學校佔地面積13315平方米,現有34個教學班,學生1472人。學校是教育部“十五”規劃重點課題《活動教學的理論與實踐研究》《團體心理輔導》實驗學校,承擔了中央教科所規劃課題《中小學生作文個性化發展研究》、聯合國教科文組織人口、環境與可持續發展(EPD)項目《主體可持續發展的研究》等子課題的研究。先後被評為全國藝術教育特色學校、廣東省綠色學校、廣東省校長培訓實踐基地、廣東省現代教育技術實驗學校、廣州市教師校本培訓示範基地、廣州市科技特色項目學校、廣州市體育傳統項目學校、廣州市民主管理三星級學校、廣州市依法治校示範學校、廣州市安全文明校園、廣州市防震減災科普示範學校。 | |

合興苑小學 合興苑小學創辦於1991年,位於合興苑42號。該校從1997年開始進行環境教育的研究,多年來孜孜不倦的奮鬥與追求,使學校的環境教育基本形成了以“學校、家庭、社區聯合教育,師生、群眾環境意識共同提高”為特色的新路子,為環境教育提供了廣闊的舞台。2005年被評為市一級小學。2006年被評為省一級學校。全校佔地面積達7500平方米,建築面積達4230平方米,校內教學設備先進、完善,建有200米環行跑道,小學生標準型足球場,綜合體育運動館,按一級一類標準配置有電子琴室、音樂室、美術室、自然實驗室、多媒體電腦室、生物園等專用室場。 |

文化事業穩步健康發展。大力發展花卉、茶特色文化,不斷豐富地域文化內涵,地域文化品位不斷得到提升。區少年宮、區文化中心已相繼建成,9個行政街都建起了文化站、社區居委會建起了文化室,豐富了少年兒童與市民的文化生活。湧現出吳麗霞等一批優秀文藝創作者。圖書館與文化館建設步伐大大加快,1999年,區圖書館被評為國家一級圖書館;2004年,區文化館被評為省一級文化館。

公共衛生體系和醫療設施漸趨完善。2004年,區內有區屬與駐區醫院11家(3家是三級甲等醫院),各類門診部24家、社區服務中心與農村醫療衛生站32家。新修或改建了4家區屬醫院,更新了醫療設備,面貌煥然一新。區內醫療機構共開設病床1797張(區屬醫院218張)。所有醫療機構有醫務人員1816人(區屬醫院520人)。區屬醫院醫療水平不斷提高,搶救出心搏驟停達15分鐘的腦死亡患者和全身嚴重創傷達10多處、已呈現出血性休克的病患,斷手再植手術獲得成功。湧現出廣州市“名老中醫”吳耀南、全國“白求恩式先進醫務工作者”蘇宗賢等優秀醫務工作者。

2000年,組織市殘聯康復中心和市第一人民醫院眼科專家,對全區250多名白內障殘疾人,分5批進行重點檢查,對77名患者進行手術治療。2000年,區殘聯積極配合區衛生部門抓好精神病人的康復治療工作,認真推廣使用精神病人綜合防治康復統一表卡,認真落實精神病人檢測工作,檢測出精神病人1037人,檢出率達到6‰。對精神病人的看護和治療通過了上級部門的驗收。

1991—2000年,區內殘疾人就業十分困難,主要靠區內40餘家殘疾人小型企業就業,只能安排200人左右。2000年底,全區有勞動能力的殘疾人579人,已安排就業508人,就業率達到87.7%,超過了省市殘聯要求在2000年底前達到就業率80%的要求。對沒有安排殘疾人就業的單位,按市政府的規定收取殘疾人就業保障金,1999年收取27多萬元,2000年後,每年收取58萬元左右。

芳村花地在南漢時,屬皇城南七寺景區。宋代,有“羊城八景”之一的“大通煙雨”就位於花地大通鎮的大通寺內。明萬曆年間,花地已成為“有花園樓台數十”的園林繁盛地區。只可惜,抗日戰爭時期,風景如畫的花地古代園林和美景蕩然無存。許多古建築被摧毀,只剩部分仍保存完好。

大通煙雨 大通煙雨,曾是宋、明、清三代羊城八景之一。“大通”是指大通寺,“煙雨”是指大通寺內的煙雨井。大通寺在南漢時期稱寶光寺,座落於花地口的珠江岸邊,始建於南漢大寶元年(958)。煙雨井每當下雨前,井口搖曳生煙,霧氣迷漫。“煙雨井”與中山紀念堂的“越王井”並列為廣州兩大著名古井。大通寺自宋代以來,曾幾度荒廢,又幾度重修,修得最壯麗的一次是康熙年間。郡人肖子奇捐金數千,擴建寺院,還增建了天王殿和煙雨樓,周圍植樹千株,遠望去,殿宇巍峨,綠樹成蔭,景物更加宜人,成為廣州的遊覽勝地。相傳清乾隆曾慕名到此觀賞,其御書“大通煙雨”的石碑坊,直至五十年代中期才被拆毀。 | |

鵝潭夜月 鵝潭夜月,是清代羊城八景之一。鵝潭美景在於月夜:清風徐來,水波不興,一輪明月瀉落千頃鵝潭,確是美不勝收。文人雅士,對月吟哦。北岸紫洞艇、花艇華燈明亮,笙歌不輟;這邊芳村花地送來陣陣花香,星星漁火,別具風韻,令人心曠神怡。白鵝潭確是廣州人士水上消夏遊樂的好去處。 | |

聽松園 | |

小蓬仙館 | |

杏林庄 杏林庄,是晚清鄧大林書畫室。杏林庄因杏花而得名,園林建築幽雅,是典型的南國風格,小橋流水,山石亭榭,特別以石著名,園中藏有不少名畫、書法、框聯等珍品。解放前,這裡已成一座廢園,唯一留下的一座太湖石,五十年代也遷到文化公園。 | |

車歪炮台 車歪炮台,在東塱大黃滘口。是一座露出水面的礁石,面積約有三百平方米,是乾隆進士兩廣總督阮元(1764~1849)所建。他看到英國侵略者的野心,為了保衛珠江及省河,奏請建造大虎山、大黃滘口兩炮台,稱大黃滘口的炮台為“車歪炮台”(“歪”為偏側之意)。車歪炮台有抗擊侵略者的光榮歷史。是個有紀念意義之地。 | |

通福橋(五眼橋) 五眼橋,座落在五眼橋河上,是芳村區現存最古老的一座石橋,由明代南海縣李待問籌建,原名“通福橋”,因其有五孔,故人們習慣叫它“五眼橋”。歷史上,五眼橋是廣佛大道第一橋,以紅米石建造,造型優美,坡度小,便於轎馬上落。現保存得比較完好。 | |

德國教堂 德國教堂,位於衝口街的下芳村。德國教堂是1902~1903年孫中山先生領導的興中會準備在廣州起義的秘密據點,該據點是用以秘密籌劃軍事行動及儲藏軍用物資之所。在1903年1月25日起義計劃暴露后,被兩廣總督會同德國公使進行調查,抄沒了全部軍用物資,秘密機關被破壞,且有10多個革命志士被清政府殺害。這次起義是興中會組織的最後一次武裝起義,其功雖不成,其事已轟動全國,震懾了清政府,鼓舞了革命者鬥志。 | |

謝家祠 謝家祠,是一間古老祠堂(深三進)。1924年秋天,市郊一區農會在這裡成立。該農會是廣州市郊成立最早的區一級的農民協會。在農協會成立的同時,農民自衛軍也組織起來,大隊部設在附近的“北便祠”,北便祠毀后,已建成民居。農協會舊址謝家祠(南便祠),現在是芳村區教工幼兒園,建築物基本保存完好。 | |

黃大仙祠 | |

毓靈橋 毓靈橋橫跨於芳村大衝口河上,是一座古老的梁式石橋。大概建於清代中葉,距今約一百八十年。大衝口歷史上屬鍾秀鄉,橋名“毓靈”取其“鍾靈毓秀”之意。橋分三節,全長二十五米(連引橋石級)。橋面一段鋪以五條長七米六十,寬厚各四十厘米的青油麻石,兩頭各為五條長六米二十五,寬厚四十厘米的同類石條。結構緊密,造型古樸。 | |

聚龍村 聚龍村古建築群始建於清光緒五年(1879年),由廣東台山鄺氏族人興建,是廣州現存最完整的古民居建築群之一。現存房屋19幢,均為兩層青磚樓房。該村按井字型平面布局,建有七條街巷,縱橫整齊美觀,錯落有致,每座民居院落佔地約2百平方米,坐北向南。建成之初共有20座。其建築風格具有濃郁的嶺南特色和較高的歷史價值,被列為廣州市歷史文化保護區。 | |

醉觀公園 醉觀公園,清末時,在花地河畔及其交流策溪一帶,以昔日羊城八景之一的“大通煙雨”為起點,分佈著留芳園、醉觀園等八大名園,既經營花木,又供人觀賞。民國27年(1938),這些名園遭戰火摧殘。抗戰勝利后,雖有恢復,但園林面貌大不如前。建國后,在諸園舊址建成醉觀公園。 |

芳村區歷史上湧現出眾多風雲人物。有被稱為“嶺南三大家”之一的梁佩蘭,作家黃世仲(黃小配)、梁紀佩,著名革命活動家何香凝,農運領袖黃謙,以陳錦生為首的裕安圍九烈士,均是芳村人士。教育家潘達微,嶺南詩壇領袖人物之一的張維屏,詩畫家鄧大林、梁修,變法維新領袖人物康有為,農運領袖林寶宸,畫家蘇卧農,作家黃谷柳等曾在芳村有過重要活動。除此以外,還有許多偉人也在芳村區留下過他們的足跡。

1992年、1994年至1997年,芳村區都被評為“創建國家衛生城市”達標一等獎。

1998至2000年,芳村區連續3年被評為“一年一小變”優勝區,2001年被評為“三年一中變”優勝區。

1993年、2001年芳村區榮獲“雙擁”模範區稱號。

2002年,芳村區被授予廣東省和國家科技進步先進區。

2004年,授予芳村區團委“全國團建先進縣(市)”的榮譽稱號。

2005年,芳村區正式通過廣東省教育強區督導評估組的評估,成為“廣東省教育強區”。