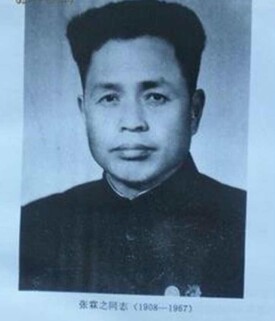

張霖之

1955年起歷第三機械工業部部長

張霖之(1908—1967),原名張朝明,河北南宮人。1925年入南宮縣師範講習所學習。1927年起任小學教員,1929年夏考入駐山東煙台的國民黨軍陸軍第二十一師軍官教導隊。同年12月加入中國共產黨。曾在該部任秘密的中共支部書記。1931年返鄉從事革命活動。曾任中共南宮中心縣委書記,在南宮、巨鹿、平鄉、威縣一帶組織革命鬥爭,發動直南武裝暴動。1955年起歷第三機械工業部部長和黨組書記、電機製造工業部部長和黨組書記、煤炭工業部部長和黨組書記。是中共第八屆中央候補委員。

1935年起任中共直甫特委委員,書記。抗日戰爭爆發后,任中共山東省委委員、組織部部長。

1940年起任中共魯西區黨委書記。

1944年5月起任中共中央平原分局組織部副部長、民運部部長。抗日戰爭勝利后,任中共冀魯豫區黨委書記兼冀魯豫軍區政委。

1947年8月任第十一縱隊政委。后率部隨陳(毅)粟(裕)野戰軍南下豫皖蘇地區。

1952年調任第二機械工業部副部長。

1955年起歷任城市建設總局局長兼國家建委副主任、第三機械工業部部長和黨組書記、電機製造工業部部長和黨組書記、煤炭工業部部長和黨組書記。是中共第八屆中央候補委員。文革中遭到殘酷迫害,

1967年1月22日被迫害致死,

1975年平反,

1992年追認為革命烈士。

1925年入南宮縣師範講習所學習。

1927年起任小學教員。

1929年夏考入駐山東煙台的國民黨軍陸軍第二十一師軍官教導隊。同年12月加入中國共產黨。曾在該部任秘密的中共支部書記。

1931年返鄉從事革命活動。

1932年9月任中共南宮縣委組織部長。

1933年11月任縣委書記。在南宮、巨鹿、平鄉、威縣一帶組織革命鬥爭,發動直南武裝暴動。

1935年起任中共直甫特委委員,書記。

1936年4月調任中共冀南特委組織部部長。

1937年春任任中共山東省委委員、組織部部長。11月作為中共山東省委駐魯西北特委代表到聊城,以山東省第六區政訓處(后改政治部)組織科長身份指導魯西北地區黨的工作,與六區專員范築先合作抗日,開創了敵後魯西北抗日根據地。

1939年1月任中共魯西區黨委書記。

1941年7月任中共冀魯豫區委書記。

1942年10月改任中共冀魯豫區委員會副書記兼組織部部長。

1943年11月調任中共冀魯豫中央分局組織部副部長兼民運部部長、冀魯豫工委書記。

1945年10月,恢復中共冀魯豫區委,復任區委書記兼冀魯豫軍區政委。致力於冀魯豫邊抗日根據地的鞏固與發展。

1944年5月起任中共中央平原分局組織部副部長、民運部部長。同年冬后,任晉冀魯豫野戰軍第七、十一縱隊政委,第二野戰軍第五兵團副政委。

抗日戰爭勝利后,任中共冀魯豫區黨委書記兼冀魯豫軍區政委。任晉冀魯豫軍區第七縱隊政委期間,參加了出擊隴海路和定陶等戰役。曾率部隨陳(毅)粟(裕)野戰軍南下豫皖蘇地區。

1948年參加了豫東戰役、淮海戰役。

1949年2月任第二野戰軍第五兵團副政委。

渡江戰役后,1949年4月任南京市副市長。1952年8月調任第二機械工業部副部長。

1955年1月任中央人民政府城市建設總局局長兼國家建設委員會副主任,4月任第三機械工業部部長和黨組書記。

1956年5月任電機製造工業部部長和黨組書記。

1957年9月—1967年1月任煤炭工業部部長和黨組書記。是中共第八屆中央候補委員。

文化大革命爆發后,遭受江青、戚本禹的誣陷迫害,捏造其為“彭真的死黨”,被非法關押,但始終正義凜然,拒不承認捏造的罪名,不牽連其他無辜的人,於1967年1月22日凌晨在北京被毒打身亡,他是文革中死於直接暴力的第一位政府部長,成為文革歷史的標誌性事件之一。

1975年1月23日,煤炭部根據國務院決定,發出《關於為張霖之同志恢複名譽的通知》,恢復了政治名譽。

1979年1月24日,正式平反昭雪。

1992年12月2日由國家民政部批准為革命烈士。

1967年1月,煤炭工業部部長張霖之的夫人李蘊華心中越來越不安。大街上“宣傳車”高音喇叭里宣讀“張霖之是彭真死黨”的“首長講話”聲陣陣傳來,大報小報上“奪權、揪出、粉碎、打翻在地踏上一隻腳”等口號層出不窮。李蘊華提出到礦院看望張霖之,送生活用品,她甚至說到“犯人還可以探監嘛”,但卻遭到拒絕,對方的答覆是:“如果划不清界限,把你們一起算成黑幫!”

李蘊華擔心丈夫的身體,她要求張霖之回家休息,哪怕每周回來一天。她聯繫各個方面,打電話、寫信,希望能找到一個領導,一個還能說了算的領導,為張霖之說一句話。這在平常是輕而易舉的事情,但在1967年1月的大奪權高潮中,在共和國歷史上無政府主義最猖獗的年代,竟然做不到!

李蘊華守著那部直通中央的紅色專線電話,欲哭無淚。那個年代,電話好像也有“階級性”,李蘊華能通過這部電話直接找到的人,全都自身難保,她想通過轉接、報告方式找到有關方面的電話,都沒有迴音,她寫的信,竟然無人敢交上去。

張霖之不是被秘密綁架到偏遠地點,他前往礦業學院作“檢查”不是個人行為,那裡距中南海的直線距離也不過十餘公里,但對張霖之的批鬥、毒打延續一個月之久,而且是在光天化日之下公開進行。批鬥他的人,有礦業學院的學生,有教師,有學校和部機關的幹部,甚至有負責學生軍訓的軍人,但是,對張霖之的非法迫害 就是這樣在眾目睽睽、熟視無睹的情況下不斷進行!

張霖之的女兒決心冒險去探望父親。1967年1月的一天,她從自己所在的北京工業學院來到礦業學院,從在院內監督勞動的一位部領導口中知道了父親的囚禁地點,以下是她的回憶:

“就在我焦急地在樓道里走來走去的時候,忽然聽見從樓下傳來一陣吆喝聲,夾雜著嘲罵和口號聲。我心砰砰地跳著,急忙迎到樓梯口等著爸爸。他一步步被押解上來,我的淚水止不住地流了下來——爸爸下身穿著媽媽為他下跪挨斗買的棉褲,因為長,褲腿還挽著一截,上身穿著一件褪了色的軍大衣,爸爸的頭髮被從中間剃掉了一半,胸前胸后各掛著一個大木牌,手裡還舉著一個牌子,上用大字寫著‘三反分子’,彭真死黨’,爸爸的名字被倒過來,劃上了紅×。”

“爸爸看見我,情不自禁地喊出了我的名字,那幫暴徒一把抓住我,逼問爸爸我是什麼人,爸爸怕他們再向我下毒手,不肯回答。他們就當著我的面用皮帶抽打爸 爸,邊打邊罵:‘看你說不說,看你說不說……’看著爸爸挨打,我哭了,我上去喊道:‘要聽毛主席的話,要文斗不要武鬥!’承認是爸爸的女兒來看他。他們立即打電話給我所在的學校,在這短暫的時刻里,爸爸的目光是那樣深沉地望著我,雖然沒有一滴眼淚,可我看得出,他內心充滿巨大的痛苦和憂慮。”

“就這樣,在一群暴徒的監視下,我們父女相對無語。我只問了一句:‘爸爸,您還有糧票嗎?’就被暴徒怒聲喝住。為了能多陪爸爸一會兒,我只好藏起滿腹的話,不再作聲,爸爸也一直沉默,直到我要被押走時,爸爸才緩慢卻有力地說:‘告訴你媽媽,我一定革命到底!”’

張霖之的女兒被工業學院造反派帶走,在學校內關押,開大會批鬥,也失去了自由。

張霖之給家人的最後一個信息,是重複他與妻子的約定,革命到底,決不自殺。他要告訴人們,假如遭遇不測,一定是有人蓄意謀害。他知道自己的身體,在這樣無止境的拷打折磨中,已經堅持不了多長時間了。

時間已近1967年1月下旬,全國奪權,“捷報”頻傳,但煤炭部和礦院的造反派卻越來越焦躁。他們沒有料到,如此天時地利人和的壓倒政治優勢,竟然對張霖之不起作用。他們向中央文革拍胸脯保證把張霖之“彭真死黨”定為“鐵案”的任務,在一個月的時間裡居然毫無進展。此時,張霖之孤身一人,單獨面對不可一世的造反大軍,毫不讓步,日後,一旦讓他翻過身來,這些煤炭系統的造反頭目如何收場?其實,就連正在勢頭上的戚本禹也有後顧之憂,他就曾經說過,一定要把走資派打翻在地,永世不得翻身,否則,“將來走資派翻上來,讓你爬狗洞你也得爬”!

於是,駭人聽聞的一幕拉開了。

礦業學院的造反派決定將迫害進一步升級。他們糾集了來自全國各地煤炭系統的造反組織,各色人物,輪番上陣,對張霖之進行毫無人性的摧殘。此時,他們已經對張霖之說什麼不感興趣,他們要的是張霖之的命——“敵人不投降,就叫他消亡!”

在30多天的關押之中,張霖之被批鬥52次,每一次都不亞於舊社會的“過堂”。到1967年1月中旬以後,迫害的“花樣”就更多了。他們把張霖之的鋪蓋卷裹上鐵爐子,用粗鐵絲掛在他的脖子上,要他站在凳子上,雙手高舉木牌。張霖之堅持不住摔下來,一頓毒打后,再拉上去重複。張霖之的後頸被勒出一道道血印。

來自汾西礦務局的幾個人,弄了一個重30公斤的鐘型鐵帽,把它作為高帽子往張霖之的頭上戴。張霖之無法承受這樣的重量,造反派就用繩索四面拉住,扣在他的頭上,把張霖之壓倒在批鬥台上,昏死過去,換來的是歡呼,是對張霖之的責罵。文革后,這個兇器公示於眾,並被拍照存檔,作為那段不堪回首的歷史的鐵證。我 們的後代已經很難相信曾發生過這樣的事情了。

1967年1月21日,礦院舉行慶賀“一月風暴”全面“奪權”的大會,張霖之照例被拉去遊行示眾,沿路任何人都可以對他隨意毆打。此時的張霖之已經無力抬頭,他被架著拉著批鬥,頭垂得很低,以至於造反派未能拍下他面部的鏡頭。一個年近六十、身患疾病的人,還能忍受多長時間這樣的虐待?但這一天,張霖之再次被逼供折磨,造反派還故意踢倒凳子,使站在上面的張霖之摔到地上。參與者以後的供述是:“這時候張坐在地上不起來,田和我又踢他幾腳,把他拖起來。田拿帶銅環的腰帶打張的脖子,我也用腰帶打了幾下。”

張霖之不是“不起來”,而是起不來了,他必須要有人“拖”才能動。這樣的拷打延續到夜晚。那一夜,住在同一座樓的礦院軍訓團的一個排長對某造反派說:“你去看看張霖之那副怪樣子”,什麼樣子呢,垂死的樣子。正是那一夜,軍訓團值勤人員“沒有見到外人進來,其他人沒有聽到動靜。”正是那一夜,張霖之在嚴刑拷打下死去。

張霖之死了,屬於非正常死亡。但在那個非正常的年代里,非正常變成了正常。造反派急於掩蓋事實,偽造現場,不通知家屬,不驗屍,就擅自拉到東郊火葬場火化。只是由於火葬場堅持要家屬到場,才未得逞。張霖之的家屬沒有得到任何方面的正式通知,是好心人私下傳達了這個令人悲痛的消息。即使如此,礦院造反派仍然不讓家屬看屍體,還繼續用“劃清界限”來威脅他們。後來,周總理知道了這個消息,指示公安部驗屍、調查,張霖之的家人才能有機會見自己的親人最後一面。這是怎樣的一面呢?

赤膊的張霖之被扔在火葬場一間小房子里的水泥地上,下身穿棉毛褲,腳穿著棉鞋沒穿襪子,全身青紫,口微張,背後是大大小小各種形狀的三十多處傷痕,脖子上有勒痕,腦後有一個血洞,血痕尚在,前額偏左處有塌陷,這些都記錄在驗屍報告上。

這是1967年1月底的一天,那個時候的政治空氣,沒有經過的人想像不出來。造反派先入為主,製造張霖之“自殺”的假象。但是,張霖之遭受擊打的頭顱是否有骨折出血?心臟病有沒有發作?內臟有何損傷?脖頸上的勒痕是不是他人所為?有幾個人在當天看守張霖之?他自殺的繩子從哪裡來?這一串迷團一個也沒有解開,在當時,也不可能解開。事實上,張霖之當天已根本沒有能力躲過看守,走出房間,自己爬上洗臉台“自殺”。張霖之的屍體沒有解剖檢查,死因也未進行認真調查,因為張霖之死亡時的屍檢報告開篇寫著:“死者系反革命修正主義分子”,驗屍的結論是“縊死”,至於是他殺還是自殺,答曰,“不在調查之列。”既然全國都在開展從走資派手中奪權的“全面階級鬥爭”,既然公安部長是謝富治,驗屍還能有什麼結果?

張霖之死後那一天天亮時,張貼在煤炭部機關里的大字報上寫著:“反革命修正主義分子張霖之於1967年1月22日早五點五十五分畏罪自殺”,但很快有人覺得說法不妥,馬上被撕掉。

張霖之的死,造反派得益最大。在當初,他們關押批鬥張霖之還有些新鮮感,優越感、成就感,到後來,張霖之已經成了一塊吐不出咽不下的硬骨頭,卡在喉嚨里令他們萬分惱怒。這一下好了,宣布張霖之“畏罪自殺”,不是死黨也是死黨。找“活材料”的任務也沒有了,正好交差。騎虎難下的最佳解決辦法當然是讓老虎死去。

有必要提到一位何姓證人,1973年11月17日提供的證詞:“張臨死之前的那個晚上,我們經濟系參加軍訓的同志開會時,有人提出:張有自殺的苗頭,並在會上提了兩條注意事項,第一,提高警惕,防止張自殺發生意外;第二,把洗漱室晒衣服的背帶解下來,不然張用解放軍的背帶上吊自殺影響不好。”

當天晚上,張霖之就在眾人嚴密看管和“提高警惕”的情況下死去了,還沒有造成“不好”的影響。這真是“巧合”。還差二十幾天,張霖之年滿59歲。

張霖之死去的當天,1967年1月22日《人民日報》發表社論《無產階級革命派大聯合,奪走資本主義道路當權派的權》,歡呼:“無產階級革命造反派最盛大的節日到來了!一切牛鬼蛇神的喪鐘敲響了!”這是一個真正的巧合,好像是專門為張霖之之死發表宣言。

但是,了解張霖之、信任張霖之的人另有看法。曾任冀魯豫泰西地委書記的袁振同志“文革”前任山西省委書記,1967年“奪權”期間,他被“解放”並“結合”到省革委生產組當副組長。革委會主任劉格平派他到北京找周總理要糧食,解決山西的糧食危機。1967年2月,在中南海西花廳周總理住處,袁振提到他在外面看到的大字報,問總理,“張霖之怎麼自殺了?”總理臉色一變,當即回答:“是他殺不是自殺!”袁振看到總理面帶怒容,沒有再問下去,但這7個字卻給他以極其深刻的印象。他說,總理講這句話的時候,陳毅同志也在場。當時在周總理身邊工作的吳慶彤同志也向筆者證實,總理從不相信張霖之是自殺。但是,在那個非常年代里,這樣的話僅僅能在小範圍講一講。

在張霖之死去的同一天,他的老戰友、北京軍區司令員楊勇在沒有宣布任何理由的情況下被逮捕。在張霖之死去前的十幾個小時,1967年1月21日下午,東海艦隊司令員陶勇在艦隊司令部離奇死亡,時任軍委文革組長的徐向前說,陶勇案不破,死不瞑目。但陶勇案始終未破,陶的妻子又被關押迫害身亡。在張霖之死去的同一個月里,山西省委第一書記衛恆死於造反派囚禁之中。張霖之在重慶的老同事、西南局書記于江震死於非命,年僅55歲。也是這個月的8日,張霖之在西南的戰友,雲南省委第一書記閻紅彥悲憤自殺,他寫下遺書:“文革這樣搞法,誰高興?我是被陳伯達、江青逼死的!”

在張霖之被害死的北京礦業學院,悲劇在繼續。前礦業學院院長,文革開始時已經調到北京市委工作的吳子牧被造反派抓回來批鬥,刑訊逼供,身受重傷,死於北京醫院。遭拘押批鬥的礦院政治部副主任從樓上“掉”下來身亡。礦院造反組織宣布了一個“七十二小時交代”的運動,搞得教職員工人人自危,短短40天里7人死亡。全院非正常死亡共20多人。

“煤炭工業部部長,中共八屆中央候補委員張霖之被誣為彭真死黨、三反分子,於1967年1月22日凌晨在礦院被關押、批鬥、迫害致死,成為北京礦院‘文革’期間迫害狂潮令人髮指的一頁。”

礦業大學並不因自己改了名字就刪掉這段歷史,值得讚賞。

聽到張霖之的死訊,他的兩個兒子趕到礦院,尋找父親的下落,卻被告知已經送火葬場了。當張霖之的孩子離開時,竟然還有人不忘提醒一句:“你爸爸還有半個月的糧票沒交呢!”這真是普天下最令人痛心和憤慨的情景,張霖之革命一生,奮鬥一生,被拘押在礦院死於非命,最後還“欠”他們半個月糧票!

1956年4月27日,正在參加中央工作會議的張霖之下班回到家裡,鄭重地向夫人和孩子們交代一件事。他說:“毛主席提倡身後遺體火化,節約耕地、移風易俗,號召先從高級幹部做起。今天主席最先簽字,自願身後火化,少奇、總理等也簽 了字,到會所有同志都簽了,我也簽了。你們記住,我死了一定要火化。”天真的孩子很吃驚,大火一燒,人都沒有了,真可怕。張霖之爽快地說:“這叫移風易俗,本來這一百多斤就交給黨了,何況死後呢!”

當年的張霖之怎麼也不會想到他是這樣的死法,當然也想不到火化以後又會如何。

李蘊華本不願意匆忙火化丈夫的遺體,但誰肯為她保存呢?造反派“向黨示威、反攻倒算”的帽子已經準備好了。張霖之被含冤火化,東郊火葬場以“不存放反革命的骨灰”為由,通知家屬領走,否則就倒掉。張霖之的兒子捧回父親的遺骨,藏在家中達8年之久。張霖之的子女悲痛萬分,古代尚有緹縈救父,到了20世紀60年代,他們卻眼看父親死無葬身之地,心如刀絞。

李蘊華反覆叨念著“革命到底”的詞句,憑著與丈夫共同做出的莊嚴承諾,憑著對張霖之最後遺言的無比信賴,她堅強地挺了過來。她拖著多病之軀,以超乎尋常的毅力,把自己餘生30多年的大部分時間投入了為丈夫平反昭雪、恢複名聲的鬥爭中。她說:“我在他生前遭難時沒有能救他,抱恨終生,但我一定要在有生之年為他討回公道!”沒有這種信念,沒有他與丈夫立下的那個約定,她早就倒下了。

2002年,年逾九旬的李蘊華剛剛闖過又一場大病,卧床不起,她對許多往事已經喪失了記憶,她很希望能看到張霖之的一本傳記,寫出他一生奮鬥、光榮而悲壯的歷史。這段歷史,連李蘊華自己都記不清楚了。