共找到2條詞條名為于謙祠的結果 展開

- 杭州于謙祠

- 北京市重點保護文物

于謙祠

北京市重點保護文物

北京于謙祠是為了紀念明正統、景泰年間力挽狂瀾的功臣于謙所建。明英宗正統十四年發生“土木之變”,大明江山岌岌可危。于謙以兵部尚書身份領導北京保衛戰,成功挫敗了也先軍隊,使其退出關外,也使明朝避免了重蹈北宋丟失半壁江山的覆轍。現北京于謙祠位於建國門內大街,為搬遷后重建,不再對遊客開放。于謙祠在1984年成為北京市重點文物保護單位,曾被稱為長安街東西中軸線上僅存的一座四合院。于謙祠三面被高樓環繞,只有北面緊靠長安街,2003年進行整修后,至今沒有開放。2017年6月以來已經開放,免門票。

北京于謙祠,位於西裱褙衚衕23號,原有門匾書“於忠肅公祠”。

于謙(1398一1457),字廷益,浙江錢塘人。明代著名軍事家、政治家,“土木之變”后,于謙擁立朱祁鈺為帝,率軍民保衛北京城。

英宗復辟后以“謀逆罪”於天順元年(1457)將于謙殺害。

成化二年(1466),憲宗皇帝特詔追認復官。將其故宅改為忠節祠。萬曆十八年(1590)時改謚“忠肅”,並在祠中立於謙塑像。

清順治年間,像毀,祠也廢。清光緒年間又重建。

祠坐北朝南,東為于謙故宅,毀於清初。

光緒年間重修。院內東側建有奎光樓,為兩層小樓。

上層為魁星閣,懸“熱血千秋”木匾,正房5間為享堂,硬山合瓦頂,內供于謙塑像。

西裱褙衚衕屬東城區建國門地區,今已無存,唯衚衕內的北京市文物保護單位——于謙祠仍在,現被圍擋在施工工地之中。

于謙祠現位於建國門內大街,地鐵東單站東南口出后往東200米,新聞大廈東側華夏銀行對面。已不對外開放。

于謙祠在1984年成為北京市重點文物保護單位,曾被稱為長安街東西中軸線上僅存的一座四合院。于謙祠三面被高樓環繞,只有北面緊靠長安街,2003年進行整修后,至今沒有開放。

西裱褙衚衕原為崇文門內大街路東從北往南數的第二條衚衕,呈東西走向,南側與麻線衚衕相通。

最初,與“東裱褙衚衕”統稱“表背衚衕”,東西長約1000米;因臨近科舉考場貢院,衚衕內以裝裱字畫為業者多而得名。

清乾隆時,將“表背”二字改為“裱褙”;宣統時,以鬧市口(今北京站街)為界將衚衕一分為二,東段稱“東裱褙衚衕”,西段稱“西裱褙衚衕”。

1993年,在建國門大街南側建成北京郵政樞紐,“西裱褙衚衕”被佔用了一段,衚衕尚有約500米的長度。之後,建國門內大街南側繼續改造和建設,“西裱褙衚衕”終於消失。

于謙祠的門牌是西裱褙衚衕23號,原在西裱褙衚衕中段北側,今為建國門內大街南側,坐北朝南。

《帝京景物略》載:“崇文門內東半里,有祠曰忠節,祀少保兵部尚書於公謙也。

公一臂一肩,定正統己巳之變。其被刑西市也,為天順元年。

九年復官,為成化二年。又二十三年,賜謚肅愍,為弘治三年。又一百一年,改謚忠肅,為萬曆十八年。

凡百有三十三年而定論。祠三楹,祀公塑像,歲春秋,遣太常寺官致祭。”《春明夢余錄》載:“於少保祠額曰忠節,在崇文門內東裱褙巷,公故賜宅也。”據此可知,于謙祠乃俗稱,正名為忠節祠,始建於成化二年(1466年),原為於忠肅公故居。

順治元年(1644年),清承明祚,入主中原,于謙祠遂祠廢像毀;光緒十五年(1889年),在原址重建。

重建后的于謙祠佔地約1300平方米,是一座坐北朝南帶東、西跨院的二進宅院,在“巽”位建廣亮大門,門楣正中懸“於忠肅公祠”木匾,大門西側有五間倒座南房。

進入大門,迎面為一座中式兩底一頂的三間二層小樓,曰“奎光樓”,上懸“熱血千秋”木匾,兩邊的楹聯為:“帝念有功群小讒謀冤太慘,公真不朽故居歆記地猶靈。”“奎光樓”的二層為“奎星閣”,是應試舉子祈求“魁星點斗,金榜題名”的地方。

1976年,唐山地震,波及北京,于謙祠內的奎星閣被震毀,隨後,小樓被拆除。于謙祠的正院為二進,外院由五間倒座南房與五間過廳組成;里院有正房五間,東、西廂房各兩間,正房五間為享殿,內供於忠肅公塑像。

院內房屋均為青磚到頂的清水牆體,清水脊合瓦屋面,更像民居和會館。實際上于謙祠也發揮過會館與民居的作用。《天咫偶聞》載:“於忠肅祠,在裱褙衚衕。蕪廢已久,近始重修。浙人逢春秋闈,居為試館。”這大概就是于謙祠內建有“奎星閣”的緣故吧。時勢變遷,斗轉星移,于謙祠也曾長時間作為民居,而且成為過“大雜院”。

1984年,于謙祠被公布為北京市文物保護單位。目前,于謙祠已被修葺一新,住戶也已被遷出;但因其南側新建樓房尚未完工,被圍擋在工地中的于謙祠便由施工單位使用了。

于謙(1398一1457),字廷益,浙江錢塘人。明代著名軍事家、政治家,“土木之變”后,于謙擁立朱祁鈺為帝,率軍民保衛北京城。英宗復辟后以“謀逆罪”於天順元年(1457)將于謙殺害。成化二年(1466),憲宗皇帝特詔追認復官。將其故宅改為忠節祠。萬曆十八年(1590)時改謚“忠肅”,並在祠中立於謙塑像。

于謙有《於忠肅集》十三卷存世,其詩《石灰吟》世所傳誦:

千錘萬鑿出深山,

烈火焚燒若等閑。

粉骨碎身渾不怕,

要留清白在人間。

永樂十九年(1421年),于謙中進士,步入仕途,任過監察御史,河南、山西巡撫,曾平反冤獄,賑濟災荒,深受百姓愛戴,以至在任兵部右侍郎之際,仍巡撫河南、山西兩省。

正統十三年(1448年),于謙任兵部左侍郎。此時,蒙古瓦剌部日趨強盛,其首領也先一度統一了蒙古各部,經常率兵南擾,欲與朝廷分庭抗禮。

瓦剌軍首領也先挾持英宗,統兵南下,欲乘勢奪取京師。

消息傳來,朝廷震驚。皇太后與監國郕王朱祁鈺召集群臣計議。翰林院侍讀徐珵,也就是後來誣陷于謙的徐有貞,“妄言占象、倡議南遷”。于謙嚴詞駁斥:“言南遷者,可斬也。京師天下根本,一動則大事去矣,獨不見宋南渡事乎!”于謙的主張得到主戰派大臣們的支持,也被皇太后與監國郕王朱祁鈺採納。于謙升任兵部尚書,部署京師防務。

于謙採取斷然措施:首先,奏請郕王宣布王振罪狀,清除其黨羽,以平眾怒;其次,奏請皇太后批准,擁立郕王朱祁鈺即皇帝位,遙尊朱祁鎮為太上皇,以絕也先要挾朝廷的口實;第三,積極備戰,加固城防,嚴陣以待。

十月初九,瓦剌軍分兩路進攻京師,于謙列陣九門之外,經過三晝夜激戰,瓦剌軍潰敗,京師解圍,于謙因功加少保。第二年,英宗獲釋,大明江山躲過一劫。此即“公一臂一肩,定正統己巳之變”。相傳,後人據此將于謙奉為“京師城隍”,即:北京城的保護神。忠節祠兼有都城隍廟的功能。北京城的東半部在原大興縣境內,原大興縣的城隍廟在今東城區大興衚衕南側。因原大興縣是附郭縣,衙署建在京城,沒有縣城;故原大興縣的城隍廟不具有保佑縣城的功能,只發揮警世作用。廟門楹聯為:

陽世奸雄違天害理皆由己,

陰司報應古往今來放過誰。

于謙祠房舍

朱祁鎮奪回帝位后,于謙被誣“謀逆罪”遭殺害。籍沒之時,家無餘資;被刑之日,“陰霾翳天,行路嗟嘆”,“京師婦孺,無不灑泣”。

于謙被害后,都督同知陳逵收埋遺體,後由其婿朱驥葬於杭州,與岳墳遙遙相望。

賴有岳於雙少保,人間始覺重西湖。

成化二年(1466年),憲宗朱見深為于謙平反昭雪,將于謙故居改為忠節祠,在於謙墓地建旌功廟。憲宗在制辭中所說“在先帝已知其枉”,是指當年朱祁鎮知于謙有功難下決心,然徐有貞一句“不殺于謙,今日之事無名”為朱祁鎮殺害於謙找到了借口,遂將于謙置於死地。

現實對現實必然要作出現實的解釋,歷史對歷史終究會作出歷史的回答。清末史學家、文學家、思想家魏源在鴉片戰爭中參與浙東抗英之役,曾拜謁旌功廟,並撰一聯:砥柱中流,獨挽朱明殘祚;廟容永奐,長贏史筆芳名。

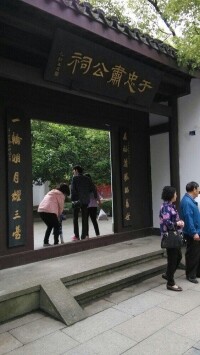

北京于謙祠(圖1)

于謙故宅坐落在東側,院內建有兩層高的奎光樓。上層稱魁星閣,懸”熱血千秋“木匾。正房五間為享堂,硬山合瓦頂,內供于謙塑像。1900年義和團曾在此設神壇。1976年,奎星閣因地震被毀,后小樓也拆除。現祠改為民居,大部分建築仍保存,但院內搭建的小房子太多,已很難看出原貌。並在祠中立於謙塑像。清順治年間,像毀,祠也廢。清光緒年間又重建。清順治年間,像毀,祠也廢。清光緒年間又重建。祠坐北朝南,東為于謙故宅,毀於清初。光緒年間重修。院內東側建有奎光樓,為兩層小樓。上層為魁星閣,懸”熱血千秋“木匾,正房5間為享堂,硬山合瓦頂,內供于謙塑像。1890年,義和團曾在此設神壇。1976年魁星閣在地震時被震毀,小樓亦被拆除。祠為北京市重點保護文物。