審音鑒古錄

審音鑒古錄

《審音鑒古錄》是一部崑曲演齣劇目的選本。有清一代這類選本中,它部頭不大,選目無多,成書也很晚,本不足奇,但因其所獨具的演出實錄的特色,在戲曲文獻中別出一格,故亦具重要價值。

該書所選曲目,包括《琵琶記》16出、《荊釵記》8出、《紅梨記》6出、《兒孫福》4出、《長生殿》6出、《牡丹亭》9出、《西廂記》6出、《鳴鳳記》4出、《鐵冠圖》4出,總共9 劇65出,不全而精,算得是流行於當時紅氍毹上摺子戲的集錦了。至於編選者的意圖,有鑒於此書之編選者不知為誰,我們只能從卷首琴隱翁的序文中略窺一二。序中臚列了三種被視為“梨園圭臬”的曲本之得失:“玩花錄劇而遺譜,懷庭譜曲而廢白,笠翁又泛論而無詞萃。”指的是玩花主人編選的《綴白裘》,選劇雖多,惜無曲譜,只有曲白,形同後世的“戲考”、“大觀”;懷庭居士編選的《納書楹曲譜》,雖一時與《綴白裘》齊名,但顧名思 義,它只是戲曲的演唱譜,囿於體例,所選200餘出單出,只存劇曲,不錄科白;至於李笠 翁的《閑情偶記》,本來就是戲曲理論著作,雖有“詞曲”、“演習”兩部,只提出編劇、演唱的指導原則,自然不以選取“詞萃”為事①。而《審音鑒古錄》(以下 簡稱《鑒古錄》)避開三書之所短,吸收三書之所長,在所選劇目中,不僅曲文齊備,於曲 詞標明葉韻、板拍,而且在關鍵處糾正讀音錯訛,並佐以工尺唱譜,尤為突出的是對“穿關”、“科介”詳加記 載和說明,無異於演出教科書。至今讀起來猶如老伶工說戲,或如今日指導演員唱念做的導 演手記,這對於見證清代崑曲舞台演出實況,自然是珍貴的史料。

試以《琵琶記·吃糠》一出為例,原本之曲詞向被稱作全劇之菁華,然其“科介”卻只有“吃吐介”三字。《鑒古錄》中則詳作交代:

(場左設椅、矮凳,椅上擺茶鍾、碗、筯。坐於矮凳上,左手將鍾倒茶,右手將筋攪;左手放鍾,拿碗,作吃一口;再吃,作嗆,出左手拍胸科)哎 呀,苦嗄!(又倒水攪,吃兩口,大嗆,作嘔,哭科)

僅此一例,已經可以看出《鑒古錄》對原作的“科介”做了多麼大的豐富。不只增加了場上的設置、道具以及演員的作派,而且通過表演的層次提示給演員如何體驗生活、認識生活、藝術化地再現生活。試想,吃糠意在充饑,是為勉強活下來繼續侍養公婆;倘一吃即吐,甚至還會因嗆致死,那絕不會是五娘的初衷,所以只有想方設法先吃下去。這就需要調之以水,因之必須要有茶鍾和碗筷之備;先用茶水沖泡糠皮,再用筷子攪拌,然後才能吃。這是對 原本“吃吐介”的“吃”所作的最為形象具體的演繹。待吃一口后,糙、澀、苦都感受到了,始有嗆,始有急忙拍胸的動作,才呼出苦來。只好再將糧糠皮沖得稀一些再吃,終於大嗆、大嘔,竟至難受得哭了起來,於是如泣如訴地唱起那段著名的“米糠歌”——即[孝順兒] 曲來,撕心裂膽,震人魂魄。這一科介起到了穿針引線的鋪墊作用,這一科介展示了吃糠的 全過程,這種細節表演的真實完成了從“案頭之曲”到“場上之曲”的飛躍。如果聯繫中國 戲 曲表演的虛擬性的特點,無水而攪、無糠而食、無食而嗆,那麼,這個導演提示給演員表 演提供的充分的表演空間就不難想像了!

遠的不說,從宋元戲文而金院本,從元雜劇而明傳奇,直到崑腔、亂彈,中國的演戲史源遠流長,然於演戲之道,即於戲曲表演藝術的經驗的總結,卻探討乏人。這種情況一直延續到了清代。先有李漁的《閑情偶記》,其中“演習”、“聲容”二部就是專論戲曲演員如何表演 的,對所謂“登場之道”進行了開創性的研究;後有黃幡綽的《梨園原》,根據自己演出的體會歸納“藝病十種”、“曲白六要”、“身段八要”等,堪稱演員提高自身藝術修養的指南。但二者意在對演出的經驗做理論性概括,以務虛為主;如何結合劇情進行具體指點,從 以理論指導實踐,以務實為本,達到使演出規範化效果,這樣的演述著作方更具現實意義。《鑒古錄》可謂應運而生。它通過精選出來的每一齣戲,從穿關、扮相、說白、唱腔直到作 派一一予以提示。如此全面地展示崑曲舞台表演全貌的選本,在戲曲文獻資料中尚屬罕見。

且看服裝穿戴。《孤本元明雜劇》稱“穿關”,後世稱“行頭”,在戲曲中是體現人物身份 的主要標誌。《鑒古錄》每於重要人物出場時於題下皆詳加註明,以《琵琶記·掃松》一 出的張廣才的上場為例,從上到下是:“白三髯、長方巾、帕打頭,繭綢襲(褶)、裙打腰,拄杖,執帚。”如果將此比之晚出的大約記錄於嘉慶末年清宮昇平 署《穿戴提綱》,“長方巾、花帕打頭,繭褶、打腰,拐杖,白三,紅鞋,掃帚”,除了補上足下穿的“紅鞋”,幾無二致。這就意味著,《鑒古錄》所註明的演員服裝穿戴已具規範 性,反映了當時演出的實際情況。“寧穿破,不穿錯”,是來不得半點馬虎的。

服裝穿戴自然又是和表演緊密相關的。《琵琶記·賢遘》在註明趙五娘的穿戴是“道姑打扮,手執拂塵,背包裹”之後,眉批上有這樣的提示:“莫作道姑樣式,還須趙氏行為。”意即如果只是追求表面上的“裝龍像龍,裝虎像虎”,成了個化緣的道姑,全忘了趙三娘賣發葬親、千里尋夫的本份,也就無從把握五娘先後在牛小姐和蔡伯喈面 前不卑不亢、進退有度的分寸。這種表演的分寸感,在書中處處予以強調。《紅梨記·草地》一出於穿戴下也提示:“脫卻妓女氣,演做常人妻,不可自矜幽雅。”意指謝素秋雖趁兵亂逃離虎口,但畢竟尚未成趙伯疇之妻,倘故作矜持之態,反失之造作。《西廂記·惠明》 的出末總評也明確交代了惠明應掌握的分寸:“俗雲‘跳惠明',此劇最忌混跳。初上作意 懶 聲低,走動形若病體;后被激,聲厲目怒,出手起腳俱用降龍伏虎之勢,莫犯無聊綠林身段。”據此,才能演出一位見義勇為和尚的精神底蘊。《荊釵記·議親》一出中老旦扮王十朋 之母,因夫早亡,家境落寞,甚至連為兒子訂親的聘禮都拿不出,分明是個貧婆,但於出場 之 時依然有這樣的按語:“老旦所演傳奇,獨仗《荊釵》為主,切忌直身大步,口齒含糊。俗云:‘夫人雖老,終是小姐出身;衣飾固舊,舉止禮度猶存。”同劇《繡房》一出,於標明錢玉蓮穿戴之後,也特彆強調:“行動只用四寸步,其身自然嬝娜;如脫腳跟,一走即為野步。”又如《鐵冠圖·煤山》,演明末李自成起事,最後逼 得崇 禎皇帝自縊的歷史故事。崇禎在吶喊聲中逃奔煤山,於其上場就有這樣的表演提示:“末帶 (戴)玉蟾冠、內穿緞褶、外罩龍披奔出,撲跌左上角。玉蟾冠落地,即撒發;慌扒(爬)起,又仰跌;就勢摔左靴,甩落後場,赤左足,仰身科。”其慌張逃竄之態畢現無遺。而拋冠、甩靴等絕技也交代得一清二楚,於下還記載了這樣的表演:“俗摔右足靴,論理落在左靴。妙。”儘管貶之以“俗”,對這種絕技也不能不稱其“妙”。我們今天似乎在《打棍出箱 》、《打金磚》之類傳統戲中還能看到這類的絕活兒。總之,書中不僅要演員演出腳色的形 似,更要神似,演出腳色的內在素質來。

值得注意的是《鑒古錄》中所選劇目中的曲文與原作多有不同,如果一一進行校勘,這肯定 是個與眾不同的版本。而這一新版本並不像金聖嘆校勘《第五才子書》那樣故意製造假古董,以考證為名,自評自點,自說自話,以肯定自己的做偽,而是忠實地反映了當時舞台演出 實況。其中對原本曲白進行的增與刪、分與合都是根據了演出的實際需要對原作進行的演繹 和加工。從中不難看出在變“案頭之曲”為“場上之曲”的過程中演員所進行的藝術再創造。就這一意義上來說,《鑒古錄》堪稱是歷代演員演出經驗的總結,表演智慧的結晶。

閱讀《西廂記·佳期》常會有這樣的感覺:張生與崔鶯鶯終成連理,作者以詩般激情抒發張生那幸福的感受;美則美矣,但在舞台上卻跡近狎昵,難以表現。是書則做大刪削,並加以 總評:“《西廂記·佳期》中,小生之曲刪削甚多。所存兩三句曲白,必須從容婉轉,摹擬 入神,方不落市井氣。”又如《荊釵記·議親》一出,實為原本第2出與第6出之合,且都 刪之大半,這樣便將劇情大大精練緊湊了。至於像《琵琶記·掃松》那樣,增加大量蘇白對話,徒添許多跌宕情趣,更是比比皆是。尤其有趣的是《荊釵記·上路》,整整一出連曲帶白皆為原本所無,都是演員的編創。該出的主要人物是錢玉蓮之父及其繼母,在得悉玉蓮溺水而亡之後,正愁生活無倚;而此時的王十朋雖決意不娶,但在吉安太守的任上仍派人來接 錢氏夫婦,以盡半子之義務。就在原本的第43出之後、44出之前加上了這出《上路》。夫 婦二人在行舟自溫州至吉安的路上,雖可欣賞兩岸風景,卻也不願連日舟中悶坐,打算舍舟登路,散行幾步。於是在這“幾步”之中,曲無多,白亦少,充斥其間則是“做”。從挽舟 登岸起,觀賞牆頭柳、籬畔花,眺望青的山、綠的水;或做依杖、提褶、捋須的動作,外加 或笑、或驚、或嘆的表情,實不乏精彩,試看“外”(扮錢玉蓮之父)在唱“小橋景最佳”一句時“過橋”的做派:

外轉身對左,先提杖於橋上,戳定后,左手提衣,連左足起,在“小”字上踏下。末(扮老僕)將右手攙外左手,外即右足上橋,至中立住,身對正場;將拐 尾與副(扮錢玉蓮之繼母)作扶手而引狀。副見外上橋,愈加足軟式,在“景”字雙手搭杖尾 上橋科介。各對正場,皆要橫走。至“最”字二腔,似橋動,各蹬身式,皆照面搖首怕科;立起俱慢,橫走過橋。副回身重顧,對(橋)上伸舌搖頭,即隨外從左角轉介。

把老夫老妻和老僕三人聯手相幫,蹣跚過橋的情景做了具體的展示,如果聯繫舞台的方位、調度、演員的虛擬表演,真可謂如活如畫。直到劇后總評又透露:“此出乃孫九皋首劇,身 段雖繁,俱系畫景,惟恐失傳,故載身段。”原來竟是當時的舞台演出的“錄相”。既言“首劇”,首創的自然就是這位孫九皋。據《揚州畫舫錄》,孫九皋在揚州梨園屬徐(尚志) 班的“外腳副席”,雖聲音氣局不及正席王丹山,但“戲情熟”則過之(見中華書局版卷五 第21條)。還說他“年九十餘演《琵琶記·遺囑》,令人慾死”(同卷第31條)。足見是位極善做戲的演員,猶如今日所謂的“做工老生”,或“衰派老生”。

孫九皋既見於《揚州畫舫錄》②,倒引出《鑒古錄》成書年代的話題。此前,只能根據琴隱翁寫於道光十四年(1834)的序文,斷定是書成於道光前,至於前到什麼年份,則很難說。現知《揚州畫舫錄》初刻於乾隆六十年(1795),其內容又系作者李斗居家 揚州三十年間有關城市方方面面所聞所見的實錄,而其中提到的演員竟然出現在《鑒古錄》所收錄的演出台本之中,且有“惟恐失傳”之憂,因此,足以確定《鑒古錄》成書當在《畫舫錄》刊刻之前,至於在乾隆末葉的具體年份則亦難確指了。

然而,乾隆末葉對於中國戲曲舞台而言,恰恰是重要的轉折時期,出現了雅俗紛爭的局面。其中“雅”即雅部,指崑腔;“俗”即花部,指地方聲腔劇種。花部的蓬勃發展已形成對 雅部的強烈衝擊。張漱石寫於乾隆九年(1744)的《夢中緣傳奇·序》中已經提到:京城戲曲 觀眾“所好惟秦聲(秦腔)、羅(羅羅腔)、弋(弋陽腔),厭吳騷,聞歌崑曲,輒哄然散去”。這種局面的出現也可以從秦腔藝人魏長生的風靡一時,“四大徽班”的稱雄一時得到佐證。與此同時,各地的崑曲演出也不免受到民間戲曲語音、聲腔、詞語的影響,為適應當地群眾 的欣賞習慣,出現了偏離“雅部”的傾向。“鑒古”而“正音”,使崑曲演出規範化以維 護正統,《鑒古錄》的編輯出版已成為客觀需要。就此而言,該書的保守傾向是明顯的。《審音鑒古錄·序》中說,出版者是繼承其父“每嘆時優率易紕謬,思欲手定一譜,兼訓聲容,著為準則”的遺志才看上這部書的,而此書恰恰在“記拍、正宮、辨偽、證謬”等等方面“大具苦心”,符合出版者承繼父志的初衷。由此觀察《鑒古錄》一書,一方面固然是崑曲在 乾隆後期舞台演出實錄,反映了當時演出的實際情況,另一方面又通過其導演提示,針對時弊,匡謬正俗,以規範崑曲演出的正脈。這正是該書的文獻價值之所在。

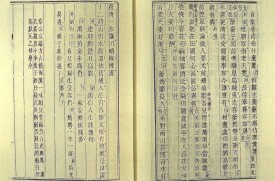

《審音鑒古錄》一書流傳不廣,比較各圖書館和私人所藏,似同屬一個版本,不見另有刻本。1987年台灣學生書局“善本戲曲叢刊”曾予以影印,但書品欠佳。梅蘭芳、程硯秋俱有收藏,均捐給了當時的中國戲曲研究院。今擇其善者,由學苑出版社據以影印出版,以供學者研究之需,這對戲曲界來說,無疑是澤惠學林的善舉。

①《閑情偶記》於卷四“演習部”之後亦附有《琵琶記·尋夫》 (1折)、《明珠記·煎茶》(3折)的所謂“改本”,改白改曲,甚至增賓白刪曲詞,且加評加註加科介,也算另種意義上的“詞萃”。

②《鑒古錄》於《牡丹亭·冥判》中還提到另外一位演員陳雲九,亦見於《揚州畫舫錄》。曲詞“只許你傍月依星將天地拜”上有眉批:“‘地'字工尺,教習陳雲九傳。”《畫舫錄》卷五第20條:“小生陳雲九,年九十演《彩 毫記·吟詩脫靴》一出,風流橫溢,化工之技。”因司教習之職,故有新腔之創,所以於眉批上特別註明。