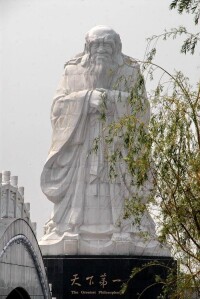

太清宮

河南省鹿邑縣太清宮

太清宮位於鹿邑縣城東十里的太清宮鎮,太清宮鎮舊名厲鄉曲仁里,是我國古代傑出思想家、道家派創始人老子的誕生地。據史志記載,東漢延熹八年(西元165年),桓帝劉志派中常侍管霸前來創建,始名老子廟。唐朝創始人李淵追認老子為始祖,以老子廟為太廟,起建宮闕殿宇,唐開元三十年(742年),玄宋李隆基正式改"紫極宮"為太清宮延續至今。自"靖康之亂"后,太清宮屢遭破壞,后又數度廛修。現存建築為明清時期所建。

1986年太清宮被公布為河南省重點文物保護單位,2001年被國務院公布為全國重點文物保護單位,現為國家AAAA級景區。

老子故里

據《後漢書》和《鹿邑縣誌》記載,太清宮建於東漢延熹八年(165年),始名老子廟。當時漢桓帝兩次派大臣到鹿邑朝拜老子建老子祠,並立老子祠碑。《水經注》載渦水又北,適老子廟東,廟前有二碑,在南門外,漢桓帝遣中官管霸祠老子,命陳相邊韶撰文。碑北有雙石闕,甚整肅是也。

李淵追認老子為始祖,以老子廟為太廟,高宗李治於乾封元年(666年)幸老君廟,追封老子為太上玄元皇帝,創建祠堂,稱紫極宮。武后武則天於光宅元年(684年)追封李母為先天太后,擴建李母廟為洞霄宮,俗稱後宮,其規模相當宏大。唐玄宗李隆基曾兩度親謁老子廟,為老子上尊號“大聖祖高上金闕天皇大帝”,改廟名為太清宮,又親手為五千言《道德經》作注,刻石立於太清宮,該碑至今猶存,和太清宮及其所余歷代碑刻一起,於1986年列為河南省重點文物保護單位,於2001年又升格為全國重點文物保護單位。有唐一代,皇室常駐五百軍士鎮守太清宮。

太清宮遠景

靖康之亂給太清宮帶來了滅頂之災,很多建築都毀於兵火。到了金代得以重修,但己元氣大傷。元朝統一后,重視道教,朝廷頒布保護太清宮的令旨,明確規定太清宮、洞霄宮予以保護,規定在太清宮方圓四十里內的土地、樹木及一切財產屬太清宮所有,碑刻今存。當時規模尚十分可觀,然與唐宋盛時相比,僅存“十一於千百也”。

元代末年,太清宮一帶屢患水災,大部分建築被毀。直至清康熙年間,才在原址上重建太極殿,但規模已遠不如昔日。

太清宮現存主體建築太極殿五間,鐵柱一根,古柏三株,碑刻九件,望月井一眼。洞霄宮僅存清代建築三聖母殿五間,娃娃殿三間,宋碑一通。

1997年,考古專家在太清宮發掘出一處含龍山文化遺址、西周墓葬、東周夯土基址和大型馬坑、唐宋建築基址、碑刻及明清建築的大型文物古迹群。該遺址時代早,跨度大,保存完好,文化內涵豐富,具有很高的歷史、科學和藝術價值。北京和河南省的多名考古專家一致認定,發現的大量祭祀器具證明歷代祭老在太清宮、祭李母在後宮,同歷代文獻記載完全吻合,而那次考古挖掘,被評為1997年度全國十大考古發現之一,從而載入史冊,震驚海內外。1986年太清宮被列為河南省重點文物保護單位,於2001年又升格為全國重點文物保護單位。黨和國家領導人楊尚昆、胡耀邦、張愛萍、楊得志、朱鎔基、國務院溫家寶總理、時任河南省委書記李克強和中共中央政治局常委李長春也先後遊覽了這塊聖地。

唐道德經注碑碑亭

二、這通碑是皇帝對《道德經》的註釋文,是後世認識唐玄宗與老子《道德經》,唐朝與老子及道教關係的好教材。在中國歷史上,皇帝註釋《道德經》者有宋徽宗、明太祖、清世祖等幾位,但以立碑和親筆註釋兩種形式註解《道德經》的只有唐玄宗一人。

老子誕生處

三、此碑還是了解太清官這個地方地質地貌的好教材。此碑建於唐朝,公元2002年以前,此碑在地面以上僅露碑頭尺許,碑頭大部、碑身、碑座都被埋入地下。而此碑初建時應建在地上,也就是說,1300年來,太清宮這個地方,地面整體增高了整通唐碑的高度。為研究這個地方的地質地貌和河流水患史提供了一個佐證。

這通唐碑歷經1300年的風風雨雨,風雨剝蝕嚴重,碑文已有一半模糊而不可辨認了。即便如此,仍是文物中之珍品,即便從純書法的角度講,正文的隸書字體,也有極高的書法價值。

李鵬為總理時給鹿邑題寫的老子故里

唐玄宗是中國歷史上一位很偉大的皇帝,繼唐太宗李世民、武則天之後,他把唐朝帶領到了極盛,即開元盛世,這主要是因他遵循老子的無為而治的道家思想。他一生都在關注、研究、推廣、宣傳老子,除了以上講到的以外,還有一點,就是他一生中兩次對《道德經》進行註釋,又創下了中國歷史上皇帝的一個之最。以後還有宋徽宗趙佶、明太祖朱元璋、清世祖福臨等皇帝註解《老子》,但都是註解了一次,而唐玄宗註解了兩次。

第一次是在開元二十三年(735),玄宗皇帝50歲時,他總結前半生讀老、拜老、研老心得,親筆著下了《御注道德真經》一書。唐玄宗在為第一次御注寫的序中指出:“每因清宴,輒叩玄關,隨所意得,遂為箋注,豈成一家之說……,今茲絕筆,是詢於眾……”意思是,我每次在和大臣們一起簡單用餐的時候,就常常詢問和交流一些學習《道德經》的知識和心得,就把自己學習的心得和體會寫下來,就這樣,關於《道德經》的箋注就完成了。

鹿邑太清宮

正是由於張巡艱苦卓絕的孤軍抵抗,阻止了安祿山軍隊南進的步伐,削弱了安祿山叛軍的力量,也保住了唐王朝江淮以南一帶,使朝廷財源不竭,為唐王朝重組力量提供了財源準備和時間準備,功勞至大。所以到唐宣宗李忱時,下令給功臣畫像,供於朝廷,在這一次,真源縣令張巡的名字得以位列眾多重臣名將之間。

唐玄宗時期還有一件同鹿邑同老子有關的事。在唐玄宗天寶十三年(754),即玄宗第二次註解《道德經》的頭一年,也是安史之亂爆發,真源縣令張巡在太清宮老子像前痛哭並率眾誓師抵抗的頭一年,大詩人杜甫來到鹿邑太清宮朝拜,並寫下了1200字的《朝獻太清宮賦》,並篆刻立碑於太清宮。該碑現已不存,但在清康熙年間尚存,只是碑文已模糊不清了。所幸《康熙鹿邑縣誌》上錄有全文。

第二個需要記述的是唐高宗李治於乾封元年(666)親來鹿邑謁祖拜庭這件事了。

《舊唐書.高宗本紀》載,高宗皇帝於乾封元年“二月 己未,次毫州,幸老君廟,追號日太上玄元皇帝,創造祠,堂;其廟置令、丞各一員。改谷陽縣為真源縣,縣內宗姓特給復一年”。同北宋真宗皇帝來老子生地祭拜比起來,國史書上記載要少一些,不過內容並不少。

據史料記載,高宗的這次離開長安東來拜祖是武皇后(武則天)提議的,而且是在遊歷泰山後來的太清宮。目的是拜謁祖庭和祖先,後世可以想象祭拜隊伍和規模氣勢都應當宏大。史料載,高宗來鹿邑時百官儀衛,延長數百里,此說固有誇張成分,但祭拜之隆重熱烈和規模之宏大 當時可以想見。這是唐朝時關於老子和其生地發生的幾件大事。

金“續修太清宮碑記”碑

該碑立於清康熙二十四年,即公元1685年,距今已320多年的歷史。碑高2米,寬0.78米,厚0.22米,梯形碑首,同西側碑一樣,也是首身一石,下有碑座,為青石刻成。楷書碑文,滿行55字。說的是周道聖等人捐款集資重修清重修太清宮碑記太極殿的事情。碑文內容開頭是:“鹿邑東賴鄉仙境,名曰太清宮,有太極殿,老子居焉。”說太極殿就是老子故居。這塊碑的末尾說,雖經我等儘力修繕,同唐宋之盛隆相比僅存十一於千百也。可見到康熙年間,太清宮的建築同唐宋時期相比,已大不如以前了。

太清宮鎮境內有關老子的名勝古迹眾多:太清宮太極殿、望月井、銘碑、古柏、隱山遺址、先天太后之贊碑、洞霄宮、聖母殿、娃娃殿、賴鄉溝等二十餘處。太清宮是老子生地留下的最重要的紀念建築。

太清宮太極殿前兩株古柏,就是有名的丹桂古柏。古縣誌記載:舊傳有八檜,八株相對,每二株共一名,日丹檜,日紐檜……老子所植。現在二株最靠近太極殿,應為丹桂,距今已有2500多年的歷史了。因為是老子親手所植,而老子又是李氏唐王朝的祖先,這八棵檜樹又生長在李氏唐王朝的祖庭中,歷朝歷代官僚士紳和文人雅士在遊覽太清宮后,留下的詩詞賦章中,對這八棵檜樹多有記述。唐玄宗時毫州太守以檜樹的葉製成片到京城進

丹桂古柏,老子所手植,西瘦東粗,旋轉方向與陰陽魚旋轉方向相同,歷來受到遊客讚歎與神思獻。玄宗皇帝為此專門下詔:“瑞木表靈,奇文自現。用彰大慶,以福洪圖。配五德於易經,迎萬葉於休運。宣城告謝,仍付史官。其檜片藏於內庫,兼賜諸王宰輔及道眾。”在此詔書中,玄宗稱祖庭這幾棵檜樹為“瑞木”,下令將檜片在皇宮內庫收藏,並賞賜諸王及宰相大臣和道眾品嘗。後唐庄宗皇帝(李存勖)也就這幾棵檜樹下過《玄元廟枯檜再生敕》。

這兩株古柏又叫檜柏,當過亳州太守的歐陽修曾“於熙寧元年(1068)二月十九日,率僚屬謁太清宮,周視八檜之異,窺九井禹步之奇,酌其水以烹茶而歸”。可見歐陽修來時有八株。南宋陸遊在游過太清宮后,在《老學庵筆記》一書中記道,鹿邑“太清宮多檜樹,檜花開時,蜜蜂飛集其間,不可勝數。作蜜極香,而味微帶苦。謂之檜花蜜。”《唐書》、《宋史》等正史,及地方史志中對古柏記載更多,這些記載足以證明此柏樹之古老。

這兩棵古柏,東西兩株雖然一樣高,但西面一株枝身扭結上聳,若虯龍盤旋,雖然膚剝乾瘦,卻又繼生新枝,蒼古蔥鬱,堪稱絕奇。

為什麼西邊這株膚剝乾瘦呢?據說唐朝建立之後,第二代皇帝李世民派大將軍尉遲敬德來太清宮朝拜,尉遲敬德下馬後去太極殿內燒香朝拜去了。他的衛兵把馬拴到了這棵柏樹上,馬把樹皮都啃掉了,但這棵古柏卻沒有死,依然頑強地生長著,見證著太清宮的風風雨雨。而馬沒有啃東面那棵,所以東面那棵長得蒼鬱挺拔,枝繁葉茂,巍巍壯觀,樹圍要比西面那棵粗得多。西面一株的古雅裊娜之姿和東面一株的粗壯挺拔之態,以及赫赫高齡,歷來受到了遊客的讚歎與神思,被稱為太清宮重要景觀之一。

關於這兩棵古柏,鹿邑民間還流傳著這樣的傳說,老子講求道,講求陰陽的和諧與統一,兩株古柏一株為陰,一株為陽,而且這兩棵樹旋的方向是八卦圖中陰陽兩魚旋轉的方向。西面這株為陰,窈窕淑女,楊柳細腰,裊娜多姿,低著頭正害羞呢!東面那株膀大腰圓的為陽,虎背雄腰,孔武有力。兩株樹是一對夫妻,互相吸引,你中有我,我中有你,同年同月同日生,當然願意相偕到老了。

老子講求陰陽,這院子中氣場很重,連這兩株古柏也受這種氣場的作用。前些年,有人看到東面古柏上一樹枝枯了,就用鐵鋸鋸掉做小板凳用,發現樹的年輪極像八卦圖中的陰陽魚。此人非常驚詫,覺得動了神物,趕緊到太極殿老君像前朝拜。這兩株一大一小的古柏是老子對立統一思想的體現,而在每株樹上,甚至每一樹枝上,他的思想體系都能得到印證。

樹枝上的年輪極像陰陽魚,而陰陽魚魚頭又像鳥頭,魚身又像鳥身,當地老百姓又形象地稱這兩棵古柏為“鳥柏”。這兩株古柏同太清宮一樣古老,是太清宮滄桑歷史的見證。

總政歌舞團主任畢啟亮與作家陳廷一在老君台

鹿邑太清宮有鐵柱,老君台有鐵柱,國內外凡是供奉老子的宮觀都有鐵柱。鐵柱已成為紀念老子的標誌。

東漢末年,張道陵創立道教,奉老子為教祖,對老子頂禮膜拜,就把柱下史之柱縮小為發簪,插在髮髻上,以示尊重。道士的發簪與這根鐵柱的形狀十分相仿,只是一個大一個小而已。

這根高八尺的鐵柱,地上約4_3尺,但無論人們怎樣晃動,很多人往外拉也拉不出來,終於有一天,人們挖這根鐵柱,發現鐵柱下端有一個孔,孔內插有一根長長的橫鐵柱,難怪人們晃不動拔不出了。

《光緒鹿邑縣誌》上記載這根鐵柱是唐時舊物,如此算來有1300年的歷史了。如此一根鐵柱地上部分整日風吹雨淋,地下部分是潮地濕土,經1300年而不銹不蝕,除了感嘆鐵質之特殊以外,就是感到這是老君爺所專用之神物了。

群眾還叫這根鐵柱為趕山鞭,鹿邑民間流傳著這樣的傳說:

在遠古時期,鹿邑這片地方並不像現在這樣一馬平川,道路縱橫,而是山川連綿,峰巒重疊,樹高林密,遮天蔽日,雲蒸霧繞。鹿邑有一座叫做隱羊山的大山,就在老君所住的村子前邊。山北數十里之內很少見到陽光,而且山路崎嶇,出行很是不便。住在此地的百姓深感不便,吃盡了苦頭,人人都盼著把山除去,怎奈力不從心。所以年復一年,大山依舊,人們只有望山興嘆而已。

老子李耳,自幼聰明睿智,各種學問一觸即通。飽學之後,即遊歷名山大川,修仙學道,很快便悟徹妙理,道法貫通,可預天地之造化,能知日月之玄機。

一日老子遊歷還鄉,眾人便向他請教移山之事。老君夙志為民,憂民之憂,樂民之樂,於是慨然應允鄉親所請。他上山采來五色石,支起八卦爐,生起無名火,把五色石裝在爐中燒煉。

你想老君的八卦爐是何等厲害!如此八卦爐,老君一直煉了七七四十九天,爐內鐵水滾了九九八十一次。他把鐵水倒入土范之內,鑄成了一根趕山的鐵鞭這鐵鞭長有丈四,粗如碗口,烏黑髮亮,重達萬斤。老君抓起揮了幾下,勢若蛟龍攪海,虎嘯山崗,只聽風聲呼呼,震得遠山如沉雷划空,久久不息。於是老君便吩咐鄉親們相互轉告.到趕山之日,要家家閉戶,三天三夜不得外出。

到了那天,老君手舉鐵鞭,運足神力,念動真言,一鞭打了下來,只聽得山崩地陷般一聲巨響。響聲起處,狂風大作,山石飛舞,遮天蔽日。大風颳了三天三夜,才把山石樹木全刮進了東洋大海。第四日早晨,鄉親們在室內看見從門外射進一道金光,耀眼奪目,便紛紛開門觀看。呀!四面一馬平川,一望無際。於是大家雀躍歡騰,歡聲雷動。等大家冷靜下來,想起來去感謝老君時,老君已經不知何往,只見他的宅下還有一個小山包。但面積不大,廣可六、七畝,高僅十餘丈。它就是今日的隱羊山遺址。隱羊山,又叫隱山,取隱於老君宅下之意,還是託了老君故宅的洪福,才沒被趕走。眾人見老君大門前扔著半截鐵鞭,這是因為老君趕山時用力過猛,鐵鞭從中震斷,上半截飛到了縣城東門裡,下半截就隨手扔在了門外。從此,鹿邑成為一片良田沃野,五穀豐登,六畜興旺,百姓富裕。後來人們為了紀念老君就在他的故宅興建了廟宇,並在大殿前把半截鐵鞭豎立了起來,以示不忘老君趕山之德。另一截也被人們豎在了縣城裡老君台上。直至今日,人們仍呼其為趕山鞭。據說,東海內的蓬萊、方丈、瀛州三神山,即為老君鞭下所驅之物。

望月井

元朝著名道士邱處被元朝皇帝尊稱為國師,因為受邱處機的影響,元朝皇帝對漢文化特別是老子的道家思想十分尊崇,作為少數民族地元朝皇帝統一中原不久,就下了兩道聖旨對道家思想地發祥地太清宮進行保護。鑲嵌在太極殿正牆西側的這塊石碑是元朝中央政府於元世祖忽必烈中統元年(1260)五月一日頒布的太清宮執照碑。該碑高0.6米,寬0.9米,碑文為楷書,滿行13字。

太清宮執照碑

在老子生地的歷史上,有許多碑刻,這塊碑雖然不大,但價值很高,它以元朝中央政府令的形式規定了太清官的大小及上面土地園木果樹的不可侵犯性。

在中國歷史上,只有非常重要的地方,如皇帝老家、皇帝祖陵等,皇上才頒布這樣的詔令,更何況是少數民族蒙古族皇帝忽必烈頒布的,足見太清宮在即便是少數民族蒙古族建立的元朝的地位仍然是非常高的。

附碑文:

宣差順天府河南等路,□□□上司文字,統領各萬戶軍□□□其立亳州其間,有(空六字)掌教李真人,為亳州西有聖祖太清宮觀,經值兵革三十餘年,殿宇崩塌,聖像毀壞,此上差隱真大師提點石志玉等前來,已蒙施與本宮為常主,及出榜禁約諸色人等,普不得非理騷擾侵犯,外有北京張真人等欽依(空七字)海都太子令旨前來重修,見行搬運木植,準備興工,所有已施為主,執照未蒙給氣照驗事准告使府,相度 太清宮現古迹欽依,太子令旨將已施(空七字)太清宮地面每一面寬壹拾里,四面記四拾里,於內應有底園果樹木養種田地一切等物,盡行施與,為贍宮常主。南北宮以會仙橋為界。諸人不得爭理。所有執照合行出給者,右付知宮李志秘收執准此。

其中【為亳州西有聖祖太清宮觀】更是突出了老子故里太清宮在亳州之西即鹿邑太清宮鐵的事實。

鑲嵌在東牆上的這塊碑是元世祖忽必烈皇帝為保護太清宮頒布的,叫“太清宮聖旨碑”,這塊碑高0.6米,寬0.96米,青石刻成,碑文為楷書,滿行為12字。忽必烈皇帝的這道聖旨公佈於他當皇帝的第二年(中統二年),即1261年,此碑現保存完好。碑文中:“皇帝聖旨,元聖旨碑拓片,再次宣布太清宮屬皇家所有……令旨:使臣軍馬,宮觀內不得安下,所有栽種樹木,諸人不得采斫,專與皇家告天祝壽……仍仰張拔都兒常切護持太清宮,令住持道眾更為精嚴看誦。”

太清宮聖旨碑

大哉至道,無為自然,慎始慎終,先天后人。

含光默默,永劫綿綿,東啟尼父,西化金仙。百王取則,界聖信傳,眾教之祖,玄之又玄。

這兩道聖旨碑和忽必烈對老子的贊文為後世研究元初太清宮的歷史與沿革提供了第一手材料,從而也使得這兩塊碑成為太清宮歷史上最重要的碑刻之一。